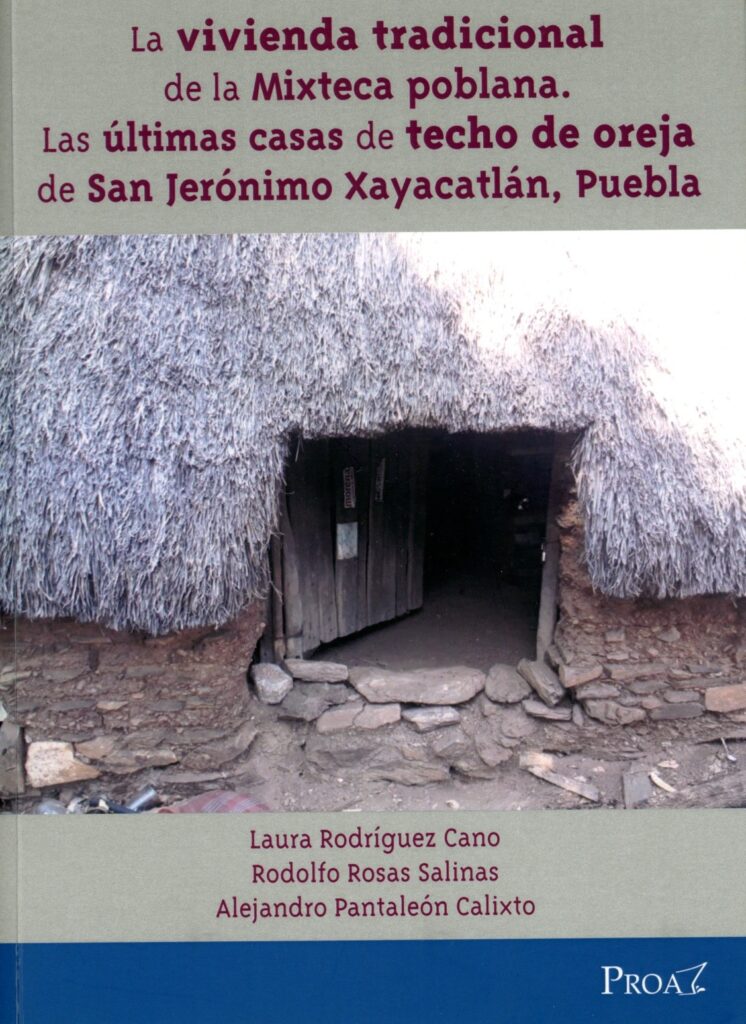

Review: The Traditional Housing of the Mixteca Poblana. The Last Houses with “Techo de oreja” in San Jerónimo Xayacatlán, Puebla

Laura Elena Romero Lópeza

aDepartamento de Antropología, Universidad de las Américas Puebla : e-mail, ORCID, Google Scholar.

Recibido: 07/03/2023; Aceptado: 09/03/2023; Publicado: 31/03/23

Resumen

La vivienda tradicional de la Mixteca poblana. Las últimas casas de techo de oreja de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla es un libro que nos habla, mediante una refinada metodología etnohistórica, de la última casa de techo de oreja de una pequeña comunidad mixteca, San Jerónimo Xayacatlán. Se trata de una obra compuesta de ocho apartados en los cuales los autores se aproximan al tema mediante datos obtenidos de materiales arqueológicos, documentales, lingüísticos y etnográficos que dan cuenta de los cambios y continuidad de la arquitectura vernácula tanto de los pueblos mixtecos como los ngiwas del sur de Puebla, así como de su valor como parte del patrimonio cultural y del paisaje cultural de estos pueblos.

Palabras clave: Patrimonio Cultural, Paisaje Cultural, Vivienda Vernácula, Techo de Oreja, Mixteca Poblana.

Abstract

The Traditional Housing of the Mixteca Poblana. The Last Houses with “Techo de oreja” in San Jerónimo Xayacatlán, Puebla is a book that speaks to us, through a refined ethnohistorical methodology, about the last house with “techo de oreja” (roofs with vents) in a small Mixtec community, San Jerónimo Xayacatlán. It is a work composed of eight sections in which the authors approach the subject through data obtained from archaeological, documentary, linguistic, and ethnographic materials that show the changes and continuity of vernacular architecture of both the Mixtec and Ngiwa peoples in southern Puebla, as well as its value as part of the cultural heritage and cultural landscape of these communities.

Keywords: Cultural Heritage, Cultural Landscape, Vernacular Housing, Earthen Roof, Mixteca.

Reseña

La vivienda tradicional de la Mixteca poblana. Las últimas casas de techo de oreja de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, de Laura Rodríguez Cano, Rodolfo Rosas Salinas y Alejandro Pantaleón Calixto, es un pequeño libro de 115 páginas editado, en 2021, por la Secretaría de Cultura-INAH-ENAH en la colección Proa.

El origen y publicación de este libro se enmarcan en dos catastróficos eventos: el temblor del 19 de septiembre de 2017, y la pandemia originada por el virus de Sars-Cov-2, que nos confinó por cerca de 18 meses. Durante todos esos días, para una buena parte de la población habitante de las grandes orbes del mundo, la vida social se resguardó en nuestros domicilios, los cuales se transformaron en el epicentro de nuestra vida personal, y también laboral. En muchos casos, esos domicilios dejaron de ser refugio para convertirse en espacios donde la violencia y la muerte se asentaron, pues las familias tuvieron que convivir en medio de la precarización y la crisis. Es decir, el confinamiento nos hizo relacionarnos con nuestro espacio domiciliario, con nuestras casas, de una manera sin precedentes. Simultáneamente, en las comunidades rurales la vida se vio igualmente afectada; muchas de ellas decidieron cerrar el ingreso y salida de personas para buscar con ello reducir el riesgo de contagio en su interior. Las dinámicas domiciliarias también se vieron afectadas. Sin embargo, el patrón de asentamiento permitía que la vida continuara, casi normalmente, en los solares, las cocinas abiertas, los huertos y los traspatios.

Estos antecedentes, que no sólo incidieron en la obra de Laura Rodríguez y los colaboradores, me sirven para poner al centro de la discusión la importancia que las viviendas tienen como parte de la cultura material, misma que está atada a cada etapa de nuestra vida individual y comunitaria. Por ello, los estudios antropológicos sobre la vivienda han resultado centrales para entender la cultura y alguno de sus aspectos más relevantes como el parentesco, la religión, los patrones de crianza y herencia o la lengua, por mencionar solo algunos. La vivienda tradicional de la Mixteca poblana es un claro ejemplo de esto, pues muestra que la casa es una manifestación habitada de la cultura.

El texto se organiza en ocho apartados. El primero de ellos es un Prólogo de Luis Fernando Guerrero, un destacado arquitecto y restaurador experto en conservación y edificación sostenible en tierra, que introduce al lector del libro al tema central de éste: las edificaciones vernáculas de la Mixteca poblana, específicamente aquella localizada por los autores en San Jerónimo Xayacatlán, una pequeña comunidad de tradición mixteca de la cual se habla en el séptimo apartado del libro. De este apartado debe destacarse la síntesis que su autor hace sobre la forma en la cual, fuera del medio antropológico, la arquitectura vernácula fue estudiada, así como su crítica al poco o nulo reconocimiento de ésta como parte del patrimonio cultural de las naciones. Tendencia que durante el siglo XXI se revierte ante el auge de la bioconstrucción y el reconocimiento de que los inmuebles tradicionales son “un conjunto de procesos que, además de resolver necesidades específicas de sus habitantes, los vinculan con su entorno y territorio” (p. 13). No obstante, esta rica aportación, cabría detenerse a pensar en la idea de que las casas vernáculas hacen evidente “la convivencia armónica de las comunidades con el medio natural” (p. 14), pues sin duda el uso de recursos de origen natural para la construcción de las casas permite que éstas no se conviertan, a lo largo del tiempo, en montones de escombro que forman parte de la triste huella que la humanidad deja sobre la tierra. Más bien apuntaría a que la desaparición de estas tecnologías nos habla de largos procesos de colonialismo, simulado de desarrollo o modificaciones que sólo sirven para “reducir” los índices de pobreza al sustituir pisos de tierra y techos de palma, por cemento y lámina, tal como indican los estándares internacionales para medir la pobreza. Es decir, la ausencia o presencia de tecnologías vernáculas para la construcción de viviendas no sólo nos habla de una supuesta relación armónica con el medio ambiente circundante sino que ello crea cartografías donde la intervención del Estado se hace más o menos presente.

Esta discusión preliminar sirve de antesala para los capítulos centrales de la obra, en los cuales se exponen las circunstancias que gestaron el estudio: las afectaciones del sismo de septiembre de 2019, registradas por el proyecto de “Geografía Histórica de la Mixteca Baja” de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre las cuales se encuentra una pérdida considerable del “patrimonio histórico y del paisaje cultural, tanto por el suceso en sí, como por las políticas de reconstrucción de viviendas que se implementaron por el Estado en apoyo a las familias damnificadas” (p. 15), políticas de construcción determinadas por criterios que organizan el mundo en dos polos que supuestamente se excluyen mutuamente: el de lo moderno y el de lo tradicional. Donde el primero representa el desarrollo y el progreso; mientras que el segundo alude al pasado y lo arcaico. Así, frente a este inminente exterminio del patrimonio tangible de los pueblos indígenas, el trabajo realizado por Rodríguez, Rosas y Pantaleón busca “dejar constancia de un último ejemplo de uno de los tipos de vivienda tradicional aún en funciones, documentado en la región de la Mixteca Baja, particularmente en la población de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, y ofrecer datos arqueológicos, etnohistóricos, lingüísticos y etnográficos” (p. 17), los cuales se desarrollan de manera muy diestra en cada uno de los apartados restantes.

Así, en cada capítulo podemos encontrar desde los antecedentes arqueológicos de las unidades habitacionales mixtecas, hasta las materias primas según las fuentes documentales, especialmente los bellísimos códices mixtecos o los documentos coloniales que sirvieron a los pueblos conquistados de recurso legal para defender sus tierras. Una de las partes más importantes de este libro lo constituye el apartado dedicado a la lengua mixteca. No se trata solamente de la recuperación de los nombres de cada una de las partes de la casa, obtenidos a través de entrevistas con sus dos habitantes, sino de la revisión minuciosa de diversos vocabularios y gramáticas de las que se recuperaron los tipos de construcciones, los componentes de las casas y los espacios de las mismas. Especial atención deben recibir los dibujos que acompañan al registro etnográfico de las partes de la casa, trabajo realizado por dos jóvenes universitarios, una en particular, que ha crecido en medio del trabajo disciplinado y arduo de su madre, quien durante muchos años ha tratado de entender la geografía y el paisaje a través de sus documentos y de su tradición oral.

Sepa entonces el lector de esta obra que encontrará en ella un libro cuyo contenido vale para conocer un poco más sobre las formas en que las viviendas no sólo sirven de refugio, sino como espacios donde se fortalecen los lazos sociales, las visiones del mundo y la vida misma. Se trata también de un texto fundamental para mostrar a las nuevas generaciones que el conocimiento, cuando es solidario, convoca a caminos que se sostienen pese a la incertidumbre y la tragedia, y que nos regresan el aliento, aun después de tiempos tan difíciles.

Referencia:

Rodríguez Cano, Laura, Rosas Salinas, Rodolfo y Pantaleón Calixto, Alejandro. (2021). La vivienda tradicional de la Mixteca poblana. Las últimas casas de techo de oreja de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla. Secretaría de Cultura-Instituto Nacional de Antropología e Historia-Escuela Nacional de Antropología e Historia: Ciudad de México, 115 pp., ISBN 978-607-539-586-9