Restoration of the Brigadier López’s House. Santa Fe, Argentina

Nicolás Rodolfo Losa

Ingeniero civil (UTN-FRSF) y doctorando en Ingeniería con mención en ing. Industrial (UTN-FRSF). Becario CONICET en CIMEC (CONICET/UNL) y LAAyCT (UNJu-Tilcara). Abocado al estudio estructural de construcciones de tierra y su análisis mediante MEF, con énfasis en viviendas y edificios patrimoniales de mampostería de adobe. Integrante del grupo de investigación TIERRA FIRME (UTN-FRSF). Mail: nicolasrlosa@hotmail.com Teléfono: +54 9 342 5503830

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6170-1535

María Laura Spina

Magister en Ciencia de la Legislación (USAL-UNIPI), Prof. Posgrado Universidad de Buenos Aires, Carrera de Especialización en Derecho Informático y Universidad Nacional del Litoral. Docente (UTN-FRSF), Abogada, Subsecretaria de Planificación Territorial del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, Rep. Argentina (2018-2019). Concejala de la Ciudad de Santa Fe, Rep. Argentina. Mail: mspina@frsf.utn.edu.ar Teléfono: +54 9 342 4811750 Web: www.spinaestudio.com.ar ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9482-3267

Santiago Cabrera

Ingeniero Civil (UTN-FRSF), doctorando en Ingeniería, mención Ing. Industrial (UTN-FRSF). Becario CONICET. Docente investigador abocado a las técnicas constructivas en tierra, con énfasis en los Bloques de Tierra Comprimida. Actualmente desempeña sus actividades laborales en el Laboratorio de Geotecnia del departamento de Ingeniería Civil en UTN-FRSF, Santa Fe, Argentina. Mail: spcabrera@outlook.com Teléfono: +54 9 342 6123594

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1300-4927

Recibido: 29 de enero de 2020 | Aceptado: 28 de junio de 2020 | Disponible en línea: 01 de agosto de 2020.

© Nicolás Rodolfo Losa – María Laura Spina – Santiago Cabrera 2020. Este artículo es una publicación de acceso abierto.

CC BY-NC-ND

Resumen

En la acción intersectorial entre el estado provincial, la universidad pública y la empresa privada, se consolida un “triángulo virtuoso”, en el que se complementan las especificidades de cada una de las partes. El objetivo de esta unión, en lo referido al presente artículo, fue realizar el mejor y más cuidadoso restauro de una emblemática construcción de adobe. Durante el proceso, la universidad brindó sus conocimientos para determinar la salud de su estructura, el estado redactó un pliego de contratación que contempló tanto la consolidación estructural del bien como su puesta en valor, y luego, durante la obra y en diálogo con la empresa ejecutora, se analizó la mejor forma de operar en función de la verificación de la materialidad. Se realizaron ensayos de la tierra existente en la construcción y de la materia prima que se incorporó, y se corroboró que existiera una similitud entre la ejecución original y la nueva; atendiendo a las dosificaciones y resistencias adecuadas según la técnica utilizada. Dada la poca experiencia local documentada en intervenciones de este tipo, se tuvo como resultado un antecedente importante, del cual se puede ir acumulando experiencia para obras similares, y replicar de este modo los conocimientos generados.

Palabras clave: restauración; adobe; tapia.

Abstract

In the intersectoral action between the provincial state, the public university and the private company a “virtuous triangle” is consolidated, in which specificities of each of the parties are complemented. The purpose of this union, as referred in this article, is to perform the best and most careful restoration of an emblematic adobe construction. During said process, the university provided its knowledge to determine the structural integrity of the house, the state drew up a contract sheet which included both the structural consolidation of the building and its put in value, and then during the work -in dialogue with the executing company- the best way to operate was analysed based on the materials’ verification. Tests were carried out to the existent earth in the building and to the raw material being incorporated, and a corroboration of existing similarity between the original and new executions were made, attending to suitable dosages and resistances according to the used techniques. Given the little documented local experience in this type of interventions, an important antecedent was set, from which experience can be accumulated in order to replicate the generated knowledge in further works.

Keywords: restauration; adobe; rammed earth.

Introducción

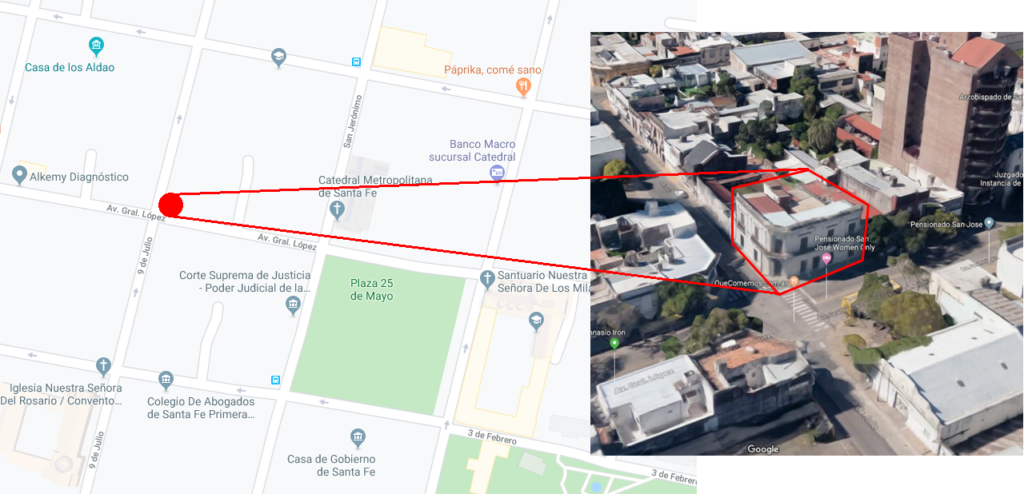

El presente artículo expone parte de la intervención sobre la Casa del Brigadier Estanislao López, patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad de Santa Fe, en Argentina. La obra a la que se refiere produjo el encuentro de distintos actores desde la órbita gubernamental, académica y empresarial, en pos de realizar los mejores esfuerzos para la recuperación y puesta en valor de la construcción; resultando en el mayor antecedente de trabajo intersectorial local hasta la fecha.

Se ofrece una breve reseña histórica de la Casa, que posee antecedentes de su edificación en el siglo XVII y ha pasado por diversas intervenciones y propietarios; sirviendo en el último período como Archivo Histórico de la Provincia de Santa Fe, una función inadecuada a su materialidad constructiva. En 2017, la falta de apoyo sufrida por elementos deteriorados de un entrepiso, produjo el colapso del mismo y de uno de los muros de adobe de la Casa, lo que dio origen a la intervención integral antes mencionada.

Se describe el accionar de la universidad durante el relevamiento y análisis estructural de la Casa; y el rol que el estado provincial cumplió al convocar dichas tareas y generar un pliego de contratación de obra pública, que se adjudicó a COEMYC S.A.1, un grupo empresarial especializado en restauración de obras patrimoniales. La universidad fue nuevamente convocada para realizar asesoramiento y ensayos de laboratorio, esta vez relacionados a los sectores materializados con distintas técnicas de construcción con tierra.

En este artículo se atiende principalmente al estudio de las características físicas de la materia prima propuesta para la reconstrucción planeada; y su similitud con los materiales presentes en el patrimonio (o adaptación en caso de ser necesario). Se detallan las distintas pruebas realizadas para cada técnica constructiva, en concordancia con el asesoramiento solicitado por la empresa ejecutora.

La intervención es también un antecedente de importancia en la formación de conocimiento sobre el patrimonio; por lo que la extracción y estudio de muestras fueron consensuados entre el equipo de construcción, el equipo de investigadores de la universidad y el equipo de arqueología actuando en la obra, buscando recabar la mayor cantidad de información de interés. Se desarrollaron dos excavaciones arqueológicas, una de las cuales incluyó el descubrimiento de un muro de tapia nunca antes documentado.

Reseña histórica

La persona: el Brigadier López

A diferencia de otros héroes y caudillos latinoamericanos, nacidos en familias de alcurnia y fortuna, Estanislao López fue hijo extramatrimonial del capitán Juan Manuel Roldán y de Antonia López; por ello siempre usó el apellido materno. Nació en Santa Fe, Argentina, el 22 de noviembre de 1786. A la edad de quince años comenzó su entrenamiento militar (Roverano, 1976).

Producida la revolución patria en la ciudad de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, Santa Fe fue la primera provincia en reconocer y adherir al nuevo gobierno propio. Al estallar los conflictos militares revolucionarios, Estanislao López fue uno de los primeros en alistarse voluntariamente. Participó en importantes batallas, destacándose por su destreza militar. Fue gobernador de Santa Fe en virtud de la revolución de 1818 (Roverano, 1976).

La Casa: parte de Santa Fe

En diciembre de 1819, el ya gobernador López contrajo enlace matrimonial con Doña Josefa Rodríguez y Fresno, hija del protomédico2 santafesino, quien había comprado los terrenos en 1812. Esos solares habían pertenecido originariamente a la orden de los Mercedarios, quienes, al ser los Jesuitas expulsados del Virreinato del Río de la Plata, los abandonaron y se hicieron cargo de los bienes dejados por la otra orden religiosa. (Calvo y Collado, 1986).

La ubicación del terreno es a una cuadra de la plaza mayor, antiguo casco histórico colonial, donde se encuentran los edificios institucionales de los poderes públicos.

Allí Manuel Rodríguez construyó una vivienda propia y otra aledaña para el matrimonio en cuestión. Su materialidad original es la mampostería de adobe, lo cual resulta destacable, en vista de que el protomédico poseía hornos productores de ladrillo cocido al momento de edificarla, pudiendo hablar de una preferencia por el material en la construcción doméstica de la época (Calvo y Collado, 1986).

El 15 de junio de 1838 muere el Brigadier López en una de las habitaciones del primer patio de la Casa. Posteriormente, continuaron viviendo su viuda y familiares en la vivienda. En 1852 se reúne en Santa Fe la convención que, un año después, daría origen a la primera Constitución Nacional Argentina. En la Casa se hospedó el general y presidente de ese momento, Justo José de Urquiza, quien logró la institucionalización de las Provincias Unidas del Río de la Plata como país (Gutiérrez et al., 2011).

En 1872 la propiedad es vendida al Sr. Daniel de la Torre, quien hace construir el piso superior con nuevos materiales (principalmente mampostería de ladrillo cocido) y la dota de detalles italianizantes, enmascarando su original estilo simple poscolonial. Se integra a la Casa el muro de tapia conservado al fondo de la construcción, un remanente de la época mercedaria (Calvo y Collado, 1986).

Como mencionan Calvo y Collado, mediante cateos y estudios anteriores pudieron identificarse algunos muros divisorios interiores, y otros pertenecientes a las galerías de los patios, como concernientes a la misma etapa constructiva; por lo que puede adjudicarse también al Sr. de la Torre la ejecución del revestimiento de muros de adobe con ladrillo cocido de panderete, observable en paredes lindantes a los patios.

La Casa fue expropiada y utilizada como sede del Archivo Histórico de la Provincia de Santa Fe. El peso del papel, de los libros y las condiciones de humedad fueron perjudiciales tanto para las paredes como para los documentos allí archivados. En enero de 2017 se produce el colapso de un entrepiso y uno de los muros de adobe, lo que obligó a la inmediata evacuación de las oficinas y el apuntalamiento interno y externo de las paredes restantes.

Tras el episodio, se constituye una Comisión Asesora para la Recuperación Integral, puesta en valor y refuncionalización de la Casa del Brigadier (y nuevo emplazamiento del Archivo Histórico Provincial). Se ha planificado que en el futuro la construcción sea la “Casa del Federalismo”, dedicada a rememorar la vida de Estanislao López.

Arquitectura y Arqueología

Las técnicas de construcción con tierra en la región donde se localiza la ciudad de Santa Fe fueron introducidas por los españoles en el siglo XVI. La materialidad y las técnicas constructivas durante todo el período colonial estuvieron adaptadas a los recursos locales, donde no había fuentes cercanas que permitieran el aprovisionamiento de rocas (Cocco et al., 2016).

En los asentamientos españoles de la región, el método constructivo empleado fue el de tapia o tierra cruda apisonada, por ejemplo, en Santa Fe la Vieja4, donde se evidencia la técnica en los cimientos y muros excavados y que según las fuentes documentales se empleó desde el comienzo. Para estructuras secundarias o de servicio se utilizó la tapia francesa, conocida como bahareque en otras regiones de América, consistente en estructuras de madera y cañas combinadas con tierra cruda. Las cubiertas, por lo general a dos aguas, fueron de paja y desde los primeros años del siglo XVII también de teja (Calvo y Cocco, 2018).

Teniendo en cuenta estos antecedentes históricos, durante las obras de restauración de la vivienda, un equipo conformado por profesionales del Museo Etnográfico y Colonial de Santa Fe mantiene excavaciones arqueológicas en dos habitaciones de la Casa del Brigadier, las primeras de este tipo en la historia de la misma. Las intervenciones arqueológicas permitieron identificar contextos anteriores a la construcción de la vivienda; asimismo, se asociaron elementos constructivos y rellenos arqueológicos con estructuras arquitectónicas (paredes y pisos) que forman parte de la Casa. Se recuperaron artefactos y restos de fauna correspondientes a fines del siglo XVII y siglo XVIII, una época de la que aún no se tenía registro material en la ciudad de Santa Fe (Cocco 2019).

Sobre la estructura de tierra apisonada localizada en la excavación de una de las habitaciones, se identificaron huellas de postes que probablemente sostenían el encofrado con el que se construyó en el siglo XIX una pared de tapia que está en pie y forma parte de la vivienda. Asimismo, se pudo constatar que esta pared de tapia contiene inclusiones de elementos como marlos de maíz, vértebras de pescado, fragmentos de huesos largos de mamíferos, fragmentos de cerámica indígena y de loza inglesa, que fueron hallados en la capa de relleno que se encontraba por debajo del piso de la vivienda. Se presume, entonces, que se utilizó ese tipo de relleno con productos de descarte de basura de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX en la preparación de la tierra para construir la tapia.

Metodología

Como primer paso, se realizó la evaluación estructural y edilicia de la Casa tras el episodio de derrumbe. Para esto, el estado convocó a los especialistas que la universidad pública ofreció para la recuperación del patrimonio local. Un equipo del Centro de Investigación y desarrollo para la Construcción y la Vivienda (CECOVI), de la Universidad Tecnológica Nacional Santa Fe, realizó un relevamiento descriptivo de las patologías presentes, mediante técnicas de registro fotográfico a escala de las mismas, cateos de muros (despejando sectores comprometidos de revoque) y estudios de degradación de los materiales por pérdida de masa. Un análisis estructural fue llevado a cabo con tal información, estudiando la pérdida de sustentación del entrepiso colapsado y su mecanismo de rotura.

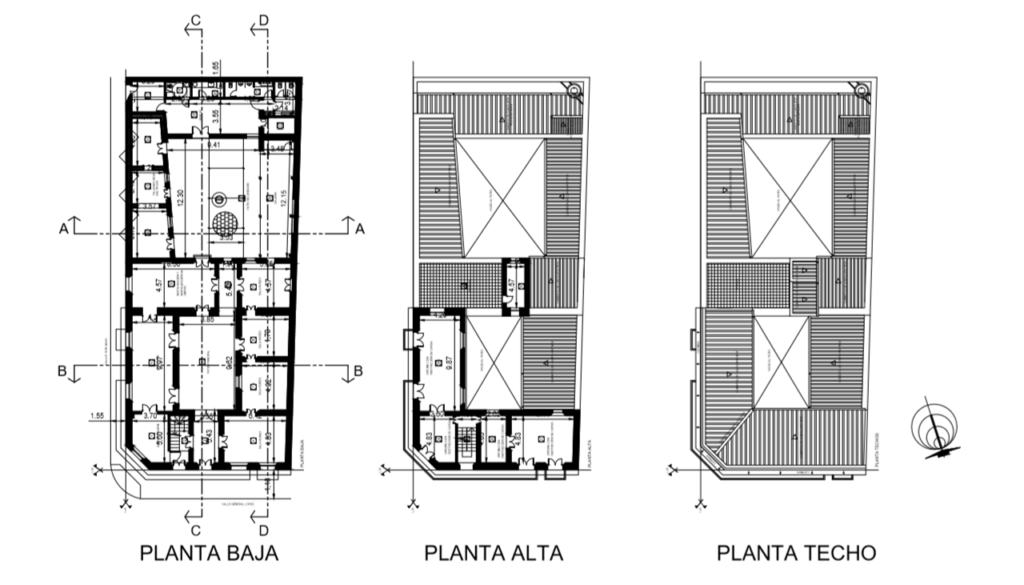

Como segundo paso, se capitalizó el conocimiento logrado del patrimonio en un pliego de contratación para la obra pública. Las tareas de obra comprendidas en el mismo se enmarcaron en la reconstrucción, restauración y puesta en valor de la totalidad de las fachadas exteriores e interiores del edificio, cubiertas de techos, patios y espacios interiores. Incluyendo, además, la realización de todos aquellos trabajos necesarios para revertir el estado comprometido de la estructura portante y la estabilidad del conjunto, permitiendo una futura refuncionalización.

La Casa se encuentra declarada como “Monumento Histórico Nacional” desde 1942, ateniendo a distintos criterios de valoración que la establecen como un patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad de Santa Fe y el país, como son: a) su valor histórico (ligado a los hechos relevantes en el devenir de la localidad); b) su valor cultural (ya que expresa innovaciones o particularidades en los modos de producir y las soluciones aplicadas a problemas de diseño y/o construcción de su época); c) su valor simbólico-social (ya que conforma y da sustento a la identidad local); d) su valor económico (que radica tanto en su ubicación dentro del tejido urbano como en la autenticidad de los materiales y tecnología con que fuera construida) (Ley 112765/42).

Esta declaración brindó las bases para el diseño de las tareas de reconstrucción, restauración y revalorización; que la DIPAI consensuó con la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (organismo encargado de supervisar tareas de ese tipo a nivel federal), para elaborar el pliego de contratación. El objetivo perseguido por el mismo fue el de recuperar la imagen original del edificio en cuanto a forma, color y diseño; respetando, en lo posible, la mayor cantidad de sus componentes o partes originales, reponiendo aquellos faltantes, o que no puedan restaurarse.

Como paso final, se realizó la ejecución de la obra. Se buscó asesoramiento del laboratorio universitario y del Grupo de Investigación y Desarrollo TIERRA FIRME5 para la adecuada ejecución de las técnicas de construcción con tierra, con el objetivo de lograr una compatibilidad constructiva entre los elementos antiguos y aquellos que deben reconstruirse.

El grupo extrajo muestras de ocho puntos diferentes de la Casa, abarcando todas las materialidades presentes en la misma: mampuestos de adobe, revoque de tierra, el muro de tapia previamente documentado y el muro de tapia descubierto en obra. Se caracterizaron tanto dichas muestras como la materia prima propuesta, para generar las unidades faltantes durante el restauro.

Se midieron sus límites plástico y líquido de consistencia mediante las técnicas de Atterberg y Casagrande, respectivamente (Norma ASTM D4318), se cuantificó su fracción limo-arcillosa como material húmedo retenido por tamiz #200 (Norma ASTM D1140), y se infirió su contenido de materia orgánica por calcinación (Norma IRAM-SAGyP 29571-1). También se determinó su clasificación según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos o SUCS (Norma ASTM D2487).

A esta metodología, se sumó una verificación de la resistencia lograda en los nuevos mampuestos de adobe. Se tomaron referencias internacionales de prestación para realizar ensayos de compresión simple no confinada: Perú (Norma E-080), Brasil (Norma NBR 8492); y se comparó la similitud de resultados con los mampuestos antiguos originales.

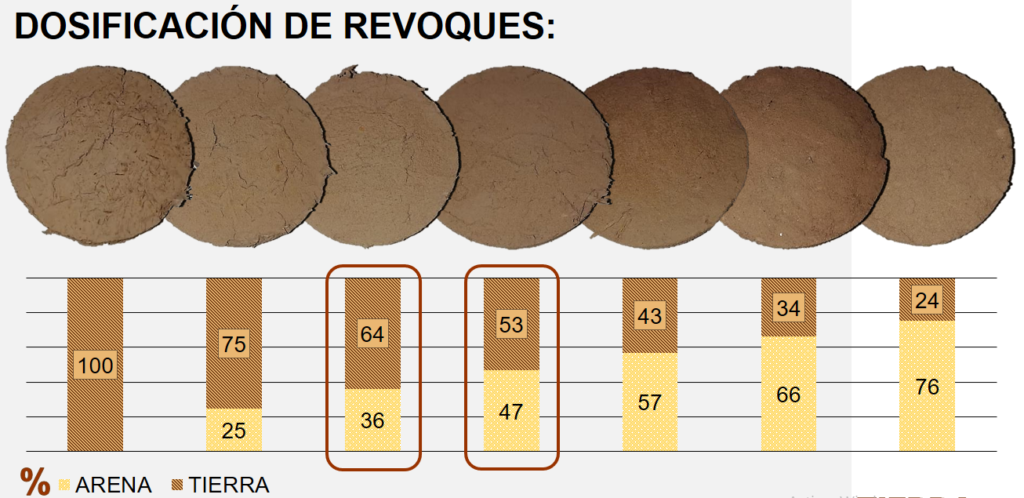

Por último, se estudió cualitativamente una dosificación óptima para la ejecución de revoques de tierra en base a los materiales disponibles. Para ello se realizaron muestras sucesivas en combinación de distintos contenidos de tierra, arena y agua; registrando su trabajabilidad, aplicabilidad, fisuración al secado y resistencia a la abrasión por tacto, para luego referirlo a relaciones de peso seco y humedades óptimas de trabajo, replicables en obra.

Resultados

Desde enero de 2017 se trabajó en la evaluación de los daños. Al mes de mayo los apuntalamientos externos e internos necesarios para garantizar la seguridad de la construcción y la vía pública se encontraban terminados. Se culminó con un informe en octubre de 2017, en el que se destacó la naturaleza ecléctica de la construcción donde, además de convivir las mamposterías de adobe y ladrillo cocido, existieron cubiertas y entrepisos con estructuras de madera de secciones y especies disímiles, que presentaron señales de deterioro y refuerzos improvisados colocados con anterioridad.

Respecto a las técnicas de construcción con tierra, se relevaron patologías de: humedades en los apoyos de las tiranterías, por mal diseño del escurrimiento de las aguas de lluvia; fisuraciones horizontales, verticales y a 45° en algunos encuentros de muros y aberturas con falta de soporte; y la existencia de muros de adobe revocados con cemento, que sufrían desprendimiento del material en puntos donde habrían existido los síntomas antedichos. Las intervenciones anteriores no supieron abordar las técnicas presentes, mostrando por ejemplo áreas revestidas con placa de roca de yeso; o se enfocaron en cuestiones estéticas y funcionales, ignorando problemas de fondo.

El diagnóstico de la evaluación estructural resultó en el de “falla frágil por falta de sustentación del entrepiso”, siendo el estancamiento de agua el factor desencadenante: el revestimiento de ladrillo cocido sobre el adobe posee una cornisa permeable, la que propició el ingreso de humedad al muro y desencadenó así el proceso de deterioro de la tirantería de entrepiso. Al perder el sustento del empotramiento, una pieza dañada cayó y arrastró al resto (producto de la colocación de un mallado metálico en una intervención anterior); formando así un mecanismo que provocó el vuelco de la pared superior de ladrillo cocido hacia el patio, y el desmoronamiento de la pared de adobe bajo ésta, hacia adentro. Esta deficiencia en el diseño fue en parte verificada por la pérdida de masa de distintas piezas de madera, cuyas densidades fueron medidas entre 0.28 y 0.30 Kg/dm³ frente a una referencia estimada en 0.85 Kg/dm³ para la madera sana (más de un 65% de pérdida).

Resultó destacable entonces la imperiosidad de controlar las condiciones de humedad, diseñar refuerzos en la cabecera de los tirantes, y promover el cambio de función en el edificio por otro menos exigente estructuralmente. Tales tareas se incluyeron en el pliego de contratación, que planificó el rehacer todos los elementos comprometidos (muros, entrepisos, losas, cielorrasos, pisos, cubiertas, etc.) manteniendo las tecnologías y sistemas constructivos originales.

Los refuerzos y modificaciones estructurales se diseñaron ocultos, a fin de mantener la mayor originalidad posible de los valores estéticos del edificio, sin generar un falso histórico. Debido a la imposibilidad de recuperar la totalidad de los elementos originales (y acorde a la refuncionalización planteada), el proyecto se vale de la idea del “túnel del tiempo”, previendo la presencia de sectores puntuales dentro del inmueble (y no su totalidad) donde se atestigua la materialidad original.

Asesorados por la universidad y de acuerdo a los pliegos técnicos de obra, la empresa adjudicataria reconstruyó el muro de adobe colapsado durante el derrumbe (incluyendo la nueva materialización de los apoyos de entrepiso). Además, se completaron faltantes de adobe en vanos de fachada y se reconstruyeron parcialmente muros de los patios, con el revestimiento de ladrillo cocido que la casa poseía en los mismos.

Para estas tareas se utilizaron mampuestos originales recolectados del derrumbe y de la demolición controlada de un sector de la fachada comprometido estructuralmente, junto a nuevos mampuestos fabricados in situ con moldes de madera y secados a la sombra; para lo cual se completó la tierra recuperada disponible con tierra de una ladrillera local y arena del Río Paraná.

La utilización de estos materiales y su dosaje se verificaron desde la caracterización detallada en el apartado de la metodología, arrojando los resultados expuestos en las tablas 1 y 2, al final de la sección. Los suelos se demostraron comprendidos bajo la misma clasificación: “CL – Limo de baja plasticidad”. Se realizaron probetas en base a los mampuestos terminados (muestras Nx en la tabla 3), cuya resistencia a la compresión simple se comparó con unidades originales, extraídas de forma íntegra la construcción (muestras Ox). Se observa en la misma tabla un orden de magnitud similar en los ensayos, cuya diferencia puede adjudicarse a la diferencia de esbeltez entre las muestras, mucho menor en el caso de los mampuestos antiguos.

Respecto a los revoques de tierra, la dosificación óptima se estableció entre un 53% y 64% del peso seco total de suelo (completando con arena de río); para la cual el material seco no expuso fisuras por contracción ni se desgranó al tacto. Para una humedad en torno al 32% se logró en la mezcla una densidad similar a la de la arena (1.64 g/cm³) y resultó trabajable, no requirió compresión excesiva para su fijación. El revoque terminado posee una fracción gruesa del 72.41% (retenida en el tamiz #200 por vía húmeda).

A raíz de estos resultados se elaboró un manual de instrucciones para ejecutar los revoques en 3 capas, de espesores entre 5 y 10 mm, con contenido de arena decreciente y pausas de ejecución entre las mismas. El mismo, junto a los datos referidos a los ensayos de investigación, fue presentado en un informe a la empresa constructora.

Por último, se determinó el contenido de materia orgánica. Se observa en la tabla 4 un alto porcentaje en la tierra de la tapia descubierta, dato que apoya a la investigación arqueológica y su hipótesis sobre el origen del material de relleno.

Conclusiones

El presente artículo señala aportes significativos que pudieron lograrse en torno a la obra de reconstrucción, restauración, y puesta en valor de la Casa del Brigadier Estanislao López; detallando aquellos referidos a las técnicas involucradas de construcción con tierra. La caracterización de los materiales brindada permite inferir el carácter local de la tierra original del patrimonio; también apoya los trabajos realizados tanto en materia arqueológica (respecto al material de relleno utilizado en la fabricación del muro de tapia descubierto), como en materia estructural, respecto a la naturaleza de la mampostería, su resistencia mecánica y su reacción a los agentes intervinientes en las patologías relevadas. La dosificación y técnica de ejecución de revoques de tierra, diseñadas en laboratorio y verificadas en obra, constituyen un aporte significativo tanto en lo referido al patrimonio y su posible ejecución original, como al estado actual del arte local.

Tabla 1. Límites de Atterberg de las distintas tierras relevadas en obra.

| ORIGEN DE MUESTRA | LÍMITE PLÁSTICO | LÍMIMITE LÍQUIDO | ÍNDICE PLÁSTICO |

| ADOBES ORIGINALES | 17.48% | 18.99% | 1.51% |

| TAPIA DOCUMENTADA | 15.97% | 18.66% | 2.69% |

| TAPIA DESCUBIERTA | 17.70% | 17.91% | 0.21% |

| TIERRA DE LADRILLERA | 31.25% | 38.99% | 7.74% |

Tabla 2. Fracción gruesa retenida de las distintas tierras relevadas en obra.

| ORIGEN DE MUESTRA | RETENIDO EN TAMIZ #200 |

| ADOBES ORIGINALES | 37.40% |

| REVOQUE ORIGINAL | 61.83% |

| TAPIA DOCUMENTADA | 38.71% |

| TAPIA DESCUBIERTA | 35.70% |

| TIERRA DE LADRILLERA | 11.43% |

Tabla 3. Resistencia a la compresión simple de los mampuestos de adobe.mampuestos de adobe.

| ID. DE MUESTRA | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | RESISTENCIA MEDIA |

| N1 | 8.84 (Kg/cm2) | 11.98 (Kg/cm2) |

| N2 | 10.96 (Kg/cm2) | |

| N3 | 11.62 (Kg/cm2) | |

| N4 | 12.00 (Kg/cm2) | |

| N5 | 11.89 (Kg/cm2) | |

| N6 | 18.67 (Kg/cm2) | |

| N7 | 9.53 (Kg/cm2) | |

| O1 | 12.72 (Kg/cm2) | 14.10 (Kg/cm2) |

| O2 | 16.09 (Kg/cm2) |

Tabla 4. Materia orgánica estimada.

| ORIGEN DE MUESTRA | PESO DE MATERIA ORGÁNICA |

| REVOQUE ORIGINAL | 2.75% |

| TIERRA DE LADRILLERA | 4.34% |

| REVOQUE DOSIFICADO | 1.36% |

| ADOBES ORIGINALES | 2.41% |

| TAPIA DOCUMENTADA | 1.87% |

| TAPIA DESCUBIERTA | 4.48% |

Cabe destacar la comunicación e intercambio producidos entre las instituciones, con voluntades que responden al buen gobierno, al conocimiento científico y al accionar económico privado, con énfasis en el trabajo de la constructora (COEMYC S.A.) y su prioridad de una buena intervención por sobre maximizar el rédito económico. El buen funcionamiento de ese “triángulo virtuoso”, nombrado anteriormente, es el que transforma al objeto de estudio en un aporte en sí mismo; formando un antecedente de cómo capitalizar las potencialidades del trabajo intersectorial, replicable en cualquier ámbito que, como sucede en este caso, posea relativamente escasa actividad en cuanto a la conservación del patrimonio construido con tierra.

Bibliografía

-Calvo L. M., Cocco G. (2018). SANTA FE LA VIEJA: testimonios materiales, 1573-1660. Revista Canto Rodado, (13), pp. 85-88. Panamá: Publicación anual del Patronato Panamá Viejo.

-Calvo, L. M., Collado, A. (1986). La Casa del Brigadier. Contribución para un estudio histórico-arquitectónico. Santa Fe: Publicación de la Junta Provincial de Estudios Históricos.

-Cocco, G. (2019). Perspectivas arqueológicas de los primeros asentamientos Iberoamericanos en el Río de la Plata. Santa Fe la Vieja y Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina. Actas del 2° Congreso Iberoamericano de Historia Urbana. Ciudad de México: Facultad de Arquitectura, UNAM.

-Cocco, G., Pasquali, C., Letieri, F., Frittegotto, G., Azkarate, A., Sanchez–Pinto, I., Escribano–Ruiz, S., Benedet, V. (2016). Sancti Spiritus 1527-1529. Aportes al estudio de los primeros asentamientos europeos en Sudamérica. Primeros asentamientos españoles y portugueses en la América central y meridional. Siglos XVI y XVII. L. M. Calvo y G. Cocco (Compiladores), Colección Ciencia y Técnica. pp. 201-219. Ediciones Universidad Nacional del Litoral.

-Gutiérrez, R., Petrina A., López Martinez, S., Méndez, P., Tarragó, M., Nicolini, A., Aliata, F., Bergallo, J. M., Calvo, L. M., Cirvini, S., De Gregorio, R., Moreno, C., Ramos, J., Schavelzón, D., Silva, M., Tosoni, L., Viñuales, G. (2011). Patrimonio Arquitectónico Argentino. Memoria del (1810-2010): Tomo I (1810-1880). R. Gutiérrez, y A. Petrina (Dir.). Buenos Aires: Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

-Ley Nacional nro. 112765 (1942). Decreto para la declaración de Patrimonio y Monumentos Históricos Nacionales en la ciudad de Santa Fe. Buenos Aires: Senado de la Nación.

-Norma ASTM D1140. Métodos de prueba estándar para determinar la cantidad de material más fino del tamiz 75 µm (Nro. 200) en suelos por lavado. Pennsylvania: ASTM.

-Norma ASTM D2487. Práctica estándar para la clasificación de los suelos para propósitos de ingeniería (Suelo Sistema Único de Clasificación). Pennsylvania: ASTM.

-Norma ASTM D4318. Métodos de prueba estándar para el límite líquido, límite plástico, y el índice de plasticidad de los suelos. Pennsylvania: ASTM.

-Norma E-080. Diseño y construcción con tierra reforzada. Lima: Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento.

-Norma IRAM-SAGyP 29571-1. Determinación de materia orgánica en suelo: Método por pérdida de masa. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: IRAM.

-Norma NBR 8492. Ladrillos de suelo-cemento: Métodos de ensayo para análisis dimensional, determinación de la resistencia a la compresión y absorción del agua. San Pablo: ABNT.

-Roverano A. A. (1976). ESTANISLAO LÓPEZ. Gobernador interino. La revolución de Julio de 1818. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.

Colaboración institucional

Agradecimientos a quienes colaboraron desde sus instituciones con su conocimiento y tiempo para la redacción del presente artículo:

–Ariel González (Grupo de investigación TIERRA FIRME, Departamento de Ingeniería Civil, UTN Santa Fe)

–Gabriel Cocco (Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay” y Parque arqueológico Santa Fe la Vieja, Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe).

–Jorge Serrao y Raquel Urteaga (Empresa Constructora COEMYC)

–Luciano Hernández (Empresa SIPEC)

–Nestor Ulibarrie (CECOVI, UTN Santa Fe)

–Rolando García (Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería)