DOI:

Restoration of colonial heritage. Criteria and intervention techniques applied in the first half of the 20th Century in Argentina

Carola Herra

aUniversidad Nacional de San Martin: E-mail, ORCID.

Recibido: 6 de diciembre del 2023 | Aceptado: 13 de agosto del 2024 | Publicado: 31 de agosto de 2024

Resumen

La arquitectura del período colonial constituyó el corpus principal de patrimonialización durante el período 1937-1947, cuando se inició la gestión patrimonial en Argentina. Constituida mayoritariamente por tecnologías de construcción con tierra, su valoración se centró en destacar los atributos morfológicos expresivos de estas edificaciones, mientras la dimensión material tuvo escasa consideración. Esta perspectiva también se replicó en la práctica de la restauración en tanto la materialidad y las técnicas fueron utilizadas como instrumentos subordinados a una determinada expresión formal. El presente artículo propone analizar los criterios, principios y técnicas de intervención implementadas en monumentos arquitectónicos del periodo colonial construidos con tecnologías de tierra durante la etapa fundacional, atendiendo a las relaciones establecidas entre forma y materia. Para ello se presenta un análisis de cuatro casos de estudio que conjuga diversas estrategias teórico-metodológicas. Por un lado, el análisis historiográfico que permite contextualizar la gestión patrimonial y el registro de la arquitectura colonial en el período de estudio, en términos de alteración, conservación y materialidad. Por otro, la caracterización y el análisis de las intervenciones, combinando el análisis historiográfico y el trabajo de campo.

Palabras clave: patrimonio colonial, arquitectura de tierra, restauración.

Abstract

The architecture of the colonial period constituted the main corpus of patrimonialisation during the period 1937-1947, when heritage polices began in Argentina. Built mainly of earth construction techniques, its assessment focused on highlighting the morphological and expressive attributes of these buildings while the material dimension was barely considered. This approach was also replicated in the restoration practice, as materiality and techniques were used as subordinate instruments of a specific formal expression. This article proposes to analyze the intervention criteria, principles and techniques implemented in architectural monuments of the colonial period built with earthen technologies during the foundational phase, regarding the relationship established between form and matter. An analysis of four case studies that combines different theoretical and methodological strategies is presented for this purpose. On the one hand, the historiographical analysis to contextualize heritage management and the records of colonial architecture at that period, in terms of alteration, conservation and materiality. On the other, the characterization and analysis of the interventions, combining historiographical analysis with the fieldwork.

Keywords: colonial heritage, earth architecture, restoration.

Introducción

Actualmente, la representatividad del patrimonio arquitectónico de tierra protegido en Argentina, circa al 24% (Herr y Rolón, 2018), es similar al porcentual alcanzado en la Lista de Patrimonio Mundial, circa al 21% (Guillaud, 2017). Sin embargo, a comienzos de la década de 1940, durante el período fundacional de la gestión patrimonial, su representatividad era mayor y comprendía al 45% de los Monumentos Histórico-Nacionales (Herr y Rolón, 2018). En aquel entonces la arquitectura colonial constituyó el corpus predominante de los bienes protegidos, circa al 79% (Herr, 2021), los cuales respondían mayoritariamente a tecnologías de construcción con tierra. No obstante, la historiografía arquitectónica (Kronfuss, 1920; Solá, 1926; 1942; Buschiazzo, 1939a, 1940; Furt, 1939; Guido, 1945) y los inventarios nacionales de la época (Buschiazzo, 1938; 1939b; Levene, 1944), siguiendo el enfoque de “estilos” del arte europeo, se centraron en caracterizar los atributos morfológicos y estéticos de la etapa colonial. Dicha tradición historiográfica, profundizada por Nicolini (1981), Martínez (1982), Waisman (1987) y Petrina y Gutiérrez (2011), dio lugar a nuevas categorías de análisis, como la arquitectura modesta, los conjuntos históricos y el entorno urbano; y contempló la situación contextual regional para la comprensión de las obras. Asimismo, aun cuando la variable material no fue el foco de sus investigaciones, esta adquirió mayor relevancia en el análisis de los tipos edilicios. Ahora bien, en los estudios pioneros la dimensión tecnológica adquirió menor interés, pudiendo cobrar mayor protagonismo conforme a su expresión formal (Herr, 2021). Esta perspectiva contribuyó, además, en el modo de conformar los registros preliminares y establecer los criterios, principios y técnicas a implementarse en la etapa pionera de la restauración. En efecto, la disociación entre la forma y la materia (Brandi, 1963) que evidencian las intervenciones de dicho período, manifiestan que se consideraron e implementaron convenientemente algunas de las recomendaciones teóricas de la conservación y restauración monumental que prevalecían a principios del siglo XX. Entre otras, los axiomas propuestos por Boito, sintetizados en la Carta Italiana de Restauración (1883), que hacían referencia a la diferenciación formal y material respecto del monumento preexistente. Sugerido con mayor o menor notoriedad, según el período en el cual se inscribía el monumento a intervenir, este postulado admitía que las operaciones de consolidación o reparación que involucraban a las estructuras históricas podían quedar ocultas bajo la envolvente que las revestía. Posteriormente, la Carta de Atenas (1931), validó dicha aproximación y admitió la incorporación de materiales modernos, tales como el hormigón armado, para la consolidación estructural. Sin embargo, la nueva estructura debía “disimularse para no alterar el carácter y el aspecto del edificio” (Art. 5). Como resultante, la intervención respetaba la distinguibilidad material al añadir un material diverso al existente, mientras que la distinguibilidad expresiva quedaba sujeta a cada caso. Así, la introducción de un material moderno permitió que las restauraciones implementaran materiales y técnicas que no variaban de la construcción contemporánea. Ello incrementó, al mismo tiempo, el desconocimiento de los sistemas constructivos primitivos, puesto que podía operarse sobre la arquitectura histórica sin la necesidad de interiorizarse en los materiales y técnicas previas, las cuales habían comenzado a reemplazarse, además, desde fines del siglo XIX en el marco del proceso de modernización.

El presente artículo propone aproximarse a la etapa pionera de la restauración arquitectónica en Argentina y analizar los criterios, principios y técnicas de intervención implementadas en “Monumentos Histórico-Nacionales (MH)” durante la etapa fundacional de la creación de la “Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos (CNMMyLH)”, es decir, durante 1938-1947. A partir de un estudio de casos del período colonial que responden a tecnologías de construcción con tierra, se analiza la práctica de la restauración, caracterizando las intervenciones y exponiendo el aspecto subordinado que la materialidad y las técnicas presentaron con respecto a la dimensión formal. En un contexto donde el patrimonio arquitectónico colonial fue concebido como herramienta para consolidar el pasado nacional (Urribaren, 2009; Conti, 2017), la imagen actual de gran parte de las edificaciones es producto de las intervenciones practicadas durante este período de estudio. Sin embargo, dado que los estudios historiográficos de la restauración argentina son sumamente escasos (Marinsalda, 1999, 2015; Schávelzon, 2008; Gómez, 2008) y que la historiografía de la arquitectura no ha abordado esta temática, es necesario profundizar el conocimiento sobre la preexistencia de dicha la herencia edilicia y los aportes contemporáneos de su restauración.

Metodología

Para abordar los objetivos anteriormente mencionados, la investigación se diseñó a partir del análisis de casos con un método cualitativo recurriendo a dos estrategias teórico-metodológicas. La primera corresponde al análisis historiográfico para contextualizar y comprender las nociones en torno a la temática patrimonial y a la arquitectura colonial en período de estudio. La segunda consistió en la caracterización y el análisis de las intervenciones, combinando el análisis historiográfico de los casos con el trabajo de campo. Para ello, se conjugaron diversas fuentes de información e implementaron los siguientes enfoques metodológicos:

-Recopilación de fuentes fotográficas, escritas y planimétricas, de diversos repositorios nacionales y provinciales, que daban cuenta del estado previo y posterior a la intervención edilicia.

-Inspección visual, mediante el trabajo de campo, de las edificaciones seleccionadas con el fin de contrastar la situación edilicia actual respecto de la documentada en el proyecto de intervención planteado por Buschiazzo, dada la escasa, y a veces incompleta, documentación conforme a obra. Asimismo, se registraron y documentaron los indicios morfológicos y materiales que podían dar cuenta de diversas etapas constructivas que no fueron discriminadas en la documentación.

-Identificación de la materialidad y de las técnicas constructivas de la estructura muraria. Se analizaron las fuentes escritas, planimétricas y fotográficas de obra, las cuales fueron complementadas mediante la observación cualitativa no invasiva, a partir de la implementación de la termografía infrarroja. Ello obedeció, por una parte, a la vaguedad e imprecisión de la información documental para detectar la ubicación y extensión de las técnicas primitivas y de las implementadas posteriormente. Por otra parte, a la imposibilidad de detección visual por tratarse de superficies murarias revocadas.

Para abordar el estudio de la práctica de la restauración y analizar los criterios de intervención se consideró la aproximación de Mileto y Vegas (2008); Mileto, Vegas y López (2011) entendiendo que los criterios pueden definirse como el conjunto de premisas disciplinares resultantes de los debates teórico-prácticos que se desprenden de las experiencias previas de actuación (Mileto y Vegas, 2008). Al anteceder al proyecto de intervención, su estudio permite detectar las modificaciones realizadas, evidenciando la relación entre el estado previo y posterior del MH. Desde esta perspectiva, la documentación fotográfica y planimétrica del registro preliminar y del proyecto de intervención, correlacionada con el material escrito, permitió identificar la extensión espacial de cuatro criterios específicos de intervención. Dada la variabilidad de acepciones que pueden asociarse a estos, se indica el significado asignado en el marco de este trabajo:

-la liberación involucra la eliminación de añadidos y alteraciones que modifican el carácter de la obra original.

-la conservación implica el mantenimiento las estructuras preexistentes e involucra acciones de índole preventiva. En el período de estudio se restringen a protecciones y terminaciones (revoques y pinturas). Como una subcategoría puede definirse a la consolidación cuya práctica específica pretende asegurar o reforzar la estructura mediante la reparación y sustitución de elementos.

-la reconstrucción, como procedimiento de carácter excepcional, consiste en la acción de devolver al objeto a su estado primitivo mediante completamientos. Conforme a Giovannoni (1913) estos pueden ser realizados a partir de la permanencia material de evidencias in situ, de la documentación preexistente, o bien a partir de la inducción y comparación estilística en el marco de una recreación análoga.

-la renovación comprende una mejora o actualización de la condición preexistente y, en este caso, se asocia una renovación funcional con el objeto garantizar el uso contemporáneo del inmueble.

Cada uno de los criterios mencionados fue volcado en mapeos gráficos, diferenciando cuáles fueron los criterios aplicados en las estructuras heredadas y cuáles los aportados durante la restauración. En todos los casos de estudio se procedió a realizar un análisis cuantitativo, estableciendo la representación porcentual que cada criterio tuvo respecto del volumen total que conformaba el cerramiento vertical y respecto de la superficie total que comprendía al cerramiento horizontal. De este modo, se estableció el alcance y la jerarquización que los diversos criterios identificados presentaban en cada una de las obras. La posterior comparación de los casos de estudio permitió constatar o contrastar la subordinación detectada previamente, arribando a una lectura general del universo considerado. Relativo a los principios de intervención, se consideraron los formulados en los postulados teóricos y en la doctrina internacional –Carta Italiana de Restauración (1883), Carta de Atenas (1931)-, así como los que se constatan en la práctica de la restauración hasta mediados de siglo XX (respeto a las estratificaciones, distinguibilidad, disociación imagen-materia, compatibilidad material y unidad de estilo).

En relación con los casos de estudios seleccionados, cabe aclarar que, el período de estudio se caracterizó por una recurrente postergación de las intervenciones de los MH, puesto que la CNMMyLH carecía de una partida presupuestaria propia. Ello incidió, por un lado, en el incremento de deteriores edilicios ante la imposibilidad de ejecutar las intervenciones conforme a la planificación original. Por otro, en delegar obras de arquitectura modesta de tierra sin mayores deterioros y con la imagen colonial “conservada” a los cuerpos técnicos locales. Estos casos fueron abordados bajo los lineamientos de una obra de “reparación” sin constar documentación sobre lo actuado. En este marco, se realizó un relevamiento preliminar para identificar el alcance de la intervención y la disponibilidad de acceso a las fuentes de información de 14 obras que, en principio, cumplimentaban los siguientes criterios (Tabla 1): a) corresponder al período colonial; b) responder a tecnologías de construcción con tierra, aun cuando se observaran modificaciones posteriores en otra materialidad; c) cuya autoría proyectual fuera de Mario Buschiazzo, máximo referente de la restauración en Argentina durante la década de 1940 y d) cuya restauración fue ejecutada y se resguardaba la documentación de proyecto para su estudio.

Tabla 1. Nómina de Monumentos Históricos evaluados.

| Monumentos Históricos | Provincia | Observaciones |

| Capilla de los Milagros | Catamarca | Obras de reparación |

| Posta de Sinsacate | Córdoba | |

| Capilla de Purmamarca | Jujuy | Documentación extraviada |

| Capilla de Yavi | Jujuy | Documentación extraviada |

| Cabildo de Salta | Salta | |

| Convento de S. Bernardo | Salta | Restauración restringida a la fachada |

| Casa de los Uriburu | Salta | |

| Estanzuela de Echague | Santa Fe | Proyecto realizado por M. de Guerra |

| Convento y templo de San Francisco | Santa Fe | |

| Casa Natal de Domingo Sarmiento | San Juan | Consolidación estructural por daños sísmicos |

| Convento de Santo Domingo | San Juan | Restauración restringida a la celda de San Martín |

| Casa Histórica de la Independencia | Tucumán | Reconstrucción total |

| Capilla de Chicligasta | Tucumán | Obras de reparación |

| Capilla de San Ignacio | Tucumán | Obras de reparación |

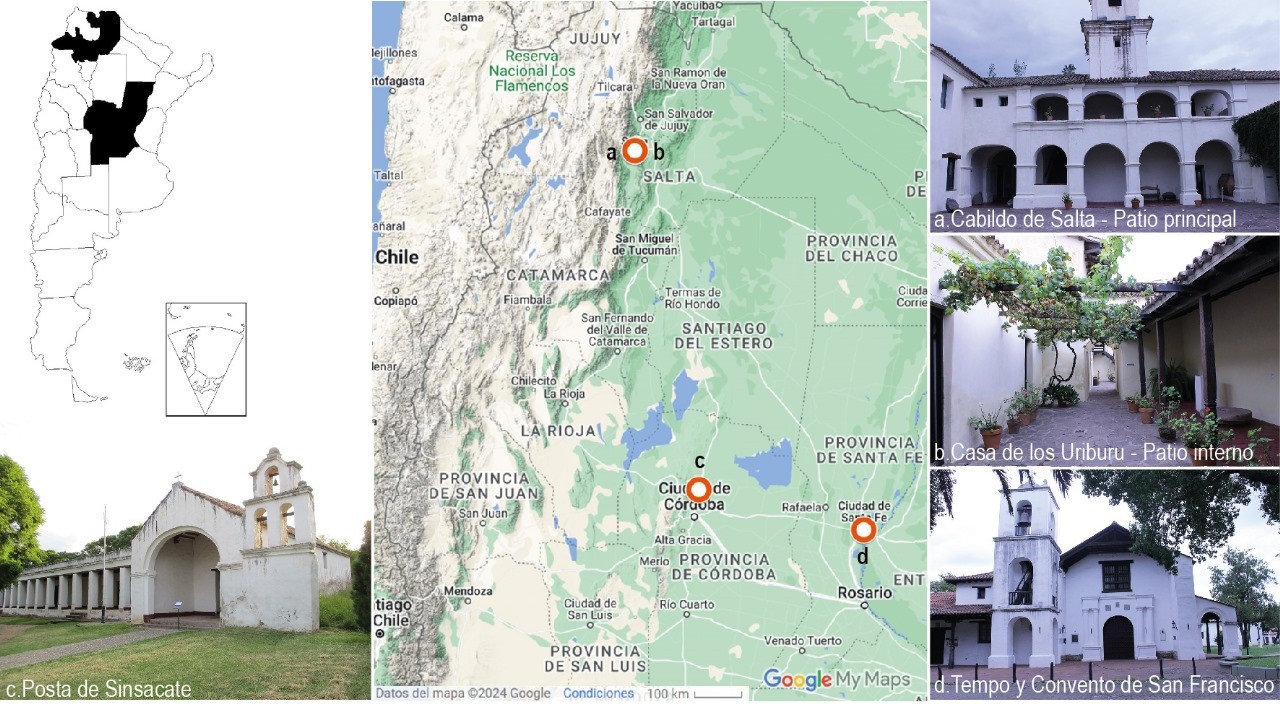

La revisión de dicho corpus constató que solo cuatro edificaciones cumplían con los criterios previamente mencionados: el “cabildo de Salta” (CS) y la “casa de los Uriburu” (CU), ambas ubicadas en la provincia homónima, correspondiente al noroeste argentino; la “posta de Sinsacate” (PS) en la provincia de Córdoba y “el templo y el convento de San Francisco” (TCSF), en la provincia de Santa Fe, es decir, en la región central del país (Figura 1). Estos reflejan cuatro tipologías arquetípicas del período colonial, de escala modesta y monumental, que tenían diversos estados de conservación y alteración morfológica funcional. Además, el hecho que estas obras carezcan de transformaciones sustanciales tras las restauraciones implementadas en la década de 1940 facilitó el reconocimiento y el estudio de lo actuado durante dicho periodo.

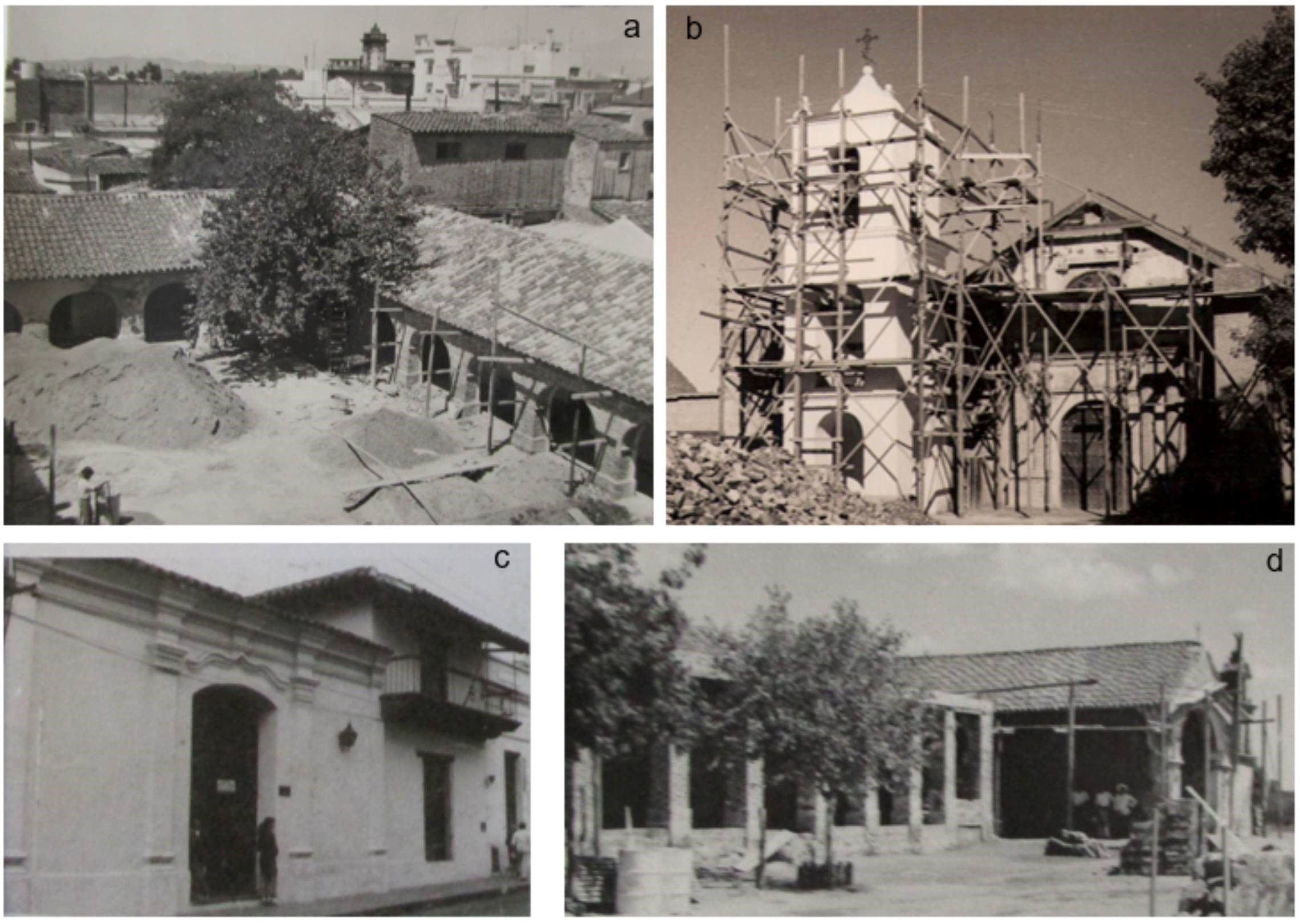

Lecturas preliminares en torno al estado de conservación, alteración tipológica y materialidad de los bienes heredados

Previo a contextualizar el abordaje metodológico encarado por la CNMMyLH, se introducen brevemente los casos seleccionados. El CS data de comienzos del siglo XVII y responde al tipo de ayuntamiento con torre, cuyo esquema morfológico espacial se organizó en dos plantas y crujías alrededor de patios (Nicolini, 2011). Testimonia la principal institución público-administrativa del período colonial. Sufrió diversas transformaciones en su devenir, siendo las características fachadas aporticadas del frente y del patio principal el resultado de las reformas de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En 1888 pasó a manos privadas y a comienzos del siglo XX, se demolió el volumen de la esquina y se transformó parcialmente el interior del volumen conservado (Gómez, 1999). Por su parte, la CU es un ejemplo representativo de la casa de altos salteña, caracterizada por el patio interno como estructurador de conjunto y un muro telón y balcón hacia la calle (Nicolini, 1981). Fue construida hacia 1760 y el hecho que permaneciera ocupada por diversas heredades de la familia Uriburu, contribuyó con un crecimiento ordenado y de pocas transformaciones: hacia 1850 se produjo una ampliación en torno al segundo patio y hacia fines del siglo XIX tuvieron lugar algunos cambios en la fisonomía de la fachada. Posteriormente, en el siglo XX, se produjo la ocupación parcial de los patios. Continuando con el otro ejemplo de arquitectura modesta, la PS testimonia el sistema de comunicación establecido en el período colonial destinado al relevo de caballos y viajeros. Responde al tipo de habitaciones dispuestas en sentido longitudinal, vinculadas por una galería al frente con capilla anexa. El núcleo original remite a comienzos del siglo XVIII y fue ampliándose en distintas etapas. Tras la pérdida de su función comenzó su abandono, siendo reformado hacia 1860 para utilizarlo como vivienda temporaria. No obstante, hacia 1920 presentaba un estado ruinoso. Por último, relativo al TCSF, la iglesia data de 1688 y responde al tipo de mudéjar difundido en el cono sur hispanoamericano, caracterizado por una nave longitudinal cubierta por una techumbre de par y nudillos con torre única (Nicolini, 2011). El convento que delimita el claustro fue modificado durante el siglo XVIII y XIX. Las alteraciones más significativas remiten a 1890, cuando en el ala norte y sur fueron se introdujo un lenguaje moderno y se adosó una fachada neoclásica al templo. Posteriormente, en 1938, se llevó a cabo una intervención parcial del conjunto que retrotrajo el interior del templo a su imagen colonial.

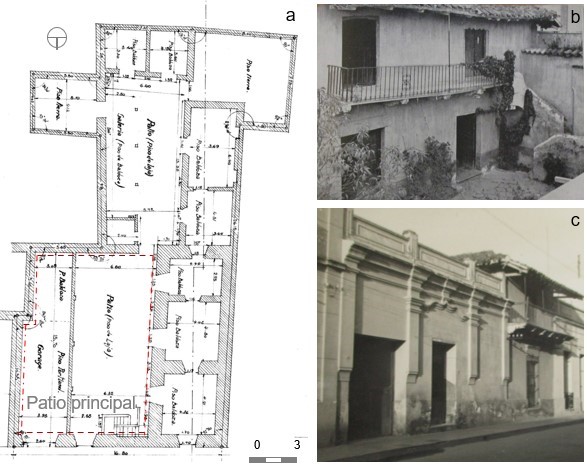

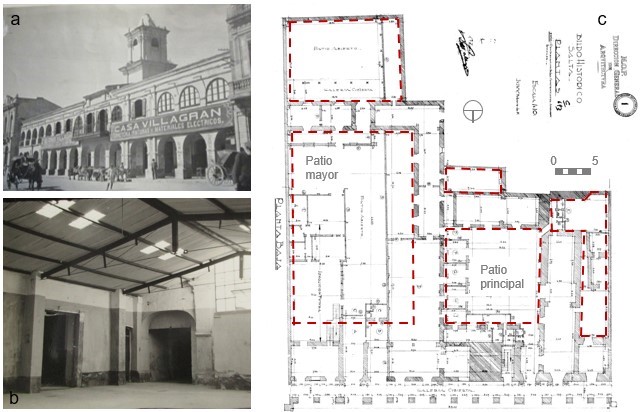

Relativo a la evaluación preliminar de estos bienes, dicha tarea debe comprenderse en el contexto de patrimonialización de la arquitectura colonial, una vez creada la CNMMyLH en 1938. En pocos años, Argentina incrementó sustancialmente los bienes protegidos, de 10 existentes al inicio de la gestión pasó a tener 130 MH en 1946 (Herr, 2021). No obstante, la protección legal resultó insuficiente para garantizar su conservación. Bien por el grado de alteración tipológica o por el deterioro edilicio que presentaban, la CNMMyLH debió encarar, sin una exhaustiva planificación previa, su restauración. En este marco, el arquitecto Buschiazzo, inicialmente convocado para asesorar a la CNMMyLH en la conformación del inventario nacional, ofició paralelamente como jefe de la Sección Monumentos Históricos de la Dirección Nacional de Arquitectura. Desde esta nueva dependencia delineó los proyectos que debían ser ejecutados por las divisiones regionales. En contraste, el registro preliminar fue delegado, sin un protocolo de registro prestablecido, a las dependencias provinciales. En todos los casos fue sumamente escueto y constó de un levantamiento planimétrico, donde se consignaron plantas, cortes y vistas y una breve memoria descriptiva. El estado de conservación, con excepción de la PS que presentaba derrumbes parciales de las estructuras, no fue consignado en el levantamiento arquitectónico. Tampoco se elaboró un documento específico de registro. De este modo, los deterioros edilicios se desprenden principalmente de los relevamientos fotográficos de las estructuras coloniales conservadas. Estos permiten observar lesiones asociadas a la humedad capilar ascendente en la mampostería y decoloraciones, faltantes y deformaciones en las estructuras de madera de balcones, entrepisos y tirantes de los techos. Así, más allá de las limitaciones de información que plantea la documentación mencionada, el análisis relativo al estado de conservación y transformación edilicia permite detectar dos situaciones diferenciales. La CU y el CS carecían de deterioros significativos, aunque acusaban diversos grados de alteración tipológica al momento de proyectar la intervención. Por el contrario, los casos situados en las provincias de Córdoba y Santa Fe evidenciaban una herencia de mayor complejidad, con mayor impacto en términos de conservación y transformación morfológica respectivamente. Comenzando por los ejemplos más favorables, la planta de registro[1] de la CU (Figura 2a) permite advertir la alteración de la tipología doméstica para incorporar un garage techado, desdibujando espacialmente el patio principal (Lecouna 1982) (Figuras 2a y 2b), así como también el característico muro telón de la fachada, al introducir un portón y modificar el ingreso central de las casas solariegas salteñas (Figura 2c).

En cuanto al cabildo, la fachada principal presentaba sutiles modificaciones de las características coloniales: algunos de los aventamientos y vanos de la planta alta habían sido cegados (Figura 3a) y el balcón principal presentaba la estructura de madera con signos de putrefacción. En contraste, el interior evidenciaba sustanciales transformaciones en torno a los patios[2], principalmente en los dos de mayores dimensiones, alterando el esquema tipológico, al construirse una serie de locales, de uno y dos niveles de altura (Figura 3b y 3c).

Referente a la materialidad del período colonial, aunque las fuentes de época (Buschiazzo, 1946; Solá, 1942) describen de modo generalizado el uso de adobe en la mampostería y la resolución de los techos con cubiertas cerámicas sobre estructuras de madera, la búsqueda complementaria de fuentes de información permitió advertir mayor complejidad y variabilidad en las técnicas empleadas. Las imágenes termográficas mostraron que la estructura muraria de las fachadas principales se resolvió con piedra asentada en barro, mientras que la mayor parte de muros internos fueron construidos con adobe, alcanzando espesores variables entre el 1,10 m y 0,75 m, conforme a la antigüedad de la etapa constructiva (Figuras 2a y 3c). Excepcionalmente, se evidenció el uso de ladrillo macizo como en algunos sectores de la torre del cabildo (Gómez, 1999; 2010) y en los remates de los coronamientos. Relativo al cerramiento horizontal, la estructura de los balcones y entrepisos que definían las casas de altos se construyó haciendo uso de la disponibilidad del quebracho y el algarrobo de la zona (Solá, 1942). Los techos a dos aguas que se abrían a los patios internos estaban conformados por una estructura de pares atirantados y nudillos y evidenciaban diversas resoluciones para el asiento de la cubierta de tejas cerámicas acanaladas. Según el ambiente, se verifica el empleo de encañado, o bien de tejuelas cerámicas vinculadas a la estructura por alfajías (Gómez, 1999; 2010). Las intervenciones añadidas hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se resolvieron con materiales industrializados. En los muros se utilizaron ladrillos cerámicos macizos de diversas dimensiones para configurar indistintamente muros de 0,15 y 0,30 m de espesor y los techos se resolvieron con estructuras metálicas y una cubierta liviana de chapa acanalada (Gómez, 2010) (Figura 3b y 3c).

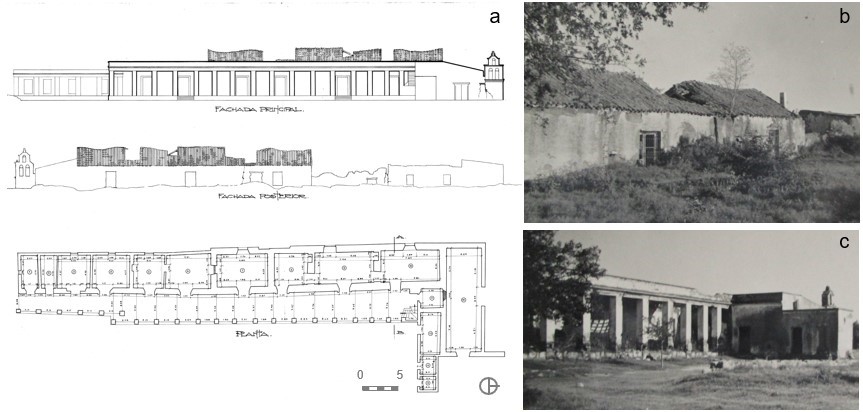

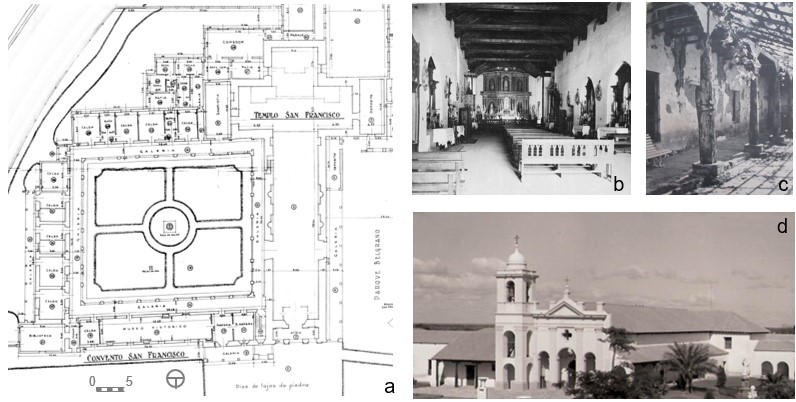

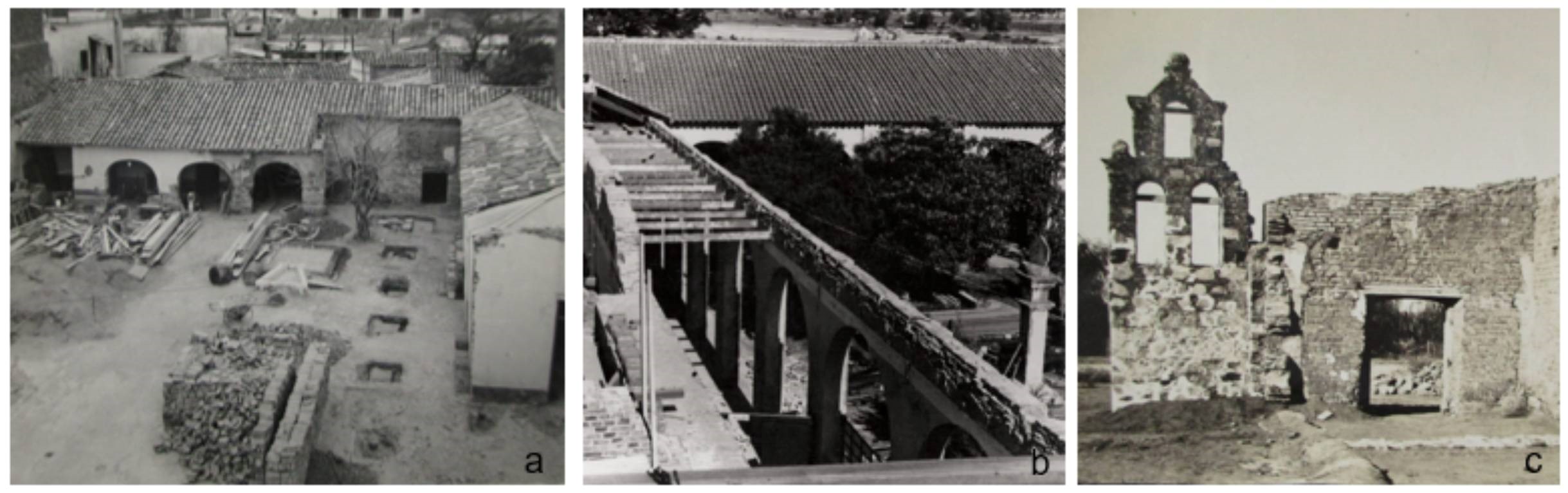

La PS y el TCSF mantenían, por diversas razones, una menor impronta del período colonial. En el primer caso, el relevamiento[3] permite advertir que el conjunto acusaba un estado ruinoso con colapsos parciales en gran parte de las cubiertas y muros (Buschiazzo, 1940; Cárcano, 1941), especialmente en la cara posterior (Figuras 4a y 4b). Uno de los extremos de la volumetría longitudinal que contenía a la capilla, contaba con diversos locales añadidos, de modo precario, a comienzos del siglo XX (Figuras 4a y 4c).

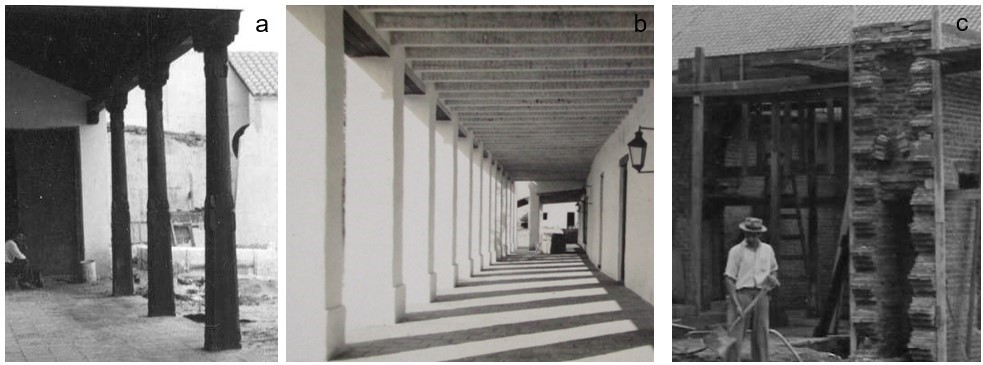

Contrariamente, el TCSF, sin aparentes problemas de conservación edilicia, mostraba una modificación sustancial de la imagen colonial. La planta[4] mantenía el esquema primitivo organizado en torno al claustro, a pesar del crecimiento de estructuras modernas hacia el ala sur (Figura 5a). Con excepción del interior del templo (Figura 5b) y del ala este del convento, notablemente deteriorada (Figura 5c), el conjunto expresaba las nuevas corrientes neoclásicas de fines del siglo XIX (Buschiazzo, 1939a; Busaniche, 1941; Guido, 1945). A pesar de que algunas de ellas fueron parcialmente modificadas durante el periodo neocolonial, no logró recuperar la expresión lignaria que definía la estética regional (Figura 5d).

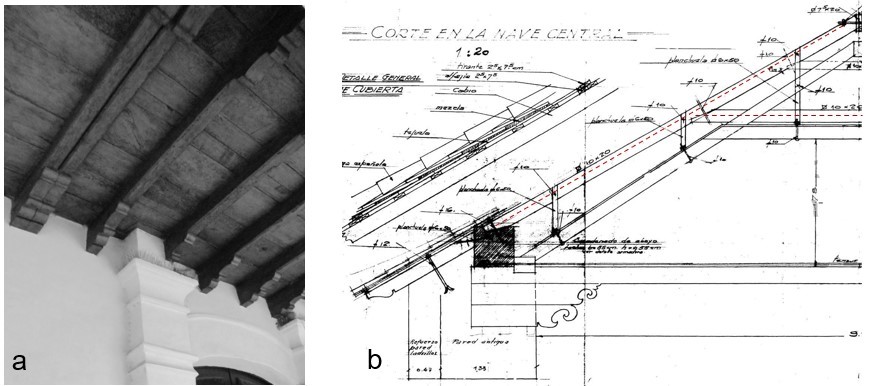

Ambos casos mostraban, además, variantes tecnológicas con respecto a las detectadas en los MH salteños. El cerramiento vertical de la posta se conformó a partir de tres materiales predominantes (Buschiazzo, 1940). Conforme a la memoria descriptiva, el principal fue el adobe que, con espesores variables de 0, 80 m a un 1,10 m, definió la tira longitudinal (Figura 3a). Para la construcción de la galería y espadaña, las imágenes termográficas evidencian el empleó de ladrillo cerámico macizo y la piedra caliza irregular, siguiendo la técnica de calicanto[5]. Asimismo, el acervo fotográfico consultado evidencia que una mínima parte los muros, así como el remate del coronamiento de la galería se resolvió con muros de ladrillos cerámicos macizos. En contraste, para la estructura muraria del TCSF se empleó la técnica monolítica del tapial, con espesores promedio de 0,90 m en las celdas de los monjes (ala este) y de 1,60 m en el templo (Figura 4a). En este último caso, la tapia de se reforzó con hiladas de piedra (Collado y Calvo, 1987). Relativo al cerramiento horizontal, en los techos a dos aguas se repite la estructura de pares atirantados y nudillos detectados en la región noroeste, aunque en Sinsacate el asiento de tejas se resolvió únicamente con encañado[6]. Por su parte, el caso santafecino presenta mayor variabilidad. La estructura de par y nudillo del convento contaba con tirantes alternados, cada dos cabriadas[7]. Tanto en el templo como en el convento, la cubierta de tejas se asentó sobre tejuelas vinculados a los tirantes mediante alfajías. Por último, la galería del ala este, única que conservaba las características coloniales, se estructuró mediante pies y soleras de urunday y viguería de palma (Buschiazzo, 1939a). El techo del templo, destacado por la historiografía colonial por su riqueza artística (Buschiazzo, 1939a; Busaniche, 1941, Guido, 1945), presentaba una estructura de par y nudillo, complementada por tirantes dobles de petibirí, los cuales descansaban sobre ménsulas talladas. Un artesonado de cedro de talla manual cubría la nave, mientras que una falsa cúpula o media naranja, el crucero.

En la posta y en el convento se introdujeron modificaciones tipológicas que discontinuaron las tradiciones constructivas locales. Los muros se resolvieron mediante el empleo del ladrillo cerámico macizo. En Sinsacate, las fotografías de registro permiten advertir que el cañizo del techo se reemplazó por tejuelas cerámicas, las tejas por chapas livianas y el encañado y la teja de la galería por una cubierta plana, materializada a partir de hiladas de tejuelas superpuestas apoyadas sobre la estructura de vigas de madera. La transformación morfológica de la cubierta también se verificó en dos de las tres alas del convento. En este caso, se apeló a otra resolución tecnológica: bovedillas planas de ladrillo macizo con estructura de perfilería metálica[8] . La valoración artística del templo posibilitó la permanencia de la estructura y el artesonado, reemplazando únicamente la cubierta de tejas por chapas de zinc (Guido, 1945).

Criterios de intervención

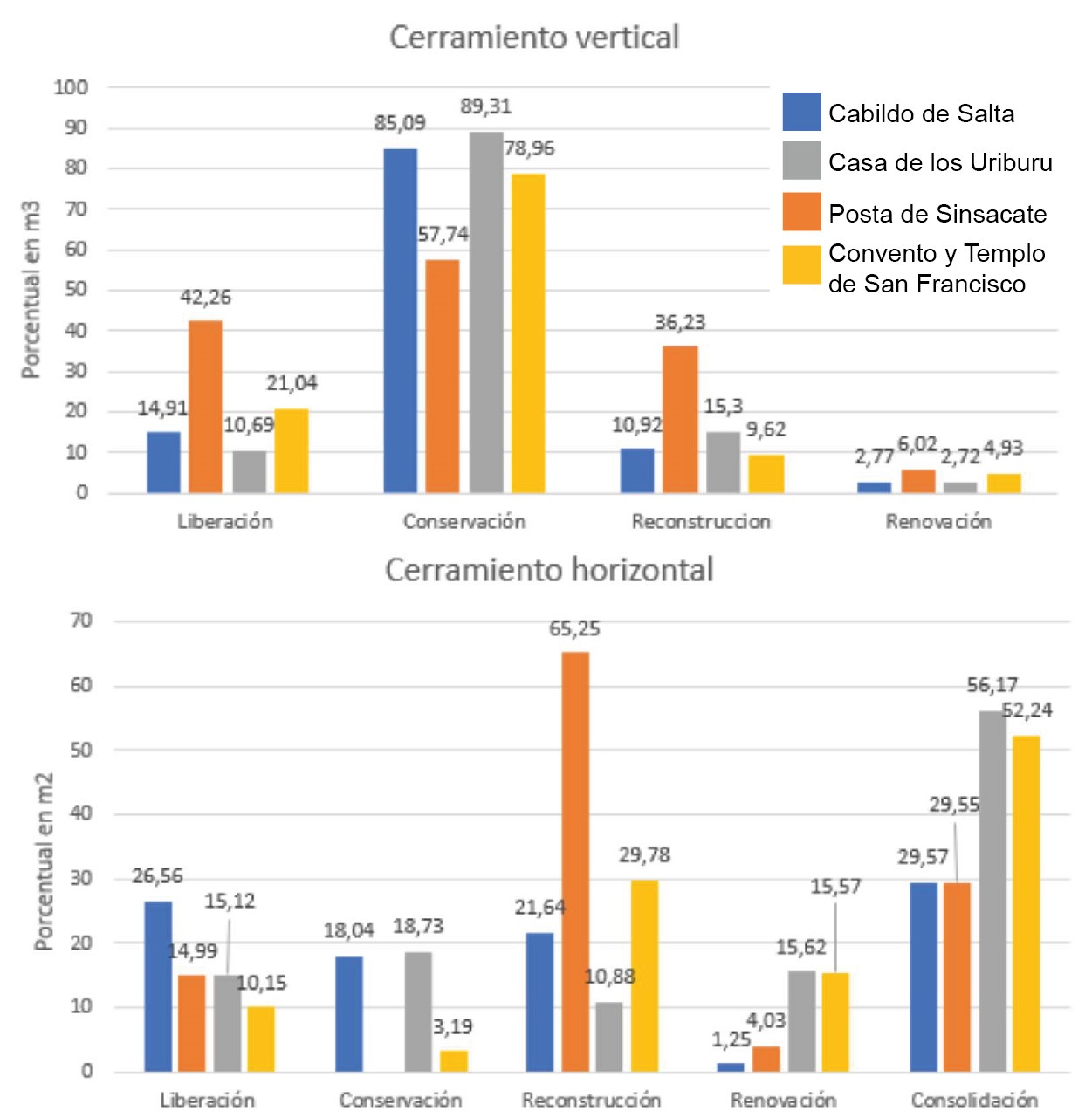

La individualización de los criterios considerados fue el resultado del análisis del material planimétrico, fotográfico y escrito (correspondencias, memorias y, eventualmente, de pliegos de especificaciones técnicas y presupuestos). Conforme a las acciones que predominaron en los proyectos de restauración y que pudieron ser cuantificados para evaluar su subordinación, se detectaron cuatro criterios específicos de intervención: liberación, conservación, reconstrucción y renovación. Dado que en ciertos criterios existían diferencias considerables, en términos cuantitativos, entre el cerramiento vertical y el horizontal, se discriminaron ambas estructuras para su análisis. En referencia a la estructura horizontal se consideró, además, la consolidación como quinta categoría, debido la relevancia que esta adquirió en los techos y entrepisos existentes. El gráfico adjunto presenta el alcance cuantitativo, expresado en relación porcentual, de cada criterio en ambas estructuras (Figura 6). La explicitación de los criterios se presenta indicando su implementación conforme al cerramiento vertical y luego con respecto al horizontal cuando se evidencian diferencias porcentuales relevantes entre estos, argumentando dicha asimetría. Caso contrario, cuando su alcance es similar en términos cuantitativos e involucra a un mismo sector, los criterios serán explicitados de manera conjunta.

En primer lugar, puede observarse que el criterio de conservación fue predominante en los cerramientos verticales y alcanzó porcentuales relativos al 80% del volumen heredado, preservándose la mayor parte de las estructuras históricas construidas con tierra y con piedra asentadas en barro que se correspondían con la disposición espacial de cada tipología “colonial” y definían: las fachadas y los locales que delimitaban los patios del CS y de la CU, así como las tiras longitudinales del convento en torno al claustro, aun cuando estas respondían a diversa materialidad. En el caso de la PS, la conservación de la estructura muraria fue menor (57%) debido a los derrumbes parciales que presentaba. Relativo al cerramiento horizontal, la incidencia de este criterio fue significativamente menor: por una parte, comenzadas las obras se observaron diversos deterioros en los techos no detectados inicialmente. Por otra, se identificaron cubiertas que no respondían ni en forma ni en materialidad a los tipos coloniales. Mientras que los ejemplos salteños mostraron la situación más favorable, conservándose circa 19% de las estructuras existentes, en los restantes su conservación fue insignificante o nula, dado el compromiso estructural que presentaba el templo y el estado ruinoso de la PS.

En cuanto al criterio de liberación, este alcanzó valores porcentuales entre el 10% y el 25%, tanto en las estructuras verticales como en las horizontales (Figura 6). Las demoliciones se centraron en eliminar los volúmenes o elementos “modernos” que tenían una lectura negativa en términos artísticos y alteraban la morfología y el lenguaje colonial. Se eliminaron los añadidos -tanto la mampostería como los techos- en los patios internos del CS (Figura 7a) y en la CU. También, las galerías de mampostería del claustro del convento (Figura 7b), los techos de las alas norte y sur y la fachada neoclásica del templo. De este modo, se desestimó el principio de respetar a la obra histórica, al eliminar las diversas fases constructivas que atentaban contra el estilo colonial. En la posta, la mayor parte demolida respondió a la vulnerabilidad edilicia de estructuras existentes y una mínima parte se relacionó con agregados “modernos” que desdibujaban la lectura colonial. Así, el 42.26% de la estructura muraría fue demolida al considerar los colapsos parciales que presentaban los muros oeste, sur y norte (Figura 7c), mientras que en el cerramiento horizontal su demolición fue considerablemente inferior (15%), pues solo cinco salas de las trece existentes conservaban parcialmente las cubiertas.

La reconstrucción, alcanzó porcentuales relativos al 10-15% en el cerramiento vertical y al 10-30% en el horizontal (Figura 6) y se sustentó en una motivación estética. Tendió a completar los faltantes ornamentales, así como también los espacios alterados por sucesivas transformaciones y desvirtuados tras las liberaciones ejecutadas. Desde esta perspectiva, se intentó recomponer la lectura tipológica en torno al patio colonial. Por consiguiente, se reconstruyeron los cerramientos verticales y horizontales que conformaban el volumen y la galería perimetral del patio mayor del cabildo, a partir de replicar la configuración de los locales y los arcos subsistentes en la galería sur (Figura 8a). Su posición relativa se determinó mediante cateos exploratorios, siguiendo el esquema presente en el plano de aguas sanitarias de principios del siglo XX (Buschiazzo, 1943). Del mismo modo, a partir de los elementos configurantes de la galería colonial y el techo conservado en ala este de convento se reconstruyeron miméticamente las galerías exteriores e interiores del claustro, así como en los techos de las alas norte y sur. La reconstrucción parcial de la fachada principal (Figura 8b) se basó en fotografías de fines del siglo XIX (Buschiazzo, 1945). Relativo a la CU, la restitución tipológica funcional del patio principal siguió la caracterización historiográfica de las casas de altos (Frías, 1913; Solá, 1926). Ante la carencia de fuentes documentales y de elementos tipológicos conservados in situ, Buschiazzo reconstruyó la sala y las galerías internas de los patios secundarios recurriendo a la analogía tipológica de otras viviendas salteñas que permanecían en pie[9]. En la fachada principal, se limitó a restituir los faltantes ornamentales, combinando los motivos provenientes de casos análogos con las fuentes historiográficas de principios de siglo XX (Kronfuss, 1920; Solá, 1926) (Figura 8c). Por último, la posta tuvo el mayor impacto en términos cuantitativos (36% en el cerramiento vertical y 65% en el horizontal), dado el colapso de los muros y la inexistencia de gran parte de los techos. Para su reconstrucción, se respetó la posición relativa y las dimensiones de cada una de las estructuras preexistentes. A diferencia de los casos anteriores, la restitución de estructura vertical se limitó a la esbozar la morfología, sin añadir ornamentación alguna, al carecer de ejemplos análogos y de fuentes documentales que dieran cuenta de su configuración previa (Figura 8d). En contraste, la estructura horizontal, se reconstruyó a partir de la copia mimética de los pocos elementos (cabriadas y vigas) que subsistían.

Referente al criterio de renovación, de menor impacto en la estructura muraria (6%) y algo superior en el cerramiento horizontal (15%) (Figura 6), su implementación se centró en resolver los nuevos usos que implicaba la refuncionalizacion de cada uno de los MH a museos nacionales. En el CTSF se introdujeron, además, mejoras de confort y espacios anexos de credo. Este criterio evidencia dos situaciones diferenciales que responden, por un lado, al pragmatismo entre los espacios disponibles y los nuevos a incorporar y, por otro, a minimizar el impacto visual de las funciones agregadas. En los casos modestos, los locales añadidos se separaron de la edificación histórica, evitando alterar e impactar negativamente en la edificación primitiva. Así, los núcleos sanitarios se ubicaron en el tercer patio de la CU y por detrás de la tira longitudinal en la PS. En contraste, tanto en el cabildo como en el convento, los núcleos húmedos y áreas de apoyo se resolvieron dentro de la envolvente existente, sin advertir su existencia desde el exterior. Para ello se compartimentaron internamente los volúmenes alejados de acceso principal, es decir, en torno al patio mayor en el cabildo y en las alas este y sur del convento.

Por último, el criterio de consolidación, restringido a los cerramientos horizontales, atendió a una motivación técnico-estructural para garantizar la seguridad edilicia de los techos y entrepisos que presentaban deterioros significativos, pero ameritaban su conservación, dada su valoración positiva. Prevaleció en la CU y en el TCSF, donde involucró a más del 50% de la superficie, en tanto afectó a los entrepisos y techos. Tuvo un menor impacto (30%) en el CS, donde se restringió al entrepiso y balcón, y en la PS, recuperando parcialmente las estructuras de los techos conservadas en cinco locales (Figura 6).

Técnicas de intervención

A continuación, se indican las técnicas implementadas conforme a cada uno de los criterios mencionados con anterioridad. Para sistematizar las actuaciones estas se presentan conforme a los criterios específicos de intervención y a los principios implementados. Se describen, en primer lugar, con respecto al cerramiento horizontal y luego con el vertical.

El criterio de consolidación apeló a la incorporación de materiales modernos. El hormigón armado fue la técnica más difundida y respetó el principio de distinguibilidad material al diferenciar la estructura agregada de la existente. En el cerramiento horizontal, las losas de hormigón liberaron a las vigas de los entrepisos de madera de su función estructural. Estas y el entablonado sirvieron de encofrado inferior visto y permitieron ocultar a la nueva losa desde la planta baja (Figura 9a). El solado de terminación hizo lo propio en la planta alta, desestimando así el principio de distinguibilidad expresiva. Este procedimiento, documentado en la planimetría de proyecto del CS[10], es mencionado por Buschiazzo al explicar lo actuado en la CU:

“(…) las vigas […] estaban bastante combadas e incluso algunas podridas en los empotramientos. Se levantó todo el solado de ladrillos del piso alto, que apoyaba sobre gruesos tablones y éstos a su vez sobre las vigas. Sin tocar ese entablonado, utilizándolo como encofrado, se tendió encima una delgada placa de hormigón armado en dos sentidos, vinculada a un esqueleto disimulado en el espesor de los muros. Recolocado luego el solado y corregidos los umbrales por la variación de altura que se había producido, nada hace sospechar la existencia de esa losa” (Buschiazzo, 1959, p.90).

Referente a los techos, en todos los casos el hormigón armado configuró el coronamiento superior de las estructuras preexistentes, sustituyendo a la solera de madera que previamente recibía a los pares atirantados estructurales (Figura 9b). Posteriormente, un listón de madera revistió la cara interna del dado de hormigón con el objeto de emular la solera perimetral preexistente. La consolidación del techo del templo acusó mayor complejidad por tratarse del artesonado con mayor valoración artística, a nivel local, y sobre el cual se desconocía la situación defectuosa de los empotramientos. En palabras de Buschiazzo:

“Reconstruir todo el artesonado mudéjar hubiera sido imposible porque ya no hay maderas iguales ni obreros capaces de reeditar los viejos sistemas de carpinterías […] Empatillar los extremos podridos de los tirantes tampoco solucionaba el problema, porque el peso del tejado es muy grande y ese remiendo hubiese resultado insuficiente. No quedaba otro camino que liberar al artesonado del peso del techo, construyendo por encima nuevas cabriadas que soportasen la teja al mismo tiempo que se pudiese colgar todo ese maderamen” (Buschiazzo, 1959, p. 85).

Dicho de otro modo, con el fin de conservar la mayor cantidad de elementos originales, se implementó una estructura subsidiaria: de pares y nudillos de madera en la nave y en el transepto (Figura 9b) y mediante dos pórticos de hormigón armado en el crucero. Ello permitió reducir la intervención de las estructuras históricas al “colgarlas” de las subsidiarias y liberarlas de la función estructural de recibir la carga de la cubierta. En ambos casos, las estructuras históricas y agregadas se vincularon mediante planchuelas metálicas.

Contrariamente a los principios que prevalecieron en el criterio de consolidación, la reconstrucción de diversos elementos del cerramiento horizontal priorizó el principio de compatibilidad material y la replicabilidad de técnicas. Estos principios también se replicaron en el cerramiento vertical y se restringieron a las galerías de madera. En tanto la expresión formal no podía disociarse de la materialidad, se utilizaron materiales y terminaciones similares a los existentes. Como ejemplo puede mencionarse la CU y el TCSF, donde se reprodujeron, conforme a los existentes, los pies, soleras, ménsulas y vigas de maderas en las galerías (Figura 10a). Para simular la antigüedad de los elementos incorporados, Buschiazzo indicó diversos procedimientos y sugirió la selección de determinados materiales. Entre otros, “azuelar”[11] la madera de las vigas y cabriadas para evitar advertir el corte industrial de las piezas (Figura 10b) y reconstruir la cubierta de las galerías del convento sobre vigas de palma y tejuela, en lugar de tablas de pino spruce[12]. En contraste, la reconstrucción de la mampostería de los cerramientos verticales repitió el principio de distinguibilidad material. Para ello se emplearon ladrillos cerámicos, de manufactura industrial, diferenciándose de las estructuras de piedra, adobe y tapia que prevalecían en los cerramientos preexistentes (Figura 10c). Los muros iguales o mayores a 0,70 m se reconstruyeron mediante muros dobles con cámara de aire interior. De este modo, se llevó a cabo una copia mimética morfológica, que adoptó el espesor preexistente y desestimó el principio de distinguibilidad expresiva al aplicar, de modo generalizado en todas las superficies interiores y exteriores, un revoque de terminación. Mediante la técnica del “bolseado” se implementó una textura irregular para integrar la terminación de las superficies nuevas y las existentes conservadas.

La CU, con menor impacto en términos cuantitativos, evidencia el empleo de técnicas vernáculas en la reconstrucción de la estructura muraria. Las imágenes termográficas constataron el empleo de tirantes de madera como llaves estructurales y de adobes utilizados en el completamiento del muro telón. También, del adobe en la reconstrucción del muro de la sala del patio principal. Sin embargo, las técnicas vernáculas, no se correspondieron con el principio de compatibilidad material del sector por intervenir, tal el caso del muro telón de piedra que se completó con adobe. Ello permite inferir que, más que adherir a determinados principios disciplinares, se apeló a implementar las técnicas con los recursos disponibles, teniendo en cuenta que la ejecución de esta obra estuvo paralizada por problemas políticos de gestión y de falta de financiamiento.

Relativo al criterio de conservación, en todos los casos se aplicó una protección generalizada a base de barniz en las estructuras de madera del cerramiento horizontal. En el cerramiento vertical, se re-ejecutaron los revoques, en el caso de detectarse deterioros o faltantes, y luego se aplicó pintura a la cal, de modo generalizado, otorgando un carácter unificado al conjunto y desestimando el principio de distinguibilidad expresiva.

Para finalizar, las técnicas aplicadas para materializar el criterio de renovación fueron heterogéneas, conforme a la ubicación espacial donde tuvo lugar su ejecución. Así, en los casos donde los volúmenes agregados se encontraban aislados de los históricos, tal el caso de la PS o la CU, se advierte tanto el cerramiento horizontal como en el vertical, el empleo de materiales industriales y la validación del principio de distinguiblidad expresiva, al adoptar un lenguaje contemporáneo. Contrariamente, los espacios añadidos en la envolvente histórica mantuvieron los principios y técnicas que se mimetizaban en forma a la preexistencia y, según el caso, se disociaron en la materia.

Conclusiones

Los criterios de intervención priorizaron, según cada caso, motivaciones estéticas, técnico- estructurales y funcionales estableciendo así el alcance cuali y cuantitativo de cada intervención. En primer lugar, se evidencia que el criterio de conservación validó la lectura “colonial” de los espacios y elementos expresivos. Prevaleció cuantitativamente en la estructura muraria, dado los deterioros y alteraciones de los cerramientos horizontales. Los criterios de liberación y reconstrucción guiaron los proyectos para restituir el valor artístico de los MH, retrotrayendo, a las estructuras afectadas, a la expresión morfológica y formal del período colonial, validando la unidad de estilo. En la PS con serias problemáticas de orden técnico, las demoliciones no solo eliminaron los agregados modernos sino aquellas estructuras que afectaban la seguridad edilicia. Para devolver el carácter colonial, Buschiazzo apeló a fuentes indirectas tales como las fotografías y los registros historiográficos que, siguiendo el método histórico documental, habilitaban la reconstrucción en estilo. No obstante, dada la fragmentación de los archivos y las escasas fuentes de información, esta estrategia se complementó mediante el empleo de fuentes directas. La copia mimética de elementos existentes de cada uno de los MH se combinó con la analogía tipológica cuando el MH carecía de testimonios materiales que dieran cuenta de su condición previa. Asimismo, la ausencia de fuentes respaldatorias y de casos análogos limitó la recreación del lenguaje colonial, tal el caso de Sinsacate. En cuanto al criterio de consolidación, este se restringió al cerramiento horizontal y se centró en atender diversas patologías edilicias que, en términos generales, no fueron detectadas inicialmente y estaban vinculadas con deficiencias estructurales de los techos y entrepisos por pudrimiento de las maderas. Por último, el criterio de renovación fue el de menor protagonismo y respondió a los requerimientos de refuncionalización de cada MH, guiándose en su resolución por el pragmatismo sin desatender el impacto visual de los agregados.

En cuanto a las técnicas, aun cuando en la CU se implementaron las vernáculas, se priorizó, en el cerramiento vertical y en la consolidación de los cerramientos horizontales, el empleo de materiales industrializados y técnicas modernas. Por consiguiente, prevaleció el principio de distinguibilidad material, desestimando el de distinguibilidad expresiva. En este marco, se exploró la capacidad envolvente de los materiales y técnicas primitivas para ocultar a las nuevas estructuras. También, la morfología y dimensiones preexisntes para replicarlas con técnicas y materiales modernos. De este modo, la disociación entre la imagen y la estructura se ocultó mediante revoques, solados y recubrimientos de madera, aplicados de modo extensivo en los cerramientos verticales y horizontales respectivamente. En contraste, el principio de compatibilidad material tuvo lugar en los completamientos y reconstrucciones de diversas estructuras de madera, bien de los techos o de las galerías, cuando forma y materia eran indisociables. En estos casos se intentó emular el carácter vetusto de las estructuras, explorando diversas técnicas y materiales. Así, la instancia restaurativa no fue concebida para incrementar el conocimiento sobre la dimensión material, en términos de caracterización, variabilidad regional, combinación de técnicas y secuencias constructivas. De hecho, la documentación del estado de conservación de las estructuras históricas fue sumamente escasa tanto durante el registro previo como durante la intervención. Posteriormente, la única publicación que hizo mención del período de actuación (Buschiazzo, 1959) se centró en indicar algunas de los desafíos técnicos a resolver y las posibilidades que las técnicas modernas ofrecían, dando cuenta que estas fueron concebidas desde una aproximación meramente instrumental al servicio de una imagen morfológica expresiva.

Bibliografía

Brandi, C. (1963). Teoría de la restauración. Alianza.

Busaniche, H. (1941). Arquitectura de la colonia en el litoral. Castellvi Hermanos.

Buschiazzo, M. (1938). The colonial architecture in the Argentine Republic. En 15° Congreso Internacional de Arquitectos de Washington (pp. 3-35). Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos.

Buschiazzo, M. (1939a). Arquitectura colonial santafecina. Lasso, (7), 98-109.

Buschiazzo, M. (1939b). Exposición de planos y fotografías de monumentos históricos. Catálogo de la Exposición de Comisión Nacional de Museos y Monumentos. Kraft Ltda.

Buschiazzo, M. (1940). La Estancia Jesuítica de Jesús María. Documentos de Arte Argentino. (Cuaderno X). ANBA.

Buschiazzo, M. (1943). Informe del Arquitecto Buschiazzo sobre los monumentos históricos de Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Boletín de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, (5), 439-442.

Buschiazzo, M. (1945). Informe del Arquitecto adscripto de la Comisión Nacional, Mario J. Buschiazzo. Boletín de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, (7), 337-338.

Buschiazzo, M. (1946). Cabildos del Virreinato del Río de La Plata. Boletín de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, (8), 167-253.

Buschiazzo, M. (1959). Argentina, monumentos históricos y arqueológicos (Vol. XI). Instituto Panamericano de Geografía e Historia.

Cárcano, R. (1941). Plan sobre la restauración de las antiguas Postas de Comunicaciones. Boletín de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, (3), 474-475.

Carta Italiana de Restauración (1883). IV Congreso de Ingenieros y Arquitectos Italianos. Roma.

Carta de Atenas (1931). I Congreso internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos. Oficina internacional de Museos del Instituto para la Cooperación Intelectual.

Collado, A. y Calvo, L. (1987). La Iglesia y el Convento de San Francisco en Santa Fe. En M. Waisman (Coord.), Arquitectura colonial argentina (pp. 100-105). Summa/Historia.

Conti, A. (2017). El patrimonio como representación del “nosotros”. El caso de Argentina. Conversaciones con., (2), 35–44.

Frías, B. (1913). Tradiciones históricas. Salta Ediciones.

Furlong, G. (1946). Artesanos argentinos durante la dominación hispánica. Huarpes.

Furt, J. (1939). Arquitectura de Santa Fe. Asociación Cultural Ameghino.

Giovannoni, G. (1913). Restauri di monumenti. Bolletino D´ Arte, (año VII), 1-42.

Gómez, R. (1999). El Cabildo de Salta. Secretaría de Cultura y Comunicación de la Provincia de Salta.

Gómez, R. (2008). La conservación del patrimonio edificado en la Argentina. Introducción a su estudio. Milor.

Gómez, R. (2010). El Cabildo de Salta. Hanne

Guido, A. (1945). Iglesia y Convento de San Francisco de Santa Fe. Documentos de Arte Argentino (Cuaderno XVIII). ANBA.

Guillaud, H. (2017). Conservar la arquitectura de tierra, condición de futuro de una modernidad recreada. En C. Mileto y F. Vegas Manzanares (Eds.), Proyecto COREMANS. Criterios de intervención en la arquitectura de tierra (pp. 15-21). Madrid, España. Secretaria General Técnica. Ministerio de Educación.

Herr, C. (2021). Restauraciones del pasado colonial en Argentina. Proyectos de Mario J. Buschiazzo para la intervención de Monumentos Históricos Nacionales (1937-1947). [Tesis doctoral]. Universidad de Buenos Aires.

Herr, C. y Rolón, G. (2018). Registro documental e intervención patrimonial en la arquitectura religiosa de la provincia de Jujuy. Criterios implementados por la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos (CNMMYLH) durante el período 1938-1946. Anales del IAA, (48), 31-45.

Kronfuss, J. (1920). Arquitectura colonial en la Argentina. A. Biffignandi Ediciones.

Lecouna, D. (1982). Acerca de casas coloniales y cabildos. En E. Martínez (Coord.), Salta, IV siglos de arquitectura y urbanismo (pp. 117-123). Universidad Nacional de Salta.

Levene, R. (1944). Monumentos y Lugares Históricos de la República Argentina. Kraft.

Marinsalda, J. (1999). La Casa Histórica de la Independencia de 1816 y la reconstrucción de Mario J. Buschiazzo. Anales del IAA, (31-32), 107-121.

Marinsalda, J., (2015). La casa histórica de la independencia argentina. [Tesis doctoral]. Universidad de Sevilla.

Martínez, E. (1982) (Coord.). Salta, IV siglos de arquitectura y urbanismo. Universidad Nacional de Salta

Martínez, E. y Giles Castillo, B. (2005). Patrimonio urbano arquitectónico. DEPAUS.

Mileto, C. y Vegas, F. (2008). Criterios de intervención en la arquitectura tradicional. En X. Casanovas (Dir.), Método RehabiMed. Arquitectura tradicional mediterránea (pp. 255-293). Col-legi de Aperelladors y Arquitectes Tecnics para el consorcio RehabiMed.

Mileto, C., Vegas, F., y López, J. M. (2011). Criterios y técnicas de intervención en tapia. La restauración de la torre Bofilla de Bétera (Valencia). Informes De La Construcción, 63(523), 81-96. https://doi.org/10.3989/ic.10.014

Nicolini, A. (1981). Ciudad de Salta. En A. Nicolini, C. Paolasso, M. Vinñuales y R. Guaycochea de Onofri (Coord.). Arquitectura en la Argentina. Centro, Noroeste y Cuyo (Vol. 2) (pp. 21-25). Eudeba.

Nicolini, A. (2011). Los antecedentes: el mundo colonial. En A. Pretina, R. Gutiérrez (Coord.), Patrimonio Arquitectónico Argentino. Memoria del Bicentenario (1810-2010): Tomo I (1810-1880) (pp. 29-39). Secretaria de Cultura de Presidencia de la Nación.

Pretina, A. y Gutiérrez, R. (2011) (Coord.). Patrimonio Arquitectónico Argentino. Memoria del Bicentenario (1810-2010): Tomo I (1810-1880). Secretaria de Cultura de Presidencia de la Nación.

Schávelzon, D, (2008). Mejor olvidar: la conservación del patrimonio cultural argentino. De los cuatro vientos.

Solá, M., (1926). Arquitectura colonial de Salta. Peuser.

______, (1942), La ciudad de Salta. Documentos de arte argentino (Cuaderno VI). Academia Nacional de Bellas Artes. ANBA.

Sosa Gallardo, S. (1961). Algunas fábricas empleadas en la arquitectura colonial: la seudoermita cordobesa. Universidad Nacional de Córdoba.

Uribarren, M. (2009). La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos de la Argentina entre 1938 y 1946: el patrimonio cultural y la construcción de una idea de Nación. Cuadernos de Historia, Serie Economía y Sociedad, (11), 213-244.

Waisman, M. (1987) (Coord.). Arquitectura colonial argentina. Summa/Historia.

Notas

[1] Plano N° 1: Casa de Uriburu. Plantas y Sección, fechado febrero de 1943, Archivo CeDiap

[2] Plano N° 1: Cabildo Histórico de Salta. Plantas. Relevamiento, fechado en febrero de 1942, Archivo CeDiap.

[3] Plano N° 3: Posta de Sinsacate. Planta, fachadas y Corte. Estado actual, fechado en mayo de 1942, Archivo CeDiap.

[4] Plano N° 1/27: Relevamiento Templo, Convento y Escuela de San Francisco, fechado en mayo de 1945, Archivo CeDiap.

[5] Bajo la denominación calicanto se define a una técnica que combina “cajones” de piedras calizas y “verdugos” de ladrillo colocadas cada 0,28 m aproximadamente. Sobre las variantes del calicanto, ver Sosa Gallardo (1961).

[6] Archivo Histórico Provincia de Córdoba, Escribanía N°2, 1860, Legajo N° 125, Expediente N° 22.

[7] Plano Nº 23/19 Templo y Convento de San Francisco. Plano Maderas, Techos y Artesonado. Relevamiento, fechado en noviembre de 1946, Archivo CeDiap.

[8] Libro del Disposiciones del Convento de Nuestro Padre de San Francisco de Santa Ana de Santa Fe (1801-1900). Disposiciones de los años 1873 y 1875, ACSC, Fondo Convento y Templo de San Francisco de Santa Fe.

[9] Plano N°3: Cabildo Histórico de Salta. Restauración Parcial, fechado en febrero de 1943, Archivo CeDiap.

[10] Plano N°3: Cabildo Histórico de Salta. Restauración Parcial, fechado en febrero de 1943, Archivo CeDiap.

[11] Orden interna N° 38, Ministerio de Obras Públicas, Dirección Nacional de Arquitectura, indicaciones de Buschiazzo tras la supervisión de obra, comunicación fechada el 23 de abril de 1946, Archivo Histórico de la Dirección Nacional de Arquitectura Córdoba.

[12]Informe del Arquitecto adscripto a la CNMMyLH. Expediente ampliación de galería Templo de San Francisco, fechado el 22 de mayo de 1944, Archivo de la CNMMyLH, Bibliorato del Templo y Convento de Santa Fe.