Architectural typology and historical monuments areas, case of San Andrés, Veracruz

José Antonio Ochoa Acostaa, Luis Fernando Guerrero Bacab, Michelle Angélica Camargo Larac

aFacultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana: e-mail, ORCID, Google Scholar

bUniversidad Autónoma Metropolitana Xochimilco: e-mail, ORCID, Google Scholar

cFacultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana: e-mail, ORCID

Recibido: 31 de marzo del 2022 | Aceptado: 22 de noviembre del 2022 | Publicado: 31 de marzo del 2023

Resumen:

La toma de decisiones sobre la valoración y conservación de componentes del patrimonio obedece generalmente a criterios subjetivos. En los años setenta resurge la tipología arquitectónica como herramienta para la valoración de estos componentes. Esta metodología muestra que la arquitectura denominada tradicional, vernácula, popular o “menor”, es portadora de elementos dignos de preservar, y abre la oportunidad para documentar y establecer criterios amplios de salvaguardia de poblaciones antiguas, donde coexisten inmuebles de diferentes épocas, estilos e importancia, puesto que los estudios tipológicos ayudan a identificar componentes y relaciones que podrían considerarse constantes dentro de determinados límites. Es por esto que el presente texto expone el resultado del análisis de tipología arquitectónica de la vivienda tradicional en San Andrés Tuxtla, Veracruz, la cual, derivada del registro de elementos que la componen, podría sustentar el establecimiento de una zona de monumentos históricos, tanto del caso en estudio como de poblaciones con características urbano-arquitectónicas similares.

Palabras clave: Patrimonio Cultural, Arquitectura tradicional, Conservación de monumentos, Ciudad Histórica, Análisis tipológico.

Abstract:

Usually, the decision-making processes on the valuation and conservation of heritage components obeys subjective criteria. In the seventies, architectural typology remerges as an evaluating tool for the assessment of these components. This methodology shows that traditional, vernacular, popular or “minor architecture”, can also bear worthy elements to be preserved. And, given that typological studies help to identify components and relations that could be considered constant within certain limits, it opens areas of opportunity to document, and establish broad criteria for safeguarding ancient populations, in which buildings of different times, styles and relevance coexisted. This paper exposes the analysis results of the architectural typology of San Andrés Tuxtla, Veracruz, derived from the record of elements that compose it, and that could serve as a basis for urban preservation proposals and management, both in the case study and in similar populations.

Keywords: Cultural Heritage, Traditional architecture, Historic Sites Preservation, Historic Cities, Typological analysis.

Introducción

A pesar de que la restauración arquitectónica es una actividad que se realiza en nuestro país desde hace muchos años, la configuración de un cuerpo teórico que la estructure se ha venido desarrollando en tiempos relativamente recientes. Esto explica, en cierta medida, la diversidad de resultados que se presentan en su aplicación, ya que la relación entre la teoría y la práctica aún no alcanza el grado de madurez que una problemática tan compleja requiere.

Es evidente que se trata de una actividad que difícilmente podrá satisfacer a toda la gente, ya que además de esta discrepancia entre teoría y práctica, involucra múltiples y muy complejas variables, así como una serie de intereses particulares que dificultan la deseable objetividad de los juicios evaluativos de sus resultados.

Ha sido una práctica común que, con una visión mercantilista, se descuiden los espacios antiguos, ya sea para substituirlos con inmuebles nuevos o para realizar costosas obras de restauración, en ambos casos, con dedicación a la actividad turística, comercial o de habitación de lujo. El cambio especulativo en el uso del suelo que se genera alrededor de este fenómeno, es una de las principales causas del desequilibrio y distorsión de los valores reales de los predios, que termina por desplazar a los pobladores originales hacia la periferia de las ciudades.

Aunque a últimas fechas se ha avanzado notablemente en el inventario, valoración y protección del Patrimonio, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 1972, ha resultado a todas luces insuficiente para frenar la destrucción de los espacios históricos, debido a la falta de precisión de diversos conceptos, así como a deficiencias en su aplicación. Asimismo, existe poca claridad sobre el papel que juegan las leyes estatales y reglamentos municipales que deberían apoyar la protección del patrimonio en sectores en los que la Ley Federal no tiene competencia por no incluir inmuebles o zonas con declaratorias nacionales.

La mayoría de las variables que inciden de manera directa en esta destrucción queda fuera del posible campo de incidencia de los métodos de documentación y análisis arquitectónico, como el que se presenta en este texto. Gran parte de los problemas de conservación urbana derivan de la enorme cantidad de sitios por proteger, la falta de personal capacitado, la ausencia de coordinación institucional, la insuficiencia de incentivos, la crisis económica, la sobrepoblación, el crecimiento vehicular desordenado, la idea del falso progreso, la corrupción y los intereses políticos, entre muchos otros factores.

Sin embargo, el marco normativo vigente presenta al menos tres problemas que sí pueden ser solventados a partir del uso de herramientas de registro y valoración apropiados, tales como la tipología arquitectónica. En primer lugar, la existencia de delimitaciones y catalogaciones inadecuadas de los espacios a proteger; en segundo lugar, una evidente falta de precisión en las acciones prohibidas y permitidas en las zonas protegidas; y, en tercer lugar, la falta de consciencia entre proyectistas y usuarios acerca de los componentes y relaciones que resultan dignos de preservarse por su valor y significado cultural.

Estas carencias han originado la pérdida de innumerables ejemplos de espacios y edificios de todas dimensiones y épocas de construcción, además del crecimiento desmedido y desordenado en la densificación de los espacios colindantes con las zonas protegidas.

Aunque se puede pensar que la imprecisión de la normatividad vigente puede ser aprovechada para adecuar la conservación del patrimonio a las circunstancias imperantes en los diversos casos, por tratarse, de acuerdo a Díaz-Berrio (1990) de “un instrumento que admite variaciones en sus formas de interpretación y de aplicación” (p.196), la verdad es que la mayoría de las veces esta imprecisión ha sido más bien “reinterpretada” y manipulada para beneficio de personas o grupos de poder.

Además, es evidente que, si los propietarios del patrimonio o los arquitectos que lo intervienen no lo conocen, lo valoran o se interesan por su conservación, las instituciones encargadas de su protección están imposibilitadas para hacerlo en su lugar. Continúa dejándose de lado la consideración de los usuarios como verdaderos actores en los sitios patrimoniales, así como las lecturas que ellos realizan de los espacios históricos durante su vida cotidiana.

A pesar de que hace muchos años se habla de la protección ampliada de los inmuebles y sitios antiguos, se sigue cayendo en el error de argumentar la importancia de los espacios en función de sus componentes o propiedades específicas. Esta visión “monumentalista” que, si bien ha permitido salvar inmuebles destacados que de otra forma se hubieran perdido, presenta graves problemas.

A lo largo de la historia se han ponderado de manera desequilibrada las cualidades de singularidad de los bienes culturales y se ha dejado de lado su comprensión articulada como parte de conjuntos. Una valoración que destaca los objetos más antiguos, más grandes, más ornamentados, más completos o representativos, necesariamente descarta bienes culturales que, paradójicamente, resultan ser los más abundantes, comunes y cercanos a la sociedad (Guerrero, 2004, p. 84).

Cuando se presentan argumentos para que determinados espacios o zonas puedan ser reconocidos como patrimoniales, se alude sobre todo a sus aspectos artísticos o documentales, dejando de lado muchos conceptos que ayudan a caracterizar su representatividad regional o local, así como sus vínculos con otros espacios históricos. La llamada “arquitectura menor”, es decir, las obras realizadas por autores anónimos, en las que no se emplearon materiales constructivos costosos, y que han estado destinadas principalmente al uso habitacional, son las más vulnerables.

Y aunque desde finales del siglo XX se ha visto una tendencia hacia el combate de la problemática descrita, al ampliarse los criterios de valoración e introducir principios de conservación dentro de los planes y programas de Desarrollo Urbano y Regional, la implementación de ello sigue siendo discrecional y altamente dependiente de factores coyunturales.

Una de las definiciones centrales del presente texto plantea que la aplicación de la tipología en aspectos relativos a la investigación, identificación, valoración, inventario, protección legal, delimitación y definición de criterios de intervención, puede contribuir en gran medida a la salvaguardia del patrimonio arquitectónico.

Análisis tipológico

Como se ha expuesto en otros textos (Moneo, 1978, p. 22-44; Aymonino, 1985, p. 49-51; López, 1994) la tipología es una herramienta conceptual que ayuda a identificar, explicar y predecir diversos fenómenos culturales, a partir de la definición de niveles de análisis que permiten considerar a dichos fenómenos similares dentro de determinados límites. A pesar de la diversidad presente en los distintos casos de un universo de estudio, es posible establecer que, para ciertos fines, algunos rasgos de los ejemplares pueden considerarse equivalentes.

La tipología arquitectónica es un instrumento que permite apreciar a los edificios antiguos como fundamento de organización de datos, y como herramienta que hace posible su valoración patrimonial, así como su adaptación a la vida contemporánea. Esta conceptualización ayuda a descargarse del rígido condicionamiento de las formas históricas, adquiriendo la “libertad de modificarlas y recomponerlas” (Argan, 1974, p.42) dentro de límites determinados de manera objetiva. Es también un instrumento metodológico que evita proponer reglas generales que busquen establecer “relaciones óptimas” entre los edificios nuevos, el patrimonio que conforma los tejidos urbanos tradicionales, y sus zonas circundantes, sobre la base de visiones puramente estáticas (Guerrero, 2000a, p. 53-61). Aunque cada caso es diferente y, por tanto, requerirá de un tratamiento especial, la conformación de tipos permite agrupar formas de intervención y protección claramente “situadas”, es decir, apropiadas para cada momento y lugar.

Se trata de una disciplina que posibilita una visión integradora que se fundamenta en la continuidad entre el pasado y el presente (Rogers, 1965, p. 136), a partir de la convivencia armónica de todas las épocas y estilos arquitectónicos que respeten al entorno circundante.

La intención de esta forma de estudiar la arquitectura y el urbanismo permite valorar lo preexistente por sus valores sociales e históricos, pero también sirve como fuente de aprendizaje para el diseño futuro. La arquitectura del pasado es fuente inagotable de saberes que ya fueron probados durante siglos por haberse adaptado de forma apropiada a las condiciones naturales locales. Sin embargo, se requiere consistencia con respecto al el tiempo presente. Los edificios antiguos no pueden ser ignorados por considerarlos obsoletos, pero tampoco deberían ser imitados de forma literal (Martí, 1993, p.182).

La tipología arquitectónica hace posible proponer normas y criterios de salvaguardia referidos a un marco de control de las intervenciones, que deriva de datos concretos con claras posibilidades de verificación objetiva, y que limitan las acciones destructivas al reforzar la continuidad de la historia urbana.

Sólo en relación con la tipología es posible formular normas precisas y eficaces para la restauración de edificios. Las normas generales aplicables al conjunto de una ciudad antigua suelen hacer referencia a conceptos abstractos como la «integridad», la «autenticidad», el «carácter», o vagos y opinables como el «valor artístico», la «importancia histórica» y demás, por lo que resultan imprecisos y no vinculables en cada caso. En cambio, las normas referidas a un modelo tipológico se hacen concretas y pueden catalogar exactamente las cosas inalterables (estructuras, terminaciones, materiales), las cosas alterables y las cosas nuevas que se introducen en el organismo antiguo (Benévolo, 1985, p.92).

A partir del análisis de los componentes y relaciones tipológicas de un sitio o una región, es posible definir propuestas de recuperación de una escala amplia. Así, se evita caer en cualquier forma de dogmatismo al tratar de adaptar la imagen de los sitios a visiones románticas de momentos específicos del pasado. La lectura integral de la historia urbana reconoce las particularidades de los casos existentes, y la necesidad de ajustes y adecuaciones permanentes en su vinculación con la vida social de cada momento.

A diferencia de la mayoría de los criterios predominantes de la conservación ortodoxa, caracterizados por “fosilizar” los sitios al pretender que luzcan como lo hacían en otras épocas, el análisis y diseño tipológico pone en valor el carácter dinámico de las ciudades. Muestra la manera en que los colores, texturas, componentes constructivos, decoraciones y principios de diseño, eran consistentes con cada momento histórico vivido. Cuando los gustos cambiaban también lo hacía la arquitectura.

Mediante la tipología es posible reconocer y valorar todos los cambios y permanencias que definen la historicidad de cada sitio. Se le entiende como un todo en el que el objetivo es preservar al conjunto, incluyendo las evidencias del paso del tiempo.

Desde esta óptica, se logran restablecer las diversas conexiones entre factores aparentemente dispersos que la historia, basada en el estudio de hechos aislados, “obras majestuosas” y grandes héroes, ha dejado de lado.

Esta reconexión con el pasado abandona la búsqueda de eventos o personajes destacados, para enfocarse en el estudio de las pequeñas acciones homogéneas, que suelen ser menospreciadas pero que son las que marcan la verdadera continuidad histórica (Guerrero, 2000, p. 53-61). Se renuncia a la búsqueda de “edificios clave” como puntos de referencia, para tratar de identificar, más bien, la gama completa de obras que se han construido en las diversas etapas de la antigüedad, y que le dan valor a la diversidad material y humana.

Método

En este estudio de constantes arquitectónicas, se analizaron 91 inmuebles de valor patrimonial en la cabecera municipal de San Andrés Tuxtla, ubicado este poblado en el municipio del mismo nombre, que se encuentra en la región sur del estado de Veracruz, mejor conocida como “Los Tuxtlas”, y que limita al norte con el golfo de México, al sur con Hueyapan de Ocampo, al oeste con Santiago Tuxtla y Ángel R. Cabada, y al este con Catemaco. Sus características climáticas son propias de la zona, con temperaturas promedio entre 31°C y 16°C durante todo el año, y temporadas secas más prolongadas que la época de lluvias.

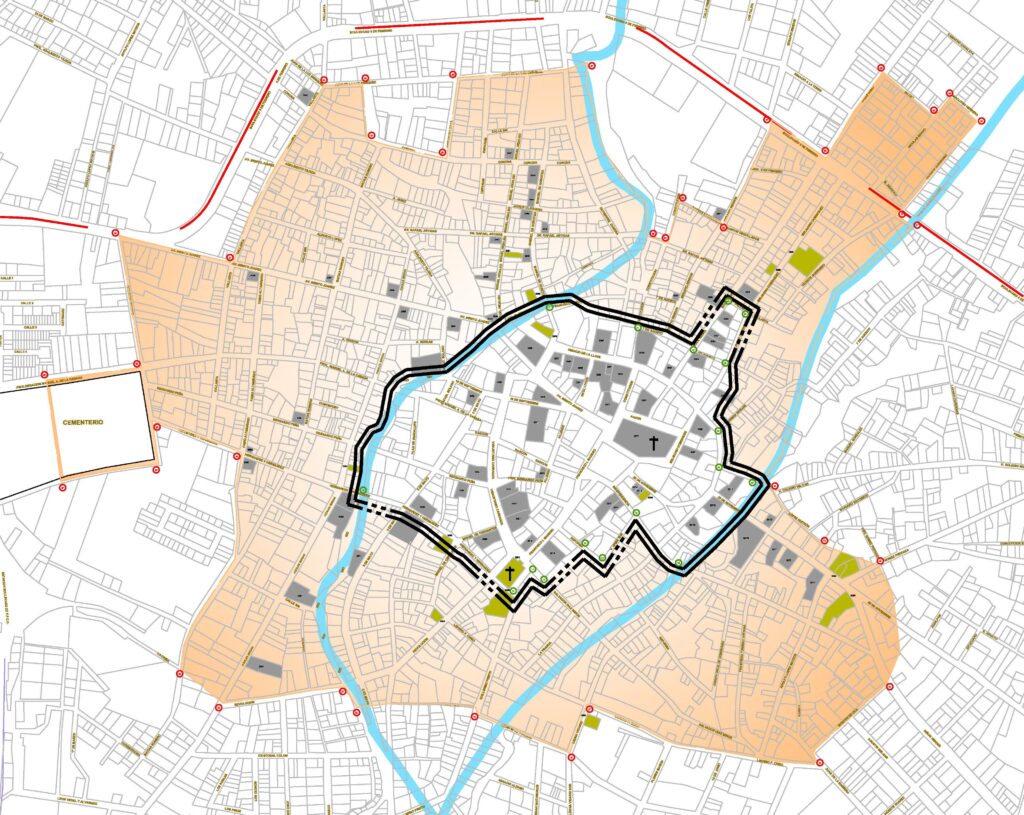

El universo de estudio (Figura 1) constó de 78 edificios registrados en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia; y el resto se incluyeron para contar con los rasgos tradicionales del lugar.

De este modo, la investigación inició con la consulta de fuentes documentales sobre la historia – escrita y gráfica – del asentamiento. Con ella se determinó la zona de la ciudad de San Andrés a recorrer, para la detección de inmuebles con valor patrimonial. La información conseguida se vertió en un plano de incidencia que diferenció a las edificaciones destinadas a la vivienda y, entonces, se procedió a visitar los 91 inmuebles identificados para registrar la siguiente información:

– Los elementos arquitectónicos constantes,

– Las dimensiones de estos elementos, y

– El registro de los colores utilizados actualmente en las fachadas.

Si bien la disposición de los espacios es un tema importante por analizar, la extensión del tema amerita una investigación independiente, ya que dicho análisis comprende una exploración a detalle de la manera de habitar en las viviendas.

Con los datos obtenidos se elaboraron tabulaciones y gráficas con las que se pudieron determinar las dimensiones máximas y mínimas de las viviendas, así como la relación de las medidas respecto de otras, en cada elemento.

Para llegar a los resultados, se verificó la autenticidad de la información consultada en la etapa preliminar, y para el registro de los datos recabados en el trabajo de campo se contó con la experiencia de arquitectos y especialistas en la conservación del Patrimonio Edificado.

Componentes tipológicos de la arquitectura local

Al analizar la ubicación de las viviendas estudiadas con relación a la manzana que les contiene, se concluye que el 46% de estos inmuebles se ubica entre dos edificaciones contiguas; el 39% se encuentra formando una esquina de la manzana; y el restante 15% ocupa tres flancos de la manzana (Figura 2).

Partido Arquitectónico

Es probable que el pueblo de San Andrés existiera como un pequeño asentamiento, no obstante, de acuerdo con la historia local y oral de la región, el origen de la fundación se debió a que los habitantes de Ixtlán huyeron en busca de refugio cuando ocurrió la erupción del volcán de San Martín, en 1530, llegando a las tierras donde actualmente se asienta la localidad de San Andrés Tuxtla. Imágenes antiguas y descripciones de viajeros indican que, en 1893, cuando se elevó a San Andrés Tuxtla a la categoría de Ciudad, las construcciones destinadas a vivienda ya contaban con las características arquitectónicas que se tomaron en cuenta para el presente estudio. El partido arquitectónico con mayor incidencia se construyó en lotes rectangulares con la siguiente distribución: al frente, un portal del ancho del paramento principal, delimitado por columnas de base cuadrada o redonda. El interior del inmueble se divide en dos secciones, una frontal (hacia la calle) y una posterior (hacia un patio). Los espacios de la sección frontal albergan, al centro, el acceso principal y la estancia; y en los laterales se hallan las recámaras. Los espacios de la sección posterior, en general, presentan al costado derecho la cocina, al izquierdo el comedor, y al centro un pasillo que comunica la estancia con el patio posterior.

El partido arquitectónico de los inmuebles en esquina tiene forma de “L”. Suele contar con una crujía perpendicular a la principal, y un patio interior que completa la superficie del predio.

Dentro del 34% de los inmuebles que cuentan con portal, su altura promedio es de 4.50 m, el 23% tienen una altura alrededor de 3.5 m, y el resto de las construcciones presentan alturas cercanas a los tres metros.

Los portales

El 21% de las edificaciones con portal tiene arcos en su paramento principal. Otro 2%, además de los arcos frontales, tiene arcos en los costados. Al utilizar como solución general arcos de medio punto, su altura corresponde al 50% del espacio intercolumnial presente. En proporción a la fachada del portal, la altura de los arcos, desde su arranque en los capiteles de las columnas hasta su parte superior, es de 2/5 de su altura.

Los portales son techados con estructuras de madera, alfajíllas y teja de barro acanalada. En ocasiones la cubierta de los portales continúa como cubierta de la vivienda, pero con una ligera variacion en su inclinacion.

El ancho de los pasillos que existen entre el pórtico y la fachada de los inmuebles es variado, y depende de la profundidad del terreno en donde se desplanta la vivienda (Figura 3). La extensión de estos corredores es desde 1.80 m hasta 3.50 m de ancho. En el 23% de los casos analizados, la medida se aproxima a los 2.65 m de ancho.

El alero que sobresale de los inmuebles hacia las banquetas, en el caso de aquellos que no tienen portal al frente, posee una distancia que va de los 60 cm a los 90 cm. En las construcciones con portales sin arcos, el alero es de 30 a 50 cm de largo, y en aquellos casos que sí tienen arcos, el alero sobresale de 10 a 30cm nada más.

El tejado de la vivienda está hecho con los mismos materiales que el del portal: estructura de madera, alfajiíllas y teja de barro acanalada, con una pendiente más pronunciada y a dos aguas. La altura de la cumbrera varía desde los cinco hasta los siete metros.

La proporción entre el alto y el largo de las construcciones en un 31% de los casos es de 1:3, en un 19% la proporcion es 1:2 (principalmente en terrenos pequeños), y en un 16% de los ejemplos estudiados la relación es 1:4. Son excepcionales las viviendas con una proporción de 1:5 y de 1:6.

Columnas frontales

Existen dos tipos de columnas (Figura 4), las de sección circular que se ubican en un 30% de las construcciones, y las de sección cuadrada, en un 33%. Hay algunos ejemplos (11%) en los que las secciones de las columnas son octogonales. En todos los casos los fustes son lisos. El 16% de las edificaciones no cuenta con un portal de acceso.

Algunos de los inmuebles poseen soportes de madera con grosores de 10 cm a 15 cm. La incidencia de casos es menor al 18% del total. No todas las viviendas con portal concluyen su sistema de columnas en arcos, sino que culminan en un dintel de madera que soporta el tejado.

El ancho de las columnas es casi homogéneo, la base tiene una extensión de 50 a 60 cm en promedio, y el fuste de 30 a 40 cm. El material utilizado para su construcción es una mezcla de tabique y mampostería de piedra. Hay también algunas columnas con fuste de madera (Figura 5).

Las basas de las columnas son cuadradas, y los remates superiores concluyen en un capitel de influencia neoclásica, con rasgos semejantes al orden toscano.

El analisis fortalece la afirmación de que la identidad constructiva se relaciona con las característica del número de columnas de los inmuebles tradicionales, la cual se resume de la siguiente manera: 52% de las construcciones tiene de tres a seis columnas en la fachada principal; un 24%, de siete a nueve columnas, y el 14% no posee columnas en su fachada (Figura 6).

La distancia entre las columnas es similar en todos los inmuebles (Figura 7). En un 90% de los casos, es de tres metros de eje a eje. La proporción del espacio intercolumnial con relación a la altura del portal es 1:1. En algunos casos puede llegar a ser hasta 1:1.5.

Muros, Ventanas y Puertas

Los muros de carga no cuentan con algún refuerzo estructural adicional, y su grosor promedio es de 50 cm; comunmente son realizados con mampostería de ladrillo, y en algunos casos con adobe. Dicho material se utilizó para modular, debido a que la zona no cuenta con piedra basáltica, pero existe una cantidad importante de arenas y tierra de aluvión.

Los vanos tienen una proporción vertical (Figura 8). El número de vanos de la fachada principal es la siguiente: en un 82% de las construcciones hay de tres a seis vanos, y un 11% tiene más de siete vanos (Figura 9). Durante el recorrido en sitio, se encontró que en la parte superior existen dinteles de tabique y madera debajo de los aplanados.

Los puertas están construidas con dos hojas abatibles de madera (Figura 10). Las ventanas son también de dos hojas abatibles de madera, pero en tableros y con vidrio. Los vidrios originales tienen un bisel perimetral. Las protecciones son hechas de barrotes verticales; anteriormente eran de madera torneada, pero algunas de ellas, con el paso del tiempo, fueron sustituidas por protecciones de herrería.

Un 24% de los inmuebles que se estudiaron ha modificado la carpinteria de sus vanos al remplazarles por puertas o cortinas metálicas.

El color de la Arquitectura

El análisis de color exterior dio como resultado que la mitad de los inmuebles estaban pintados de blanco o beige claro. En cuanto al uso de colores cálidos, la mayor incidencia es de los colores amarillo y rosado. En las tonalidades clasificadas como frías, más de la mitad ocuparon diferentes graduaciones del azul como color externo (Tabla 1 y Figura 11).

Tabla 1. Clasificación de viviendas tradicionales de San Andrés Tuxtla, por su color exterior. Fuente: Propia.

| Color del inmueble | Relación con el total de

inmuebles analizados |

Resumen |

| Blanco | 25% | 50%

Colores Claros |

| Beige claro | 25% | |

| Amarillo | 7% |

26% Colores Cálidos

|

| Rojo | 2% | |

| Rosado | 9% | |

| Naranja Claro | 3% | |

| Naranja | 5% | |

| Azul | 6% |

24% Colores Fríos |

| Azul Claro | 6% | |

| Cian | 1% | |

| Verde | 11% |

Mediante un recorrido de campo, con las paletas de color que maneja el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se han contrastado los datos registrados, mostrando así que algunos colores coinciden con aquellos que fueron utilizados durante el siglo XIX. Pero, además, los datos caracterizados pueden servir como base tanto para la evaluación de la aplicabilidad de cualquier intervención tanto a edificios históricos como para la construcción de arquitectura contemporánea dentro de los polígonos de protección. De este modo, si la autoridad local así lo decide, esta información puede fundamentar la toma de decisiones de diseño urbano y de aprovechamiento para la proyección a futuro de una continuidad constructiva en nuevos desarrollos de la ciudad.

Evidentemente no es posible ni deseable repetir literalmente los esquemas que las comunidades locales desarrollaron en décadas pasadas. Sin embargo, existe una estructura intangible que constituye una especie de “código genético”, que puede permitir el diseño de infinidad de soluciones que estén “emparentadas” con las obras preexistentes, pero que se adapten a las necesidades del presente y el futuro.

Los resultados del estudio pueden combatir la débil sensibilización local de lo que se debe proteger como parte de un asentamiento urbano, al ser uno de los elementos tradicionales de la identidad comunitaria. La visión de conjunto cambia la perspectiva de lo que es realmente valioso.

Para el registro de la información obtenida en San Andrés Tuxtla, Veracruz, se utilizó el formato de ficha, obtenido del catálogo de monumentos que se utiliza en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos; así mismo, una de las posibles aportaciones del estudio es la de incluir un apartado acerca de las constantes arquitectónicas que se pueden observar dentro del mismo asentamiento.

Conclusiones

El patrimonio edificado tiene serios problemas para su protección y conservación, en parte debido a debilidades de la normatividad y legislación vigente, pero también a una falta de valoración de la sociedad en general.

La gente considera que los monumentos son sólo las grandes obras: las pirámides, conventos y catedrales, pero no se piensa que sencillas casas de ladrillo o de adobe, con techos de teja y porticados con arquerías en sus fachadas, sean dignas de trascender.

El recurso metodológico utilizado en el presente documento, muestra que la arquitectura denominada tradicional, vernácula, popular o “menor”, es portadora de elementos dignos de preservar; y que su fortaleza y cualidades provienen tanto de su correcta adaptación al medio geográfico en que está inserta, como de su valor en conjunto. Los estudios tipológicos ayudan a identificar componentes y relaciones que podrían considerarse constantes dentro de determinados límites de las casas, y que trascienden por su vigencia y unidad como medio para resolver los problemas de cada familia que las habita, pero también de su convivencia como sociedad.

La permanencia y semejanzas entre las obras ayuda a reconocer la sabiduría de las comunidades locales que, tomando un código formal, material y estructural, han sido capaces de generar un sistema urbano estable en que las pequeñas variantes demuestran ingenio y dan particularidad a cada inmueble.

Con base en el resultado del análisis de la arquitectura sanandrescana[i], y en la lectura de distintos tratadistas de la tipología, es posible recomendar que cualquier análisis de la arquitectura tradicional debe contener, al menos, tres objetos de estudio (tres ejemplares o casos). Dos de los ejemplares tendrán algún precepto dialéctico semejante y, a su vez, distinto de un tercero. El precepto dialéctico, lógicamente, es propuesto por quien realiza el análisis tipológico desde antes de seleccionar los ejemplares. Una primera mirada global de la zona a estudiar permite observar conceptos generales compartidos, como casas con portales, cubiertas a dos aguas y techos de teja.

Aunado a un estudio del desarrollo histórico de la ciudad de San Andrés, las constantes de la vivienda tradicional permiten, con mayor justificación, auxiliar a la determinación de los polígonos de protección de una declaratoria de zona federal de monumentos históricos.

Por otra parte, en caso de que eventos telúricos o climatológicos, o incluso el deterioro por abandono, hagan que los inmuebles pierdan sus características estructurales total o parcialmente, se cuenta con el registro de los parámetros generales para su recuperación. Como consecuencia, cualquier intervención apegada a los parámetros identificados tendrá la garantía de que su resultado formará parte de la arquitectura patrimonial del sitio. La paleta de colores resultantes es también el referente tanto del color de la ciudad de San Andrés, como la base cromática para edificaciones nuevas.

La vivienda tradicional de San Andrés Tuxtla, en Veracruz, vista desde las partes que la constituyen, demuestra que existen principios básicos de construcción que son compartidos por la sociedad. Estos principios generan una tipología arquitectónica local que, si autoridades locales y ciudadanos sanandrescanos aprovechan, pueden sentar las bases de un reglamento de construcción que proteja lo existente, y que marque límites para posibles acciones a futuro.

Por el contrario, si no se toman en cuenta los elementos y relaciones que le dan singularidad a la vivienda tradicional y que la integran como conjunto, se pueden detonar procesos de pérdida de los valores tangibles e intangibles del patrimonio histórico de escala urbana.

Referencias

Argan, G.C. (1974). La formación de un moderno concepto de tipología. ETSAB.

Aymonino, C. (1985). Type and Typology. Architectural Design; Vol. 55 (n° 5/6) pp. 49-51.

Benévolo, L. (1985). La Ciudad y el Arquitecto. Paidós.

Díaz-Berrio, S. (1990). Conservación del Patrimonio Cultural en México. I.N.A.H.; p. 196

Guerrero, L.F. (2000). Documentación de los rasgos tipológicos de Tlacotalpan, Veracruz. Revista Diseño y Sociedad. Vol. 11 pp. 69-77.

Guerrero, L.F. (2004). El valor tipológico del patrimonio edificado. Anuario Investigación y Diseño 2004. pp. 83-96.

López, P. (1994). La construcción de Tipologías en sociología: propuesta metodológica de construcción, análisis y validación. [Tesis Doctoral]. Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias Políticas y sociología.

Martí, C. (1993). Las Variaciones de la identidad. Ediciones el Serbal.

Moneo, R. (1978). On Typology. Oppossitions. Vol. 13 pp. 22-44.

Rogers, E. (1965). Experiencia de la Arquitectura. Nueva Visión.

Notas

[i] Gentilicio de los habitantes de San Andrés, Tuxtla, Veracruz.