DOI:

Transformation of traditional rural housing in the Candelaria Oriente, Ráquira Boyacá

Laura Marcela Jaramillo-Acostaa

aUniversidad de La Salle, Colomabia Bogotá: E-mail, ORCID, Google Scholar.

Recibido: 26 de julio del 2024 | Aceptado: 19 de noviembre del 2024 | Publicado: 30 de noviembre de 2024

Resumen

La transformación de la vivienda rural tradicional se ha acrecentado debido a procesos globalizantes que impulsan las relaciones con lo urbano. La introducción de modelos urbanizados ha acentuado la desvinculación entre el lugar, las posibilidades productivas y los habitantes, que permitió en el pasado construir una arquitectura propia. Basado en un caso de estudio se identificaron las transformaciones de la vivienda rural tradicional a través de la técnica, función y forma en la vivienda de la familia Rodríguez Vargas ubicada en la vereda Candelaria Oriente en el municipio de Ráquira, Boyacá. Lo anterior, dentro de un periodo comprendido desde el 2012 al 2022 que, dejará en evidencia las circunstancias espaciales en términos del cambio, tomando como inicio la tipología en su momento encontrada. Esto, representando físicamente la crisis territorial y las decisiones por adaptarse a un modelo excluyente, centralizado y homogeneizador. El método aplicado se aborda desde un razonamiento deductivo a través de representaciones arquitectónicas y fotografías que se traducen en esquemas espaciales. Así pues, en los resultados se observó cómo la vivienda rural tradicional busca el crecimiento de sus espacios dormitorio, para suplir necesidades de orden individual. Todos sus esfuerzos están dirigidos a favorecer un eventual crecimiento o la adaptabilidad de las zonas mixtas, que alojan funciones estrictamente productivas.

Palabras clave: arquitectura tradicional, asentamiento humano, medio rural

Abstract

The transformation of traditional rural housing has increased due to globalizing processes that enhance relationships with urban areas. The introduction of urbanized models has accentuated the disconnection between the place, productive possibilities, and the inhabitants, which in the past allowed for the construction of a unique architecture. Based on a case study, the transformations of traditional rural housing were identified through the technique, function, and form in the home of the Rodríguez Vargas family, located in the Candelaria Oriente hamlet. This study covers the period from 2012 to 2022, highlighting the spatial circumstances in terms of change, starting from the typology found at the beginning of the study. This physical representation of the territorial crisis and decisions to adapt to an exclusive, centralized, and homogenizing model demonstrates the significant shifts. The applied method is approached from a deductive reasoning perspective through architectural representations and photographs, which are translated into spatial schemes. Thus, the results show how traditional rural housing seeks to expand its bedroom spaces to meet individual needs. All efforts are directed towards facilitating potential growth or adaptability of mixed-use areas that strictly accommodate productive functions.

Keywords: traditional architecture, human settlement, rural environment

1. Introducción

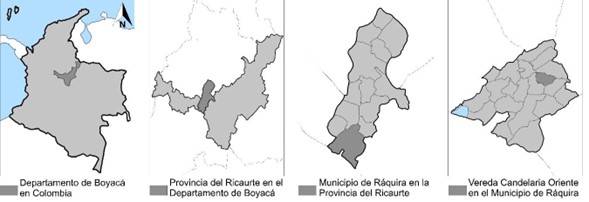

Ráquira, un municipio en el departamento de Boyacá, Colombia, se destaca por ser uno de los principales centros de producción cerámica del país al punto de ser reconocido como la “capital artesanal de Colombia” (Ministerio de Cultura de Colombia, 2014, p. 2). Está ubicado aproximadamente a 57 km de la ciudad de Tunja, dentro de la provincia de Ricaurte, abarcando un área de 233 km² y caracterizándose por poseer paisajes y condiciones únicas en su región. A nivel territorial, se divide en veinte veredas y un centro urbano principal. La vereda Candelaria Oriente, situada a 7 km del centro urbano, tiene una economía centrada en tres sectores: minería, agricultura y producción artesanal, siendo esta última la ocupación principal para el 80% de sus habitantes (Ministerio de Cultura de Colombia, 2014, p. 4). Es aquí donde reside la familia Rodríguez Vargas, heredera de una vivienda rural tradicional con una larga tradición en la producción artesanal (Figura 1).

En Ráquira, el trabajo artesanal y utilitario del barro se estableció por un largo periodo histórico, donde trabajar con un material como la tierra permitió construir una serie de herencias y saberes propios que dan origen a una maestría constructiva de tipo empírico, muestra actual de las prácticas cotidianas que construyeron el imaginario de los contextos rurales en Colombia, misma que les ha permitido ser la fuente de sustento primario de los campesinos a lo largo de muchos años. Fals (1957) ha denominado a este fenómeno como “una hipnótica esclavitud hacia la tierra que propende a la subsistencia más que a la búsqueda de la riqueza” (p. 6).

Esta es la manera como el barro y las técnicas que se saben en términos de su aplicación y uso, dieron forma a una arquitectura propia y al paisaje raquireño. El espacio habitado surge como respuesta a diversas necesidades espaciales, influenciadas principalmente por la productividad de los recursos del territorio. Sin embargo, el auge industrial artesanal a gran escala desde la primera mitad del siglo XX ha introducido nuevas vías de comercialización, impulsando un crecimiento turístico significativo. Este cambio económico influye en la vida cotidiana de los artesanos de Ráquira, quienes constantemente se adaptan para reconfigurar sus formas de vida, trabajo, vivienda y relaciones sociales.

En la medida que las actividades tradicionales tienden a la industrialización, la población necesita adaptar o mejorar la arquitectura en la que habitan; es importante comprender los cambios que han surgido en la producción del espacio, puntualmente en la vivienda, a causa de la industrialización de los medios de producción en los pueblos campesinos.

1.1. Entender la producción del espacio rural

Para comprender los escenarios rurales, este apartado teórico aborda la concepción del espacio desde una perspectiva social. Sin embargo, Lefebvre (2013) introduce otras dimensiones en la producción del espacio, como su interpretación desde el ámbito económico, la historia e incluso la sociología. En particular, para entender el aspecto social, es necesario partir de un cambio en las fuerzas productivas: “han franqueado un límite, pasando de la producción de cosas en el espacio a la producción del espacio” (p. 390), lo que refleja la industrialización y capitalización del entorno.

En la producción del espacio social, tanto en contextos urbanos como rurales, se evidencia la influencia del balance financiero que mueve la economía nacional e internacional, pues promueve la modernización de los territorios autóctonos que aún tratan de evocar algunas prácticas tradicionales. La postura de Lefebvre (2013) plantea una hipótesis, coincidente con un escenario rural como la vereda Candelaria Oriente, donde se observa que el capitalismo es capaz de dirigir la planificación espacial a través de entidades públicas locales que representan al Estado en su rol de organizador del espacio. Estas entidades priorizan el usufructo económico derivado de las características del territorio y las exigencias estatales, y no como sugiere Lefebvre (2013) “mostrando su capacidad de intervención espacial mediante la proposición de un espacio alternativo, contra-planes y contraproyectos que frustren las estrategias, los planes y los programas impuestos desde arriba” (p. 414) que concluye en la homogeneización social y del territorio. Prácticamente el capital se apropió del espacio en general, aplicando los modelos de modernidad que le caracterizan.

En resumen, es importante entender el espacio social en contextos rurales como resultado de las complejas relaciones internas que lo conforman. En el mundo moderno, se observa una tendencia dominante que se puede entender en tres escenarios dialécticos: homogeneización, fragmentación y jerarquización del espacio (Valdoski Ribeiro, 2014). La homogeneización se refiere a la uniformización de los espacios, donde las diferencias locales tienden a desaparecer bajo la influencia de fuerzas globales y políticas centralizadas. Sin embargo, esta aparente uniformidad no elimina las diferencias, sino que las desplaza, llevando a la fragmentación del espacio. Este proceso de fragmentación pone de manifiesto la existencia de múltiples subespacios con características y dinámicas propias, a menudo generando tensiones y conflictos entre ellos. Finalmente, la jerarquización del espacio establece una relación de poder y dominación, donde ciertos espacios adquieren más relevancia y recursos a expensas de otros.

La teoría de Lefebvre (2013) aborda esta producción espacial desde una perspectiva integral que incluye tres aspectos fundamentales: el espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido. Por tanto, la fragmentación resultante de la homogeneización requiere la consideración conjunta de conceptos como “la experiencia material, que vincula la realidad cotidiana (relacionadas con el espacio percibido), las representaciones del espacio y los códigos de organización (relativas al espacio concebido) y el espacio de la imaginación y de lo simbólico dentro de una existencia material (el espacio vivido)” (p. 15). En el contexto rural, esta complejidad se enfrenta a una dualidad inevitablemente dependiente de la ciudad, que como espacio modernizado y capitalista tiende a formalizar o estandarizar lo rural, según la tríada de Lefebvre. Este triángulo dialéctico no solo revela la complejidad inherente de los espacios rurales modernos, sino que también muestra cómo las contradicciones espaciales evolucionan y se transforman con el tiempo, generando nuevos desafíos y oportunidades para el desarrollo rural. Valenzuela (2018) menciona que “para concebir y percibir es necesario vivir él y en el espacio, hecho que supone entonces que es social” (p. 65). Esta afirmación refuerza la importancia del espacio vivido en la tríada de Lefebvre, pues solo a través de la experiencia directa del espacio es posible comprender las contradicciones que emergen en la relación entre lo rural y lo urbano, y cómo estas dinámicas influyen en el desarrollo rural. Al comprender estas dinámicas, es posible abordar de manera más efectiva las políticas y estrategias necesarias para fomentar un desarrollo más equitativo y sostenible en estas áreas.

1.2. Heterogeneidad de la vivienda, aproximación conceptual

La transformación arquitectónica de la vivienda rural tradicional se evidencia a través del concepto de heterogeneidad de la vivienda, propuesto por Fonseca & Saldarriaga (1980), en sus investigaciones sobre el desarrollo de la vivienda rural en Colombia. Según estos autores, la heterogeneidad representa una gradual pérdida de los patrones y formas tipológicas tradicionales, resultado de la interacción entre áreas rurales y asentamientos urbanos cercanos. Este fenómeno introduce nuevos patrones de modernización que son novedosos para las zonas rurales. En el caso de Ráquira, la relación entre el campo y las áreas urbanas cercanas es difusa pero constante, lo cual fomenta dinámicas nuevas, especialmente en el ámbito turístico, que promueve la producción masiva de artesanías industrializadas.

Las características de una transformación a la luz de la heterogeneidad de la vivienda rural, puede ser comprendida a través de tres criterios fundamentales: en primer lugar, la técnica, que se refiere a la relación entre los recursos físicos propios del territorio y los métodos de construcción empleados. En segundo lugar, la función, que aborda la disposición de los espacios, su uso asignado y las dinámicas sociales que se desarrollan en ellos. Según Fonseca & Saldarriaga (1980), este tipo de vivienda no establece límites ni una permanencia definida en relación con el uso del espacio, sino que se define por las interacciones culturales, ambientales y territoriales. Finalmente, el tercer criterio es la forma, que se refiere a los elementos arquitectónicos como muros y cubiertas que delimitan físicamente el espacio construido.

De acuerdo con Lefebvre (2013), el espacio entendido desde estos tres conceptos es posible ya que “el espacio social es morfología: esto es, la experiencia de la forma misma de un organismo viviente” (p. 94). Sin embargo, desvinculados de la relación del espacio social, es una producción del espacio análogo y homogéneo que ya no depende de las relaciones hombre-tierra, sino de las inspiraciones y representaciones ideológicas que la vida contemporánea establece (Lefebvre, 1983, p. 73).

En el contexto latinoamericano, existen diversos estudios de transformación de la vivienda rural que permiten entender los impactos que puede llegar a tener en los territorios. En el caso de Ambato, Ecuador, estas transformaciones están relacionadas con cambios morfológicos que han incentivado dinámicas que ponen en riesgo el sistema económico tradicional vinculado a su historia local en términos artesanos. La transformación de patrones espaciales de Ambato se realizó desde tres conceptos: la estructura, la forma y la función (Grijalva, Salazar, & Godoy, 2020).

Por su parte, Martínez Godoy, (2020) muestra la desterritorialización como elemento transformador de la ruralidad contemporánea, que propende a la desaparición de las prácticas campesinas y modos de vida. Este hecho no es generalizable a todos los contextos de ruralidad actual ya que las características geográficas y socioculturales del país, son ampliamente diversas entre sí.

Sánchez, Afanador, & Castillo (2016) caracterizan y tipifican a nivel espacial y tecnológico la vivienda urbana y rural en la cuenca del río Guátira en Colombia; aquí se muestra la influencia en la construcción de los vestigios indígenas en la estructura de sus viviendas y que hoy día tiende a transformarse por la modernización de lo urbano.

De acuerdo con lo anterior, se plantea la hipótesis de que la modernización urbana impacta en la arquitectura rural, lo que genera una industrialización de las actividades tradicionales de los habitantes de estos territorios y propicia transformaciones en la arquitectura de la vivienda para adaptarse a las nuevas demandas. En este sentido, el objetivo general de esta investigación es analizar las transformaciones en la vivienda rural tradicional del municipio de Ráquira, centrándose en los cambios técnicos, funcionales y formales, tomando como caso de estudio la vivienda de la familia Rodríguez Vargas, campesinos y artesanos de la vereda Candelaria Oriente. Este análisis se desarrolló en un periodo de 10 años, comprendido entre 2012 y 2022, con el fin de evidenciar las condiciones que han propiciado dichos cambios, partiendo de la tipología arquitectónica original identificada.

La relevancia del presente estudio radica en la posibilidad de acercarse a las diversas formas de mutaciones que se gestan en el ámbito rural, que favorecen nuevas dinámicas de modernización y le conceden a la vivienda su reconfiguración tipológica, además de la importancia que toman las necesidades de los campesinos a nivel espacial, aunque influenciadas por un estilo globalizado, estas promueven la creación de espacios que buscan mejores condiciones de vida.

2. Método

La investigación se basa en un estudio exploratorio utilizando un método de razonamiento deductivo que, según Abreu (2014), busca determinar las características específicas de una realidad concreta, como en el caso de estudio de la vereda Candelaria Oriente, en Ráquira, Boyacá. Por derivación de la heterogeneidad de la vivienda rural, se establecieron tres criterios que permitieron identificar cualitativamente la transformación. Estos criterios corroboraron la hipótesis sobre el impacto de la modernización urbana en la arquitectura rural, provocado por la industrialización de las actividades tradicionales de los habitantes y su búsqueda por mejorar los estándares y condiciones de vida.

Este razonamiento brinda elementos que facilitan la unión entre el ámbito teórico-conceptual junto con la observación y así, “deducir a partir de la teoría los fenómenos que habrán de observarse. En efecto, las deducciones hechas a partir de la teoría pueden proporcionar hipótesis que son parte esencial de la investigación científica” (Newman, 2006, p. 185). Para validar entonces el proceso de identificación de las transformaciones, se plantearon dos etapas interpretadas y adaptadas del método que se exponen de la siguiente manera:

En primer lugar, se realizó una observación y caracterización. Para la observación, se registraron fotografías que representan los esquemas espaciales de la vivienda de la familia Rodríguez Vargas en el periodo 2012-2022. Durante esta etapa, se identificaron las lógicas de transformación de la vivienda y los diferentes modos de productividad familiar. Las lógicas de transformación se establecieron a partir del concepto de heterogeneidad de la vivienda de Fonseca y Saldarriaga (1980), y se categorizaron de la siguiente manera: la tecnología de la construcción, el carácter organizativo y el carácter formal, partiendo del módulo “inicial” de la vivienda. En el caso de estudio, este módulo inicial corresponde a la vivienda encontrada en 2012, que conserva un lenguaje colonial predominante desde dicha época.

Por su parte, la caracterización se centró en identificar los patrones de asentamiento, basándose en el trabajo de Fals (1957) sobre Boyacá. En dicho estudio se destacó la predominancia de granjas aisladas, formadas por grupos poblacionales que comparten actividades productivas, tipos de viviendas y disposiciones territoriales, adaptándose a las complejas topografías. Tales formas de poblamiento fueron influenciadas por las modalidades históricas de la tenencia de la tierra en la provincia de Ricaurte, donde las tierras pasaron por manos de colonos españoles, resguardos indígenas, padrinazgos y arrendamientos, hasta llegar a los “colonos criollos” que obtuvieron derechos de propiedad a través de su actividad en la tierra (Fals, 1957, p. 40). Ese sistema permitió la herencia generacional de tierras y la continuidad de actividades productivas tradicionales en la agricultura y la elaboración de artesanías. Además, los patrones de asentamientos también se han visto afectados por las relaciones con lo moderno, impulsando transformaciones en la vivienda. Esta configuración se logró a través de visitas de campo y conversaciones con los habitantes del sector.

En segundo lugar, a partir de la experiencia en campo y la revisión de la literatura sobre el concepto de heterogeneidad, se identificaron las distintas formas en que se manifiesta en la vivienda rural. Estas manifestaciones confirman las causas del estado actual de la vivienda, validando los vínculos entre los elementos formales y funcionales de las viviendas actuales y las tradicionales, destacando las características técnicas ancestrales que aún persisten y sus variaciones. De esta manera, se buscó resaltar la transversalidad de los conocimientos sobre el barro y la memoria constructiva en el proceso de transformación de la vivienda productiva del municipio.

3. Resultados

3.1. Observación y caracterización de la vivienda rural tradicional Raquireña

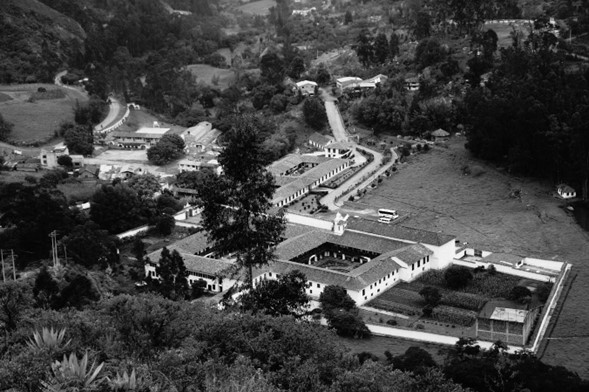

El área rural del municipio de Ráquira está conformada por 20 veredas de geografía semi ondulada y una topografía irregular, debido a su ubicación en la cordillera oriental de Los Andes. Entre ellas, destaca la vereda Candelaria Oriente, por su cercanía a la cabecera municipal y al Convento de los Recoletos del señor San Agustín, hoy conocido como el Monasterio de la Virgen de La Candelaria, un edificio religioso que dio origen al actual centro poblado que lleva su nombre. Ráquira presenta una notable diversidad en colores y texturas, con viviendas predominantemente de estilo colonial (figura 2).

Las viviendas en Ráquira presentan características tipológicas que les confieren una identidad colonial. Estas características incluyen un solo nivel de altura, gruesos muros de adobe o tapia pisada, y cubiertas de estructura en madera con tejas de barro cocido. Las cubiertas configuran un alero que protege la fachada principal, definiendo un espacio de acceso que, en la mayoría de los casos, adquiere una connotación de área social (figura 3).

Su disposición espacial, corresponde a aposentos oscuros que se encadenan consecutivamente por muros divisorios interiores, los cuales estaban destinados para el descanso nocturno de las familias. Las demás espacialidades que hoy día se integran a la vivienda, estaban exentas y se articulaban cambiando eventualmente de posición: baño, cocina, áreas de trabajo y almacenamiento. La forma tradicional predominante es una estructura alargada o rectangular con cubiertas a dos y cuatro aguas. Es importante resaltar que la vivienda no necesariamente estaba constituida por un solo volumen, sino que a menudo incluía diferentes construcciones que conformaban un conjunto habitable de mayor complejidad espacial. En algunos casos, estos volúmenes se disponen sin establecer contacto o asociación entre ellos, creando espacios recinto donde el uso no estaba definido, pero que frecuentemente se destinaban para la realización de las actividades productivas.

La vivienda rural raquireña forma parte del legado patrimonial construido a través de los saberes del barro y durante mucho tiempo mantuvo un lenguaje simbólico en la construcción del espacio social del municipio. La construcción en adobe, predominante en la región, empleaba arcillas locales de diversas minas (amarilla, blanca y negra) y cuidadosas técnicas de secado y maduración que se perfeccionaron a través de generaciones. Este proceso permitía obtener estructuras resistentes y de bajo impacto ambiental que, incluso después de 100 años, siguen en pie. Las formas y dimensiones propias del adobe condicionaron la escala y disposición de las viviendas, adaptándolas tanto al paisaje como a la funcionalidad de los espacios. Así, la arquitectura tradicional de Ráquira no solo respondía a las posibilidades materiales de la comunidad, sino que también conservaba su identidad cultural y reafirmaba una memoria colectiva arraigada en técnicas y recursos autóctonos. (Sánchez Gama, 2007, p. 244).

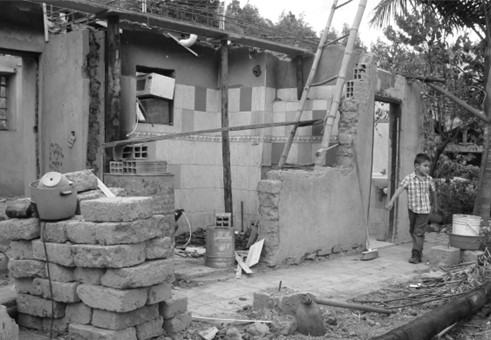

En la actualidad, estas viviendas son un collage de muros de adobe, piedra, mampostería de bloque de cemento o cocido, con cubiertas de barro cocido, tejas de zinc y estructuras de cemento, madera de pino o eucalipto. Esta mezcla es el resultado del proceso de modernización del municipio, que comenzó en la década de 1970 con la dignificación de los conocimientos ancestrales de los artesanos, gracias a la Asociación Colombiana de Promoción Artesanal y Artesanías de Colombia (1964), que fomentaron el desarrollo del sector artesanal a través de las Escuelas Taller (Aguilar & Jurado, 2006).

En dicho proceso, la relación hombre-tierra, como plantea Fals (1957), ha evolucionado significativamente. La arquitectura, como mediadora de esta relación, ha experimentado transformaciones profundas que han diluido las expresiones simbólicas con cada intervención. Estos cambios han sido intensificados por los procesos de modernización y urbanización que también afectan a los asentamientos rurales, como menciona Fals (1957) los asentamientos son “una de las pautas culturales más arraigadas del pueblo: una vez establecida se convierte en la forma natural de colonizar, de convivir, de trabajar o de organizarse en la sociedad, y cualquier intento de innovación encuentra considerable resistencia” (p. 39).

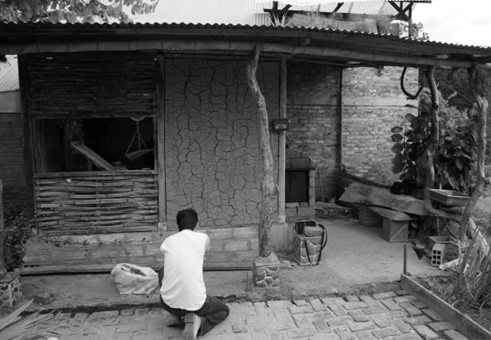

En la vereda Candelaria oriente, las condiciones de la vivienda varían según la cercanía a los entornos urbanos; a mayor proximidad, las viviendas adoptan morfologías y tipologías similares a las urbanas y acogen actividades productivas asociadas a las dinámicas de modernización, como el comercio, el turismo y los hospedajes (figura 4). Este cambio indica que el tradicional patrón de asentamiento disperso de granjas que se presentó de forma dominante en el municipio, ha evolucionado hacia una mayor concentración, afectando la relación entre vivienda y espacio productivo.

En el caso contrario, las viviendas tienden a estar dispersas y aisladas en el predio, con una distribución multidireccional que permite diversos usos y relaciones con el entorno (figura 5). No obstante, este tipo de disposición se observa en menor medida debido a la transformación y construcción de nuevas viviendas, lo que reduce el espacio disponible en el predio y favorece la situación descrita en el párrafo anterior.

3.2. Deducción de La heterogeneidad de la vivienda rural en Ráquira

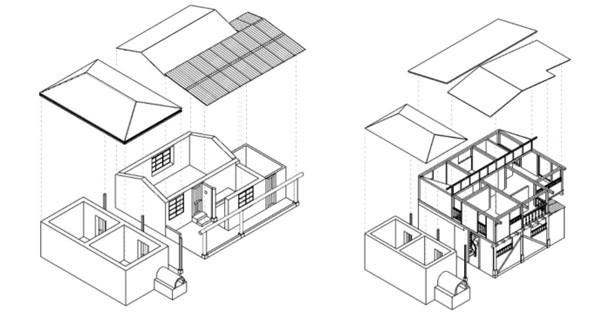

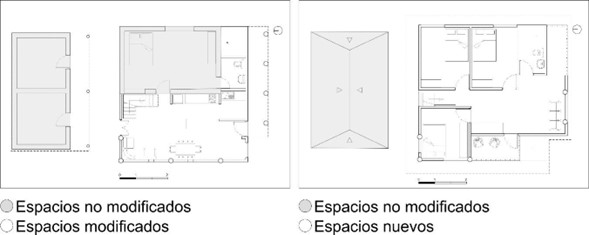

Para ver la heterogeneidad de la vivienda rural, se puntualiza en el caso de la vivienda de la familia Rodríguez Vargas, ubicada a 900 metros del Monasterio de La Candelaria. El predio, de aproximadamente 5.000 m2 se asienta sobre la vía veredal que comunica con la cabecera municipal. Para el año 2012, momento del primer contacto con la familia, la vivienda tiene como característica principal la disposición de los dos únicos volúmenes que la conforman: uno paralelo a la vía y el segundo en perpendicular sobre el límite del predio; ambos construidos con grandes muros de adobe, cubierta con estructura de madera rolliza y tejas de barro sobre una cama de caña brava y tierra (figura 6).

El volumen principal cuenta con un único aposento donde se disponen las camas de los cuatro integrantes de la familia. El espacio cubierto que marca el acceso cuenta con un tamaño mayor al que tradicionalmente tienen las viviendas de la zona y ya presenta modificaciones. Sobre este, a modo de apéndice, se adosa un volumen de bloque cocido que contiene baño y cocina (figura 7). El espacio restante se adecuó para recibir el comedor y la zona social. El segundo volumen, sin modificaciones en cuanto a forma y material, es usado como depósito de alimentos, herramientas y elementos de trabajo. En una de sus fachadas laterales, en evidente diferencia de momentos, se suma un horno de barro tradicional para cocer artesanías, el cual rememora una de las labores que la casa resguarda, y por las que tuvo que adaptarse para subsistencia de los entonces y actuales ocupantes (figura 8).

En el volumen principal se logró identificar características de heterogeneidad en la vivienda, estas corresponden a la necesidad familiar de adquirir espacios indispensables para el desarrollo de la cotidianidad, no únicamente en el sentido de Fonseca & Saldarriaga (1980) como apertura a las relaciones territoriales que permiten la introducción de códigos o patrones arquitectónicos, sino también a la afirmación de Santos (2000) sobre la construcción del espacio social a través de las relaciones de los habitantes con su forma de vida y las maneras de construirlo.

La disposición y evolución de los volúmenes constructivos, adaptados con materiales tradicionales y modernos, evidencian un diálogo continuo entre lo ancestral y lo contemporáneo. La vivienda, más que un mero espacio físico, se configura como un escenario dinámico donde convergen la adaptación funcional, la identidad cultural y las transformaciones socioeconómicas. En suma, la heterogeneidad de la vivienda rural en Ráquira no solo es un testimonio de su legado patrimonial, sino también un reflejo de la resiliencia de sus habitantes frente a los desafíos de la modernidad. En este sentido, como señala González (2005), “el modo de vida, como actividad vital sistemática de la comunidad, se transforma de forma relativamente inmediata y ajena a la voluntad de los hombres”, lo cual evidencia cómo los cambios en las condiciones de vida, “determinados por las relaciones de propiedad, jurídicas, morales y estéticas” (sección Modo de vida), también afectan la configuración y transformación de la vivienda.

3.2.1. Técnica

Para el año 2013 se incrementaron y fortalecieron las fábricas de artesanía industrializada, fenómeno que intensificó las dificultades económicas de los artesanos independientes. Así como muchas familias, los Rodríguez Vargas cambiaron progresivamente sus modos productivos en pro del sustento económico diario, y aprovechando un oficio también heredado, deciden construir un nuevo módulo destinado a albergar una panadería, utilizando en mayor medida materiales que están a su disposición en búsqueda de la menor cantidad de inversión económica. Según Lefebvre (2013), esta combinación de técnicas es la construcción del lenguaje propio que resulta de los cambiantes modos de vida del habitante rural, supeditado a un lugar. Bajo los criterios de transformación ya expuestos, el módulo combina técnicas constructivas como el bahareque y la mampostería.

El muro posterior que separa y pertenece a la vivienda vecina sirvió como elemento de cerramiento para confinar el nuevo espacio, y a manera de columnas, se utilizaron las ramas de algunos árboles de la propiedad. La cimentación ciclópea de poca profundidad sostiene la mampostería en bloque cocido de tres hiladas, y sobre esta, reposan materiales nobles como la madera de pino, la guadua y el barro (figura 9). Aunque algunos no son típicos de la región, permitieron un ahorro significativo, marcando diferencia en el lenguaje de todo el conjunto.

Durante el año 2015, la estructura de la cubierta del volumen principal que resguardaba el único dormitorio se derrumbó. La familia se vio forzada a permanecer en el volumen de almacenamiento, adaptado como habitación durante la planeación y construcción de una nueva vivienda que expresa irremediablemente la entrada de la modernidad. La variación de la tipología, su escala, los materiales usados y el aumento de espacios, afirman una búsqueda de mayor valoración estética y funcional, que dista completamente de su origen rural y se empieza a parecer a las recientes fórmulas adaptadas en la vereda. En cuanto al material, tomaron como base estructural los cimientos y muros de la vivienda anterior, reforzada con vigas de cemento y pilares de madera rolliza, para construir los espacios privados en el segundo nivel (figura 10).

En las paredes interiores se usan muros de láminas de cartón yeso y, para el piso y la envolvente, tabla burra de pino. Estos materiales permiten la ampliación de los aposentos y el aumento del tamaño de ventanas y vanos que brindan mayor iluminación (figura 11).

Al finalizar la construcción, en el primer nivel aparece un cerramiento en bloque cocido, pañetado y con ventanas de madera que permitió la privatización del espacio de acceso para convertirse en un área social definida. La edificación en su totalidad adquirió un lenguaje similar a la vivienda unifamiliar urbana: la materialidad y los modos de construcción no responden a las condiciones de producción del territorio, sino a la necesidad de asemejarse a una estética que transcribe la imagen urbana en el campo (Rolón, 2014).

La familia Rodríguez Vargas ha cambiado su actividad productiva en la medida que las necesidades se acrecientan. Las nuevas ocupaciones dependen de la precarización laboral de la industria artesanal del barro y la extensión de los monocultivos. En el año 2017, la construcción de los galpones para codornices y la cabaña para alquiler, fueron estrategias que exploraron las posibilidades de un sustento económico flexible; con resultados inmediatos para obtener ingresos inmediatos, escogiendo un sistema de bastidores en madera, troncos de eucalipto, tablones de madera de pino y lámina de madera contrachapada, que completaron la construcción de un espacio que requirió de un alto esfuerzo e inversión económica (figura 12).

El cambio en el mercado inmobiliario, sumado a la oferta de materiales que permiten una construcción rápida y eficiente, constituyen una alternativa de fácil acceso, que les permitió idealizar sus viviendas no para marcar diferencia, sino para buscar aceptación en una nueva realidad rural. Este proceso contribuye a redefinir el paisaje rural ya que las dinámicas de modernización y cambio económico fomentan la integración de elementos rurales y urbanos, alineándose con las tendencias globales. En el caso específico de Ráquira, estas tendencias se manifiestan especialmente en las nuevas formas de productividad, que están cada vez más orientadas hacia el turismo.

3.2.2. Forma

La vivienda se consolidó como un bloque rectangular de doble altura, donde se superponen dos prismas de idéntica forma. Estos volúmenes contrastan por su materialidad, dimensión, altura, ventilación y entradas de luz. El nuevo conjunto marca el fin de la condición de crecimiento progresivo, para dirigir los esfuerzos a adaptaciones y mejoramientos. El cerramiento del primer nivel permite un vínculo exiguo entre el interior y exterior a través de las puertas y ventanas, condición que anteriormente marcaba la calidad espacial favoreciendo una relación directa, mientras que, en el segundo nivel las relaciones son meramente visuales definidas por la presencia de balcones (figura 13).

Los cambios en la forma de la vivienda han traído beneficios como la ampliación de los espacios para la privacidad individual, aunque implique mayores esfuerzos para alcanzar un confort térmico por la gran altura del nivel habitacional, pues a mayor altura y tamaño del volumen, mayor exposición a las condiciones climáticas de Ráquira: mayoritariamente húmedo, fresco y nublado; condiciones que eran mitigadas por la naturaleza del adobe y las formas que este permite.

Formalmente, la cabaña de alquiler no se relaciona con las viviendas tradicionales y representa una exploración estética que busca impactar o relacionarse con los gustos y necesidades del visitante urbano. Dos cubos rotados e interceptados por una de sus aristas definen su forma y tienden a una relación diferencial con el lugar, buscando que, desde la experiencia, el habitante se sienta aislado de la cotidianidad campesina, pero sin salirse de un entorno completamente natural.

Los vanos poseen un alto valor decorativo. Según lo expresado por la familia, no están orientados hacia la dirección del sol ni la iluminación de los espacios, sino que más bien buscan diferenciarse de la arquitectura tradicional de la zona. Este enfoque se asemeja a la tendencia observada en los glampings, los cuales, según Martínez Godoy (2020) “Se trata de un mundo rural sometido y expuesto, de manera creciente, a influencias de un mundo globalizado” (p. 218). Por lo anterior, la transformación en la forma de las viviendas en Ráquira está erosionando los elementos distintivos de la arquitectura local, favoreciendo una estandarización que reduce los símbolos y significados arraigados en la conexión cultural, histórica y ambiental con los campesinos del lugar.

3.2.3. Función

En contadas ocasiones, la vivienda rural tradicional busca el crecimiento de sus espacios dormitorio, para suplir necesidades de orden individual. Todos sus esfuerzos están dirigidos a favorecer un eventual crecimiento o preferiblemente pretende la adaptabilidad de las zonas mixtas, que alojan funciones estrictamente productivas. Para el caso de estudio, el volumen original determina sus funciones de acuerdo con las prácticas productivas comunitarias determinadas por el tiempo, el lugar y el patrón de asentamiento, al punto de incluir al paisaje como un espacio más de la vivienda, favoreciendo así la vida social. La “casa” no tiene un límite definido (figura 14).

La principal decisión que cambia las disposiciones funcionales es la inclusión de un segundo piso, que trae consigo la novedad de los espacios individuales de carácter privado: habitaciones, baño compartido, salón y balcones frontal y posterior. En el reutilizado nivel inferior: una habitación de huéspedes con baño privado reemplaza el antes único dormitorio familiar, y la cocina, que se encontraba inicialmente en un espacio confinado, a fin de contener las emisiones del antiguo fogón de carbón, se abrió para integrarse a la zona del comedor a través de una barra multiuso (figura 15). Esta distribución tiene un comportamiento funcionalista, un modelo que está ampliamente establecido en las zonas urbanas.

Con la aparición del módulo para la panadería, la elaboración de artesanías deja de ser parte de la actividad económica familiar. El horno de barro fue demolido, las áreas de secado y almacenamiento de artesanías desaparecieron para ser reemplazadas por huertos caseros y espacios sin uso definido.

Finalmente, la cabaña dispone una función específicamente habitacional, donde se separa lo social de lo privado y se conecta únicamente con un pequeño corredor. Actualmente, funciona como espacio de depósito, pues la rigidez funcional no le permite otras posibilidades de adaptación. En cuanto al galpón, la simpleza de la forma y el sistema constructivo ha permitido a la familia adaptarlo de acuerdo con cada una de las posibilidades productivas que han experimentado: marraneras, almacenamiento e invernadero.

Esta transición funcional, subraya la complejidad de mantener un equilibrio entre la preservación de la identidad cultural y la adaptación a nuevas realidades socioeconómicas. El proceso evidencia cómo las decisiones arquitectónicas y funcionales no solo responden a necesidades individuales y familiares, sino que también moldean el paisaje físico y social de la comunidad, destacando la importancia de políticas y prácticas que promuevan la sostenibilidad cultural y ambiental en entornos rurales en constante transformación.

4. Discusión

Tras los resultados encontrados, se puede inferir en primer lugar que ha ocurrido una transformación radical en la vivienda tradicional raquireña, que va más allá de una simple modificación formal del volumen (vivienda). Tal cambio responde a un “nuevo imaginario del espacio rural y su revalorización”, que se ha unido a “un sentido particular de la propiedad y a una escasa cultura urbanística para desencadenar un fenómeno en el que no todas las consecuencias son positivas” (Jiménez & Campesino, 2018, p. 246). En segundo lugar, la transformación formal de la vivienda trasciende la simple yuxtaposición de elementos que definen funciones y marca dos momentos en su evolución: de un espacio que no establece límites entre el interior y el exterior, entre la casa y el taller, entre el muro y el mobiliario, a convertirse en un volumen híbrido, controlado y definido. Cuando el espacio se especializa para resguardar una función específica, pierde toda cualidad de flexibilidad, transformándose en “un espacio cada vez más instrumental” (Lefebvre, 2013, p. 223).

Asimismo, se identificaron tres causas que influyen en la transformación de la vivienda tradicional, sugiriendo que es “generalizable” para la situación territorial de la vivienda raquireña. Primero, la construcción del espacio habitable responde actualmente a necesidades espaciales determinadas por la productividad, que dependen de los recursos inmediatos del territorio. El uso del barro, material autóctono con sus posibilidades y saberes constructivos, sigue respondiendo a los cambios en las nuevas dinámicas socio productivas. Segundo, se contextualiza en el periodo histórico del municipio donde se consolidaron los modos de vida campesinos en torno al trabajo con barro, conformando el paisaje del campo raquireño, y sirviendo como medio para la construcción del espacio habitable y productivo, reflejando el fenómeno descrito por Fals (1957) de una profunda conexión con la tierra. Tercero, se confirma el uso continuo del barro en las viviendas dentro del marco de la heterogeneidad de la vivienda rural como “un conjunto que se asume de la relación entre lo exterior y lo interior, el equilibrio morfológico, tecnológico y hasta la autonomía del campesino para su construcción” (Fonseca & Saldarriaga, 1980, p. 72).

La heterogeneidad del espacio social en la producción de la vivienda rural coincide con la visión de Lefebvre (2013), donde las características físicas de un lugar por sí solas no son suficientes para explicar la configuración del espacio social, ya que estas formas sociales tienden a ser flexibles, transformables y dinámicas con el tiempo, como se observa entre las décadas de 2012 y 2022. Además, la relación social expuesta por Santos (2000) aclara la comprensión de las formas constructivas a partir de las técnicas utilizadas, como la combinación de técnicas vista en el caso de la familia Rodríguez Vargas, quienes emplean los materiales disponibles para minimizar la inversión económica, configurando así su propio lenguaje arquitectónico que se adapta a los cambiantes modos de vida (Lefebvre, 2013).

Desde hace algunas décadas, en el contexto latinoamericano se observan diversos procesos que desestructuran los espacios rurales. La transformación de los patrones constructivos tradicionales ha dado paso a nuevas formas, funciones y técnicas arquitectónicas que desarticulan el paisaje territorial, evidenciando un progreso que no distingue entre lo urbano y lo rural (Grijalva et al., 2020, p. 140). Según Ramos (1998), esta transformación del territorio rural en una era globalizada parece inevitable, y la producción del espacio resulta de la interacción entre los actores sociales que influyen en él.

Finalmente, el cambio en el mercado inmobiliario, junto con la disponibilidad de materiales que permiten una construcción rápida y eficiente, se convierten en una alternativa accesible que permite a los habitantes idealizar sus viviendas no tanto para destacar, sino para adaptarse a una nueva realidad rural. La segregación de espacios según su función marca el inicio del proceso de transición hacia una urbanización inevitable del entorno rural, como señaló Lefebvre (1983), promoviendo la homogeneización y eliminando la diversidad y especialización que antes caracterizaban el paisaje.

5. Conclusiones

Ráquira, por tradición una tierra altamente productiva, se ha dado a conocer gracias a la valoración del trabajo artesanal, fenómeno que ha derivado en un creciente mercado inmobiliario y conductas especulativas de la tierra. Según Santos (1996) “La búsqueda de explicación de las transformaciones, supone la comprensión de los grandes grupos de variables que componen el territorio” (p. 48). Sin embargo, es evidente que la búsqueda ha sido meramente económica. Ello denota en las transformaciones sociales, culturales y productivas del campo, que ya no se relacionan en equilibrio o dependen entre sí.

Se concluye que la influencia externa, ha contribuido a la precarización de las actividades rurales y a la desterritorialización del campesino, quien se enfrenta a una condición de proletario, limitando cada vez más las posibilidades y capacidad de participación en los procesos de transformación de su propio territorio (Martínez Godoy, 2020, p. 218). Lo anterior, interviene en las transformaciones del espacio físico haciendo evidente la heterogeneidad arquitectónica. El legado patrimonial construido a través del espacio social y los modos de vida pierde su lenguaje simbólico y gana una valoración altamente económica. Sin embargo, es necesario entender que la ruralidad no está bajo una premisa radical de conservación y aislamiento total, su transformación debe darse desde la interacción de los sistemas sociales, productivos, técnicos y culturales en la que predomine el respeto al pasado y la estabilidad del futuro (Monteros Cueva, 2017, p. 91). Las transformaciones y adaptaciones de la vivienda pueden mediar entre los valores socioculturales y las demandas espaciales que las dinámicas económicas acentúan. Esto conlleva a dos momentos: el primero es la necesaria experimentación entre los materiales y las técnicas ancestrales y modernas, que le dan la posibilidad a una ruralidad propia. La segunda, consolida un espacio social que intercede entre el lugar y las nuevas productividades, permitiendo diferentes grados de relación en la interacción hombre-tierra.

Así, se confirma la hipótesis de que la modernización urbana impacta la arquitectura rural, industrializando las actividades tradicionales de los habitantes de estos territorios. La permanencia de lo rural, a pesar de las tendencias económicas efímeras, se debe a la capacidad de la productividad y la vivienda para adaptarse a la contingencia e incertidumbre de un espacio-tiempo globalizado, con fuertes impactos microlocales, como en este caso. Sin lugar a duda, es importante considerar más áreas de estudio para identificar si este patrón es generalizable, aunque los estudios de referencia en Latinoamérica ya lo han confirmado. Esto abre un escenario para investigaciones futuras en diferentes contextos colombianos.

En el marco de los retos que enfrenta la preservación del patrimonio rural en Ráquira, se sugiere la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación que aborden de manera integral la coexistencia entre el desarrollo económico y la conservación de las tradiciones culturales y arquitectónicas de la región. Es imperativo explorar modelos de desarrollo territorial que promuevan la adaptación sostenible de las edificaciones rurales, combinando técnicas constructivas tradicionales con innovaciones contemporáneas, siempre bajo una perspectiva que valore y respete la identidad local. Asimismo, resulta crucial investigar el impacto de la especulación inmobiliaria en la configuración social y espacial de las comunidades rurales, para desarrollar estrategias de ordenamiento territorial que favorezcan la inclusión de los actores locales y su participación en la transformación del entorno. Por último, se propone como una vía fundamental la implementación de proyectos de conservación participativa, que involucren a la comunidad en los procesos de intervención patrimonial, buscando un equilibrio entre la preservación del legado histórico y la adaptación a las nuevas dinámicas económicas y sociales que afectan el territorio.

6. Agradecimientos

Agradecimientos a la Universidad de La Salle y a mi tutor, Daniel Unigarro, por proporcionar espacios de conocimiento que dieron lugar a este artículo, derivado de la investigación “Transformaciones de la vivienda rural en la vereda Candelaria Oriente de Ráquira – Boyacá”, en el marco de la Maestría en Planificación y Gestión del Territorio (2019-2022).

7. Glosario

Caña brava: Planta gramínea de tallos robustos y resistentes, utilizada en la construcción tradicional para crear muros decorativos y como soporte en techados, donde sostiene las tejas.

Centro poblado: Área geográfica donde se concentra una población, caracterizada por un conjunto de viviendas y servicios básicos. Se clasifica como tal en el marco del ordenamiento territorial y es fundamental para el desarrollo social y económico de la región.

Colonos criollos: Población local que adquirió derechos de propiedad sobre la tierra mediante su trabajo y actividades agrícolas, contribuyendo al desarrollo del entorno rural.

Departamento: División administrativa en Colombia que agrupa varios municipios, funcionando como una entidad territorial con autonomía en ciertos aspectos.

Municipio: Entidad administrativa básica en Colombia que comprende un conjunto de veredas y áreas urbanas, con un gobierno local encargado de gestionar servicios y recursos.

Vereda: Unidad administrativa rural en Colombia que equivale a un distrito o aldea, formando parte de un municipio.

Vía veredal: Camino o carretera, generalmente sin pavimentar, que conecta áreas rurales y veredas.

8. Referencias

Abreu, J. L. (2014). El método de la investigación Research Method. Daena: International Journal of Good Conscience, 9(3), 195-204.

Aguilar, A. C. Q., & Jurado, G. S. B. (2006). Conspirando con los artesanos: Crítica y propuesta al diseño en la artesanía. Pontificia Universidad Javeriana.

Fals Borda, O. (1957). El hombre y la tierra en Boyacá. Ediciones Documentos Colombianos.

Fonseca, M., & Saldarriaga, R. (1980). La arquitectura de la vivienda rural en Colombia. PROA.

González Pérez, U. (2005). El modo de vida en la comunidad y la conducta cotidiana de las personas. Revista Cubana de Medicina General Integral, 21(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662005000200013

Grijalva, M. S., Salazar, M. S., & Godoy, D. M. (2020). Transformaciones de los patrones de la vivienda rural y su impacto en el territorio: El caso de Ambato, Ecuador. Eutopía: Revista de Desarrollo Económico Territorial, (18), 139-154. https://doi.org/10.17141/eutopia.18.2020.4761

Jiménez, V., & Campesino, A. (2018). Deslocalización de lo urbano e impacto en el mundo rural. Cuadernos Geográficos, 57(3), 243-266. https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v57i3.6239

Lefebvre, H. (1983). La presencia y la ausencia: Contribución a la teoría de las representaciones. Fondo de Cultura Económica.

Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Capitán Swing.

Martínez Godoy, D. (2020). ¿La desterritorialización, una noción para explicar el mundo rural contemporáneo? Una lectura desde los Andes ecuatorianos. Economía, Sociedad y Territorio, 62, 215-240. https://doi.org/10.22136/est20201491

Ministerio de Cultura de Colombia (2014). Ráquira, de la olla a la casa. En Los cuadernos del barro.

Monteros Cueva, K. (2017). El patrimonio vernáculo edificado en poblaciones rurales con ascendencia indígena: La parroquia de Chuquiribamba, Loja, Ecuador. Apuntes: Revista de Estudios Sobre Patrimonio Cultural, 29(1). https://doi.org/10.11144/Javeriana.apc29-1.cper

Newman, G. D. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Laurus, 12(Ext), 180-205. https://www.redalyc.org/pdf/761/76109911.pdf

Ramos, J. (1998). [Reseña del libro Local y global: La gestión de las ciudades en la era de la información, de J. Borja y M. Castells]. EURE (Santiago), 24(73). Recuperado de http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71611998007300008

Rolón, G. (2014). Patrones arquitectónicos, clusters constructivos homogéneos y variabilidad en el estudio de edificios históricos: Aspectos técnico-formales de la vivienda rural en la provincia de La Rioja (Argentina) durante el período republicano. Arqueología de La Arquitectura, 11, 1-24. https://doi.org/10.3989/arq.arqt.2014.013

Santos, M. (1996). Metamorfosis del espacio habitado. Oikos-Tau.

Santos, M. (2000). La naturaleza del espacio. Ariel.

Sánchez, G., Afanador, C., & Castillo, W. (2016). Caracterización y tipificación de la vivienda rural en la cuenca media del río Guáitara, Nariño. Apuntes, 29(1), 60-77. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.apu29-1.ctvr

Sánchez Gama, C. E. (2007). La arquitectura de tierra en Colombia, procesos y culturas constructivas. Apuntes: Revista de Estudios sobre Patrimonio Cultural, 20(2), 242-255. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/view/8980/7279

Valdoski Ribeiro, F. (2014, 1 de octubre). Aproximaciones al concepto de la producción del espacio a partir de los contenidos lefebvrianos. Alba Sud. https://www.albasud.org/noticia/es/639/aproximaciones-al-concepto-de-laproducci-n-del-espacio-a-partir-de-los-contenidos-lefebvrianos

Valenzuela, G. A. (2018). La ciudad y el territorio: Aportes desde la planificación urbana. Veredas, 1(1), 25-37. https://veredasojs.xoc.uam.mx/index.php/veredas/article/view/84