DOI:

Longitudinal historical transformation of housing in the southern Isthmus of Tehuantepec through cultural encounters

Octavio López-Martíneza, Eugenia María Azevedo-Salomãob

aUniversidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: E-mail, ORCID, Google Scholar.

bUniversidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: E-mail, ORCID, Google Scholar, Web.

Recibido: 19 de julio del 2024 | Aceptado: 19 de noviembre del 2024 | Publicado: 30 de noviembre de 2024

Resumen

La transformación de la vivienda tradicional es impulsada tanto por fenómenos propios de las comunidades como por factores externos en distintas escalas. De este modo, los encuentros entre culturas, así como las reconfiguraciones sociales y ecológicas que estos generan, transforman el espacio habitable. Entre el tránsito de bienes, el establecimiento permanente y las ocupaciones de dominio, la región del Istmo de Tehuantepec ha sido un escenario de encuentros. El objetivo de este trabajo es analizar cómo los encuentros y coexistencias históricas de distintos grupos culturales incidieron en el devenir y la reconfiguración de los tipos de vivienda que han existido en la región. Geográficamente, la síntesis se centra en la región baja del Istmo Oaxaqueño, México. Temporalmente, se identifican cuatro momentos clave de análisis: el arribo del grupo huave, el descenso zapoteco, el virreinato y el Istmo en el contexto global. La investigación se fundamenta en la revisión sistemática de documentos bibliográficos, cartográficos y fotográficos, a partir de los cuales se entrelazan los encuentros entre culturas, cambios socio-territoriales y transformaciones en la vivienda. Se identificó una sucesión de seis tipos de viviendas en relación con el encuentro de culturas. Se concluye con una reflexión sobre la relevancia del estudio longitudinal de la transformación de la vivienda tradicional, enfatizando el impacto de los encuentros culturales en las formas de vida y en la cultura constructiva.

Palabras clave: arquitectura tradicional, vivienda binnizá, vivienda huave.

Abstract

The transformation of traditional housing is driven both by phenomena specific to the communities and by external factors on different scales. In this way, encounters between cultures, as well as the social and ecological reconfigurations they generate, transform the habitable space. Amid the transit of goods, permanent settlements, and territorial occupations, the Isthmus of Tehuantepec region has been a recurring setting for such encounters. The objective of this work is to analyze how historical encounters and coexistence of different cultural groups influenced the evolution and reconfiguration of housing types in the region. Geographically, the synthesis focuses on the lowlands of the Oaxacan Isthmus, Mexico. Temporally, four key moments of analysis are identified: the arrival of the Huave group, the Zapotec descent, the Viceroyalty, and the Isthmus in the global context. The research is based on a systematic review of bibliographic, cartographic, and photographic documents, through which cultural encounters, socio-territorial changes, and housing transformations are interwoven. A succession of six housing types related to cultural encounters was identified. Finally, the work concludes with a reflection on the relevance of longitudinal studies on the transformation of traditional housing, emphasizing the impact of cultural encounters on lifestyles and construction culture.

Keywords: vernacular architecture, binnizá housing, huave housing.

1. Introducción

A diferencia de la arquitectura monumental, la arquitectura doméstica es el escenario de la vida cotidiana. Por lo tanto, abordar la historia de este tipo de edificaciones contribuye a la reconstrucción de las formas de vida de la mayor parte de la población en un determinado momento histórico.

La investigación académica del fenómeno de estudio que envuelve estas edificaciones ha sido abordada a través de los conceptos “vivienda tradicional” o “vivienda vernácula” [1] y la historia de su estudio es breve en comparación con la de la arquitectura monumental [2]. Sin embargo, en las últimas décadas se ha generado conocimiento significativo sobre el tema. Más allá de las descripciones de los sistemas y procedimientos constructivos, la vivienda tradicional, ha sido problematizada desde enfoques antropológicos (Azevedo Salomao & Torres Garibay, 2016; Ettinger, 2010), sociológicos (Boils, 2010; Fuentes Ibarra, 2014) y ambientales (Dipasquale et al., 2014; Hastings García & Guerrero Baca, 2020), por mencionar algunos. Desde una perspectiva histórica, los estudios arqueológicos han contribuido a complejizar el tema, colocando a las sociedades humanas como objeto de estudio (Halperin & Schwartz, 2017), a pesar de ello, no se ha profundizado en los procesos longitudinales de transformación.

El estado del arte sobre el tema proporciona elementos para entender que este tipo de construcciones son dispositivos culturales dinámicos, de manera que tanto sus características como las relaciones entre los grupos humanos que las habitan y el territorio donde se ubican cambian con el tiempo. Sus manifestaciones físicas y las prácticas constructivas relacionadas pueden ser leídas e interpretadas. Por lo tanto, distintos acontecimientos, coyunturas y procesos de larga duración, tanto internos, propios de las comunidades, como externos, que ocurren en diversas escalas territoriales, influyen en su transformación.

Entre el tránsito de bienes, el establecimiento permanente y las ocupaciones de dominio, la región del Istmo de Tehuantepec ha sido un escenario de encuentros culturales. En este contexto, distintos tipos de viviendas han proliferado en diferentes épocas, creando una peculiar diversificación histórica que merece atención.

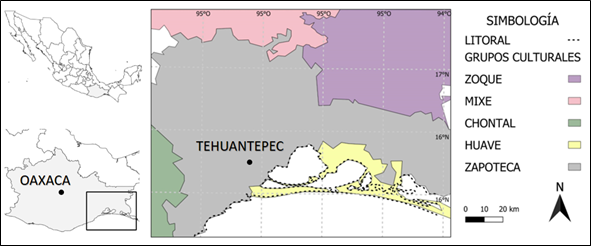

En el marco de una investigación doctoral que aborda la transformación de la vivienda tradicional en el Istmo tras los sismos de 2017, el presente documento tiene como objetivo analizar la transformación histórica de esta arquitectura. Se parte de la premisa de que tanto los desastres como los encuentros culturales incidieron en el devenir y reconfiguración de los distintos tipos de vivienda tradicional que han existido en la región. Geográficamente, el análisis se limita a la región baja del sur del Istmo de Tehuantepec. Temporalmente, se describen cuatro momentos de encuentros y transformaciones: el arribo del grupo huave, el descenso zapoteco, el virreinato y el Istmo en el contexto global (Figura 1).

Se plantea como hipótesis que la transformación de la vivienda por encuentros de culturas ocurrió en tres escenarios: 1) la tradición constructiva que acarreaba un grupo cultural al llegar al Istmo se adaptó a los ecosistemas regionales; 2) la tradición constructiva acarreada se hibridizó [3] con las prácticas preexistentes en la región; y 3) a la llegada de un nuevo grupo este adoptó la vivienda, así como la mano de obra y los conocimientos preexistentes.

Para abordar el objetivo planteado, se realizó una revisión sistemática de documentos históricos, en los cuales se rastrearon descripciones de la vivienda de la región. Los archivos gráficos consultados se obtuvieron en la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Fototeca Nacional INAH), la Library of Congress (E.E.U.U.), la colección de mapas David Rumsey y la mapoteca Manuel Orozco y Berra [4]. La descripción del primer y segundo momento de encuentros y transformaciones se basa en documentos arqueológicos, por razones obvias. Con respecto al periodo del virreinato, se encontraron las primeras descripciones históricas de la vivienda, lo cual fue complementado con estudios recientes.

La última etapa de transformación abarca el periodo de 1820 a 1950. Aunque durante este tiempo ocurrieron múltiples sucesos históricos y políticos de gran trascendencia a nivel nacional, el análisis se limita al encuentro global que atravesó la región del Istmo por un breve periodo de tiempo. En general, en algunos casos fue necesario hacer comparaciones anacrónicas.

2. Rastros de la vivienda de los primeros habitantes

De norte a sur en el continente americano, el Istmo de Tehuantepec es el primer estrecho geográfico entre los dos océanos. Esto provocó que el tránsito en la región iniciara desde que el continente fue poblado por primera vez. Las ocupaciones permanentes en las zonas bajas del sur del Istmo fueron realizadas por grupos arcaicos, alrededor del año 6000 a.C. Durante el periodo preclásico temprano y medio (1500 a.C. – 400 a.C.) se establecieron pequeñas aldeas de grupos mixes-zoques a lo largo del Río de los Perros (Vázquez Campa & Winter, 2009).

Con base en la información disponible, no es posible establecer el tipo de vivienda habitada en la región durante ese periodo, ya que los escasos registros arqueológicos solo revelan restos de cimentaciones y de partes bajas de los muros (Reyes González & Winter, 2010). Sin embargo, tampoco se puede descartar que las viviendas del Istmo Sur compartieran algunas características con las de regiones cercanas en la misma temporalidad, como las habitadas en los Valles Centrales de Oaxaca y en el Istmo norte, por las poblaciones predecesoras de las culturas zapoteca y olmeca, respectivamente.

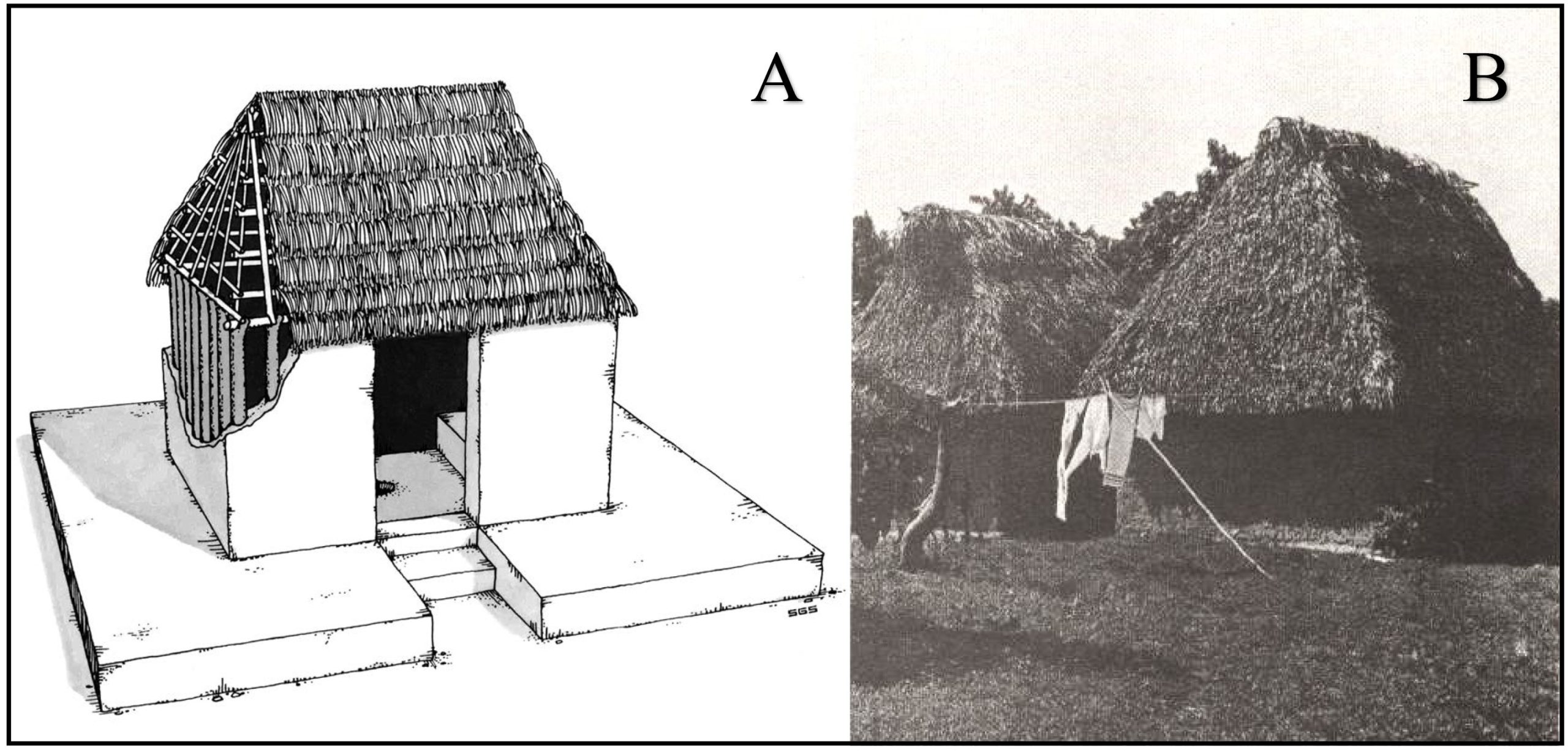

De acuerdo a Flannery y Marcus (2015), las viviendas del formativo temprano en los valles de Oaxaca consistían en una sola habitación con muros hechos de troncos de pino verticales, recubiertos con tierra, y techos de madera y paja (ver Figura 2), sobre una plataforma rectangular baja hecha de roca triturada, arcilla, cal y arena. Ambas partes eran encaladas. Por su parte, en el formativo temprano de la región Olmeca, las viviendas tenían un aspecto similar, pero se empleaban distintos materiales.

Cyphers (2016), señala que en las áreas rurales de la región olmeca, la vivienda consistía principalmente en “construcciones relativamente pequeñas, con un área entre 16 y 48 m2, en relativa proximidad unas con otras” (p.73), con pisos apisonados, paredes de tierra y cubiertas de palma. Debido a la similitud ecológica, las viviendas de las zonas bajas del Istmo Sur pudieron compartir características con las del Istmo norte, particularmente en el uso de palma y poca madera en los muros, debido a la escasez de árboles coníferos en ambas regiones. Es importante enfatizar que lo anterior no es evidencia para definir la materialidad de la vivienda del Istmo Sur; sin embargo, es una hipótesis que merece ser profundizada, sobre todo si se considera que los habitantes de esta región participaron en el estilo cerámico del horizonte Olmeca del preclásico temprano (Reyes González & Winter, 2010).

3. El arribo del grupo huave

Para el Preclásico tardío (400 a.C. – 300) ya se distinguían los grupos zoques de los mixes en sus propias regiones, posiblemente coexistiendo en un sistema socioeconómico que integraba a los chontales. Sin embargo, se estima que en la planicie costera hubo un abandono de estos grupos durante el periodo Clásico (300-900), posiblemente debido a incursiones de grupos procedentes de Tabasco y Chiapas, que ocasionaron repliegues de esta población hacia las montañas de Oaxaca (Vázquez Campa & Winter, 2009)—donde se encuentran hasta la actualidad—. Alrededor del año 1200 el grupo huave arribó a la región y se integró en este contexto multiétnico, desplazándose por una franja costera y en la ribera del Río de Perros posiblemente intercambiando bienes de las lagunas por maíz y otros productos (Castaneira-Yee Ben, 2008). La presencia huave se extendió hasta Jalapa del Marqués, aunque existe un debate sobre la temporalidad, es decir, si ésta fue permanente o estacional.

Sobre la vivienda de los huaves, no se identifican descripciones tempranas que permitan trazar la transformación longitudinal; sin embargo, la región lagunar presentó un aislamiento cultural, sobre todo a partir de la llegada de los zapotecos, lo cual abre la posibilidad de que la vivienda tuvo pocas transformaciones históricas. Si bien tal hipótesis amerita una revisión más profunda, se ha argumentado que gran parte de la cultura de este grupo étnico precede su llegada al Istmo.

Castaneira-Yee Ben (2008), en la línea teórica de la ecología cultural, propone que la especialización del grupo huave para habitar y extraer recursos de los humedales se desarrolló antes de su llegada y ocupación en el Istmo Sur. En este sentido, también es posible que parte de su cultura constructiva haya sido acarreada a la región. No obstante, si la ocupación en Jalapa del Marqués por este grupo étnico fue permanente, tuvieron que utilizar distintos tipos de vivienda que respondieran a los diferentes ecosistemas.

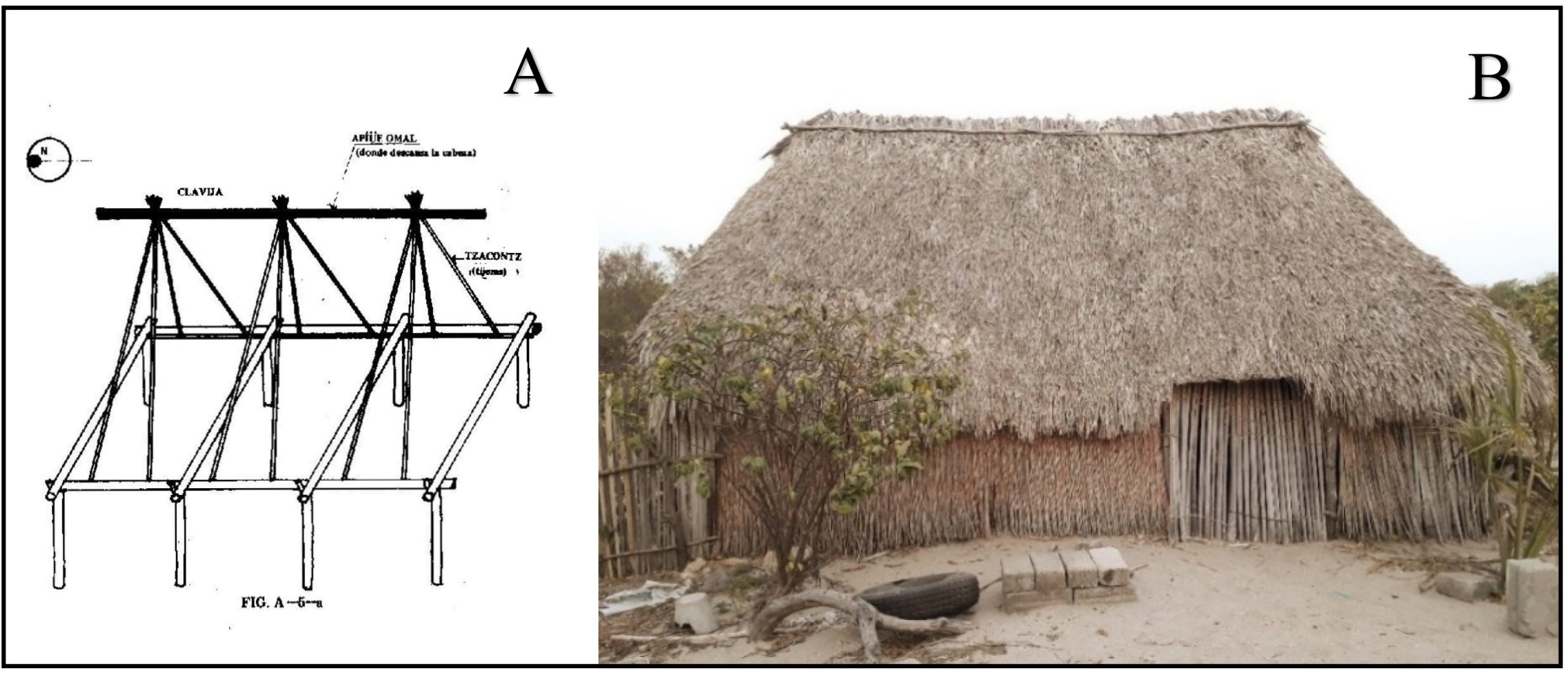

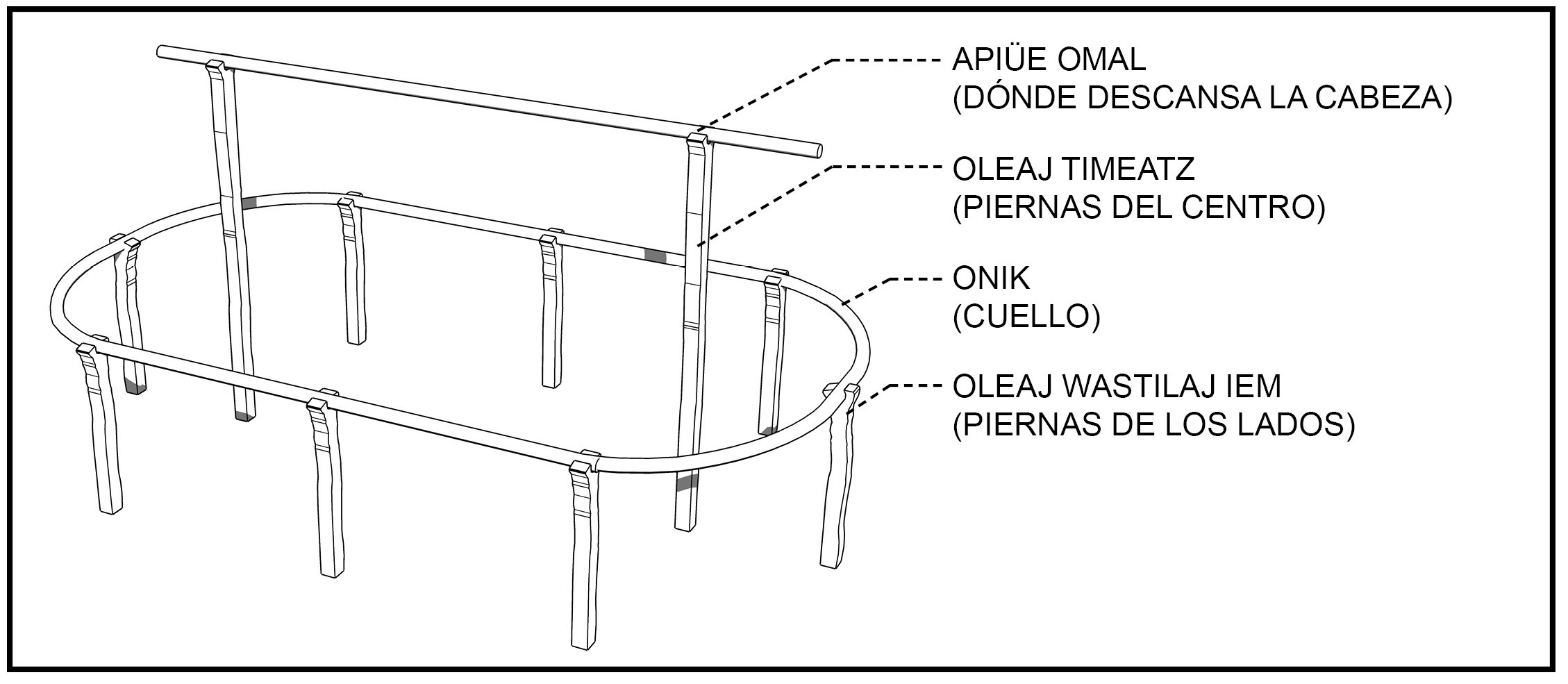

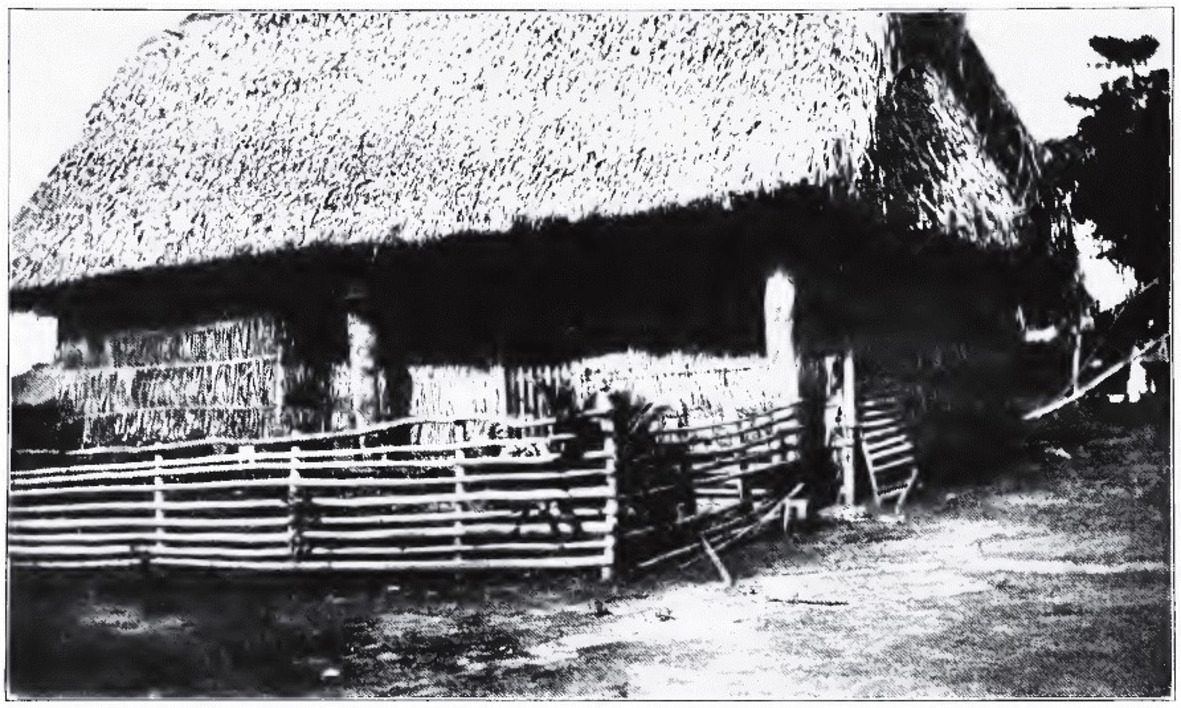

Durante la década de 1980, Daniel Zizumbo y Patricia Colunga, desde un amplio estudio de la ecología humana del grupo huave, elaboraron una descripción de dos tipos de vivienda tradicional, la casa de tijeras (tzacontz iem) y la casa de postes (la oleaj timeatz iem). Se deduce que la vivienda de tijeras (Figura 3) es la más antigua, ya que se trata de un sistema constructivo que requiere madera de menores dimensiones y menor equipo para su labranza. Es posible que el aspecto exterior de la vivienda de los primeros habitantes huaves haya sido similar al de las casas de tijeras que persisten hasta la actualidad (Herrera Castro & Hernández Spinola, 2017), dado que las localidades en donde las barras separan las lagunas del mar carecen de tierra arcillosa y, por lo tanto, su envolvente es a base de palma o carrizo.

Por su parte, la vivienda de postes (Figura 4), debió desarrollarse después, ya sea adoptando características de la vivienda de la planicie no lagunar del Istmo o, si la hipótesis de la ocupación permanente de Jalapa del Marqués es verdadera, podría tratarse de un vestigio de un procedimiento constructivo elaborado en aquella región.

4. El descenso zapoteco

Para dar soporte a los escenarios hipotéticos propuestos para la transformación de la vivienda, es importante señalar que las ocupaciones territoriales de los distintos grupos étnicos acontecieron en periodos prolongados, de manera sucesiva. En este sentido, alrededor del año 1370 un grupo zapoteco proveniente de Zaachila, en los Valles Centrales de Oaxaca, inicia su establecimiento en las mejores tierras del Istmo sur, desplazando militarmente a sus antecesores. Oudijk (2000) indica un periodo de ochenta años en el descenso de la ocupación zapoteca, ya que las serranías bajas del Istmo sur, como son Guevea de Humboldt y Jalapa del Marqués, fueron ocupadas hacia el 1370 d.C., a diferencia de la planicie, como es la región de Huilotepec, que fue ocupada hasta el 1450 d.C. Castaneira (2008), retoma lo anterior y sugiere que esta ocupación partió de los Valles Centrales en la siguiente sucesión: Zaachila – Guevea – Jalapa – Guiengola – Tehuantepec – Huilotepec – El océano. De tal modo, las ocupaciones y expansiones territoriales en el Istmo Sur, se llevaron a cabo en un periodo que abarcó varias generaciones humanas y por lo tanto la tradición constructiva zapoteca pudo haber integrado prácticas existentes en la región (Figura 5).

Los detalles sobre la expansión del territorio zapoteco y el desplazamiento de otros grupos étnicos (huaves, mixes y chontales) han sido descritos y discutidos principalmente al referirse al linaje de las élites y las batallas[5]. Sobre el día a día de los pueblos y las particularidades de sus viviendas se sabe muy poco. No obstante, hay dos puntos importantes a considerar en los escritos: por un lado, estos indican que durante este periodo se desarrolló la arquitectura monumental zapoteca en la región, a diferencia de las ocupaciones previas de grupos étnicos periféricos. El ejemplo más claro es la construcción de la ciudad-fortaleza Guiengola, que alcanzó una extensión de 300 ha. y donde se recrearon técnicas constructivas empleadas en los Valles Centrales (P. Ramón Celis et al., 2023).

Lo anterior coincide con la continuidad de la tradición constructiva expuesta por Zeitlin (1994), quien identificó templos de adobe de dos cuartos, primeramente vistos en Monte Albán II, en el sitio del Panteón Antiguo, correspondiente a la ciudad prehispánica de Tehuantepec. La construcción de ciudades que repiten patrones de los Valles Centrales, donde los zapotecas habían habitado por tres mil años, hacen suponer que la distinción de la población rural y urbana se repitió en el Istmo. Sin embargo, la información disponible no permite identificar el patrón constructivo de las zonas rurales, como se ha hecho en estudios recientes para la vivienda urbana.

De acuerdo con Ramón Celis (2024), recreando lo visto en los Valles Centrales, la organización socio-espacial en las ciudades del Istmo, fuera del núcleo de las élites, se basaba en hogares o Yoho, los cuales eran constituidos por patios rodeados de habitaciones. Entre las técnicas constructivas reproducidas se encuentran la construcción de terrazas, la construcción de muros y zócalos (sobrecimientos) de piedra, así como la utilización del adobe (G. Ramón Celis, 2024).

Así como los trabajos arqueológicos citados muestran que la tradición constructiva fue acarreada, también indican que las practicas fueron adecuadas al contexto local. Por ejemplo, la arquitectura de Guiengola se construyó con piedra caliza extraída de la misma montaña donde se ubica, la cual era cortada en sillares de 20 cm de ancho por un largo que variaba entre los 20 y 60 cm, y se unían con morteros de cal y barro. Los muros tenían un espesor aproximado de 45 cm, recubiertos con piedra tallada por ambos lados, en muchos casos completamente de piedra y en algunos posiblemente alternando una base de piedra con muros de adobe (Ramón Celis, 2024). Lo anterior se distingue con lo acontecido en los Valles Centrales, donde “las casas y construcciones se construyeron utilizando bloques de arenisca como cimientos, que soportarían los muros de adobe. En cambio, en Guiengola, la piedra caliza, que también abunda en la montaña, se formaba en bloques, permitiendo la construcción no sólo de los cimientos sino también de todo el muro de piedra” (G. Ramón Celis, 2024, p. 354, traducción propia).

5. El virreinato

Durante la conquista realizada por los europeos, la región mantuvo un relativo estado de paz. Con la caída de Tenochtitlan, los zapotecos del Istmo se subordinaron sin necesidad de enfrentamientos. Esto permitió que, durante la etapa de conquista y el establecimiento del virreinato, se mantuviera y fortaleciera la estructura de dominación preexistente, en la cual los zapotecos mantenían el control sobre los otros grupos étnicos (Reina, 2013). Sin embargo, los modos de vida prehispánicos sufrieron un rompimiento debido a los cambios en las actividades productivas [6].

Pocos años antes del establecimiento del virreinato, en 1529 se le otorgó a Hernán Cortés el título de “marqués del Valle de Oaxaca”, lo que le dio el control de grandes extensiones de tierra que él mismo eligió. Dentro del marquesado, se incluyó el Istmo Sur de Tehuantepec, donde se estableció y extendió una industria ganadera. A pesar de que el título le fue retirado a su descendencia, por la corona en 1562, esto no detuvo el crecimiento de las haciendas y rancherías (Barrett, 1970). De tal manera, estas empresas, principalmente ganaderas, alcanzaron sus mejores años en la primera mitad del siglo XVII, mientras la población indígena se reducía drásticamente (Zeitlin, 1989).

Otras actividades económicas se desarrollaron en sub regiones: extracción de sal, producción de añil, extracción de maderas, cultivo de achiote, cría de caballos finos, curtiduría de cueros y cultivo de la grana cochinilla (Machuca, 2009). El repartimiento de mercancías funcionó como herramienta de control económico, a través del cual los funcionarios de las provincias repartían a la población materia prima o dinero como adelanto para la compra o intercambio de un determinado producto (Machuca, 2008). Dado que el repartidor establecía los precios y los pobladores no tenían la libertad de declinar su participación, este mecanismo apoyó la creación de élites locales y limitó la prosperidad económica del pueblo.

En términos habitacionales, algunos documentos dan indicios para reconstruir la vivienda y formas de vida de la época. El censo realizado por Baltasar de San Miguel, a mediados del siglo XVI (Paso y Troncoso 1905 en Zeitlin, 1994) proporcionó un primer recuento exacto de la población nativa para el Istmo y el número de viviendas. De acuerdo con este censo, la población en el Istmo sur habitaba dos tipos de viviendas: aquellas de las aldeas rurales, que albergaba a seis personas en promedio, y las de Tehuantepec, el centro urbano más importante del momento, donde vivían 15 personas en promedio.

La primera descripción escrita de la vivienda en la región aparece en la “Relación geográfica de Teguantepec”, redactada en 1580, por Juan Torres de Laguna, alcalde mayor de Tehuantepec y quien expuso lo siguiente: “[…] las casas de esta v[ill]a de Tequantepec y sus provi[nci]as son todas de adobe y cubiertas de paja […] no hay fortalezas ni casas de piedra” (Acuña, 1985, p. 120). En esta breve descripción encontramos una imagen uniforme de las viviendas, pero en términos técnicos es imprecisa.

Se interpreta que cuando Torres de Laguna mencionó adobe, hace referencia a la construcción que utiliza tierra como material, incluyendo tanto a bloques de tierra cruda, como entramados de madera recubiertos de tierra, tecnologías que actualmente se distinguen como adobe y bajareque, respectivamente. Además, se omiten particularidades en las subregiones, considerando que si los límites de la provincia de Tehuantepec alcanzaban el pueblo de Tequecistlan (Magdalena Tequicistlán) al poniente y el pueblo de Tlapanatepec (San Pedro Tapanatepec) al oriente, el área incluía diferentes ecosistemas que debieron dar lugar a distintos tipos de vivienda. Como se ha mencionado, se estima que en la planicie el grueso de la población utilizaba muros de bajareque, y de palma en la zona lagunar. De manera similar, es probable que las cubiertas de paja mencionadas hagan referencia a cubiertas de palma (Figura 6).

Por otro lado, en la descripción del templo de Tequisistlán y el monasterio de Tehuantepec, del mismo documento, se mencionan cubiertas de teja y el uso de ladrillo en bóvedas y muros, respectivamente. Esto indica la introducción de tecnologías constructivas que no habían sido producidas ni utilizadas previamente en la región. Con estas mismas técnicas, se construyeron los templos para el resto de las localidades de la época, generalmente presentando una correlación entre las dimensiones de la iglesia y la población correspondiente. De tal manera, surgió la necesidad de oficiales relacionados (ladrilleros, albañiles, carpinteros) a lo largo del territorio.

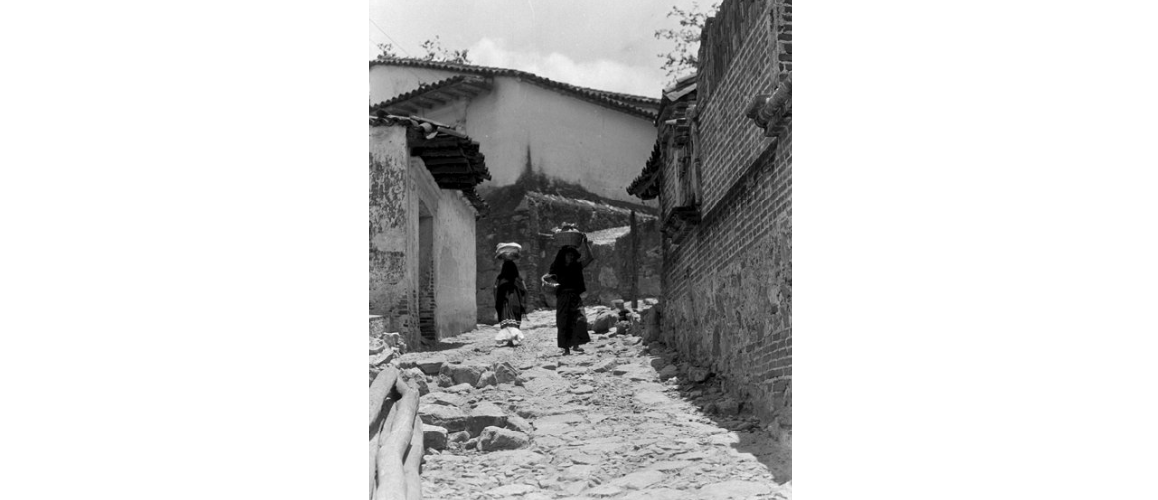

El ladrillo y la teja fueron parte de una lenta transición tecnológica entre las élites, pero no llegaron a permear el grueso de la población. En Tehuantepec se construyeron nuevas casas de adobe con refuerzos y cimentación de ladrillo y piedra; muros alineados a las calles, alrededor de los templos, al estilo europeo (Figura 7). El pueblo indígena mantuvo las viviendas con cubiertas de palma, sin embargo, los asentamientos dispersos característicos del periodo prehispánico, se convirtieron en comunidades nucleares que respondieron a las políticas de congregación (Zeitlin, 2005).

En términos ecológicos, la integración de los materiales de barro cocido (teja y ladrillo) debió ser un problema menor, al menos en comparación con los periodos temporales posteriores. Si bien, la producción de estos materiales demanda grandes cantidades de recursos maderables, considerando el poco crecimiento poblacional y la baja transición tecnológica, el impacto en los bienes naturales debió ser irrelevante. Al término del virreinato la región del Istmo de Tehuantepec presentaba una densidad demográfica de tan sólo 2.6 habitantes por km2 y un crecimiento anual del 0.5% (Reina, 1999).

6. El Istmo en el contexto global

Con la independencia de México y el proyecto de nación para dinamizar los territorios despoblados, se implementaron reformas desamortizadoras y proyectos para la colonización de zonas con potencial agrícola. Lo anterior, aunado a la puesta en marcha de la construcción del ferrocarril, transformó la estructura social del Istmo de Tehuantepec durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX (Reina, 1999).

En el nuevo escenario de vida republicana, la inmigración jugó un papel importante sin reemplazar a los pobladores indígenas, quienes se convirtieron en la principal fuerza social y política (Reina, 2013). El crecimiento demográfico aumentó de manera considerable, así como la demanda de inmuebles, principalmente en los nuevos centros urbanos.

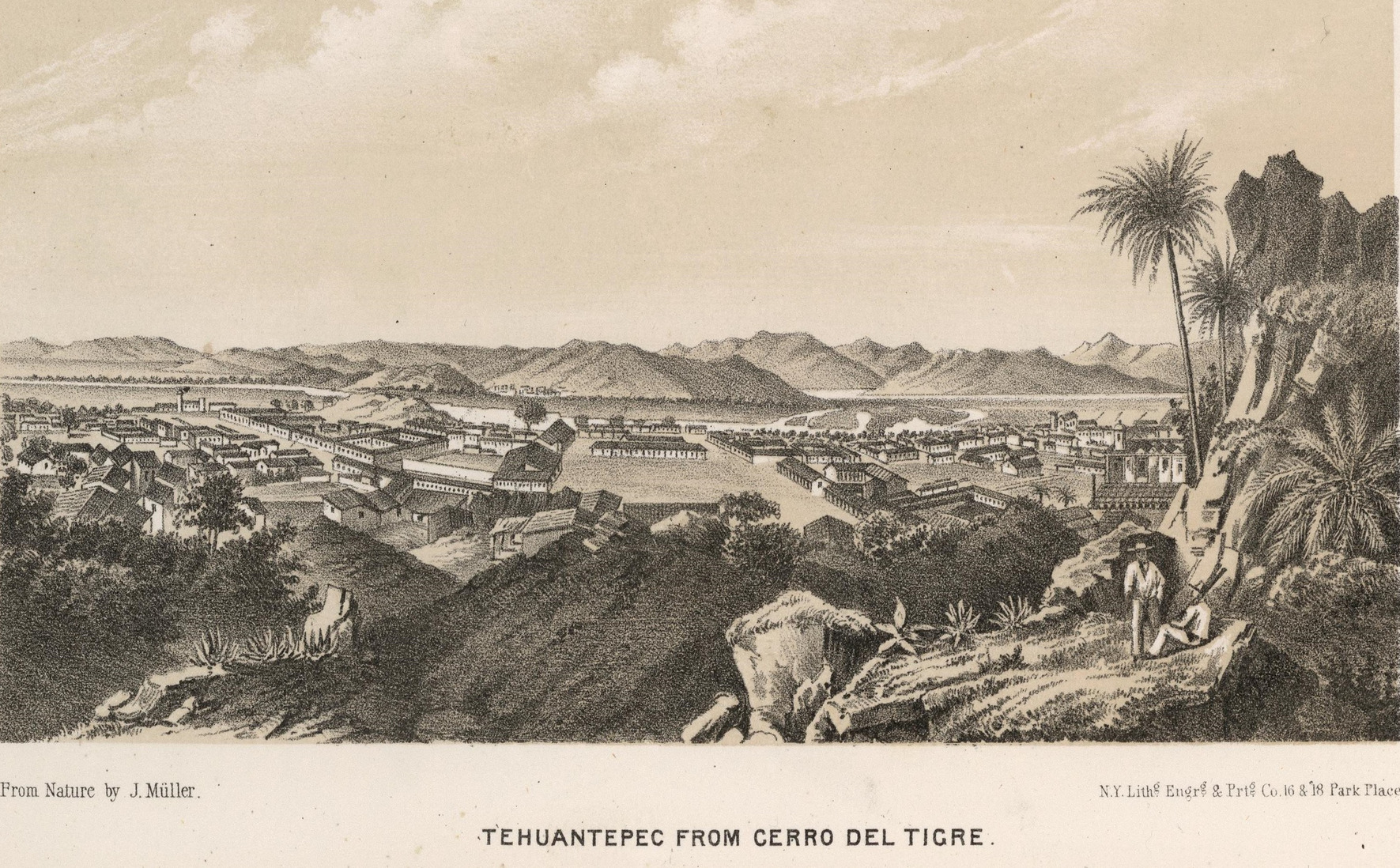

A lo largo de este periodo, la transformación de la vivienda aconteció en dos sentidos. Por un lado, se continuó con la tendencia de distinción entre vivienda urbana y vivienda rural. Por el otro, el tipo de vivienda se asoció a los grupos sociales. Para 1862, Hermesdorf describe lo siguiente sobre la villa de Tehuantepec:

“[…] El único edificio destacable es la catedral […]. Bajo el mismo techo de la iglesia está el convento de los franciscanos, […] y un edificio más pequeño está habitado por el cura. Con excepción de estos edificios y algunos más esparcidos por el pueblo, las casas son de adobe, con techos planos, y de un piso de altura; el interior está dispuesto con pavimentos de ladrillo y, a veces, amueblado con esteras. Los edificios de la clase baja están techados con hojas de palma y forman una sola pieza, sin ventana ni chimenea” (p. 544, traducción propia).

El autor mencionó la presencia de techos planos, mientras que una imagen litográfica de Tehuantepec, de la misma época, muestra el poblado por completo, con cubiertas inclinadas de teja (ver Figura 8). Es posible que el comentario hacía referencia a que no eran cubiertas con bóvedas o cúpulas. Por otro lado, también se pueden identificar en la descripción de Hermesdorf, al menos dos tipos de vivienda: 1) aquella con cubierta de teja y muros de adobe y 2) otra con cubierta de palma de una sola pieza. Dado que en la imagen no se perciben viviendas de palma, se supone que en Tehuantepec hubo una transición tecnológica adelantada de la vivienda de bajareque y palma a una de adobe, ladrillo y teja.

Posterior a la descripción de Hermesdorf, como parte del proyecto de modernización del Porfiriato, el gobierno mexicano conectó los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos con la construcción del “Ferrocarril Nacional de Tehuantepec”, de 1880 a 1899. No obstante, la obra no logró la calidad necesaria para satisfacer la demanda existente de tránsito, por lo que fue necesario una etapa final para mejorar las características de la ruta. Esto se llevó a cabo por una compañía extranjera de 1899 a 1913 [7]. Los trabajos ejecutados en esta última etapa incluyeron la construcción de ambos puertos, la renovación de vías férreas y el tendido del telégrafo. Evidentemente, los cambios sociales de esta gran obra — bonanza económica, migraciones y crecimiento poblacional (Reina, 2019)— implicaron el encuentro de la región con el resto del mundo.

Así como se complejizó la sociedad a finales del siglo XIX y principios del XX, la vivienda dejó de ser uniforme para diversificarse en tipologías asociadas a las clases sociales, una tendencia que se incrementó con el paso de los años. En 1922, Al-Shimas hizo una descripción detallada de las distintas tipologías en la villa de Tehuantepec, clasificadas por materiales y clase social. Sobre la vivienda de la clase alta o “acomodada”, como él la definió, indicó lo siguiente:

“[…] son comúnmente de un solo piso, sin pórticos en el exterior, y construidas a ras de la calle; la larga extensión de pared en blanco, interrumpida sólo por pequeñas ventanas enrejadas, produce un efecto contrario al agradable. Pero entra, y el sentimiento se disipa de inmediato; porque aquí cada casa está construida alrededor de un patio interior, sobre el cual se enfrentan los pórticos sostenidos por columnas macizas, un patio en muchos casos lleno de árboles que sombrean y hermosos arbustos florecientes de muchas clases.” (Al-Shimas, 1922, pp. 51-52, traducción propia) (Figura 9).

En la descripción de los materiales constructivos de este tipo de vivienda, el autor indicó que todas ellas contaban con ladrillo, aclarando que las más recientes eran completamente de este material, mientras que en las más antiguas eran mayoritariamente de adobe y el ladrillo solo se utilizaba como elemento protector en las primeras hiladas de los muros, cubriendo aproximadamente un metro de altura, así como en marcos de puertas y ventanas. Asimismo, señala que el deseo de habitar una vivienda de ladrillo era compartido por la población:

“Todos los indios tienen la ambición de convertirse en propietarios de una casa de ladrillo, y como el dinero no siempre está disponible al principio, la costumbre es construir poco a poco a medida que se gana el dinero. Siempre se construye primero el techo, y las paredes una a una según lo permitan las circunstancias. De esta manera, una casa puede tardar siete u ocho años en construirse, pero al final el propietario tiene una cómoda vivienda de ladrillo” (Al-Shimas, 1922, p. 52, traducción propia).

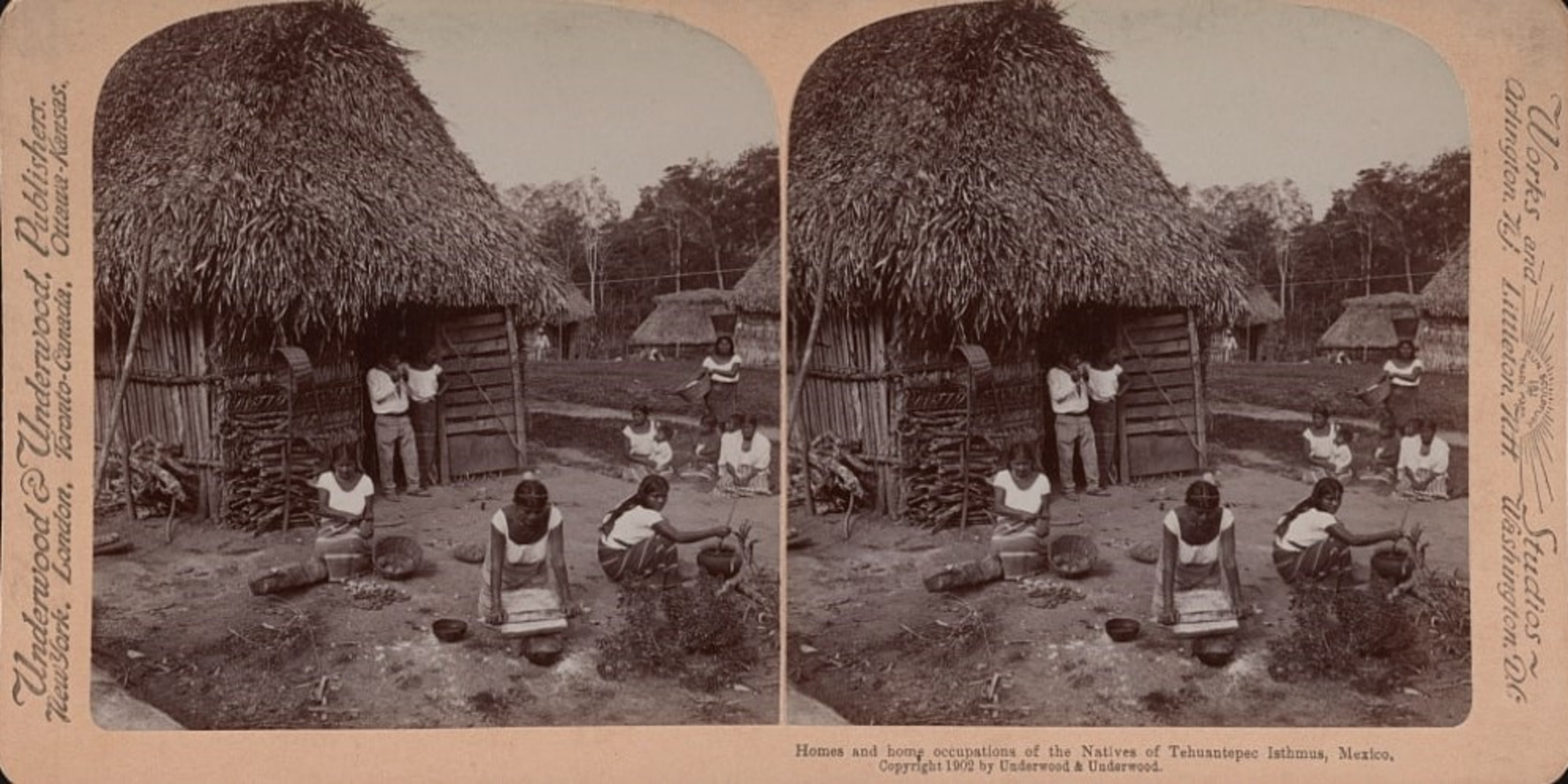

Sobre la vivienda de las clases sociales bajas, el autor hizo la siguiente descripción (Figura 10):

“[…] viven en chozas techadas con hojas de palma. Las paredes de algunas de estas chozas consisten simplemente en una estera hecha de caña silvestre; mientras que en las mejores las paredes de entramado revestido con arcilla roja. A veces, el pobre hombre levanta la estructura de su casita, clava tiras por fuera y por dentro de los postes, rellena el intervalo con pequeños fragmentos de roca y luego se revoca todo con arcilla. En cualquier caso, su morada es miserable; desprovistos de chimenea, ventana y piso […]” (Al-Shimas, 1922, p. 53, traducción propia).

Las descripciones de los tipos de viviendas son detalladas y esclarecen que, al momento de su redacción existían distintas tipologías de vivienda, de acuerdo con los materiales: adobe, ladrillo, bajareque y combinaciones de ladrillo y adobe. Por otro lado, el autor interpretó que existía una aspiración generalizada por la vivienda de ladrillo, describiendo que esté tipo de construcción se encontraba en auge, incluso se aventuró a predecir que la industria del barro cocido para la construcción sería dinámica en los años siguientes:

“Durante los años de la revolución hubo poca construcción y con el regreso de la paz la construcción será anormalmente activa durante algunos años. No solo habrá una gran demanda de ladrillo común y prensado, sino también de loseta y teja, siendo poco comunes en este tramo los pisos de madera y los techos de tejas. Habrá una gran oportunidad para el establecimiento de plantas ladrilleras extranjeras, para las cuales San Gerónimo e Ixtaltepec ofrecen las mejores ubicaciones; el primero por poseer las mejores instalaciones ferroviarias y el segundo por las excelentes arcillas ladrilleras de ese barrio” (Al-Shimas, 1922, p. 52, traducción propia).

La época de oro del Istmo de Tehuantepec fue breve. Entre la apertura del canal de Panamá en 1919, el cambio de régimen político y la privatización y acaparamiento de tierras, las primeras décadas postrevolucionarias representaron difíciles escenarios sociales y económicos (Acosta Márquez, 2007).

En términos generales, el desarrollo económico del Istmo de Tehuantepec en el siglo XX estuvo impulsado por la explotación y transformación de sus recursos naturales, como el petróleo, la madera, los productos agropecuarios y, más recientemente, el viento. Estos cambios económicos estuvieron acompañados de proyectos de colonización y una creciente movilidad demográfica, lo que afectó directamente la configuración de las viviendas.

Tras la crisis del ferrocarril transístmico, el transporte en la región fue revitalizado con la construcción de las carreteras Panamericana y Transístmica. No obstante, fue la industria petrolera la que impulsó el crecimiento económico de manera significativa. En esta ocasión, el desarrollo comenzó en el Istmo norte con la construcción de una refinería en Minatitlán en 1906, lo que provocó una fuerte migración desde el sur hacia el norte del Istmo. La empresa El Águila, y luego Petróleos Mexicanos, fueron el “motor fundamental del desarrollo y del poblamiento del Istmo mexicano hasta el último cuarto del siglo XX” (Léonard et al., 2009, p. 39).

La región oaxaqueña del Istmo quedó relegada del desarrollo nacional posrevolucionario hasta la década de los setenta del siglo XX, periodo en el que se construyó la refinería de Salina Cruz y se creó un programa de modernización agrícola que contempló la construcción de la presa Benito Juárez, en Jalapa del Márquez, y un distrito de riego.

A mediados del siglo XX, durante la crisis postrevolucionaria del Istmo Sur, el artista e investigador Miguel Covarrubias documentó, con precisión etnográfica, la vida cotidiana de los habitantes del Istmo. Este trabajo destaca por contener tanto descripciones escritas como gráficas. El investigador reconoció tres tipos de viviendas, de acuerdo con su disposición y materiales. Otra distinción valiosa que hace ese trabajo es la apreciación de las diferencias entre las viviendas que se encontraban en contextos urbanos, comparadas con otras dispuestas en contextos rurales.

Coincidiendo en algunos puntos con lo descrito previamente por Al-Shimas, Covarrubias expuso que el tipo de vivienda era un indicador de estatus o clase social de cada familia:

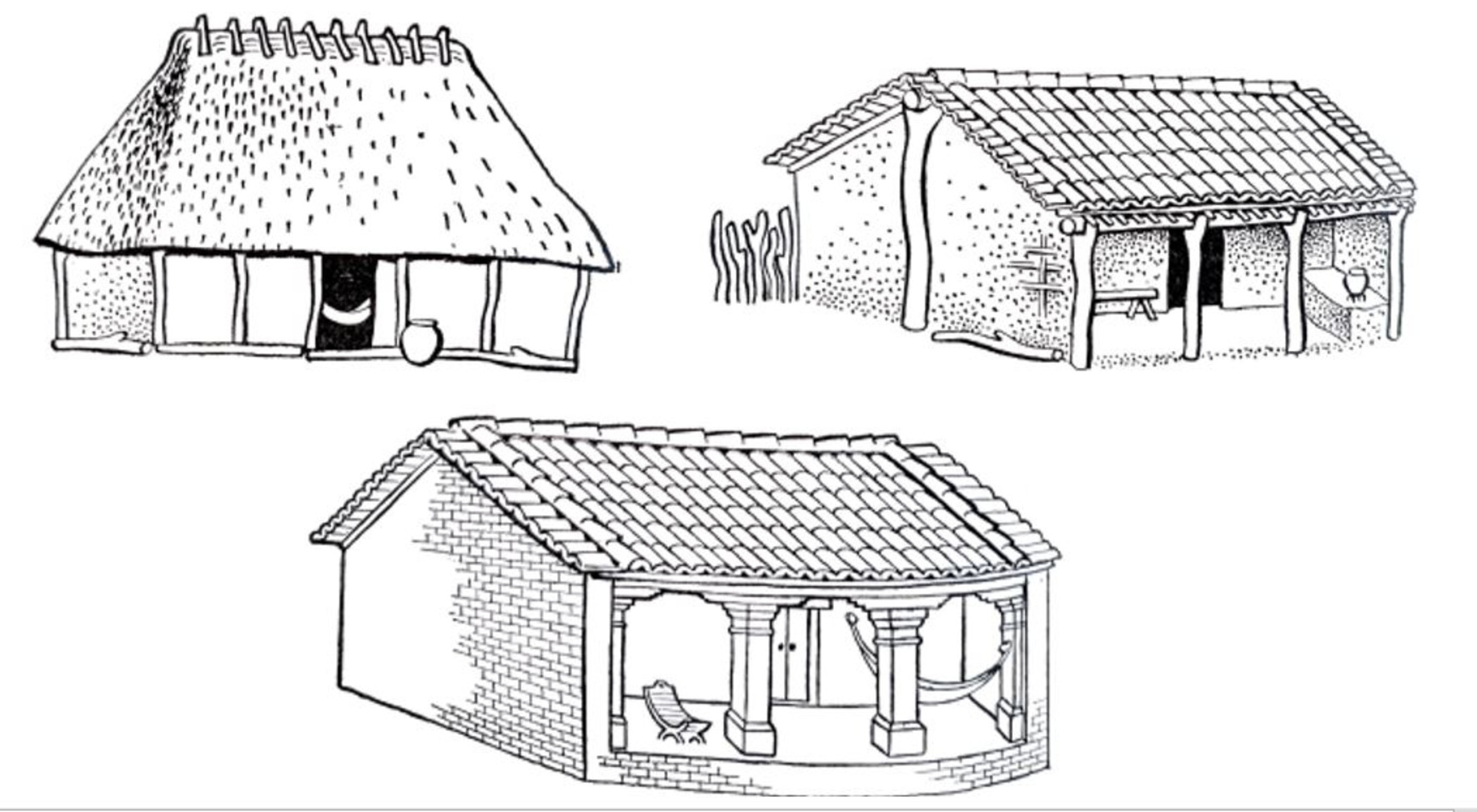

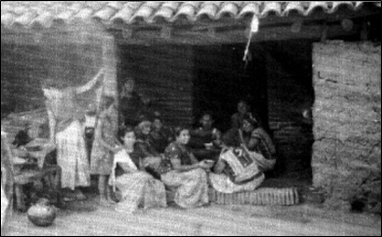

“La casa original de estilo antiguo llamada ‘de palma’, que aún se encuentra en pueblos pequeños y conservadores, es una casa grande y rectangular con doce postes o tres horquillas que sostienen una cubierta alta, y con pendientes, de palma. Alrededor de estos postes se construyen muros de bajareque [wattle and daub]. Estos muros consisten en una mampara doble de ramas ásperas tejidas, colocadas a unas dos o tres pulgadas de distancia, el espacio entre ellos se llena con una mezcla de arcilla rosa, paja y piedrecillas, revocados por dentro y por fuera con una mezcla de arcilla y paja hasta que el entramado se cubre. Hay una puerta en el frente y, a veces, una pequeña ventana en la parte de atrás, simplemente un agujero cuadrado cerrado por algunos palos incrustados en la arcilla” (Covarrubias, 1946, p. 266, traducción propia) (Figura 11).

Aquí se presenta la primera tipología descrita por Covarrubias, de muros de bajareque y cubiertas de palma. La segunda vivienda que consiste en muros de bajareque y cubiertas de teja, presenta diferencias en planta, como se describe a continuación:

“Un escalón más alto en la escala social es esta llamada ‘casa de barro’, también de paredes de bajareque y barro alrededor de tres horcas que sostienen un techo de tejas de barro cocido. Este tipo de casa cuenta con un corredor delantero, que tiene uno de sus extremos una plataforma de barro que sirve de base para tres piedras que forman el corazón, que es la cocina de la casa. Este extremo del pórtico puede estar protegido por una pared de barro e incluso puede convertirse en una pequeña habitación en sí misma. Ambos tipos de casas tienen puertas sencillas de madera con cerraduras de hierro oxidado” (Covarrubias, 1946, p. 266, traducción propia) (Figura 12).

La tercera vivienda descrita es de muros de ladrillo y cubiertas de teja. Es de notar, al comparar los escritos de Covarrubias y Al-Shimas, que este tipo vivienda tuvo que tomar popularidad en los años intermedios entre los escritos de los dos autores.

“Toda familia que vive en una casa de paja o de barro aspira a ahorrar el dinero suficiente para construirse una casa de ‘material’ (ladrillo, mortero y revoques) que es el tercer y más alto rango en la arquitectura de los pueblos pequeños. La casa de material es simplemente una versión más costosa y resistente de la casa de barro; se levanta del suelo sobre una plataforma de mampostería con enormes paredes de ladrillo, lo suficientemente gruesas como para resistir terremotos. El techo de tejas es un poco más elaborado y, en lugar de las tres horquillas toscamente talladas que sostienen el techo del porche, tiene gruesas columnas o pilares de ladrillo revocado. Las paredes exteriores pueden estar revocadas y blanqueadas con cal o pueden estar pintadas alegremente en tonos pastel de rosa, azul, verde y amarillo, con un borde oscuro en la parte inferior […]” (Covarrubias, 1946, p. 269, traducción propia).

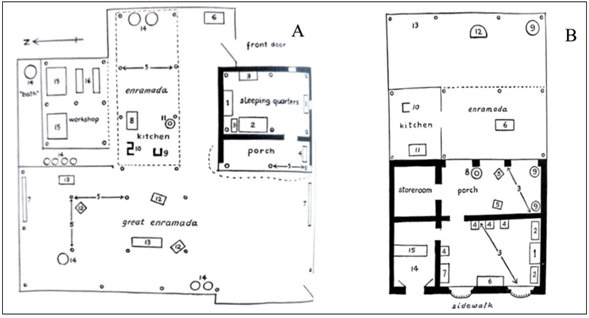

Si bien Covarrubias no distinguió diferencias materiales entre la vivienda rural y urbana, si lo hizo sobre la disposición y orden del espacio. Sobre la vivienda rural, el autor mencionó distintos espacios cubiertos, dispuestos desordenadamente alrededor del solar:

“Las casas están esparcidas por el terreno sin un plan preconcebido, a menudo con construcciones ocasionales añadidas de acuerdo con las posibilidades y requerimientos de los habitantes. Los límites de una parcela de tierra perteneciente a una familia son corrales vagamente definidos, cercas de varas, enterradas muy juntas en el suelo. Es costumbre sembrar un gran ficus (dúga en zapoteco) frente a la casa, pues se supone que trae buena suerte […]” (Covarrubias, 1946, p. 269, traducción propia) (Figura 13).

Es posible que la percepción de desorden indicada por el autor en la descripción de la vivienda rural obedezca a un prejuicio cultural. Sobre la vivienda en contextos más urbanizados, con dinámicas y actividades diferenciadas a las del campo, la percepción es la siguiente:

“En localidades grandes como Juchitán y Tehuantepec las casas de las calles principales se apartan naturalmente del tipo rural estándar en la medida de las condiciones impuestas por la mayor cercanía, mayores ingresos y la vida más exclusiva de los habitantes. Aquí tenemos en realidad parcelas de terreno cercadas con bambú tejido (bindí) o con muros de ladrillo que formaban un patio cerrado. Esto está parcialmente sombreado por una enramada, un cobertizo o cenador de paja de palma y tres horquetas. Los bocetos adjuntos muestran los planos de planta de dos casas en Tehuantepec: una de una familia modesta pero acomodada, que aún vive de manera rural; el otro de una familia de medios un poco más altos viviendo en estilo urbano. Este último está ubicado en la calle principal, el primero en lo que podría considerarse los suburbios del barrio. Pertenece a una familia de tejedores, y salvo los establecimientos ocupados por los talleres, la distribución es la de cualquier familia de clase media que todavía vive al estilo del campo. Incluso en las grandes casas de los antiguos terratenientes, con largas columnatas que forman el corazón de la ciudad, se mantiene el mismo principio, aunque elaborado por la arquitectura predominante de estilo español del siglo XVIII […]” (Covarrubias, 1946, p. 270, traducción propia).

En resumen, durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, la región del Istmo de Tehuantepec experimentó un crecimiento y desarrollo que la posicionó a nivel mundial. La estructura social se complejizó con la integración de una población migrante, diferenciándose de encuentros previos caracterizados por una nueva cultura dominante. En esta etapa, las clases sociales y la relación urbano-rural marcaron diferencias significativas en las formas de habitar. Las viviendas, que pasaron de ser de bajareque y palma a construcciones de adobe y ladrillo, reflejaron no sólo una transformación arquitectónica, sino también las aspiraciones y condiciones de vida de los habitantes. A medida que la región se integraba más al contexto nacional e internacional, especialmente con proyectos como el ferrocarril y la industria petrolera, se observó una diversificación en las tipologías de vivienda, vinculadas estrechamente con el estatus social.

7. Conclusiones

Si bien la transformación de la vivienda responde a un conjunto de dinámicas de distinto orden, en las líneas anteriores fue posible enmarcar el valor del contexto cultural, para explicar el dinamismo de la tradición constructiva. La investigación sobre la trasformación de la vivienda del Istmo Sur de Tehuantepec muestra un proceso complejo influenciado por encuentros culturales a lo largo de diferentes períodos históricos. Desde las viviendas de grupos arcaicos hasta las influencias coloniales y la modernización, cada periodo histórico ha dejado una huella distintiva en la arquitectura doméstica. Este análisis no solo amplía nuestro conocimiento sobre la historia regional, sino también destaca la vivienda como un reflejo dinámico de las transformaciones sociales, económicas y culturales.

Las hipótesis planteadas en esta investigación subrayan tres escenarios en la transformación de la vivienda debido a los encuentros de culturas. El primero supone que la tradición constructiva que acarreaba un grupo cultural al llegar al Istmo se adaptó a los ecosistemas regionales, cómo se muestra con la llegada de los zapotecos y la manera en que desarrollaron sus ciudades, donde mantuvieron patrones desarrollados en los Valles Centrales, pero la materialidad fue redefinida con base en los recursos disponibles en el Istmo.

El segundo escenario supone que la tradición constructiva acarreada se hibridizó con las prácticas preexistentes en la región. Es posible que un ejemplo de esto sea la casa de postes de los huaves, que depende de madera de grandes dimensiones, que no es característica de las lagunas que habitan actualmente. En el texto se exploró la posibilidad que esta técnica fuera desarrollara al momento que la ocupación huave se extendió a partes más altas de la región u otras en la planicie donde existía madera de esas características y practicas relacionadas a su uso, dando lugar a una hibridación constructiva. Por otro lado, el establecimiento del virreinato, implicó la introducción del uso de la teja, que si bien, no se extendió hasta la conformación del México independiente, encontramos que durante el siglo XX surge la vivienda de bajareque con cubierta de teja que, sintetizando procesos y materiales de distintas épocas y grupos sociales, perdura hasta la actualidad (López-Martínez & Torres Garibay, 2023).

Finalmente, el tercer escenario propone que a la llegada de un nuevo grupo este adoptó la vivienda, así como la mano de obra y los conocimientos preexistentes. Esto parece ser lo acontecido a la entrada del siglo XX, el momento histórico que titulamos el Istmo en el contexto Global, en el que la inmigración repuntó con relación al crecimiento económico, pero esto no se reflejó en la transformación de la vivienda, indicando que la población avecindada adoptó las técnicas constructivas existentes.

Es importante reconocer que el marco temporal revisado es amplio, por lo que no es posible profundizar aún más en especificidades en las transformaciones. Asimismo, a razón de la escasez de datos para ciertos periodos, algunas de las hipótesis y suposiciones planteadas deben ser abordadas de manera más profunda. No obstante, la presente revisión abona en hilar la transformación de la vivienda como proceso longitudinal asociado a las dinámicas sociales y culturales que en conjunto son parte fundamental de la historia regional, ofreciendo valiosos elementos para futuras investigaciones en la historia de la arquitectura doméstica.

8. Referencias

Acosta Márquez, E. (2007). Zapotecos del Istmo de Tehuantepec. Pueblos Indígenas del México Contemporáneo. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Acuña, R. (Ed.). (1985). Relaciones geográficas del siglo XVI: Antequera. Segundo tomo. UNAM.

Al-Shimas, K. (1922). The Mexican Southland. Benton Review Shop.

Ángel-Bravo, R. (2021). Mestizaje, creolización, sincretismo e hibridación cultural, a través de los mercados populares en América. Revista de Ciencias Sociales, XXVII(2), 322–337. https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35921

Azevedo Salomao, E. M., & Torres Garibay, L. A. (2016). Vernacular Architecture in Michoacán. Constructive Tradition as a Response to the Natural and Cultural Surroundings. Athens Journal of Architecture, 2(4), 313–326. https://doi.org/10.30958/aja.2-4-4

Barrett, W. (1970). The Sugar Hacienda of the Marqueses del Valle. University of Minnesota Press.

Boils, G. (2010). El envío de remesas como factor de cambio en la vivienda de la Mixteca Alta oaxaqueña. Dimensión Antropológica, 49(mayo/agosto), 143–178.

Burgoa, F. De. (1674). Geográfica Descripción de la parte septentrional del polo Ártico de la América y nueva iglesia de las Indias Occidentales. Imprenta de Juan Ruyz. https://archive.org/details/geograficadescri12burg/page/n683/mode/2up

Castaneira-Yee Ben, A. (2008). La ruta mareña: Los huaves en la costa del Istmo sur de Tehuantepec, Oaxaca (siglo XIII-XXI) [Tesis doctoral]. Universidad Autónoma Metropolitana.

Covarrubias, M. (1946). Mexico south : the isthmus of Tehuantepec. En Mexico South. Alfred A. Knopf. https://doi.org/10.4324/9781003059066

Cyphers, A. (2016). Las unidades domésticas Olmecas. Arqueología Mexicana, XXIV(140), 36–40.

Dipasquale, L., Mecca, S., Özel, B., & Ovalı, P. K. (2014). Resilience of Vernacular Architecture. En M. Correia, L. Dipasquale, & S. Mecca (Eds.), VERSUS: Heritage for Tomorrow. Vernacular Knowledge for Sustainable ArchitectureVernacular Knowledge for Sustainable Architecture (pp. 65–73). Firenze University Press.

Ettinger, C. R. (2010). La transformación de la vivienda vernácula en Michoacán. Materialidad, espacio y representación (1a ed.). CONACYT, Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, El Colegio de Michoacán, A.C., UMICH.

Flannery, K. V, & Marcus, J. (2015). Excavations at San José Mogote 2: The Cognitive Archaeology. Memoirs of the Museum of Anthropology, 58.

Fuentes Ibarra, L. G. (2014). La vivienda y el hábitat rural en la región mixteca Oaxaqueña. Cambios de la vivienda en Tepelmeme Villa de Morelos, Coix. [Tesis doctoral]. Universidad Nacional Autónoma de México.

Halperin, C. T., & Schwartz, L. E. (Eds.). (2017). Vernacular Architecture in the Pre-Columbian Americas. Routledge.

Hastings García, I., & Guerrero Baca, L. F. (2020). Transferencia de técnicas sostenibles de conservación para la construcción de viviendas de adobe en Ixtepec, Oaxaca, México. Journal of Traditional Building, Architecture and Urbanism, 1, 474–484.

Herrera Castro, S., & Hernández Spinola, F. (2017). Habitar en la arena. La casa tradicional huave-ikoots en el istmo de Tehuantepec. En M. de los Á. Vizcarra de los Reyes (Ed.), Naturaleza en el habitar. UNAM.

Léonard, E., Prévót-Schapira, M.-F., Velázquez, E., & Hoffmann, O. (2009). Introducción. La región inasequible: Estado, grupos corporados, redes sociales y corporativismos en la construcción de los espacios del Istmo mexicano. En E. Velázquez, E. Léonard, O. Hoffmann, & M.-F. Prévót-Schapira (Eds.), El lstmo mexicano: una región inasequible. Estado, poderes locales y dinámicas espaciales (siglos XVI-XXI) (pp. 19–55).

López-Martínez, O., & Torres Garibay, L. A. (2023). Viviendas de bajareque y adobe en el Istmo de Oaxaca, México: una descripción post-sismo. Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra, 20. Memorias., 498–507.

Machuca, L. (2008). “Haremos Tehuantepec”. Una historia colonial (siglos XVI-XVIII). Culturas Populares, CONACULTA / Secretaría de Cultura, Gobierno de Oaxaca / CIESAS / FAHHO.

Machuca, L. (2009). Proyectos oficiales y modos locales de utilización del lstmo de Tehuantepec en la época colonial: historias de desencuentros. En E. Velázquez, E. Léonard, O. Hoffmann, & M.-F. Prévót-Schapira (Eds.), El lstmo mexicano: una región inasequible. Estado, poderes locales y dinámicas espaciales (siglos XVI-XXI) (pp. 63–94). CIESAS.

Modotti, T. (1926). Mujeres con canastas caminan en un callejón. https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A53598

Moya Rubio, V. J. (1988). La vivienda indigena de México y del mundo (3a ed.). Universidad Nacional Autónoma de México.

Müller, J. (1869). Tehuantepec from Cerro del Tigre. D. Appleton & Co. https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~255024~5519587:Tehuantepec-from-Cerro-del-Ticre–F

Oliver, P. (2006). Build to Meet Needs. Cultural Issues in Vernacular Architecture. Elsevier.

Oudijk, M. (2000). Historiography of the Benizaa. The postclassic and early colonial periods (1000-1600 A.D.) (Vol. 84.). CNWS Publications.

Ramón Celis, G. (2024). Migration, Ethnogenesis and Tradition. Zapotec Urban Organization in Postclassic Guiengola, Tehuantepec, Oaxaca. Indiana University.

Ramón Celis, P., Chayoya Ayala, I., & Soto Fuentes, M. A. (2023). Explorando la vida cotidiana en Guiengola. Mapeo arqueológico con tecnología lidar Pedro. Cuicuilco Revista de Ciencias Antropológicas, 88(Septiembre-diciembre), 215–239.

Rapoport, A. (1969). House Form and Culture. Prentice Hall.

Reina, L. (1999). Poblamiento y epidemias en el Istmo de Tehuantepec: siglo XIX. Desacatos: Revista de Ciencias Sociales, 1, 165–184.

Reina, L. (2013). Sin propiedad comunal pero apropiación del desarrollo económico. Istmo de Tehuantepec, México, siglos XVII-XIX. Historias (INAH-DEH), 8(2), 47–66.

Reina, L. (2019). El ferrocarril de Tehuantepec. Un sueño para conectar los dos océanos, siglo XIX. Alquimia, 65(22), 6–27.

Reina, L., & Debroise, O. (1992). Del Istmo y sus mujeres. Tehuanas en el arte mexicano. CONACULTA/INBA.

Reyes González, L. C., & Winter, M. (2010). The Early Formative period in the southern Isthmus: Excavations at Barrio Tepalcate, Ixtepec, Oaxaca. Ancient Mesoamerica, 21(1), 151–163. https://doi.org/10.1017/S0956536110000076

Sánchez Salazar, M. T., & Oropeza Orozco, O. (2017). Atlas Regional del Istmo de Tehuantepec. UNAM-IG. https://geodigital.geografia.unam.mx/atlas_istmo/index.html/

Underwood & Underwood Publisher. (1902). Homes and home occupations of the natives of Tehuantepec Isthmus, Mexico. Underwood & Underwood, Publisher. https://www.loc.gov/item/2021637150/

Vázquez Campa, V., & Winter, M. (2009). Mixes, zoques y la arqueología del Istmo Sur de Tehuantepec. En T. Lee Whiting, D. Domenici, V. M. Esponda, & C. Carpio Penagos (Eds.), Medio ambiente, antropología, historia y poder regional en el occidente de Chiapas y el Istmo de Tehuantepec (pp. 219–234). Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Zeitlin, J. F. (1989). Ranchers and Indians on the Southern Isthmus of Tehuantepec: Economic Change and Indigenous Survival in Colonial Mexico. Hispanic American Historical Review, 69(1), 23–60.

Zeitlin, J. F. (1994). Precolumbian Barrio Organization in Tehuantepec, Mexico. En J. Marcus & J. F. Zeitlin (Eds.), Anthropological Papers: Caciques and Their People. A Volume in Honor of Ronald Spores. (Número 89, pp. 275–300). University of Michigan.

Zeitlin, J. F. (2005). Cultural Politics in Colonial Tehuantepec. Community and State among the Isthmus Zapotec, I5OO-I750. En Cultural Politics in Colonial Tehuantepec. Stanford University Press. https://doi.org/10.1515/9781503617605

Zizumbo, D., & Colunga, P. (1982). Los Huaves. La apropiación de los recursos naturales. UACH, Departamento de Sociología Rural.

9. Notas

[1] A pesar de existir diferentes nociones de lo que se entiende por vivienda vernácula y vivienda tradicional, se afirma que no existe una clara frontera entre sus definiciones y en muchos casos se utilizan de manera indistinta. En este trabajo se utiliza el término tradicional como adjetivo calificativo que especifica sobre la vivienda que responde a una tradición constructiva de procedimientos artesanales, en contraparte a la vivienda altamente industrializada.

[2] Antes de la década de 1960, a reserva de pocas excepciones, su estudio fue abordado de manera tangencial en investigaciones etnográficas. Una detallada descripción sobre la historia del estudio de la vivienda vernácula desde la arquitectura, se puede encontrar en los escritos de Rapoport (1969) y Oliver (2006).

[3] Se retoma la noción de hibridación cultural elaborada por García Canclini, que se distingue del mestizaje, la creolización y el sincretismo (Ángel-Bravo, 2021).

[4] El análisis cartográfico fue presentado de manera independiente en el 1er Congreso Internacional de Vivienda Vernácula Mexicana: Medio ambiente, Asentamiento y Patrimonio. Los resultados se encuentran en proceso de publicación.

[5] Las principales fuentes sobre el periodo y la región consisten en una serie de lienzos pictóricos zapotecos, referenciados con el nombre de tres asentamientos zapotecos (Guevea, Petapa y Huazantlán) y dos obras alfabéticas, de los autores: Fray Francisco de Burgoa (1674) y Acuña (Ed.1985/1577).

[6] Según Zeitlin (1989) , la ganadería provocó el principal rompimiento con los modos de vida prehispánicos.

[7] De acuerdo con Reina (2017), José Limantour ofreció la concesión del Ferrocarril de Tehuantepec a la firma S. Pearson & Son Ltd.