Fecha de recibido: 29 de marzo de 2019

Fecha de aceptación: 29 de junio de 2019

Fecha de disponibilidad en línea: 01 de agosto de 2019

CC BY-NC-ND

Arquitecta FADU-UBA Especialista en Restauración de Conjuntos Monumentales OEA-ICI (Madrid). Doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Antropología. Catedrática en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Profesora invitada en universidades de Argentina, Uruguay, México e Italia. Investigadora del Instituto de Arte Americano UBA. Miembro de la Red de investigadores sobre la Frontera (México). Directora de proyectos nacionales e internacionales. Ha recibido premios a la producción científica en Argentina y México. Es editora de la revista digital HISBA. Ha publicado dos libros y más de cincuenta artículos en el país y el exterior. Email: mlupano@yahoo.com ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5757-8354

Resumen

Durante el siglo XIX, el proceso de industrialización en Latinoamérica produjo transformaciones de diversa índole. Junto al arribo al continente de una moderna tecnología, la que llegó acompañada de una importante base económica-financiera de capitales internacionales, también se sumaron cambios sociales y territoriales en los lugares donde se establecieron nuevos centros productivos. En aquellos sitios más aislados, alejados de las ciudades, pero que tenían buenas condiciones para el desarrollo de alguna actividad extractiva o industrial, surgió un tipo particular de urbanización, creada por la misma empresa, que se convirtió en un hito destacado dentro del paisaje y polo de atracción de futuros obreros. En función de la actividad y su localización, cada compañía encaró una política habitacional diferente, ya que arraigar a los hombres que arribaban a esos sitios era fundamental. Una gradación urbana de variada magnitud, desde rudimentarios cuartos dentro del perímetro de la fábrica, villas o barrios obreros aledaños, hasta company-towns, se implementaría caracterizando una etapa de la historia económica y social de Latinoamérica. Además, sus habitantes constituirán un particular grupo social, la “comunidad de fábrica”, vinculada estrechamente con el proceso productivo. El trabajo que se expone en estas páginas tiene por objetivo presentar las particularidades urbano-arquitectónicas detectadas en las políticas habitacionales ejecutadas por ciertas empresas industriales en Argentina y México. A través de más de cuarenta ejemplos estudiados como casos individuales se establecieron, posteriormente, ciertos tópicos comunes que fueron sistematizados de manera integral de acuerdo a una base de datos concebida para tal fin desde la Universidad de Buenos Aires. Los resultados obtenidos pretenden aportar información a los operadores urbanos que se encargan de recuperar y revitalizar barrios obreros o poblados industriales no solo considerándolos desde una valoración histórica, urbano-arquitectónica y paisajística, sino, también desde un punto de vista antropológico-social. Palabras clave: Poblados industriales, comunidades de fábrica, recuperación del patrimonio.

Social-historical valuation and potentialities of the working villages or company towns in Argentina and Mexico

Abstract

During the nineteenth century, the process of industrialization in Latin America produced transformations of various kinds. Along with the arrival to the continent of a modern technology, which came accompanied by an important economic-financial base of international capitals, social and territorial changes were also added in the places where these new productive centers were established. In those more isolated places, far from the cities, but which had good conditions for the development of some extractive or industrial activity, a particular type of urbanization emerged, created by the same company, which became a prominent landmark in the landscape, and polo of attracting future workers. Depending on the activity and its location, each company will face a different housing policy since it is fundamental to root the men who arrived at those sites. An urban gradation of varying magnitude, from rudimentary rooms within the perimeter of the factory, towns or working-class neighborhoods to company-towns, will be implemented characterizing a stage of the economic and social history of Latin America. In addition, its inhabitants will constitute a particular social group, the “factory community”, closely linked to the productive process. The work presented in these pages aims to present the urban-architectural particularities detected in the housing policies implemented by certain industrial companies in Argentina and Mexico. Through more than forty examples studied as individual cases, certain common topics were established, which were systematized in an integral manner according to a database that was conceived for this purpose from the University of Buenos Aires. The results obtained aim to provide information to urban operators who are responsible for recovering and revitalizing working-class neighborhoods or industrial towns, not only considering them from a historical, urban-architectural and landscape assessment, but also from an anthropological-social point of view. Key words: Industrial towns, factory communities, heritage recovery.

Introducción

Durante el siglo XIX, el proceso de industrialización en Latinoamérica produjo transformaciones de diversa índole. Junto al arribo al continente de una moderna tecnología, la que llegó acompañada de una importante base económica-financiera de capitales internacionales, también se sumaron cambios sociales y territoriales en los lugares donde se establecieron estos nuevos centros productivos.

Como consecuencia de ello, algunas ciudades mexicanas tuvieron un crecimiento demográfico destacado debido a la migración de campesinos en búsqueda de trabajo. Similar situación se dio en ciertas urbes argentinas, en especial las portuarias como Buenos Aires o Rosario —que tenían escasez de mano de obra local y necesidad de operarios fabriles—, cuya población aumentó considerablemente con la llegada de inmigrantes ultramarinos.

Estos hechos indujeron a que el empresariado de ambos países se viera en la necesidad de implementar mecanismos disciplinarios en sus fábricas con el objetivo de adiestrar a los trabajadores recién arribados, y obtener un mayor control de las tareas con la finalidad de aumentar la productividad.

En aquellos sitios más aislados, alejados de las ciudades pero que tenían buenas condiciones para el desarrollo de alguna actividad extractiva o industrial, surgió un tipo particular de urbanización, creado por la misma empresa, que se convirtió en un hito destacado dentro del paisaje, y en polo de atracción de futuros obreros. En función de la actividad y su localización, cada compañía encaró una política habitacional diferente, ya que arraigar a los hombres que arribaban a esos sitios era fundamental. Una gradación urbana de variada magnitud, desde rudimentarios cuartos dentro del perímetro de la fábrica, villas o barrios obreros aledaños hasta company-towns, se implementarían, caracterizando una etapa de la historia económica y social de Latinoamérica. Además, sus habitantes constituirán un particular grupo social, la “comunidad de fábrica”, vinculada estrechamente con el proceso productivo, lo que generó una relación de dependencia de cada individuo hacia la empresa más allá de la esfera laboral.

El desarrollo industrial, en este período, dinamizó el crecimiento de las ciudades, tuvo un alto impacto en los aislados territorios donde estas fábricas con sus villas obreras se establecieron, quedando grabado en la memoria de hombres, mujeres y niños que participaron en las actividades laborales de esos sitios.

El trabajo que se expone en estas páginas tiene por objetivo presentar las particularidades urbano-arquitectónicas detectadas en las políticas habitacionales ejecutadas por ciertas empresas industriales en Argentina y México. A través de más de cuarenta ejemplos estudiados como casos individuales se establecieron, posteriormente, ciertos tópicos comunes que fueron sistematizados de manera integral de acuerdo a una base de datos que fue concebida para tal fin desde la Universidad de Buenos Aires.

La información recabada se organizó según el siguiente criterio. Por un lado, los datos fundamentales sobre la historia de la industria que dio origen al poblado (propietario, año de inicio y cese de la actividad productiva, localización geográfica, tipo de producción) y su estado actual vinculado con su actividad y su conservación edilicia (activa; refuncionalizada, desactivada o demolida). Por el otro, se registraron las características propias de la urbanización teniendo en cuenta su implantación, la escala/dimensión del conjunto, del equipamiento comunitario promovido por la empresa en el poblado (social, deportivo, religioso, educativo, sanitario, comercial), su infraestructura y medios de transporte. Por último se categorizaron las tipologías de viviendas edificadas según la forma de organización y sus destinatarios (viviendas unifamiliares y viviendas colectivas o multifamiliares). Se debe destacar que se han detectado diversas respuestas tanto sobre la urbanización como sobre el alojamiento dependiendo de la topografía y los recursos existentes en el lugar —materiales y mano de obra—, pero se observan ciertos lineamientos principales que pueden tipificarse, como se expondrá más adelante.

La sistematización de la información y el establecimiento de criterios comunes para abordar la heterogeneidad de los casos analizados —con una vasta complejidad de datos—, han permitido reunir de forma integral aspectos históricos, territoriales, urbanos y sociales. Asimismo se han incluido ejemplos desarrollados por otros investigadores cuyos nombres figuran en una planilla anexa.

Trabajar desde los estudios de caso pero en forma conjunta, permitirá comparar similitudes y diferencias que se fueron dando a lo largo de la historia en cada lugar y verificar la situación actual que presentan a fin de implementar, si es necesario, medidas para la preservación de ese patrimonio.

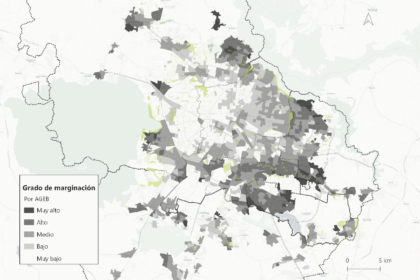

Industrialización y urbanización. Argentina y México

La confección de la base de datos que actualmente está en curso[1] se inició desde la facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Se tomó primeramente como marco territorial la región rioplatense que integran Argentina y Uruguay. Posteriormente, se amplió la investigación incluyendo varios ejemplos localizados en los estados del centro y noroeste mexicano (Puebla, Veracruz, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California y Sonora). Los diversos casos analizados han permitido explorar un momento crucial de la historia económica y social latinoamericana entre los siglos XIX y XX, y observar que si bien cada urbanización presenta variadas respuestas en el diseño del poblado y la materialización de las viviendas —según la topografía, el tipo de producción, la nacionalidad de los empresarios, el componente humano alojado (directivo, administrativo, técnico y obrero) y las actividades externas creadas para ocupar el tiempo libre de los trabajadores, tanto nativos como extranjeros—, la sumatoria de ejemplos permitió detectar una similar estructura interna de las urbanizaciones en concordancia con la organización jerárquica de la empresa, junto a la repetición de ciertas conductas, como el rol que se le adjudicó al obrero y su familia, dentro y fuera del proceso productivo, además de la implementación de medidas de control ejercidas por el empresariado hacia toda la comunidad mediante diversas modalidades.

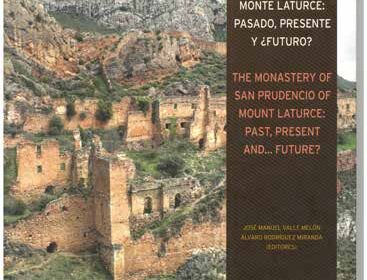

Este tipo de urbanización, que depende exclusivamente de una producción específica, y que presenta rasgos de vulnerabilidad cuando finaliza la actividad por agotamiento del recurso natural —en el caso de las industrias extractivas— o por decisión de la empresa de suspender las tareas laborales por inestabilidad del mercado, traerá como consecuencia la desaparición inmediata de la vida económica del poblado, con el consiguiente deterioro y/o abandono de los edificios fabriles, la suspensión del mantenimiento de las viviendas y el éxodo de sus habitantes en búsqueda de nuevas fuentes de trabajo.

Frente a esta situación, una parte de la arquitectura de la producción se pierde o se degrada y con ello desaparece un valioso testimonio de las condiciones materiales, sociales y culturales que poseían estos sitios, además de ser el escenario donde se formó y consolidó la clase obrera latinoamericana desde fines del siglo XIX y principios del XX. Por ejemplo, es importante señalar que las dos huelgas más destacadas que tuvo México a comienzos del 1900, y que fueron el germen de lo que más adelante sería la Revolución Mexicana, se produjeron en dos company-towns: Cananea, pueblo minero de extracción de cobre en el estado de Sonora, y Río Blanco, poblado textil en el estado de Veracruz[2].

Si bien existe actualmente en las ciudades una conciencia patrimonial sobre aquellos espacios que fueron alguna vez industriales, y se le reconocen valores históricos al incluirlos en programas de restauración edilicia, se observa, en cambio, que las fábricas con sus villas obreras no entran en esta categoría tan fácilmente. Una posible explicación podría deberse a que estos conjuntos, con sus diferentes gradaciones, no han generado interés por estudiarlos de manera integral (salvo aquellos ejemplos destacados y paradigmáticos) dentro de la historia del urbanismo latinoamericano. En general, no contienen obras consagradas, sino que presentan resoluciones meramente funcionales (naves industriales) y una arquitectura doméstica integrada por diversas categorías de alojamiento y diferentes instituciones comunitarias. Estas últimas categorías son las que menos han concentrado estudios en forma general, si bien el análisis del alojamiento obrero de estas urbanizaciones podría brindar información sobre la constitución de la familia, su estructura, su cotidianeidad, datos fundamentales para comprender la vida de una comunidad e interpretar el pasado cultural de una sociedad, en virtud de sus características y su capacidad de duración en el tiempo (Glassie 1975 citado por Newell 1987: 61).

Asimismo, ciertos establecimientos industriales y sus villas o caseríos obreros ahora desactivados, abandonados o subutilizados, y que se encuentran en áreas de expansión urbana, podrían ser contemplados como un “patrimonio histórico vivo” con posibles utilidades materiales a futuro. O sea, aprovechar sus construcciones fabriles y habitacionales para incluirlas en los procesos de reordenamiento urbano frente a la necesidad de generar asentamientos con nuevas actividades productivas, con la particularidad de que los edificios existentes ya armonizan con el entorno y con el pasado.

El problema de la conservación y reutilización de este patrimonio industrial no solo debe encararse desde un punto de vista arquitectónico y paisajístico, últimamente muy direccionado hacia el sector turístico como salida económica a través de museos de sitio, alojamientos y/o servicios de fin de semana para sectores socio-económicos altos, sino también, desde los aspectos antropológico-sociales de la comunidad local. O sea, verlos como un patrimonio cultural tangible e intangible a preservar, jerarquizar y difundir.

Habitar en una comunidad de fábrica. Su valor como bien cultural

Para comprender el valor cultural y simbólico del habitar en una “comunidad de fábrica”, se tomará de la triada planteada por el filósofo Martín Heidegger del ser del hombre: en-si-mismo; con-los-otros y en-el-mundo, estas dos últimas relaciones que serán fundamentales para el desarrollo de este apartado. Porque como sostiene el fenomenólogo Maurice Merleau-Ponty (1985) la estructura fundamental del ser en el mundo es ser-en-el-espacio como espacio vivido, como espacio de experiencia.

El geógrafo David Harvey remarca el papel que juega el espacio-territorio en la vida de cada individuo y que le permite al hombre reconocer que los vínculos que establece con-los-otros están influenciados por el espacio que puede unir o separar (1985: 17). Esto le posibilita captar la relación que existe con su vecindad, con su zona, con su territorialidad. Asimismo el geógrafo Edward Soja plantea que “nuestras acciones y pensamientos modelan los espacios que nos rodean pero al mismo tiempo los espacios y lugares producidos colectiva o socialmente, en los cuales vivimos, moldean nuestras acciones y pensamientos”(2008: 34-35). Por lo tanto y retomando a Harvey, toda urbanización con sus diferentes gradaciones (ciudad, poblado, villa, colonia, etc.) constituye un sistema dinámico y complejo donde las formas espaciales y los procesos sociales se encuentran en continua interacción (1985).

Pero el hombre, no solo habita un territorio-espacio sino que posee una conciencia espacial que le posibilita comprender el significado simbólico que la gente le confiere a ciertos sitios o escenarios urbanos. Irwin Altman, psicólogo social, sostiene que un espacio obtiene categoría de lugarcuando adquiere significado y se puede “conocer el comportamiento asociado a él, sus parámetros físicos y el tipo de personas que esperamos encontrar en él” (Altman; 1989: 2)

Por eso, el habitar en un determinado lugar, por ejemplo una urbanización dependiente de una producción, le permite al hombre, en su relación con-los-otros, reconocerse como sujeto participante en un grupo social. De esta manera, su identidad se establece dentro de un sistema de relaciones que se distinguen entre si (Anzaldua Arce; 2007: 157) O sea, se sitúa dentro de un campo simbólico cultural, y traza los bordes que definen el territorio de su mismidad.

De este modo, el hombre está arraigado en un tiempo, no solo biológico sino humano. El sociólogo Charles Mills sostiene “que el individuo sólo puede comprender su propia experiencia y evaluar su propio destino localizándose en su época” (citado por Harvey, 1985). Cada percepción que tiene el sujeto es producto de su existencia, de la manera como se ha apropiado del espacio y como vive en él. (Verano Gamboa; 2014: 255).

Raymond Ledrut, sociólogo urbano, aporta una de las claves fundamentales para comprender los vínculos particulares que se establecen entre los individuos que habitan estas urbanizaciones, al sostener que estas no están solamente conformadas por un grupo de hombres y un conjunto de edificios, sino que son “las instituciones las que determinan las relaciones especificas entre los diferentes agentes sociales” (Ledrut, 1971: 15). Por lo tanto, en los ejemplos estudiados es la “empresa o compañía” la que determina las reglas entre los trabajadores entre si y entre ellos y los jefes, tanto en el ámbito laboral como en el de la vida diaria. La relación de la comunidad obrera con el espacio urbano es inmediata y fundamental y se constituye a través de lazos personales entre los hombres que allí trabajan, que se intensifican por la proximidad de las viviendas y algunos lugares externos a la actividad productiva que se comparten (clubes, cantinas, parques, etc). Por lo tanto, hay una conjunción entre elementos sociales y espaciales. (Ibidem: 17) El grupo se individualiza respecto a todo lo que lo rodea.

Si bien se dan distintos ejemplos de barrios o poblados industriales en función del tipo de actividad que desarrollan, se observa que la esfera de la producción es la que marca el orden interno de todos los integrantes no sólo en el momento laboral sino que fluye hacia la urbanización, incluyendo la vida doméstica. O sea, el trabajo se encuentra integrado en una esfera privada a la que termina por absorber enteramente.

El filósofo Ernst Cassirer (1967), al referirse a la percepción que experimenta el hombre frente al espacio, en este caso el espacio urbano, remarca la importancia de los sentidos. En los ejemplos analizados se constata mediante las entrevistas a los trabajadores y sus familias, que la actividad laboral tenía para el vecindario un papel preponderante que se percibía cotidianamente de distintas formas. Por ejemplo, el sonido del silbato, al anunciar el inicio o finalización de la jornada o el cambio de turno, estaba presente en el poblado[3].

El movimiento y desplazamiento de los hombres y/o mujeres, hacia el establecimiento fabril o regresando por la calle que conducía a la villa, estructuraba el día. Los olores de los productos elaborados, que se percibían más allá de la urbanización, también remitían a un tiempo de trabajo. Lo mismo sucedía, desde lo visual, con el humo que expelía la chimenea de las calderas. La producción estaba presente en el diario vivir de toda la comunidad.

Bajo la autoridad de la empresa quedarán no sólo el trabajo y el alojamiento de todo el personal sino algunos servicios necesarios para la población (escuela, club, centro de salud, etc.). Por lo tanto, la reproducción de la fuerza del trabajador es un elemento más del ciclo productivo. El control del espacio se transforma en un factor relevante del control social.

Por supuesto que al ser una urbanización dependiente de una determinada actividad aparecen, en cada caso de estudio, ciertas uniformidades en los comportamientos de los individuos. La vecindad adquiere una realidad mucho más acusada. Las casas están próximas. Los hombres laboran en el mismo sitio. Los niños comparten los juegos en las calles, algunos concurren a la escuela la que es sostenida por la empresa y, el día de mañana, irán a trabajar a los mismos sitios que sus padres, repitiendo historias de vida parecidas a las de sus progenitores. Con esto la empresa aseguraba el recambio generacional. Los domingos, las familias participaban en similares actividades recreativas generadas, muchas veces, por la misma comunidad local. Como se observa, no solo se reducen las relaciones entre personas hacia el “afuera” si no que se da una intensidad social hacia “adentro”, con un alto grado de concurrencia de los habitantes en las reuniones colectivas, fiestas, bailes, etc. hasta llegar incluso a conductas endogámicas. Si bien la uniformidad demográfica, social y laboral ejerce un influjo sobre la vida comunitaria, se pueden presentar ciertas tensiones y rivalidades cuando predominan en el mismo espacio urbano casas de una categoría superior de trabajadores (Ledrut, 1971: 121) como puede ser la de los capataces frente a la de los obreros dentro del personal subalterno. También se presentan diferencias raciales en el alojamiento de los trabajadores si estos son mestizos, indígenas o migrantes orientales, como se detecta en las urbanizaciones de Santa Rosalía y Cananea, en México, o de Liebig-Anglo, en el Uruguay.

Erving Goffman, asimismo, encuadra a este sistema de urbanización bajo el concepto de institución total, un “lugar de residencia y trabajo donde un gran número de individuos en igual situación (…) comparten (…) una rutina diaria administrada formalmente (…) destinada al mejor cumplimiento de una tarea de carácter laboral” (1984: 13). Esta última frase conduce a la relación binaria tiempo-disciplinamiento, desarrollada por Edward Thompson en su obra Tradición, revuelta y conciencia de clase. En ella sostiene el autor que es a partir de la Revolución Industrial y por una necesidad de mayor sincronización y una reestructuración severa de los hábitos de trabajo que comienza a controlarse el tiempo en las actividades laborales a través de la difusión del reloj. (1987: 256) La percepción del tiempo —como categoría— comenzó a tener un sentido diferente tanto para los trabajadores como para sus patrones, lo que generó en estos últimos una tendencia a disciplinar la labor de sus subordinados, ya mencionada al inicio de este trabajo. Como sostiene Pierre Bourdieu (1965), el espacio social es un sistema de posiciones que se define por las relaciones entre los involucrados y que pone en evidencia las desigualdades o los vínculos de poder.

La política habitacional. Su materialidad

Los resultados materiales relevados a partir del trabajo en el campo y los documentos escritos, gráficos y fotográficos consultados[4] —además de las investigaciones publicadas por otros autores— permiten determinar que la forma más elemental de política habitacional de estas urbanizaciones es la que se presenta dentro del edificio-fábrica. Se resuelve como un espacio comunitario, en forma de barraca o pabellón para el personal soltero o sin familia y corresponde, en general, a la etapa fundacional de la empresa o compañía.

Un segundo nivel se presenta con la conformación de colonias o villas fabriles. En este caso, las viviendas se construyen anexas a los centros laborales e incluyen, muchas veces, el alojamiento del operario con su familia. También pueden edificarse casas para el personal técnico, administrativo o directivo. La vivienda colectiva o en bloque y con servicios sanitarios comunes se destina preferentemente a los obreros. En cambio, las casas del personal técnico o directivo son siempre individuales con servicios propios, aunque las primeras pueden estar agrupadas en hilera y las segundas se presentan aisladas y rodeadas de áreas verdes con jardines. Por último se encuentra una urbanización mayor: el poblado industrial, conocido, también, bajo el nombre de company-town. Comprende diferentes tipologías de vivienda —de acuerdo a la estratificación jerárquica de la compañía— y un equipamiento comunitario (hospitalario, cultural, deportivo, educativo, etc.) más o menos complejo al localizarse en áreas deshabitadas.

Dentro de estos tres esquemas mencionados, en la práctica se presentan soluciones intermedias o una misma empresa pasa por diferentes estadios, según su crecimiento económico.

Asimismo, según las particularidades de su actividad y el territorio donde se emplacen, se pueden caracterizar cuatro grandes grupos. Por un lado, los que dependen de una industria extractiva: campamentos mineros o colonias petroleras. Por el otro, compañías que explotan materias primas orgánicas no renovables, como los pueblos tanineros[5]. También están los que elaboran productos agropecuarios renovables e incluyen, como los anteriores, bajo su control y vigilancia, las tareas primarias, pues son propietarios del territorio donde se produce la zafra o cosecha: ingenios azucareros, yerbatales[6], bodegas vitivinícolas, saladeros o frigoríficos, etc. En estos casos, se observa una clara diferenciación entre el espacio construido donde se realizan las actividades industriales, y el rural. Esta distinción también se remarca en el alojamiento de los trabajadores, ya que las viviendas destinadas a los obreros fabriles —debido a su calificación— tienen mejores condiciones de habitabilidad y localización dentro de la urbanización que las de los peones rurales que son precarias, muchas veces levantadas por ellos mismos y ubicadas en zonas marginales. Por último, se pueden mencionar las empresas que transforman una materia prima pre-elaborada, y se instalan preferentemente más cerca del circuito comercial o de consumo: fábricas de calzado, tejedurías, metalúrgicas, cervecerías, etc. Los dos primeros grupos, los que extraen y los que explotan materias primas no renovables, se caracterizan por su condición de enclave y dependencia exclusiva con la producción, la que finalizada por agotamiento del recurso natural, traerá como consecuencia la desaparición inmediata de la vida económica en el poblado.

Desde el punto de vista de la gestión se observan dos modelos. El representado por una compañía con un directorio poco personalizado que reside preferentemente fuera del país productor, y un personal jerárquico, técnico y administrativo extranjero, que se hace cargo del funcionamiento de la empresa y vive en una urbanización construida para tal fin, la que funciona como un enclave sin ningún contacto con la población local. El resto de la mano de obra es reclutada en la zona y participa únicamente de las actividades fabriles, rurales o extractivas. Un claro ejemplo de esta categoría fueron las urbanizaciones de la United Fruit Company, que producía y comercializaba frutas tropicales en Latinoamérica, principalmente bananos.

El otro modelo se destaca por tener una conducción individualizada, es decir un dueño, director o gerente que mantiene un vínculo directo con sus trabajadores. Se tiende a privilegiar la figura del patrón-benefactor y a organizar a la comunidad como una familia extendida. Se puede encuadrar dentro de una relación paternalista en la cual la dirección está presente en todas las actividades que el obrero desarrolla con la empresa y con la comunidad. Tanto la familia de aquel como la del trabajador quedan integradas en la vida cotidiana del poblado. Se concibe la tarea laboral como un vínculo de dependencia exclusiva, con lazos especiales hacia el superior. En México se puede encuadrar dentro de este modelo la gestión llevada a cabo por Estevan de Antuñano, para su fábrica textil La Constancia Mexicana en Puebla (1835). En Argentina, se puede mencionar al empresario belga Julio Steverlynck, en su fábrica textil Algodonera Flandria, aunque de fecha más tardía (1924).[7]

Además, de la clara diferenciación entre el espacio destinado para las actividades administrativas o industriales y del alojamiento del personal que labora, similar situación se presenta en la forma que es remunerada la tarea ya sea con dinero en efectivo o a través de vales, moneda propia de la empresa o una libreta de provisiones cuya mercadería se obtiene únicamente en la proveeduría de la compañía, la llamada tienda de raya en México[8].

Resumiendo, la urbanización con la localización de cada vivienda en el conjunto y según la tipología utilizada, refleja la misma estructura jerárquica que tiene la empresa. La residencia del administrador o director, estará presente, cerca del establecimiento, bien visible en un lugar privilegiado en concordancia con el sentido de autoridad que debe desempeñar frente a su comunidad y de acuerdo con el tipo de organización y gestión que impone en el lugar de trabajo y en el pueblo, posibilitándole visualizar —desde su propia casa— las conductas que desempeña el personal.

Una contribución desde la academia

Muchos de estos establecimientos actualmente degradados o camino a ello —y que antes estaban aislados—, hoy en día se encuentran próximos a áreas de expansión urbana. Por lo tanto, el estudio de estos poblados industriales o villas obreras, tanto por su valoración histórico-social como por sus potenciales utilidades materiales actuales o futuras, servirá para contemplar su posible aprovechamiento, como se mencionó en páginas anteriores.

Ante esta situación, la base de datos que se encuentra en proceso busca contribuir al conocimiento y valorización de un patrimonio industrial y cultural latinoamericano que puede estar en riesgo. La idea que motoriza al proyecto es colaborar de manera conjunta entre la universidad y los gobiernos locales, regionales o nacionales, para la protección de los ejemplos que se encuentren con alta vulnerabilidad.[9]. Se debe remarcar que hasta el momento, no se han observado trabajos similares que hayan relevado y sistematizado la información disponible dentro de los parámetros expuestos[10].

La base de datos no está orientada únicamente a un marco histórico-teórico, sino que los resultados obtenidos, pueden aportar herramientas útiles para aquellos operadores urbanos que se encargan de intervenir áreas en expansión de las ciudades o revitalizar zonas degradadas que presentan algunas company-towns o villas obreras. La intención es que no se subutilicen estos espacios industriales y domésticos, vaciándolos de su contenido original tangible e intangible, al desconocer los valores sociales, económicos y culturales que poseen. La finalidad es utilizar la información reunida en la base de datos como material de consulta tanto para las instituciones públicas como privadas encargadas de la reconversión de esos sitios.

Se ha observado que muchas veces los operadores urbanos se encuentran con la dificultad de poder cruzar datos y/o analizar casos similares a los ejemplos a intervenir. En general, las múltiples investigaciones sobre el tema planteado están dispersas, no están sistematizadas y muchas no tienen la difusión suficiente al ser trabajos de circulación restringida dentro de la academia.

La propuesta de esta base de datos, cuya implementación está bajo la responsabilidad de equipos de investigación pertenecientes a las universidades mexicanas ya mencionadas y la universidad de Buenos Aires, tiene por fin, como se ha expresado, estudiar estas urbanizaciones desde una mirada integral. Entender este tipo de modelo de industrialización-urbanización desde un puñado de ejemplos, sería restringir la comprensión de una situación global que se dio a lo largo de los últimos dos siglos en nuestros países. O sea, se busca trabajar desde los estudios de caso, sin dejar de lado el contexto económico y social de los países involucrados. Los resultados servirán para explicar situaciones regionales o locales.

Conclusiones

La intención final del proyecto es mantener viva la antigua identidad industrial. La ciudadanía, el capital privado y el Estado deben ser los principales actores que decidan cómo afrontar la nueva situación social, económica y urbana en estas regiones en proceso de desindustrialización, a partir de la reconversión de las antiguas fábricas y sus viviendas.

Es posible retornar el rol aglutinador que tenían estos espacios de trabajo para la población local en su conjunto, mediante la participación comunitaria. Y que el patrimonio material y simbólico de estas urbanizaciones se mantenga en el ideario popular de una manera activa. La reconversión de estos centros industriales es indispensable para que vuelvan a ser protagonistas de la historia urbana, trasformados ahora en elementos clave para la revitalización regional, promoviendo su inserción económica a escala local.

Recuperarlos con sentido social y como una estrategia de futuro, no sólo evitará la pérdida de un patrimonio material reutilizable, sino que permitirá conservar el valor simbólico y cultural que forma parte de la memoria colectiva de quienes vivieron y trabajaron allí, y que bajo los recuerdos, vivencias y vínculos personales, los identifica con el lugar y la comunidad.

Por ello, estudiar estas urbanizaciones desde una mirada integral, sin dejar de lado el contexto económico social de cada país, es necesario para conocer el rol que han tenido estos poblados industriales o villas obreras para su población. Comprender el valor histórico-social y visualizar sus potenciales utilidades materiales actuales o futuras, son fundamentales para contemplar su posible aprovechamiento. De allí el planteo de la base de datos que se ha implementado.

Bibliografía

Altman, I. y Zube E. (1989) Public Places and Spaces. Human Behavior and Environment. Plenum Pressw. New York

Anzaldúa Arce, R. (2007) “Identidad-Alteridad. Reflexiones sobre fronteras imaginarias en la construcción de la identidad.” En: Chale, P. y Varguez Pasos, L. (editores) Sociedad y cultura: las múltiples caras de sus fronteras. Universidad Autónoma de Yucatán- Arizona State University. Arizona EEUU

Cassirer, E. (1967): Antropología filosófica. Fondo de Cultura Económica. México DF. México

García Bravo, H. (1997): “Comunicación, vida cotidiana e identidades urbanas en S.L.P., en tiempos de globalización”. En: Revista Electrónica Razón y Palabra. Julio http://www.razonypalabra.org.mx/mcluhan/trad.htm

Glassie H. (1975): Folk Housing in Middle Virginia: A Structural Análisis of Historic Artifacts cap. I y II University of Tenessee Press. Knoxville. EEUU

Goffman, E. (1984): Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Amorrortu. Buenos Aires. Argentina

Harvey D. (1985): Urbanismo y Desigualdad social. Siglo XXI. Madrid. España.

Ledrut, R. (1973): Sociología urbana. Instituto de Estudios de Administración

Local. Madrid, España.

Lupano M.M., Puriños, J., Falabella, F. y Lobosco, S. (2018) Paisaje industrial y cultural. Villas y poblados dependientes de actividades productivas en Argentina y México. En Gestión del patrimonio. Paisajes culturales y participación ciudadana. Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, Uruguay. Universidad CLAEH Montevideo. Uruguay

Lupano, M. M. (2015)Cuando la ficción se convierte en realidad. Las huelgas de Cananea y Río Blanco, en México, en clave de historia urbana. Colección Crítica Nº 200. IAA.FADU-UBA. Buenos Aires. Argentina.

———————- (2009) Gran Familia Industrial. Espacio urbano, práctica sociales e ideología (1870-1945). Editor: Santiago Arcos. Buenos Aires. Argentina.

Merleau-Ponty M. (1985) Fenomenología de la percepción. Editorial Planeta Agostini. Barcelona. España.

Newell D. (1987): “Arqueología industrial y ciencias sociales” En Debate Nº 13, Barcelona. España. Reproducido en: Cuadernos de Historia 3, septiembre., iaa-fadu-uba. Buenos Aires. Argentina.

Periódico Regeneración 15 junio 1906 Año I 3º época.

Romero Gil, J. M. (1991), El Boleo, Santa Rosalía, Baja California Sur. Un pueblo que se negó a morir (1885-1954) Sonora, UNISON- Gobierno del Estado de Baja California Sur. Sonora. México

Soja E. (2008) Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Ediciones Traficantes de sueños. España

Ricoeur, P. (1965) Freud: una interpretación de la cultura. Siglo XXI. Barcelona. España.

Thompson, E. (1989):“Tiempo, disciplina y capitalismo”, en Tradición, revuelta y conciencia de clase. Crítica. Barcelona. España.

Verano Gamboa, L. (2014) “Ontología de lo sensible y espacio corporal”. En Revista Filos No 38 junio Curitiba. Brasil.

Notas:

[1] Proyecto de investigación binacional entre la facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y las facultades de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Baja California Sur; la Universidad Autónoma de Baja California, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

[2] Para ampliar el tema se puede consultar Lupano, María Marta (2015)Cuando la ficción se convierte en realidad. Las huelgas de Cananea y Río Blanco, en México, en clave de historia urbana. Colección Crítica Nº 200. IAA.FADU-UBA

[3]El 7 de julio de 1985, el silbato de la fundición de Santa Rosalía, Baja California Sur, no se escuchó más. Ese sonido había sido, durante mucho tiempo, el anuncio de la entrada y salida del trabajo. El silencio prolongado fue la señal de que los hornos y los trabajos mineros se habían paralizado definitivamente (Romero Gil, 1991).

[4] La metodología utilizada en el trabajo de gabinete consistió en revisar tres tipos de corpus documental: aquellos escritos, generados por la empresa o por la sociedad de ese momento, o sea, aquellos surgidos a partir de la interacción social y que se produjeron pensando en ese presente; los documentos gráficos (catastros, planimetrías, planos de viviendas, etc.), que remiten a formas de representación de un territorio-espacio y que fueron elaborados por los técnicos y especialistas del período estudiado, y por último, los documentos fotográficos de aquella época, tanto los que incluyen registros de la arquitectura y del desarrollo urbano, como los de ciertas ceremonias o prácticas sociales comunales. Preferentemente se buscó una masa de documentación que hubiera sido cruzada entre los individuos y las instituciones, como parte del sistema de comunicación de ese pasado.

[5] El tanino es una sustancia muy astringente, que se emplea principalmente en el curtido de pieles. Se extrae de la corteza de algunos árboles, como el castaño, el roble, o el quebracho colorado (en Argentina este árbol tarda en crecer cien años, de allí el problema de la tala indiscriminada como ocurrió a principios del siglo XX).

[6] Plantaciones que elaboran la yerba mate, hierba que se usa como infusión en Argentina, Uruguay y Brasil.

[7] Para ampliar el tema ver Lupano, María Marta (2009) Gran Familia Industrial. Espacio

urbano, prácticas sociales e ideología (1870-1945). Editor: Santiago Arcos.

[8] En el poblado minero de Cananea (estado de Sonora), a los norteamericanos se les pagaba en dinero en efectivo, a los mexicanos en vales para las tiendas de raya de la Compañía, cuyos productos eran más caros que en los comercios independientes. Si el minero mexicano quería canjear su vale por efectivo, la misma empresa lo hacía, pero a un valor menor. Periódico Regeneración 15 junio 1906 Año I 3º época.

[9] Para ampliar el tema sobre la conformación de la base de datos se puede consultar Lupano M.M. et al (2018) Paisaje industrial y cultural. Villas y poblados dependientes de actividades productivas en Argentina y México. En Gestión del patrimonio. Paisajes culturales y participación ciudadana. Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, Uruguay. Universidad CLAEH Montevideo. Uruguay

[10] Se debe mencionar que la Universitá degli Studi di Padova, bajo la dirección del Profesor Giovanni Luigi Fontana, fue la iniciadora, hace unos años, de una red internacional de investigadores para el estudio de poblados industriales bajo el título Company town in the Word la que quedó desactivada, por problemas técnicos hace tres años. Dicha red, en la cual participó la arquitecta Lupano, fue el antecedente que sirvió para concebir el proyecto en curso. La diferencia con la propuesta de la Facultad de Arquitectura de la UBA, es que la de Padova contenía un resumen de la historia de cada poblado, sin especificar a detalle el tipo de urbanización o viviendas.