Assessment and preservation of the Nativitas’ water plant. Between stylistic monument and technical architecture

Alejandro Leal Menegusa, Rocio Barbara Euroza Antunezb

aCentro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Facultad de Arquitectura UNAM: e-mail, ORCID, ResearchID

Recibido: 08 de agosto del 2022 | Aceptado: 23 de febrero del 2023 | Publicado: 31 de marzo de 2023

Resumen:

La valoración patrimonial y la conservación de las obras de abastecimiento de aguas de la Ciudad de México de inicios del siglo XX se pueden plantear desde dos perspectivas complementarias: desde la parte objetual por la calidad de su arquitectura, y desde la parte sistémica por la importancia histórica de las obras en su conjunto. Sin embargo, esta segunda valoración revela aspectos sombríos, pues las obras se encuentran ligadas a la depredación ecológica y la destrucción del entorno natural. De ahí, que para la conservación de un conjunto monumental, no se deba construir únicamente a partir de sus aportaciones, sino también desde sus consecuencias. Esta última idea consolida un enfoque distinto respecto al sentido de la conservación del patrimonio, y representa una postura crítica frente a los ideales de la modernidad que lo produjeron. Coincidentemente, en términos de la valoración y conservación del caso de estudio (la casa de bombas de Nativitas de 1905, conocida también como la planta de agua), estos mismos aspectos operan y sirven para plantear una estrategia de intervención alternativa para un inmueble que se encuentra actualmente en desuso y en estado ruinoso, aun cuando forme parte una Declaratoria Internacional de la UNESCO.

Palabras clave: Sistema de abastecimiento de aguas en la Ciudad de México, Casa de bombas de Nativitas, Manuel Marroquín y Rivera, patrimonio arquitectónico.

Abstract:

The assessment and conservation of Mexico City’s water supply works as heritage in the early 20th century, can be viewed from two complementary perspectives: from the objectual point of view due to the quality of their architecture, and from the systemic point of view due to their historical importance as a whole. However, this second assessment reveals somber aspects since water supply works are linked to ecological depredation and the destruction of the natural environment. Hence, the conservation of this monumental ensembles should not be based only on its contributions, but also on its consequences. This last idea constitutes a different approach to the meaning of heritage conservation and represents a critical stance against the ideals of the modernity that produced it. Coincidentally, in terms of the assessment and conservation of this case study: The 1905 Nativitas’ water plant, these same aspects are at work and provide an alternative strategy for the intervention of a building that is currently in disuse and in a state of ruin, even though it is part of the UNESCO International Declaration.

Keywords: Water supply system in Mexico City, Nativitas water plant, Manuel Marroquín y Rivera, Architectural Heritage.

Introducción.

Entre el monumento de estilo y la arquitectura técnica

Las obras puramente materiales se transforman y desaparecen.

La Arquitectura, no; es carácter suyo lo imperecedero; […]

Nicolás Mariscal, 1901

A inicios del siglo xx, en México se gestó una tensión entre dos extremos distintos de concebir la arquitectura. Por un lado, la visión tradicional y aceptada de la arquitectura, apoyada principalmente por los arquitectos, y, por otro lado, una forma diferente, fruto de la Revolución industrial, promovida mayormente por los ingenieros que denominaremos, utilizando la definición de Hitchcock, como arquitectura técnica (Hitchcock, 2015, p. 69). De ahí que personajes relevantes de la época, como el arquitecto Nicolás Mariscal, se cuestionaran qué era lo verdaderamente arquitectónico, y se preocuparan por definir los ámbitos de competencia de la arquitectura y la ingeniería.

En aquel entonces, la manera tradicional de entender a la arquitectura partía de su concepción como una obra de arte, cuyo estilo y carácter ornamental le otorgaba la capacidad de convertirse en monumento, como señala el epígrafe. Por otro lado, la arquitectura técnica, percibía a la arquitectura como una edificación definida por su función y carácter utilitario; dotándola indirectamente de una condición efímera y desechable, difícilmente capaz de alcanzar la atemporalidad requerida por el monumento. Al respecto, el propio Mariscal ahondó:

Desde el punto de vista científico, la arquitectura y la ingeniería son dos hermanas, porque proceden de un mismo tronco, las matemáticas, que a ambas les sirven de sólido fundamento; pero desde el punto de vista artístico, son dos entidades totalmente diversas, puesto que la belleza constituye la esencia de la arquitectura como arte liberal (Mariscal, 1901, p. 28).

En medio de estas dos percepciones se encontraban los adelantos técnicos en materia constructiva, que poco a poco trastocaron el orden establecido. Un ejemplo de esa visión más radical, y en cierto sentido más moderna, fue la que sostuvo el ingeniero Manuel Torres Torija, quien señaló:

La arquitectura tiene por objeto esencial llenar con economía y conveniencia todas las condiciones que demanda la naturaleza y el empleo de un edificio cualquiera.

Los edificios, cualquiera que sea su especie, deben satisfacer antes que todo a la razón, la cual exige que el conjunto de todas sus partes llene las conveniencias que derivan del objeto a que se destina dicho edificio, y de las consideraciones de solidez y economía que en ningún caso se deben descuidar.

La arquitectura comprende dos partes bien distintas: el dibujo y la parte técnica del arte: el primero da la facultad de representar con exactitud y claridad las propias concepciones; pero el estudio de la parte técnica será el que alumbre la imaginación para dar nacimiento a nuevas concepciones capaces de satisfacer el gusto y el buen sentido (Torres Torija, 1895, p. 7).

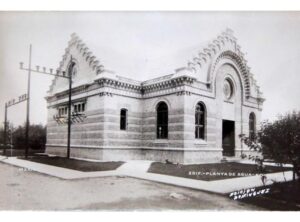

De esta forma, a decir de Torres Torrija, la razón estaría por encima de la belleza, y el arte, inclusive tendría una vertiente técnica en su concepción. En el caso que nos ocupa, las obras de abastecimiento de aguas, el dilema estuvo presente: seguramente una pregunta que se hicieron sus promotores, diseñadores y constructores, fue cómo hacer que estas obras públicas, aun con su carácter utilitario y funcional, se convirtieran en monumento de su época. Personajes como Marroquín, Daza, Alvarado y Pani, todos ellos ingenieros, coincidieron en la necesidad de concebir al proyecto desde una doble perspectiva. Por un lado, implementando nuevas técnicas constructivas, particularmente con la tecnología del concreto; apostando así por una arquitectura técnica. Por otro lado, estimaron adecuado dotar a esta arquitectura técnica de un lenguaje ecléctico[1], garantizando con su estilo y carácter ornamental la condición monumental, que una obra edilicia representativa del período requería. De este modo recupera Lourdes Diaz (desde la Memoria descriptiva de las obras de Marroquín) el sentido de la arquitectura que el ingeniero Alberto J. Pani diseño para las casas de bombas, particularmente para la número 1 en la Condesa (fig. 1):

“El Sr. Pani desarrolló un proyecto bastante artístico para la fachada, una fuente monumental que podrá alimentarse con el agua de alguna de las tuberías de presión que existen a inmediaciones del edificio.” (Díaz, 2014, p.79).

Esta interesante decisión deja entrever la importante tensión y rivalidad entre profesiones. Sobre todo, porque los ingenieros se encontraban construyendo de forma innovadora muchos de los monumentos más relevantes de la época, en detrimento de los arquitectos, quienes históricamente se habían encargado de ello.

Esta aparente paradoja, también se observa en otros grandes proyectos de la época, como el Palacio de Bellas Artes, el de Comunicaciones o el Postal,[2] que al igual que el sistema de abastecimiento de aguas, no solo se concibieron como soluciones de carácter técnico, sino que fueron obras dotadas de un peso simbólico como monumentos de estilo.

Pero no todos los proyectos del periodo tuvieron esa carga simbólica, por ejemplo, el sistema de tranvías eléctricos de la Ciudad de México y sus estaciones rectificadoras. Estos últimos son edificios que evidencian un carácter completamente funcional, sin alguna pretensión estilística en su lenguaje arquitectónico. Una posible hipótesis de ello sería que la iniciativa privada, a diferencia del Estado, tuvo una visión distinta del sentido histórico que podían llegar a poseer estas obras. En ese sentido, el proyecto de abastecimiento de aguas se equiparó a las otras grandes obras del periodo, como el Palacio de Bellas Artes.

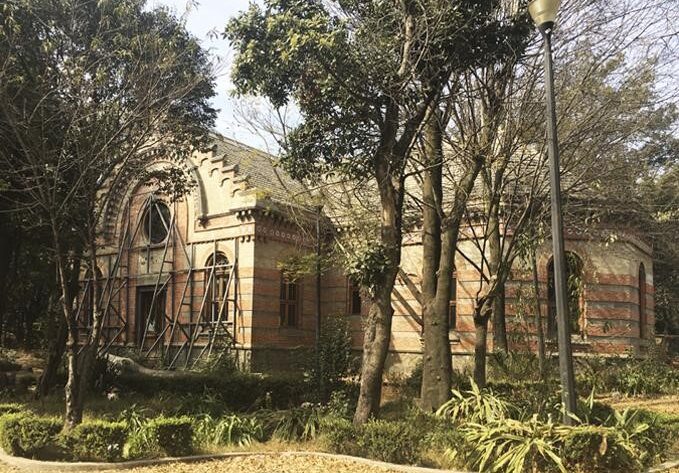

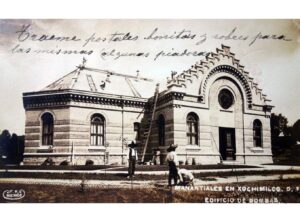

El presente caso de estudio, la casa de bombas de Nativitas, es testimonio de esta doble perspectiva, al ser un edificio significativo del proyecto de abastecimiento de aguas construido en un lenguaje arquitectónico ecléctico, mayormente en concreto armado (fig. 2).

Aunque este periodo estuvo marcado por las diferencias gremiales, estas han sido constantes históricas, como afirma Bonet Correa. Basta recordar las iniciadas entre las Artes Liberales y las Artes Mecánicas, divididas después como el Arte y la Ciencia, o bien como el Pensamiento y el Tecnicismo (Bonet Correa, 1999). Sin embargo, un resultado prometedor dentro del discurso arquitectónico mexicano fue la combinación entre la estética historicista del arquitecto, el ingeniero responsable de la funcionalidad constructiva y la comisión especial determinada por el Estado, que mejoró y renovó la propuesta, ya fuera arquitectura o infraestructura oficial. Si bien esta equidad no se logró en todas las construcciones contemporáneas, si permitió un posterior progreso en cada especialidad. Estas particularidades han consolidado una aportación al patrimonio cultural de esta temporalidad.

Sobre el higienismo en la reorganización de la ciudad

La cuestión sobre el abastecimiento de aguas en la Ciudad de México ha sido una preocupación constante a lo largo de su historia. Para el caso que nos ocupa, desde mediados del siglo xix se realizaron trabajos significativos de reparación de antiguas infraestructuras de la ciudad. Labores que en gran medida respondieron al creciente interés de la sociedad por la salud pública, debido a las sucesivas epidemias que la asolaban, pero también, por la fuerza que tomó el movimiento higienista internacional, siendo este un fenómeno característico de aquel periodo. No obstante, no sería sino hasta principios del siglo xx, cuando se construiría en la Ciudad de México un nuevo sistema de abastecimiento de aguas, fruto directo de la estabilidad social, política y económica que privaba en el país en aquel momento (Tenorio Trillo, 2012/2017, pp. 365-370).

El proyecto tuvo como objetivo principal combatir enfermedades y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, pero también brindar la pauta para planificar y embellecer el espacio público con el despliegue de sus instalaciones (Sánchez Ruiz, 2009, p. 17).

De ahí que este importante proyecto fuera concebido como un instrumento capaz de modificar el orden moral, social y territorial de los habitantes de la ciudad.[3]

La condición lacustre y endorreica del emplazamiento de la ciudad, con aguas poco profundas, históricamente produjo inundaciones y desecaciones con los años; circunstancia que limitaba la pureza y la potabilidad de las aguas disponibles. Los acueductos abiertos, cajas de agua, fuentes públicas y pozos artesanos,[4] fueron los mecanismos de abastecimiento y distribución tradicionales que funcionaron por muchos siglos, pero que, para esta época, resultaron insuficientes debido al crecimiento poblacional y a las crisis de salud pública como consecuencia de epidemias. De ahí que se hiciera imprescindible un nuevo sistema que partiera de otros principios técnicos, particularmente con el uso de la energía eléctrica y las casas de bombas.

El desarrollo de la microbiología, la inmunología y la epidemiología jugaron un papel clave en la conceptualización del proyecto, al relacionar al medio social con el medio ambiente (Agostoni, 2003, pp. 21-22). La amenaza social se vinculó con la pobreza, la expansión urbana y la migración. El riesgo ambiental se relacionó con las limitaciones inherentes a la cuenca lacustre endorreica. Así, las deficientes condiciones urbanas, geográficas e hidrológicas de la Ciudad de México justificaron su necesario desarrollo desde una perspectiva higienista (Barbosa & González, 2009, p. 104).

La participación conjunta de médicos, ingenieros y arquitectos (Sánchez Ruiz, 2009, p. 17) garantizó una concepción teórica, técnica, jurídica y administrativa integral. Esta mediación fue guiada por científicos de diversas profesiones y dependencias gubernamentales, viéndose fortalecida por su desarrollo a través de Comisiones Técnicas. El proceso, multidisciplinar y complejo derivó en una forma distinta de concebir la obra pública y en la propia organización gubernamental.

En la búsqueda del bienestar social, la importancia de la distribución de las aguas urbanas permitió que la función de la obra pública se convirtiera en servicio público. En ese sentido, se planteó a la ciudad como una entidad organizada por medios técnicos, servicios e instalaciones necesarias para su funcionamiento. Esta interpretación sobre el papel de las infraestructuras y la obra pública marcó una ruptura con el entendimiento anterior; al transitar de la idea de una ciudad como un simple conjunto de construcciones conformadas y organizadas por calles y lotes, a un sistema complejo e interrelacionado de infraestructuras públicas. Componentes que al final serían los que verdaderamente aportarían el orden urbano a la ciudad (Sánchez Ruiz, 2013, pp. 252-255).

En el caso de la infraestructura hidráulica, la garantía sobre la calidad y dotación de las aguas urbanas se aseguraría por el control higienista de su funcionamiento y eficiencia.[5] Por una parte, el funcionamiento vinculó a las fuentes de abastecimiento con la ciudad de forma moderna; por otra parte, la eficiencia consideró a la mecanización, los ductos y a la arquitectura necesaria para el abastecimiento, desde la perspectiva de lograrlo de la forma más racionalmente posible.

El nuevo sistema de abastecimiento de aguas de la ciudad no solo satisfizo las aspiraciones de bienestar y progreso urbano; también representó una ruptura con las antiguas infraestructuras, y estableció a la modernidad higienista como un periodo de trascendencia cultural y tecnológica que reorganizó a la propia ciudad (Tenorio Trillo, 2012/2017, pp. 365-370).

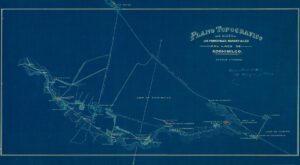

Las obras de aprovisionamiento de agua en el periodo de 1903 a 1917

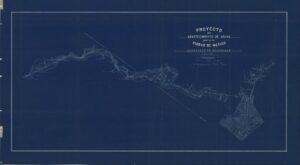

El equipo de constructores y diseñadores detrás del proyecto de abastecimiento de aguas para la Ciudad de México fue dirigido por los ingenieros Manuel Marroquín y Rivera, Carlos Daza y Fernando Arechavaleta, miembros todos de la Escuela Nacional de Ingenieros. En el equipo técnico de proyectistas, calculistas y constructores, se encontraron ingenieros pasantes en búsqueda de experiencia como Alfredo Alvarado, Octavio Dubois, Alberto J. Pani y Modesto C. Rolland, quienes sumaron en total 74 profesionales. El proyecto aprobado incluyó la captación de las aguas de los manantiales de Xochimilco, la construcción del acueducto de Xochimilco a México, el depósito de almacenamiento en las lomas del molino del Rey, y la distribución del agua en la ciudad (Galindo y Villa, 1905, pp. 249-259), (fig.3 y 4).

Este proyecto, aprobado por el Ayuntamiento de la Ciudad de México, fue complementado por otros especialistas en saneamiento y drenaje, con los ingenieros Luis Espinosa y Roberto Gayol a la cabeza. Lo que demuestra lo complejo y perfectible del mismo, pero también la organización del conocimiento necesario conforme se desarrolló la obra. Por ejemplo, se lograron materializar diversos estudios realizados desde mediados del siglo xix.

En particular, se extendieron las investigaciones del Dr. Antonio Peñafiel (1884, pp. 25-126) sobre las aguas cercanas a la ciudad; y se complementaron las exploraciones del Ing. Antonio M. Anza sobre cimentaciones en terrenos lacustres (Escamilla, 2013, pp. 374-376), conocidos como cajones de cimentación (Silva Contreras, 2016, pp. 145-153). Además de que se dio continuidad a la experimentación técnica sobre cemento y diversos materiales constructivos, que previamente habían sido realizados en el Laboratorio de materiales de la Escuela de Ingenieros (Escamilla, 2013, pp. 374-376).

Por otra parte, para la delimitación del sistema de abastecimiento se precedió a la adquisición de terrenos para su desarrollo, así como los derechos de vía, terrenos colindantes y los cruzamientos de avenidas necesarios. Para llevarlo a cabo, se ejerció el Decreto que autorizó al ayuntamiento de la Ciudad de México a expropiar las aguas potables y los edificios necesarios para el alineamiento de las calles (1882); también se recurrió al Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos (1891; 1894 y 1902); y el Reglamento del ramo de Obras Públicas de la municipalidad de México (1897), entre otros (Sánchez Ruiz, 2013, pp. 136-148). Es decir, el proyecto material fue posible por la existencia y el desarrollo paralelo de una serie de legislaciones que lo permitieron. Aspectos complementarios a la obra, pero que fueron de gran relevancia, fueron los almacenes y talleres, el ferrocarril de vía, y el hospital. En la calidad constructiva, se sumaron los contratos con proveedores, que incluyeron tiempos de entrega, especificaciones técnicas y penalizaciones respectivas.[6]

En resumen, las obras significaron un adelanto en múltiples frentes relativos a la administración de la obra pública. La característica de esta obra permitió la vinculación entre el gobierno, la obra pública y los centros generadores de conocimientos. El dominio del agua integró a la técnica con la arquitectura (Silva Contreras, 2011, pp. 179-205); este acercamiento científico consolidó una nueva área de conocimiento (Bazant, 2006, p. 245) y forjó una sobresaliente cultura tecnológica (Leal, 2020, pp. 66-104). En consecuencia, estas obras tuvieron un papel significativo en el desarrollo profesional de especialistas y obreros mexicanos; al asumir funciones protagónicas en este proyecto (El imparcial, 1910). En un tiempo, cabe recordar, que fue dominado por la presencia de especialistas y técnicos extranjeros.

Debido a que fueron grandes inversiones y simbolizaron el modelo económico, social y político promovido por el Estado, entre 1904 a 1920 se difundieron los trabajos, tanto en periódicos, como revistas, y otras muchas publicaciones, entre ellas las cartas postales. A la par, en la búsqueda de compartir sus experiencias, los participantes en las obras publicaron sus trabajos gremialmente, aportando a la cultura tecnológica, antes señalada. Estas obras, finalmente también fungieron como propaganda para el uso de materiales modernos, y sentarían un precedente al ser pioneras en la introducción de estos en una sociedad ávida de cambios.

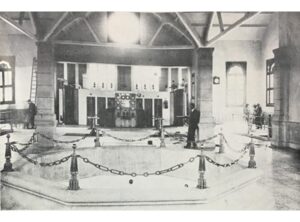

Sobre su funcionamiento y sus partes

Su funcionamiento tuvo dos partes, el aprovisionamiento y la distribución. Para el primero, se construyeron instalaciones en cada manantial potable de Xochimilco. De ahí que la casa de bombas núm. 2 se emplazara en la Noria, la núm. 3 en Nativitas, la núm. 4 en Santa Cruz, y la núm. 5 en San Luis. Estos edificios, construidos entre 1905 y 1908, conformaron el control inicial de las aguas. El programa arquitectónico (Quintana Álvarez, 1996, pp. 47-56) de las casas de bombas incluyó la sala técnica, la extracción y la reserva de agua. Existieron edificios auxiliares como la casa del maquinista y el vertedero de descargas, además se añadió el control de la insalubridad ambiental con los lavaderos comunales, y el jardín-bosque de recuperación pluvial.

Las aguas se trasladaron en un innovador acueducto cerrado ovoidal de concreto armado. Este se construyó entre 1905 y 1908 (fig. 5). Su extensión aprovechó la pendiente diferenciada entre la ciudad y las fuentes de suministro para que la gravedad y la mecanización condujeran las aguas. El recorrido cerrado usó columnas de ventilación que conservaron el direccionamiento, la velocidad y la higiene de las aguas; estos elementos marcaron trayectorias y posibilitaron el mantenimiento autónomo del funcionamiento general.

Así, cada torre tenía una compuerta que aislaba tramos del acueducto para reparaciones, y un vertedero de demasías que reencontraba el agua con el lugar de extracción. Este primer sistema concluyó con la casa de bombas núm. 1, en la Condesa, construida entre 1908 y 1910. Este edificio reguló y bombeó el agua a la parte más alta de la ciudad, en el molino del Rey, en Chapultepec.

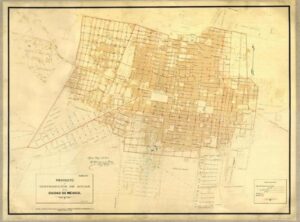

La segunda gran función de distribución organizó las aguas en Chapultepec. Para ello, se construyó una cámara de válvulas, una torre vertedora general, que recibió, reguló y bajó las aguas. Aunado a esto, se dispuso de cuatro depósitos cerrados y comunicados entre sí, que recibieron el excedente, y permitieron regular el flujo del agua. Estos se construyeron de 1907 a 1909, y contaron con una torre de ventilación para su mantenimiento.[7] Posteriormente, cuando las aguas bajaban de Chapultepec, se recibían en la cámara de distribución en Tacubaya, de donde partía la distribución urbana. La ciudad empezó a abastecerse de forma parcial a partir de 1908, agregando más tuberías urbanas conforme se aceleraron los trabajos entre 1910 y 1913 (fig. 6).

La construcción de este proyecto se resolvió con la extensión y organización, visible e invisible, de ductos subterráneos y conjuntos arquitectónicos. Este conjunto monumental moderno (Choay, 2007, pp. 113-126), parte de la idea de la monumentalidad histórica y de los conjuntos urbanos históricos señalados por Choay; ya que, como hemos destacado, la infraestructura hidráulica se desarrolló a lo largo de una extensión geográfica, e implementó diversas instalaciones que desarrollaron a su vez pequeños conjuntos. A pesar de ello, a nivel de la sociedad, prevalece su valor arquitectónico individual y fragmentado, sobre su valor histórico de conjunto. Además, aún no se ha ponderado críticamente su legado, es decir, las consecuencias de esta modernidad materializada. Por lo que priva su lectura patrimonial superficial, basada en atributos meramente estilísticos, y su condición como equipamiento urbano obsoleto.

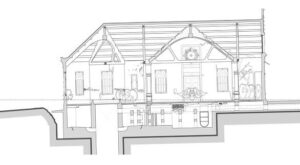

Las innovaciones de la Planta de agua de Nativitas

La casa de bombas núm. 3 se ubicó en un terreno rodeado de ciénagas, en tierras bajas (Terrones López, 2004, p. 158) al sur del lago de Xochimilco. Las características de su emplazamiento consideraron necesario el uso de cimentaciones especiales para su construcción, así como maquinaria impulsora del agua de la casa de bombas hacia el ducto general, ubicado a una mayor altura que ésta. Su compleja construcción comenzó con el cajón de cimentación (Tomlinson, 1996, p. 181), que alojó maquinaria y tubería extractora, el brocal del manantial y las galerías de contención. Posteriormente siguió con la planta baja, que ocupó maquinaria eléctrica y diversos accesos a las galerías. Finalmente, la superestructura fue definida por sus muros, armaduras y cubiertas inclinadas. La supervisión de esta obra estuvo a cargo del ingeniero Alfredo Alvarado, quien organizó en su tesis profesional su experiencia en las obras de Xochimilco.[8] Sobre su arquitectura podemos afirmar que, al igual que las otras casas de bombas, esta reúne esa doble perspectiva estilística y técnica (fig. 7), que apuesta por la innovación constructiva en un entorno físico desfavorable.

Sobre su valoración como monumento de estilo

Este monumento ecléctico (Rowe, 1999, pp. 41-44) compartió una lógica estilística con las casas de bomba, y con el resto de la infraestructura de abastecimiento. La composición arquitectónica la desarrolló el Ing. Alberto J. Pani, e incorporó elementos arquitectónicos y ornamentales en una corriente ecléctica histórica racional, definida por Hitchcock (2015, p. 18).

El edificio está resuelto con un esquema arquitectónico en cruz latina, que recuerda un templo, y aunado al uso de concreto, otorga espaciosidad al interior, y una escala monumental al exterior. Las fachadas recuperan dos componentes románicos, el muro bajo de recolección pluvial y el frontón. Por su parte, las portadas sur, oriente y poniente evocan un muro hastial medieval, con una banda lombarda escalonada ascendente (fig. 7).[9]

Así, los ornamentos partieron de piso a techo desde el basamento (zócalo-piezas regulares de piedra brasa; talud-piedras irregulares; brasa y repisón-cantera), el macizo (hiladas alternadas de tabique rojo industrializado y tabique de cemento), el cornisamento perimetral de tabique (arquitrabe, friso -piezas azulejo- y cornisa) y el encuentro de dos techumbres a dos aguas. Se agregaron molduras simplificadas como ménsulas, botaguas, cerámicos, derrames, coronamientos, tejas y pisos. Su integración armónica y dinámica permitió el juego de planos, colores y texturas (fig. 8).

Las fachadas “eclécticas históricas de gusto” (Hitchcock, 2015, p. 18), integraron elementos compositivos menores, como la carpintería trabajada en ventanas. El diseño definió la jerarquía, la ubicación y el funcionamiento como “principal, secundaria, de escotilla o como óculo”. Las molduras y apliques de las chambranas estriadas fueron patrones repetitivos y modulares.

Asimismo, las puertas se decoraron con incrustaciones y moldurajes sencillos al exterior, y al interior se trabajaron más elaborados. El acceso monumental permitió el dominio visual, ambiental y funcional.

Sobre su valoración como arquitectura técnica

En el análisis de la casa de bombas núm. 3 se constata el uso del cemento en toda la obra, lo que pone al edificio a la vanguardia de su época. Se sabe que su uso facilitaría el complejo proceso constructivo, derivado del medio lacustre en el que se desplantaría el inmueble. No obstante, sorprende el sentido experimental y cierta heterogeneidad constructiva en sus fábricas, pues observamos diversas técnicas de aplicación de este en el edificio; como el acero revestido en concreto en las armaduras de la cubierta, ferrocemento en pisos, y muros de concreto (Silva Contreras, 2016, p. 67). Más aún, algunos componentes del edificio fueron prefabricados en talleres y traídos a pie de obra; por ello, necesitaron medios de carga y sistemas de transporte para ejecutarse en un lugar aislado. Asimismo, se usaron diversas maquinarias, como las mezcladoras de concreto, y las que fabricaron tabiques y molduras de cemento.

Una distinción constructiva de Nativitas en comparación con las otras casas de bombas, fue la solución que recibió su cimentación. La parte más profunda corresponde al brocal y sótano; se resolvió con un cajón de cimentación; la segunda recibe al edificio con una dala perimetral superficial (fig. 9). Esta característica es la raíz de los deterioros actuales más importantes a causa de los hundimientos diferenciales, al no contar con una cimentación unificada (Euroza Antúnez, 2022 p. 122). Lo que da testimonio del sentido experimental de la obra, al final fallido.

La solución en muros es notable, al ser de fábrica mixta, compuesta de dos partes diferentes: al interior una parrilla de sección constante de 7 cm de concreto armado, al exterior una sección variable entre 35 y 40 cm de diversos materiales (piedra brasa, aparejos de tabique rojo industrializado, y de cemento). A la sección original en muros, se le sumó una capa de ferrocemento interior, fruto de una intervención con propósito de reestructurar al edificio.

Entre la obsolescencia y la ruina: hacia una puesta en escena alternativa

Desde su puesta en operación en 1908 hasta 1951, la casa de bombas de Nativitas suministró el agua para el servicio urbano. Sin embargo, en 1960 comenzó a mermar su capacidad; esto limitó su vida útil dentro del abastecimiento general de la ciudad y redujo su servicio a Xochimilco (Terrones López, 2004, pp. 138-140). Para 1975 la casa de bombas quedó obsoleta, al agotarse el manantial.

El emplazamiento de la casa de bombas está definido por el bosque, el pueblo originario y el manantial de Santa María Nativitas, de donde toma nombre. Incluye el recuerdo colectivo de las aguas brotantes locales que renombran edificios como el restaurante “Los manantiales.”[10] Asimismo, la casa de bombas se relaciona con el canal y el embarcadero Nativitas Zacapa, otros remanentes de la vida lacustre de Xochimilco. Si bien en la actualidad estos elementos aislados son particularidades distintivas del paisaje cotidiano de la zona, su lectura integral nos muestra, de forma más clara, la memoria cultural de un entorno urbano arquitectónico fruto de un entorno ecológico particular.

Desde 1987 la casa de bombas está catalogada como inmueble histórico de relevancia tecnológica, y forma parte del polígono de actuación de la Declaratoria de la unesco que define a Xochimilco como Patrimonio Mundial de la Humanidad. De ahí que la primera intervención que tuviera el inmueble fuera debido a formar parte de la declaratoria, más que por sus propias cualidades arquitectónicas, o su relevancia histórica en cuanto parte de las obras de abastecimiento de aguas del periodo 1903-1917.

Su desvinculación práctica en términos de recuperación y renovación patrimonial, aceleró la pérdida de la historia de la infraestructura hidráulica y de su lectura integral como conjunto. Esta protección aislada favoreció la idealización patrimonial monumental, dando lugar a un espacio público destinado a la lectura y la consulta de libros. La biblioteca, que tomó el nombre del escritor José Revueltas, funcionó entre 1987 y 2013. Con estas nuevas necesidades interiores se retiró la mayoría de la maquinaria, lo que permitió una sala de lectura más amplia. Además, se cancelaron tanto el acceso al sótano como las tuberías hidráulicas. Si bien se adquirió una nueva utilidad de equipamiento cultural, también se perdió la legibilidad funcional original (Arnal, 2014, pp. 278-279).

Con el agotamiento y desecamiento del manantial en la década de 1970, inició un proceso de desconsolidación del terreno y una etapa de acelerado deterioro del entorno. De forma que la disminución de las aguas en Nativitas fue la razón de su obsolescencia como arquitectura técnica en el sistema de abastecimiento de aguas, pero también fue la causa de su problemática estructural actual, debido a que los hundimientos diferenciales del cajón de cimentación se extendieron y acrecentaron en la cimentación perimetral superficial, inclusive llegaron a la estructura general y a los muros perimetrales.

Con ello observamos que las condiciones ambientales que permitieron la construcción tecnológica del inmueble, en su ausencia aceleraron su degradación física. En Xochimilco se redujeron y extinguieron canales y manantiales con la baja drástica del nivel lacustre debido al abastecimiento urbano; de forma global en la cuenca lacustre central, el desecamiento de sus aguas para el saneamiento urbano aceleró el proceso de hundimiento de la misma ciudad y el acelerado deterioro del patrimonio arquitectónico.[11]

En el caso de la casa de bombas de Nativitas, se sumaron varios intentos fallidos de restauración (el último trabajo de 2013 quedó inconcluso, cuando el lugar se declaró inseguro para la ejecución de labores constructivas). Podemos decir que las intervenciones priorizaron un entendimiento superficial del inmueble histórico. En lugar de atenderse la problemática de desplante en un terreno lacustre en vías de extinción, privó la restauración de estilo sobre la conservación cultural (Muñoz Viñas, 2003, pp. 10).

Desde la práctica, la conservación es la actividad material garante de la preservación de un inmueble simbólico o historiográfico sin alterar su capacidad simbólica. La restauración mejora esa capacidad simbólica. La ambigüedad radica en que muchas técnicas de conservación se basan en la restauración de cualidades de lo que se interviene.

El criterio distintivo parte de la visibilidad de la intervención. Es acaso conservación, cuando no se aspira a introducir cambios perceptibles; es restauración, cuando se modifican los rasgos perceptibles del bien patrimonial.

A la par de estas intervenciones fallidas, se añadieron los efectos sísmicos acumulativos, como los del catastrófico de 2017, que entre fisuras, grietas y fracturas, acrecentaron las afectaciones estructurales iniciales. A la fecha, en 2022, el edificio se encuentra en desuso y estado ruinoso (fig. 10).

Si consideramos las características de decadencia y abandono como particularidades transitivas, estas se convierten en testigos sobre el valor del tiempo, acercándose a la idea de una ruina monumental moderna (Valle Gómez de Terreros Guardiola, 2018, p. 167). Esta interpretación de conservación patrimonial diferencia a los vestigios históricos o ruinas culturales, de los edificios en mal estado o ruinas urbanísticas. Por lo que estimamos que este camino sería el adecuado para llevar a cabo una intervención alternativa en este inmueble.

De ahí parte la propuesta de la ruina misma como un grado de actuación que incluye la legibilidad y legitimidad histórica que hasta el momento conserva al inmueble; esta memoria, hallada en la infraestructura hidráulica de principios del siglo xx, consolida esta nueva valoración patrimonial (fig. 11). Así, las ruinas complementan un símbolo de la decadencia de la razón como contrapunto de la utopía sobre el abastecimiento moderno.

Conclusiones

Las obras de abastecimiento de aguas de la Ciudad de México, entre 1903-1917, representan la obra hidráulica moderna (Abedrop, 2012, p. 48). Esta infraestructura contribuyó a materializar una revolución cultural tecnificada; al modificar tanto las fuentes de agua como los métodos de abastecimiento tradicionales. Con ello, reguló la calidad y la dotación de agua en la ciudad, convirtiendo en el proceso a la obra pública en un servicio público urbano. Dentro de sus más significativas aportaciones, encontramos que fomentó el desarrollo del concreto en la construcción, y posibilitó el crecimiento de la ciudad por casi medio siglo. Sin embargo, en la actualidad, más allá de sus aportaciones, vemos con claridad sus consecuencias. Este conjunto urbano monumental también es testimonio de la transformación de la ciudad en su conjunto y de los cambios irreversibles a la ecología lacustre de la cuenca de México.

En esta valoración, vemos incierto el futuro de la casa de bombas Nativitas. Aunque, por el momento, sus particularidades constructivas nos permitieron analizar la etapa inicial en el uso del concreto y arquitectura ecléctica de finales del porfiriato.

Referencias

Artículos

Bonet Correa, A. (1999). La polémica arquitectos/Ingenieros. Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, XXXI (119-120), 91-93. https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/85564.

Galindo y Villa, J. (1905). Una visita a las obras de provisión de aguas potables para la ciudad de México. Memorias y revista de la Sociedad Científica Antonio Álzate. México: Sociedad Científica Antonio Álzate.

Quintana Álvarez, C. (1996). Apuntes para una estética de la arquitectura industrial del siglo XIX. Ábaco, Segunda época. Núm. 8, Centro de Iniciativas Culturales y Estudios Económicos y Sociales (CICEES) 47-56.

Silva Contreras, M. (2011). Arquitectura y materiales modernos: funciones y técnicas internacionales en la ciudad de México, 1900-1910. Boletín de Monumentos Históricos. INAH. Núm. 22. Materiales y sistemas constructivos, siglos XVI-XX. Primera parte. Mayo-agosto (2011) 179-205.

Libros

Agostoni, C. (2003). Monuments of progress. Modernization and public health in Mexico City, 1876-1910. UNAM, IIH.

Barbosa, M., & González, S. (2009). Problemas de la urbanización en el valle de México, 1810-1910. Un homenaje visual en la celebración de los centenarios. UAM.

Bazant, M. (2006). Historia de la educación durante el porfiriato. COLMEX.

Choay, F. (2007). Alegoría del patrimonio. Editorial GG.

Diaz, L. (2014). Alberto J. Pani. Un promotor de la arquitectura en México. UNAM, FA.

Hitchcock, H. R. (2015). La arquitectura moderna. romanticismo y reintegración. Editorial Reverté.

Mariscal, N. (1901). El desarrollo de la arquitectura en México. Secretaría de Fomento.

Marroquín y Rivera, M. (1914). Memoria Descriptiva de las Obras de Provisión de Aguas Potables para la Ciudad de México. Por el ingeniero Manuel Marroquín y Rivera. Müller.

Muñoz Viñas, S. (2003). Patrimonio Cultural. Teoría Contemporánea de la Restauración. Editorial Síntesis.

Peñafiel, A. (1884). Memoria sobre las aguas potables de la capital de México. Secretaría de Fomento.

Rowe, C. (1999). Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Editorial GG.

Sánchez Ruiz, G. (2009). Planeación moderna de ciudades. Ed. Trillas.

Sánchez Ruiz, G. (2013). Precursores del urbanismo en México. Ed. Trillas.

Silva Contreras, M. (2016). Concreto armado, modernidad y arquitectura en México. El sistema Hennebique 1901-1914. UIA.

Tenorio Trillo, M. (2017). Hablo de la ciudad. Los principios del siglo XX desde la Ciudad de México (De Noriega Rivero, G., & Tovar, J., Trad.). FCE. (Obra original publicada en 2012).

Tomlinson, M. J. (1996). Cimentaciones: diseño y construcción. Trillas.

Torres Torija, A. (1895). Introducción al estudio de la construcción práctica. Secretaría de Fomento.

Utrilla Hernández, A. (2004). Arquitectura religiosa del siglo XIX. Catálogo de Planos del Acervo de la Academia de San Carlos. No 1. Serie de investigaciones sobre el acervo patrimonial. UNAM, ENAP.

Valle Gómez de Terreros Guardiola, M., & Pérez-Prat Durbán, L. (Eds.). (2018). Las ruinas: concepto, tratamiento y conservación. Universidad de Huelva.

Viollet-le-Duc, E. E. (1875). Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle Tomo VIII. A. Morel.

Capítulo de libros

Abedrop, S. L. (coord.) (2012). El gran reto del agua en la Ciudad de México. Pasado, presente y perspectivas de solución para una de las ciudades más complejas del mundo. México: SACMEX. https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2013/02/El-gran-reto-del-agua-en-la-Ciudad-de-Mexico.pdf

Arnal, L. (2014). Los nuevos paradigmas de la conservación del patrimonio cultural. 50 años de la Carta de Venecia. En F. J. López Morales & F. Vidargas (coord.), La imposibilidad actual de la restauración. INAH. https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/libro:679

CONAGUA (s.f.) Capítulo 4 captación de aguas superficiales. En CONAGUA. Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Libro 7. Obras de Captación Superficiales. CONAGUA. SEMARNAT https://files.conagua.gob.mx/conagua/mapas/SGAPDS-1-15-Libro7.pdf

Capítulo 5. Captación de aguas subsuperficiales. En CONAGUA. Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Libro 7. Obras de Captación Superficiales. CONAGUA. SEMARNAT https://files.conagua.gob.mx/conagua/mapas/SGAPDS-1-15-Libro7.pdf

Escamilla, F. O. (2013). VI. El Primer Laboratorio Mexicano de Ingeniería Civil, hoy Biblioteca Ing. Antonio M. Anza González Acervo Histórico del Palacio de Minería Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México. En L. Rodríguez Morales (coord.), 200 años del Palacio de Minería: su historia a partir de fuentes documentales. UNAM. FI. División de Educación Continua y a Distancia. https://www.academia.edu/10779499/El_Primer_Laboratorio_Mexicano_de_Ingenier%C3%ADa_Civil_hoy_Biblioteca_Ing_Antonio_M_Anza

Leal, A. et.al. (2020). El desarrollo de una cultura tecnológica, 1908-1935. Tres revistas de ingeniería de comienzos del siglo XX en México. En I. San Martín Córdova (coord.), Ingenieros arquitectos de profesión, de vocación. Veinticinco protagonistas en la arquitectura mexicana del siglo XX. México: UNAM. FA. https://drive.google.com/file/d/1m5Av2p_hD1dlm8GlHWbVFJhCz-_eOGQ0/view

Terrones López, M. E. (coord.). (2004) A la orilla del agua. Política, urbanización y medio ambiente. Historia de Xochimilco en el siglo XX. México: GDF/Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Delegación de Xochimilco.

Tesis Maestría

Euroza Antúnez, R. B. (2022). “El valor patrimonial de las obras de infraestructura hidráulica de la Ciudad de México del periodo 1903-1913: testigos de una modernidad materializada. La Casa de Bombas no. 3 Nativitas.” [Tesis de Maestría]. UNAM.

Artículos de periódico

S. f. (18 de marzo de 1910). Página Titular. Ayer fue terminado el gran acueducto. México: El imparcial, 1.

Notas

[1] Esta reunió diversos grados de historicismo; pudo ser ecléctica de estilo, de racionalismo o bien de gusto. Ver Henry-Russell Hitchcock (2015, pp. 10-15). En el caso de México, se desarrollaron marcadamente dos tendencias estéticas claramente diferenciadas: la nacionalista, con la atribución prehispánica y virreinal, y la influencia internacional (francesa, inglesa y norteamericana). Ver Alejandra Utrilla Hernández (2004, p. 46).

[2] No obstante, en esos proyectos, tal vez los más significativos, sí se observa la presencia de arquitectos.

[3] En el sentido de los conceptos morales señalados por Agostoni y las ideas sobre desarrollo urbano de Sánchez Ruiz (Agostoni, 2003; Sánchez Ruiz, 2009).

[4] Considerando que los mantos acuíferos de la Ciudad de México están cercanos a la superficie, es que se habla de pozos “artesanos”. Sin embargo, en los artículos históricos sobre las obras hidráulicas de la Ciudad de México y en particular en la Memoria de las obras para aprovisionamiento de la Ciudad de México de inicios del siglo XX, fueron denominados pozos “artesianos”. Ambos pozos artificiales subterráneos aprovechan el agua de una fuente natural. Aunque parezca una diferencia menor, cabe recordar que un pozo artesiano se construye para extraer agua subterránea a presión de un acuífero artesiano sin necesidad de bombear. Por su parte, un pozo artesano, se construye superficialmente para extraer agua de un acuífero freático; generalmente ambos se excavan por medios mecánicos y requieren bombas extractoras (CONAGUA, s.f., p. 77; 87-89). Para el caso en cuestión, la casa de bombas de Nativitas, se explotaron las aguas brotantes de una fuente natural, pero se necesitó de una bomba centrifuga electrificada que impulsara el transporte del agua hasta el conducto general situado a mayor altura (Marroquín y Rivera, 1914).

[5] Al reducir el riesgo a la salud pública, cuando se dominaron los tres elementos propagantes de la insalubridad: el aire, el agua y el sol. Verificando, además, la potabilidad de las aguas, a través del análisis de su color, olor, turbiedad y sabor.

[6] Productos innovadores como el cemento fueron importados, requerían cantidades específicas y tiempos de entrega.

[7] El predio conformado por los depósitos, la cámara de válvulas y los jardines perteneciente a la infraestructura hidráulica, se separó mediante reforestación del panteón de Dolores. Posteriormente fue un nuevo anexo de los dominios del Bosque de Chapultepec hasta la actualidad (Marroquín y Rivera, 1914).

[8] Dentro del archivo histórico del Palacio de Minería se encontraron 12 tesis entre 1908 y 1910 con el nombre Obras de provisión de aguas potables para la ciudad de México, sin contar los temas relacionados a estas, como las maquinarias. Entre ellas, la de Alfredo Alvarado, intitulada: “Obras de captación de cuatro bombas en Xochimilco”.

[9] Las bandas lombardas románicas rigidizan las paredes con su ligereza y simplicidad; la lesena, elemento similar, organiza un conjunto de arcadas sin base ni capitel de un muro ciego. Ambos elementos no solo fueron ornamentación, también engrosaron y fortalecieron los muros y la estructura del edificio (Viollet-le-Duc, 1875).

[10] Diseñado por el arquitecto Joaquín Álvarez Ordoñez, en 1957, y construido por el arquitecto Félix Candela, este edificio también presenta importantes daños estructurales como resultado de los asentamientos diferenciales fruto de la extracción de agua del subsuelo y los sismos.

[11] A este respecto, Nabor Carrillo expuso: “[…] el hundimiento se debía a la consolidación de las arcillas lacustres del acuífero superior por la pérdida de presión hidráulica que producía la extracción de agua, ya que su composición era de 30% de sólidos y 70% de agua.” (Abedrop, 2012, p.48).