Fecha de recibido: 01 de diciembre de 2018

Fecha de aceptación: 12 de diciembre de 2018

Fecha de disponibilidad en linea: 01 de enero de 2019

CC BY-NC-ND

Luis Carlos Cruz Ramírez

Doctorando por IPN ESIA UT, Estado de México

Doctor (2018) y Maestro en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional de México (2015). Arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería de Managua, Nicaragua (2010). Líneas de investigación:

Arquitectura contemporánea en contexto histórico y estabilidad constructiva. Email: luisram06@gmail.com

Resumen

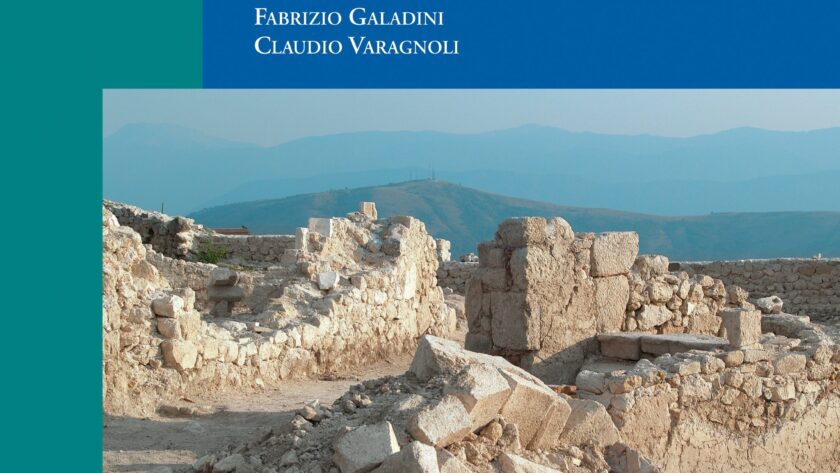

Abordar la reconstrucción de edificios en sitios históricos ha sido una temática compleja debido a una indefinición en la forma de realizarla, algo que ha generado un debate en la conservación y restauración de los monumentos desde hace décadas. En esta reseña se presenta el libro “Marsica 1915- L´Aquila 2009. Un siglo de reconstrucción”, que aborda, por medio de diferentes casos de estudio, el problema de la reconstrucción en la zona de Abruzos, en Italia. Este libro tiene como eje principal dejar en manifiesto que la reconstrucción de zonas históricas ha sido un hecho recurrente en la arquitectura italiana, y que tiene relación directa con la necesidad de preservar la memoria colectiva del lugar como espacio vivido. El libro analiza la problemática desde diversos enfoques disciplinares: la historia, la política, la geología, el socio-urbanismo, la ingeniería constructiva, la arquitectura, la arqueología y la economía.

Palabras clave: Reconstrucción, arquitectura, Marsica, L´Aquila.

Los terremotos con intensidades considerables producidos en, o cerca de centros históricos de Italia, han destruido, casi en su totalidad, los edificios antiguos (o los bienes culturales), siendo muy pocos los restos que se mantienen en pie para recuperarse. Un hecho muy similar ocurrió durante las dos guerras mundiales; cuando las ciudades fueron bombardeadas. Las vías posibles para recuperar estos espacios podrían ser las siguientes: reconstruir la ciudad en el mismo lugar, trasladarla a otro sitio, intervenir los edificios, demoler los restos, reconstruir la edificación como era o realizar una obra nueva. Sin embargo, la reconstrucción de edificios en sitios históricos es una temática de abordaje complejo, debido a una indefinición en la forma de realizarla, algo que ha generado un debate en la conservación y restauración de los monumentos desde hace décadas.

Ante este problema, Fabrizio Galadini y Claudio Varagnoli coordinan el libro Marsica 1915- L´Aquila 2009, un siglo de reconstrucción, obra editada por el Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología de Italia y la Universidad de Chieti-Pescara “G. d´Anunnzio”. Bajo este título presentan diversos estudios, análisis y resultados de diversas investigaciones en torno a la compleja actividad de la reconstrucción pos-sísmica de los monumentos y ciudades, durante el último siglo, en la región de Abruzos, en Italia. En este texto, se evidencia que, en la historia de la arquitectura italiana, la reconstrucción ha sido un tema recurrente, y que tiene relación directa con la necesidad de preservar la memoria colectiva del lugar como un espacio vivido.

Aunque la mayor parte de los trabajos presentados tratan sobre sitios históricos de la región de Abruzos, este hecho se puede extender a otras ciudades afectadas por los terremotos en regiones del sur de Italia. En esta publicación, el estudio del fenómeno cíclico: destrucción-reconstrucción postsísmica en Italia, se desarrolla desde diversas perspectivas disciplinares, como: la historia, la política, la geología, el socio-urbanismo, la ingeniería constructiva, la arquitectura, la arqueología y la economía.

Un análisis histórico realizado por los sismólogos italianos ha señalado que, en este país, los terremotos tienden a repetirse en las mismas ciudades aproximadamente cada 150 años. Cada vez que se produce un terremoto, las políticas han tenido una función destacable cuando se acomete la reconstrucción. Sobre este tema, abordado desde un enfoque histórico, Andrea Tertulliani comenta las medidas contingentes para tratar el riesgo sísmico, expuestas en las normas desarrolladas después de terremotos con daños significativos. En estas normas se controlaron los procesos constructivos, trazas, anclajes, número de plantas, alturas y el número de ventanas. Por su parte, Sergio Castenetto explica cómo las normas pueden ser un mecanismo de defensa, por medio de la ordenanza de reconstrucción, consolidación y reparación de los daños en los edificios, para lograr mantener en niveles bajos la vulnerabilidad sísmica. Castenetto analiza la evolución de las normas sísmicas en Italia, desde el sismo de 1783 hasta la actualidad; concluye en la cartografía de peligrosidad sísmica del 2004. Por otro lado, Nicola Tullo estudia la ciudad L’Aquila como un ejemplo de la falta de prevención, pero añade que una vez que entró en vigor la nueva norma técnica para la construcción, después de la última tragedia del 2009, las cosas han cambiado, puesto que se han dado los primeros pasos en la política de prevención hacia una real reducción del riesgo sísmico. Pero este no es el único caso: Fabrizio Terenzio Gizzi, Maria Rosaria Potenza y Cinzia Zotta, estudiaron Irpinia y Basilicataen tres épocas diversas (1930, 1962 y 1980). Señalan que, desde los tiempos de la Italia pre-unitaria, las políticas gubernamentales sirvieron para ordenar los procesos para recuperar la estabilidad en los edificios, con el objetivo de reducir el riesgo de destrucción. Abordan un ejemplo destacable, como lo fue la implementación de la casette asimiche.

El enfoque Geológico es propuesto por Fabrizio Galadini, quien presenta las distorsiones y alteraciones postsísmicas en el paisaje de la región de Abruzos, a través de cuatro casos emblemáticos de deslocalización, que sirven para ejemplificar el predominio de los movimientos sociales en virtud de la presunta modernización. Destaca el desplazamiento de los habitantes después de los terremotos en la región de Abruzos que, durante el siglo XX, resultó ser el principal factor de alteración en el paisaje natural construido.

El análisis Socio-Urbano se realiza desde cuatro enfoques. Clara Cipriani se centra en los cambios experimentados en la morfología urbana de Abruzos después de los sismos y la construcción de viviendas realizadas durante la etapa de emergencia, de donde extrae cuatro modelos de reconstrucción urbana. Enfatiza el desarrollo de la casa baraccata en sus diversas tipologías, ya que fue un proceso de producción de espacio colectivo que identifica una época y que en la actualidad forma parte de un tejido urbano con varios barrios que han influido en la evolución morfológica. Alberto Clementi enfatiza la necesidad de no limitar las reconstrucciones a una acción física, ya que la reconstrucción también implica la recuperación de la vida de la comunidad, la percepción de sentimientos y el rencuentro con el trauma en el sentido propio del lugar. Raffaele Colapietra y Antonio Maria Socciarelli advierten un elemento positivo en la reconstrucción postsísmica, que algunas veces se pierde de vista en el ejemplo contemporáneo, sobre todo en la expresión arquitectónica que ha caracterizado las intervenciones de los últimos decenios. Alessandra Vittorini señala que los desastrosos eventos sísmicos reclaman a la sociedad una reflexión y una valoración profunda.

En cuanto a las aportaciones realizadas desde la perspectiva de la Ingeniería Constructiva, Maurizio D’ Antonio inicia con una reflexión sobre la importancia del análisis histórico en la reconstrucción. Luego presenta algunos antecedentes del estudio sobre los efectos de los sismos en los edificios, que se remontan a los análisis de Leonardo Da Vinci. Además, propone una hipótesis cronológica del uso de los tirantes para consolidar, con base a la forma y dimensión utilizadas desde el siglo XV y hasta el siglo XX, y culmina con un análisis sobre la importancia de la casa baraccata Aquiliana.

Es destacable el trabajo del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Chieti-Pescara, cuya línea de investigación, dirigida por Claudio Varagnoli, consiste en el estudio de una impresionante cantidad de ruinas y de ciudades abandonadas, así como de los daños provocados por reconstrucciones a pesar de las diferencias de contexto y de resultados. Varagnoli aborda el estudio del fenómeno del abandono de asentamientos después de los sismos, así como de la inserción de arquitectura contemporánea en contextos históricos. En cuanto al primer argumento, expresa que esté hecho no sólo se debe a los efectos de los terremotos, sino también a la demolición y a la utilización de fondos con otros fines: la falta de reconstrucción es resultado de la inercia administrativa. En cuanto a la integración de arquitectura contemporánea presenta varios ejemplos de la zona, en especial se hace mención al proyecto de la iglesia de Sant´Orante en Ortucchio, edificio destruido por el sismo de 1915, en el cual Saverio Muratori ‒uno de los fundadores de la teoría italiana de la intervención tipológica, y poco comentado en la historia de la conservación de monumentos‒ propone un proyecto de recuperación a la vanguardia de su tiempo, 1949. Muratori creía en un proyecto de edificio nuevo, con el fin de diferenciar la arquitectura nueva de la antigua, pero que diera la posibilidad de preservar la original, rechazando el falso histórico, es decir, con una idea cercana a lo que luego sería el “restauro crítico”.

Los estudios desarrollados por la Universidad de Chieti-Pescara han evidenciado cómo en las reconstrucciones postsísmicas de los centros de la Marsica han existido diferentes modalidades, según el grado de daño. Clara Verazzo indica que se pueden generalizar cuatro tipologías:

a) centros habitados ampliamente, construidos y reconstruidos en sitio

b) centros habitados reconstruidos como réplicas del tejido existente

c) centros habitados reconstruidos lejos del tejido constructivo existente, que provocan el progresivo abandono

d) centros habitados que han intervenido puntalmente de manera rápida al interior del tejido urbano edificado existente

La situación en el pueblo de Morino y en la ciudad de Avezzano es estudiada por Clara Verazzo. Morino es un ejemplo en el que se observa la fábrica antigua y las nuevas construcciones devastadas por el terremoto de Marsica. El estado de descomposición de estos barrios evidencia los límites de una legislación regional no predispuesta a salvaguardar la memoria. En cuanto al castillo de Avezzano, este fue dañado debido al sismo de 1915, después afectado por la segunda guerra mundial; se restauró en 1962, siguiendo la corriente com´era dov´era. En 1994 se adaptó una pinacoteca, un museo con espacios culturales e insertaron una estructura de hierro separada de la estructura existente.

Después del terremoto de la Marsica, esta área, que históricamente ha estado expuesta a terremotos y que ha sido reconstruida con materiales tradicionales, tuvo su primera ruptura con la tradición constructiva histórica, al introducir nuevos materiales y nuevas tipologías habitacionales en su reedificación. Lucía Serafini plantea el concepto de la necrosis para explicar el fenómeno del abandono y apariencia ruinosa de los centros históricos menores a causa del desplazamiento de los habitantes. Lucía señala que, al inicio del siglo XX, la única mutación del paisaje de Abruzos fue causada por la construcción de las casas con estilo estadounidense. Cien años después del terremoto, el estado de necrosis de las casas es un hecho que se presenta de forma predominante; evidente en las estructuras de entrepisos de madera. Expresa que la única alternativa posible para recuperar estos espacios abandonados podría ser el uso de tipo museográfico. Otro problema de los centros abandonados es que su población se ha reducido, por tanto, el primer paso será incentivar el repoblamiento.

Sin embargo, antes de una reconstrucción, está la reacción inmediata. La intervención durante la etapa emergente es estudiada por Aldo Pezzi, quien aborda el tema de la intervención relacionado con la demolición, el apuntalamiento de los edificios y el derribo y traslado de los escombros para la recuperación de las obras de arte sepultadas. Durante esta etapa se experimenta una dificultad operativa y logística en los trabajos de salvaguardia de los monumentos, a la que se suma el fenómeno de los saqueos y las intervenciones públicas, estas últimas orientadas a la seguridad durante las obras de demolición. Ahora bien, no todas las reconstrucciones son físicas, en los estudios de Arquitectura también existen las reconstrucciones virtuales. Paolo Emilio Bellisario estudia cómo los urbanistas consolidaban, durante la época del ducado de Boncompagni, la ciudad de Sora. Utiliza herramientas de modelado tridimensional e impresión 3D para crear una narración (digital storytelling), a partir de la cual se obtienen múltiples formatos (planos, video, audio, imágenes y textos) para comentar las características del espacio construido.

Los estudios arqueológicos se desarrollan en torno a los aportes técnicos y metodológicos que proporciona esta disciplina en la reconstrucción. Rosanna Tuteri señala que los métodos de investigación arqueológica son sumamente relevantes en las intervenciones de reconstrucción, porque sirven para evaluar la aplicación de la norma en la protección del patrimonio cultural, para programar los trabajos en un contexto urbano de reconstrucción y para recalificar la historia local por medio de la clasificación, documentación, interpretación y elaboración de la narrativa histórica. Emanuela Ceccaroni considera que, desde sus orígenes, la Arqueología ha contribuido a la reconstrucción monumental y que esta relación arqueología-reconstrucción continúa siendo válida en el presente. Otra faceta de la Arqueología es presentada por Fabio Redi, quien afirma que por medio del análisis estratigráfico se pueden estudiar las fachadas a detalle, identificando las formas constructivas originales para su empleo en los trabajos de restauración. La aportación de estos conocimientos contribuye a la ejecución de las obras de reconstrucción de los monumentos dañados desde el punto de vista de las técnicas constructivas.

Este ciclo destrucción-reconstrucción también es analizado económicamente, para conocer los obstáculos en el crecimiento económico, así como los posibles aportes hacia el mercado turístico por influencia de construcción de infraestructura. Francesco Porcelli y Riccardo Trezzi se han concentrado en el estudio de los efectos económicos que conllevan los desastres naturales, presentan los obstáculos para el crecimiento económico que han supuesto los daños generados por los terremotos a la zona de L´Aquila. Señalan que existe una norma para determinar la cantidad de fondos asignados a la reconstrucción en Italia, que dicha norma se basa principalmente en una escala discontinua y que la combinación de variables (continuas y discontinuas), incluyendo por ejemplo la escala Mercalli, podría ser un método más idóneo y eficaz para la distribución de fondos. Por otro lado, Ada di Nucci afirma que las reconstrucciones postsísmicas pueden contribuir al desarrollo económico, debido a todos los recursos que deja el turismo. En el caso de la región de Abruzos, la reconstrucción ha proporcionado una apariencia renovada de la ciudad, aumentando el índice de turistas. Finalmente, Natascia Ridolfi presenta algunas reflexiones sobre los procesos económicos durante el siglo XX. Afirma que las pérdidas económicas se pueden evidenciar al observar y cuantificar los daños producidos en las construcciones, o en la cantidad de recursos empleados en la reedificación después de un terremoto o una guerra.

Estas son una serie de referencias que hacen recapacitar sobre la importancia y la necesidad de la reconstrucción de los lugares históricos, aunque por otro lado existan posturas académicas e instituciones públicas que califican negativamente el restablecimiento, hasta llegar al extremo de afirmar que tiende a dañar más que las mismas destrucciones. Sin duda, se trata de un hecho complejo que es necesario tratar desde un enfoque multidisciplinar, ya que requerimos estar preparados para este tipo de eventos, aunque se desconozca el momento en el que ocurrirán. El análisis y determinación de mecanismos preventivos contribuye a reducir la vulnerabilidad sísmica para trabajar sobre métodos de reacción en pro de la conservación del patrimonio. Un conocimiento en profundidad de este fenómeno natural y de sus efectos en el patrimonio construido puede ayudar a paliar en el futuro la destrucción que conlleva un terremoto sobre lugares tan habitados y culturizados como Italia. Este libro es una buena muestra de ello.