Fecha de recibido: 25 de febrero de 2019

Fecha de aceptación: 24 de abril de 2019

Fecha de publicación: 01 de agosto de 2019

CC BY-NC-ND

Ingeniero Arquitecto por el IPN, ESIA Tecamachalco; con Especialidad en Restauración de Monumentos y Sitios Históricos por la FA de UMSNH y Maestro en Ciencias por el programa Europeo de Análisis Estructural de Monumentos y Construcciones Históricas cursado en la UMinho, Guimarães. Actualmente es Becario-Investigador en el Departamento de Ingeniería Civil en LESE de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Oporto, Portugal, desarrollando técnicas simplificadas de evaluación de riesgo en el patrimonio cultural inmueble. E-mail: gsalazar@fe.up.pt. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8616-1707

Tiago Miguel Ferreira

Posgraduado en Rehabilitación de Patrimonio Edificado por la Universidad de Oporto y Doctorado en Ingeniería Civil por la Universidad de Aveiro. Es autor de más de 120 publicaciones científicas y técnicas en las áreas de la vulnerabilidad sísmica, evaluación y mitigación de riesgos en áreas urbanas y rehabilitación y refuerzo estructural de edificios históricos. Actualmente es Investigador Integrado del Institute for Sustainability and Innovation in Structural Engineering (ISISE) de la Universidad de Minho, Profesor Auxiliar en la Universidad Lusófona de Oporto y Profesor Auxiliar Invitado del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Coimbra. E-mail: tmferreira@civil.uminho.pt. ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6454-7927

Resumen

El patrimonio cultural inmueble ha sido parte de numerosos enfoques teóricos para una adecuada aplicación en la restauración arquitectónica. Últimamente el campo de la ingeniería, integrado a estudios multidisciplinares, ha encaminado su interés para un mejor análisis de construcciones históricas; mismo que está relacionado principalmente con sus características mecánicas y efectos en estados estáticos y dinámicos. Por otra parte, los fenómenos naturales pueden derivar en desastres vinculados al patrimonio cultural edificado. Estos factores han sido estudiados para planear diversas estrategias de prevención, evitando su pérdida. Así surgen las evaluaciones de vulnerabilidad sísmica desde una óptica de inspección, junto con los posibles daños existentes o futuros, en caso de algún evento sísmico. Los estudios de vulnerabilidad símica estarían articulados dentro de un plan de prevención para proponer estrategias de mitigación y/o preparación ante el desastre. El presente trabajo es un análisis basado en una breve perspectiva teórica e institucional hacia un acercamiento de la vulnerabilidad sísmica en edificios históricos, el cual tiene por objetivo explicar e interrelacionar principios básicos aportados en los últimos años. De esta manera, se incluye un acercamiento de métodos detallados o simplificados referentes a diversos casos del patrimonio cultural inmueble. Finalmente, se propone integrar la relevancia de los análisis estructurales como herramienta complementaria, así como el uso de tecnologías presentes dentro del proceso de restauración y/o rehabilitación. Palabras clave: Patrimonio Cultural; Rehabilitación; Vulnerabilidad Sísmica.

Seismic vulnerability for the rehabilitation of cultural heritage. A theoretical institutional approach

Abstract

Immovable cultural heritage has been part of numerous theoretical approaches for an adequate application on restoration. Lately, engineering research, integrated in multidisciplinary studies, has directed its interest for a better analysis of historical constructions which is mainly related to its mechanical characteristics and its effects at static and dynamic conditions. On the other hand, natural hazards may derive disasters linked to the built cultural heritage. These factors have been considered in order to outline effective prevention strategies aimed at avoiding the loss of this heritage. Thus, the seismic vulnerability assessment approaches arise as fundamental tools, allowing for the estimation of potential damages resulting from a future seismic event. Seismic vulnerability studies would be articulated within a prevention plan to propose mitigation or preparation disaster strategies. This work presents an analysis based on a brief theoretical and institutional perspective whose purpose is to discuss and correlate the most relevant building vulnerability principles and assessment approaches proposed and applied in recent years to several cultural heritage assets. Keywords: Cultural Heritage; Rehabilitation; Seismic Vulnerability.

1. Introducción

A lo largo de los años, el patrimonio cultural ha evolucionado en diferentes etapas. Desde considerar la conservación o preservación de edificios y sitios antiguos —enfocados en la consolidación, sin la alteración formal o espacial— hasta la restauración y rehabilitación de monumentos históricos, entendidas como actividades que integran elementos para retribuir condiciones físicas hacia un estado benéfico. De esta manera, las instituciones creadas para salvaguardar y evaluar el patrimonio a nivel internacional se preocupan igualmente por evitar el riesgo; protegiendo tanto el patrimonio cultural, mueble e inmueble, así como la vida humana. Aunque los fenómenos naturales son parte de este proceso y pueden ocurrir en cualquier momento, la relación entre estos fenómenos y la preparación ante un evento pueden establecer criterios para optimizar condiciones de seguridad humana, sin agravar el impacto económico. Paralelamente, el desarrollo de la tecnología ha habilitado diversas herramientas de diagnóstico y dictamen, previo a los trabajos de restauración. Una evolución que ha iniciado como forma de pensamiento de protección cultural, social o artística, hasta convertirse, adicionalmente, en un elemento para la seguridad humana del espacio utilizable.

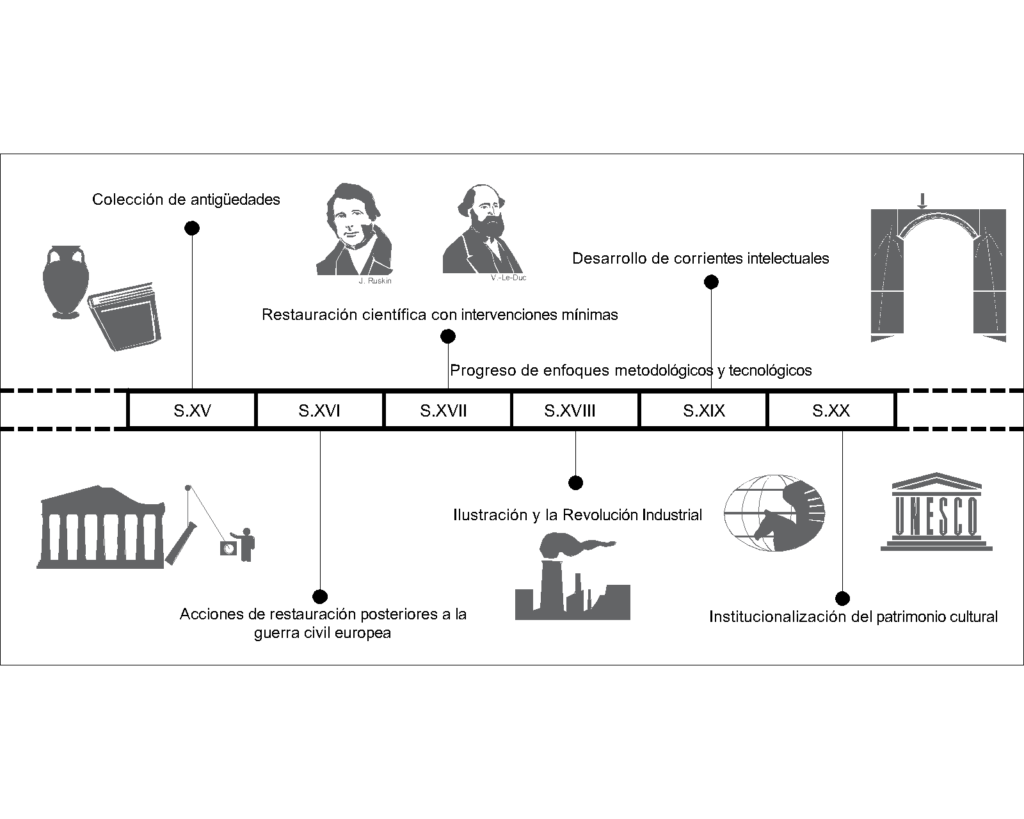

Históricamente, la preservación de monumentos ha pasado por diversas etapas (ver Figura 1). En el siglo XV, posterior a la pérdida de monumentos de la antigua Roma Cristiana del siglo IV, comenzó la tendencia de coleccionar antigüedades (Choay, 1992; Zeayter & Habib Mansour, 2017), admirando el pasado como una parte valiosa de la memoria, cuyo pensamiento encabezó la consolidación de ruinas imperiales; tanto romanas como griegas. Durante el siglo XVII comenzó la guerra civil europea y, en consecuencia, surgieron acciones para formar un movimiento de restauración (Zeayter & Habib Mansour, 2017). A partir de ese momento y hasta el siglo XVIII —cuando se promulga la restauración científica con intervenciones mínimas—, el trabajo de restauración buscó centralizar su atención en la reinterpretación de las estructuras (Zeayter & Habib Mansour, 2017). Por otra parte, durante ese periodo, el movimiento de Ilustración y el inicio de la Revolución Industrial promovieron un enfoque diferente de las metodologías, tanto científicas como tecnológicas, principalmente en el área arqueológica. Ya para el siglo XIX, los intelectuales desarrollaron corrientes de pensamiento, dándose a conocer desde sociedades elitistas. Por un lado, John Ruskin, quien mantenía un discurso romántico de la conservación, y por el otro, Viollet Le Duc, el cual promovía su radicalismo estético en su trabajo profesional. Con el discurso reconocido por estos autores llegó el siglo XX para integrar la institucionalización del patrimonio cultural. En el caso de México, la restauración surgió, primeramente, desde una óptica antropológica, considerando la existencia y cuidado de los sitios prehispánicos (Chanfón Olmos, 1983) para, posteriormente, establecer instrumentos de protección del patrimonio religioso, cultural y colonial. Estos últimos como producto de la evangelización, construidos después de la conquista de la Nueva España (México-Tenochtitlan), basados en tratados europeos que seguían determinados cánones de diseño con materiales locales.

Actualmente, con el desarrollo de tecnologías para el estudio del patrimonio, no sólo se profundiza en la generación de pruebas experimentales o numéricas (no destructivas o semidestructivas) para conocer las propiedades de los inmuebles, sino que también se ha especializado en la digitalización a través del uso de Sistemas Geográficos de Información (SIG) o imágenes satelitales. Estas herramientas pueden ser adaptadas de diversas maneras; desde la integración de levantamientos fotogramétricos en volumetrías 3D de nubes de puntos, a partir de modelos refinados listos para un análisis estructural, o bien como elementos de administración espacial que aporten planes de emergencia en caso de siniestro. Por ejemplo, este último caso puede ser incorporado a estrategias en donde se identifiquen puntos seguros de reunión, posibles accesos de equipos de rescate o valoración jerárquica de inmuebles patrimoniales con respecto a sus niveles de vulnerabilidad (ya sea en caso de sismo, incendio, inundación, etc.) en urbes históricas, lo cual será discutido en este trabajo. Múltiples funciones están en constante progreso y podrían involucrar la difusión de información con simulaciones georreferenciadas (ej. modelos de realidad virtual, imágenes satelitales, etc.), con un posible uso para planes de rescate; ya sea enfocado en la protección de vidas humanas u obras artísticas afectadas por algún incidente.

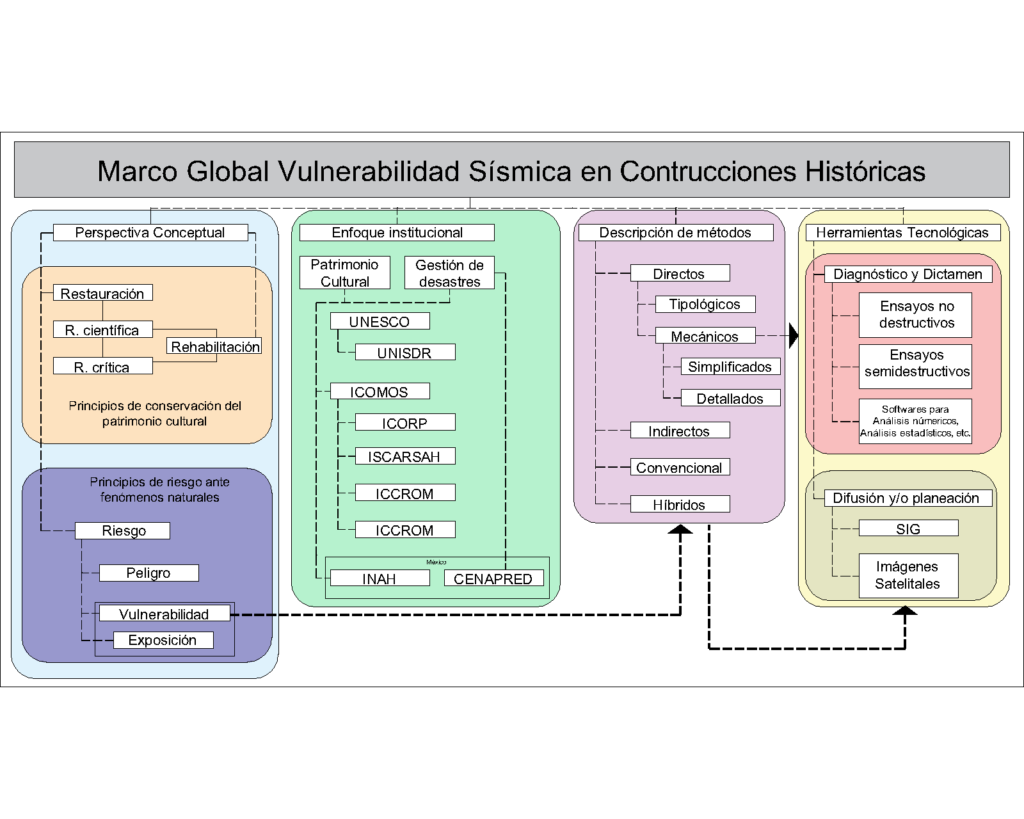

Con respecto a lo anterior, una revisión del estado del arte desde una perspectiva conceptual, institucional, metodológica y parcialmente tecnológica es establecida en relación a los estudios de vulnerabilidad en construcciones históricas (ver Figura 2). Primeramente se muestra una breve perspectiva evolutiva de la restauración y la rehabilitación. Posteriormente se aborda un pequeño análisis institucional resaltando la relación entre el patrimonio cultural y los fenómenos naturales, los cuales sugieren estrategias de intervención. En seguida se muestra una aproximación conceptual de la terminología del riesgo, así como la anotación de posibles estrategias de análisis de vulnerabilidad sísmica en monumentos arquitectónicos históricos; ya sea evaluados individualmente o en conjunto. Finalmente, se aborda una breve perspectiva de los Sistemas de Información Geográfica como parte de las tecnologías de difusión, dictamen y diagnóstico en el patrimonio cultural.

2. Rehabilitación estructural bajo una retrospectiva conceptual

El enfoque científico de la restauración ha sido parte de la evolución de diversos conceptos a lo largo del tiempo, el cual podría definirse como el tratamiento de un bien patrimonial a un estado anterior conocido, sin apócrifos, bajo pruebas convincentes, (Heritage, 2013, p. 114). En ese sentido, el término rehabilitación ha, posiblemente, logrado colocarse dentro de este proceso evolutivo, el cual se ha creado, retomado y/o adaptado por profesionales y académicos, entendido como parte del mejoramiento o estabilidad estructural, a través de la reparación, reforzamiento, alteración y/o adición —conceptos que por sí mismos poseen características particulares, no discutidas en este trabajo— con materiales compatibles, cumpliendo usos y normativas modernas por la salvaguarda del valor patrimonial del edificio; sin embargo, en ocasiones, estos reglamentos pueden ser incompatibles con la protección de bienes culturales (Roca, 2017, pág. 220). Desafortunadamente, en los últimos años, se ha observado que en algunos casos la rehabilitación conduce a la alteración, no sólo en el espacio, sino también en los materiales que difieren en los criterios de conservación estricta, “los cuales salvaguardan los elementos característicos expuestos de la historia localizada para retener su valor patrimonial” (Canadian-col., 2010). La mayoría de las veces, las resoluciones están determinadas por el conocimiento empírico, sin tomar en cuenta información específica referida a las propiedades físicas, químicas o mecánicas del objeto arquitectónico.

En el caso de los estudios de vulnerabilidad, las consideraciones de la historia de la sismicidad o las propiedades del suelo son importantes para estimar escenarios diferenciales que pueden proporcionar información sobre qué edificios son más vulnerables y así buscar mejoras de intervención. La ingeniería, además de considerar el marco legal en la intervención, busca un análisis para el fortalecimiento adecuado de las estructuras; que abarque los principios del patrimonio cultural.

Normalmente, las leyes vinculadas al patrimonio cultural, en vez de optar por una cultura de prevención, suelen ser de índole correctiva. Por causa de ello se supone un riesgo mayor sobre los monumentos históricos localizados en zonas donde la presencia de amenazas naturales es parcialmente frecuente, especialmente cuando se trata de terremotos. Así, con la intención de proponer estudios de vulnerabilidad sísmica, se busca la integración de estrategias de conservación (ICOMOS, 2013), garantizando la seguridad estructural. Cabe mencionar que dentro de esta evolución conceptual se difunde la integración de materiales de refuerzo como parte de la consolidación estructural, entendida como el incremento de la capacidad de carga de la estructura con materiales nuevos y compatibles o tradicionales (Prado & Ossio, 2008). La integración de la ingeniería en el campo de la conservación busca seguir recomendaciones estipuladas por ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), celebradas en Zimbabwe en 2003, bajo criterios de ISCARSAH (International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage), los cuales proclaman la autenticidad estructural, la intervención mínima, la seguridad estructural, la compatibilidad de los materiales, los criterios de “reversibilidad” y la monitorización (ICOMOS, 2003; Peña Mondragón & Lourenço, 2012).

Probablemente, la rehabilitación podría colocarse como procedente de la “restauración científica” o la “restauración crítica”. La “restauración científica” fue atribuida a Gustavo Giovannoni (E-R Territorio, 2003) —sucesor intelectual de Camilo Boito—, quien propone que las intervenciones deben realizarse tomando en cuenta la importancia del contexto urbano, para aquellos que fueron abandonados incorporándolos con nuevos usos para la sociedad, anticipando acciones de estabilidad estructural, y así preservar la composición espacial con inserción de sistemas modernos. Por otro lado, la “restauración crítica” propuesta por Cesare Brandi (2005), presupone la implementación de los principales valores de la restauración —como el valor formal, estético, histórico y documental— determinados por características particulares correspondientes a cada edificio. Estos principios fueron aplicados en la Carta de Atenas de 1930, perfeccionados en la Carta de Venecia de 1964 e introducidos en la Carta Italiana del Restauro de 1972, documentos que siguen vigentes en el campo aplicativo de la restauración.

Por otro lado, la Carta de Nara establece que los valores atribuidos difieren de una cultura a otra y los juicios de autenticidad estarán interconectados con las fuentes de información; incluidos el diseño, los materiales, la sustancia, el uso, la función, las tradiciones, las técnicas, la ubicación, el entorno, los materiales, los sentimientos y los aspectos internos. Factores que permiten el examen de dimensiones artísticas, históricas, sociales y científicas, específicas del patrimonio cultural (ICOMOS, 1994). En este sentido, el tratamiento holístico del patrimonio cultural podría aplicarse, considerando, no sólo los fenómenos naturales, sino también algunas medidas de reforzamiento compatibles para su protección; ya sea para la arquitectura antigua, prehispánica, colonial o ‘moderna’.

La consideración del ingeniero en el campo de la restauración o conservación es elemental. Ciertamente es un tema que gradualmente está adquiriendo mayor interés ejemplificado en la especialización de reglamentos internacionales, los cuales procuran un perfeccionamiento en la evaluación estructural bajo un enfoque científico. No obstante, aún queda trabajo por desarrollar alrededor del mundo, particularmente en construcciones históricas. El papel del especialista en restauración o conservación podría vincular de manera científica/objetiva la importancia del análisis estructural dentro de los principios teóricos de intervención (Montes de Oca Torres, 2015, págs. 83-84), como una herramienta alterna y útil para el diagnóstico y/o dictamen del patrimonio cultural inmueble.

3. Enfoque institucional: patrimonio cultural y riesgo sísmico

Los fenómenos naturales son condiciones ambientales de tipo atmosférico, geológico o hidrometeorológico, los cuales pueden derivar en desastres, dependiendo de su intensidad (UNISDR, 2009). De esta manera, los desastres son el daño ocasionado a las personas y propiedades de determinada localidad en la que ocurre dicho fenómeno. Esto representa un riesgo para la sociedad y el patrimonio cultural. Además de ser un “empobrecimiento perjudicial para todas las naciones del mundo”, la pérdida del patrimonio debida a la acción de fenómenos naturales es una amenaza a la memoria y al sentido de pertenencia (UNESCO, 1972). En la actualidad existen manuales orientados a la evaluación del riesgo en zonas históricas, publicados por la ONU (Organización de las Naciones Unidas), ICOMOS, el ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), ICORP (International Scientific Committee on Risk Preparedness) y el GCI (Getty Conservation Institute).

En el caso de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en coordinación con el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED), poseen un manual llamado PrevINAH (INAH, 2010) con una visión general de las principales actividades preventivas en caso de riesgo; aplicado a monumentos históricos y sitios arqueológicos con la participación de los habitantes locales (Fuentes Díaz, 2016). A pesar de los intentos por mejorar los impactos de la sociedad en caso de terremotos, hasta ahora la práctica no se ha desarrollado con una aplicación rígida, tal vez porque las acciones gubernamentales y las instituciones son históricamente reactivas, es decir, actúan después del desastre.

La gestión del riesgo abarca el análisis y la evaluación para controlar, reducir y transferir estrategias para reacciones específicas. Estas reacciones pueden prevenirse y mitigarse haciendo un plan de emergencia y respuesta para la recuperación y rehabilitación (Rits-DMUCH, UNESCO, & ICCROM, 2013; Fuentes Díaz, 2016). En la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Riesgo de Desastres de 2005, celebrada en Kobe, Japón, la convención acordó pedir a los gobiernos de las diferentes naciones que aumentaran la resiliencia en las comunidades frente a los desastres. El alcance del informe se propuso para materializar actividades en todos los niveles posibles con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD). En este marco se establecieron los primeros principios titulados “Marco de acción de Hyogo para 2005 a 2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”, donde se menciona la reducción del riesgo de desastres entrelazando políticas institucionales y una cultura de seguridad y resiliencia para el fortalecimiento de una respuesta efectiva en todos los niveles (UNESCO & ISDR, 2005). Posteriormente, en 2013, la UNESCO —a través del ICCROM y el Centro de Investigación para Mitigación de Desastres del Patrimonio Urbano en la Universidad de Ritsumeikan— creó el curso de Guía de Capacitación para el Manejo del Riesgo de Desastres del Patrimonio Cultural en Áreas Urbanas (Rits-DMUCH, UNESCO, & ICCROM, 2013), que no solo especifica la prevención, respuesta y recuperación, sino también la evaluación de riesgos. La evaluación incluye estudios de campo sujetos a principios del patrimonio cultural y el entorno urbano, así como algunas de las herramientas tecnológicas para documentar las zonas vulnerables con información SIG. Esta guía puede verse como una herramienta actualizada para gestionar el riesgo en un entorno internacional que, además contiene ejemplos prácticos aplicados a diferentes casos.

Después de las primeras iniciativas para la Reducción de Desastres en Zonas del Patrimonio, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) propuso en 2015, bajo el Marco Estratégico de Sendai 2016-2021, la reducción del riesgo como un desarrollo sustentable, considerando siete objetivos globales:

1) Reducir pérdidas

2) Reducir el número de personas afectadas

3) Reducir pérdidas económicas

4) Reducir el daño a infraestructuras vulnerables

5) Mejorar estrategias nacionales con objetivos e indicadores específicos

6) incrementar la cooperación internacional

7) aumentar el acceso a las herramientas de alerta temprana y de evaluación de riesgos.

Estos objetivos fueron implementados en tres ejes:

1) Fortalecer el monitoreo, análisis y coordinación mundial

2) Implementar el apoyo a escala regional y nacional

3) Promover acciones a través de los estados miembros

Todas estas acciones tienen como objetivo crear una gestión efectiva del conocimiento, comunicación y defensa, con un desempeño organizacional fortalecido (UNISDR, Strategic Framework, 2015, pág. 5)

En 1954, décadas después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU convocó a una reunión, de la cuál surge la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. Este instrumento normativo promovía el objetivo de salvaguardar el patrimonio cultural mueble e inmueble en caso de conflicto armado. Posterior a la Convención de la UNESCO, en 1972, los Estados miembros pidieron la creación de una Lista de Sitios del Patrimonio Mundial en Peligro (naturales o culturales), vinculados al alto riesgo de conflictos armados, terremotos u otro fenómeno antropológico o natural. En los años 90, después de los conflictos armados en el Golfo Pérsico y el terremoto de Asis de 1997, surge el ICOMOS, el ICCROM y el ICOM (International Council of Museums) (Fuentes Díaz, 2016). Además, en 1996 fue fundado el Comité Internacional Blue Shield, dedicado al mantenimiento y a la protección de los bienes culturales. En el caso de México, en 1982 se realizó la Declaración de la Ciudad de México sobre Políticas Culturales, abordando la identidad cultural bajo un patrimonio común de la humanidad, respetando valores y tradiciones como parte primordial de las sociedades, su interpretación simbólica y la relación de la cultura con la educación, la ciencia y la comunicación tecnológica (UNESCO, 1982).

En 1999, se publicó el documento Gestión de Desastres en México (Kreimer, y otros, 1999). Mismo que presenta soluciones para identificar, mitigar y transferir los posibles riesgos, emitiendo algunas recomendaciones para reorganizar los fondos; con el Fondo para Desastres Naturales (FONDEN) y las entidades de apoyo como el Banco Mundial; para invertir en resiliencia o reconstrucción (Kreimer, y otros, 1999). Al año siguiente —continuando el mismo marco, pero considerando criterios globales— el Banco Mundial publicó la segunda edición del documento Gestión de Desastres en México, para abordar el tema de una evaluación del riesgo en economías emergentes, con diversos casos en el sur, norte y centro de América (Kreimer & Arnold, 2000).

En 2010, la Declaración de Lima para la Gestión del Riesgo de Desastres del Patrimonio Cultural estableció las prioridades que salvaguardan la vida de las personas y el patrimonio cultural, jugando un papel importante en términos de sostenibilidad y turismo dentro de las regiones sísmicas en el área circundante del Pacífico, América Latina, Caribe, sur de Europa, oeste y centro de Asia (CISMID, UNI, RITS-DMUCH, ICOMOS-ICORP, & ICOMOS, 2010). Finalmente, las Directrices operativas para la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial fueron publicadas por la UNESCO (2017), señalando el peligro sobre propiedades culturales y clasificándolo como potencial o comprobado.

La trascendencia institucional a lo largo del siglo XX ha procurado atender medidas preventivas para el resguardo de la arquitectura histórica ante la posible presencia de fenómenos naturales. De esta forma, los estudios de vulnerabilidad sísmica están siendo cubiertos en lo que refiere al patrimonio cultural.

4. Riesgo sísmico en edificios históricos

El producto de factores: amenaza, vulnerabilidad y exposición, proporciona un resultado de riesgo (Barbat & Pujades, 2004; Bianchini, 2015; Palomino A., 2017; Oliveira D. V., 2017). La UNISDR, con La Terminología en Reducción de Riesgo (2009), y el Gobierno Australiano, con La Gestión de Emergencias (2004) han estado trabajando en el establecimiento y la estandarización de estos conceptos. De acuerdo a estas entidades, el riesgo se puede interpretar como la probabilidad de ocurrencia de un evento con efectos negativos que afecten el entorno comunitario, natural, social y cultural valorado en pérdidas económicas, culturales o humanas.

La amenaza, entendida también como peligro o peligrosidad (Barbat & Pujades, 2004), puede ser de tipo humano o natural, descrita como la posible frecuencia o probabilidad de un evento determinado. Las amenazas inducidas por los humanos pueden ser representadas en forma de conflictos armados, negligencia o en actos dolosos (ej. incendios), mientras que los naturales se ejemplifican con fallas tectónicas, cambio climático, huracanes, tsunamis, tormentas, entre otros. Entre las amenazas se localizan las de tipo geológico; las cuales están vinculadas al concepto de amenaza sísmica. De esta manera, la amenaza sísmica se podría definir como la probabilidad de ocurrencia de un movimiento telúrico en un periodo determinado, considerando su posible, pero incierta intensidad en futuros eventos sísmicos. En ese sentido, los terremotos estarían caracterizados por magnitud, velocidad, aceleración y/o duración en relación a su entorno geográfico (UNISDR, 2009). La amenaza sísmica puede ser estudiada en forma probabilística —considerando factores como las placas tectónicas y la sismicidad histórica—, o determinista —asumiendo eventos sísmicos semejantes en tamaño y ubicación— (Bianchini, 2015).

La vulnerabilidad está relacionada con algunas características físicas, sociales, económicas o circunstancias ambientales de una comunidad, sistema o activo que pueden dañarse; producto de los efectos del peligro (UNISDR, 2009). Con respecto a los sitios patrimoniales, la vulnerabilidad depende de las condiciones intrínsecas o extrínsecas del propio monumento, conjunto de edificios o sitios arqueológicos. La exposición, por su parte, es un componente inmerso en la vulnerabilidad que estima pérdidas potenciales de personas, sistemas o activos en un área (cultural, artística, económica, etc.) con el fin de abolirla a través de acciones de control (UNISDR, 2009). El factor de exposición suele ser un factor al alza, debido a la modificación del uso de suelo que, en ocasiones, incrementa la ocupación de personas en edificios históricos construidos con una capacidad máxima de carga frecuentemente desconocida y que no están vinculados con normativas actuales. A través de este breve marco, a continuación, son referidos los estudios de vulnerabilidad sísmica con aplicación a construcciones históricas.

5. Estudios de vulnerabilidad sísmica en construcciones históricas

A pesar de que la investigación sísmica es relativamente nueva, a lo largo de los últimos años, los profesionales de la ingeniería han desarrollado diferentes estudios de vulnerabilidad para evaluar monumentos históricos con herramientas prácticas, las cuales proveen una posible estimación de escenarios sísmicos donde básicamente se evalúa el uso del inmueble, los materiales, la geometría, la distribución de elementos estructurales y la posible intensidad de un terremoto. Con estos elementos se promueve un diagnóstico inicial que dé apertura a la intervención estructural con técnicas tradicionales o modernas compatibles, contribuyendo hacia una resiliencia estratégica ante movimientos telúricos.

Los desafíos actuales son: buscar la manera de proteger las áreas urbanas históricas utilizando técnicas modernas y gestionando las áreas históricas tradicionales encaminando las urbes a una planificación adecuada (Rits-DMUCH, UNESCO, & ICCROM, 2013). La evaluación de vulnerabilidad respalda estas ideas para la prevención de pérdidas humanas, culturales y/o económicas, así como la iniciativa de administrar recursos para proveer mejoras en sus sistemas constructivos (ej. refuerzo estructural y/o de conexiones, integración de sistemas dúctiles).

La vulnerabilidad puede determinarse en tres niveles: estructural, no estructural y funcional (Vicente, 2008, págs. 232,233; Ferreira, 2010, pág. 84). La vulnerabilidad estructural puede asociarse a la susceptibilidad de un componente primordial que soporta la construcción a través de un nivel de daño gradual; sea de tipo cualitativo o cuantitativo, a partir de inspecciones a posteriori de cualquier evento sísmico (Yepez, Barbat, & Canas, 1995; Vicente, 2008; Ferreira, 2010, pág. 84). En términos de vulnerabilidad no estructural, se define por aquellos elementos que no forman parte del soporte resistente de la estructura, aunque en algunos casos puedan poner en peligro la funcionalidad de la misma; como elementos decorativos, adyacentes o particiones (Oliveira, Azevedo, Delgado, Costa, & Costa, 1995; Vicente, 2008; Ferreira, 2010, pág. 84). En el caso de la vulnerabilidad funcional, ésta se define como la posible inoperatividad de una instalación específica (infraestructura básica; como redes de distribución de agua y gas, redes de carreteras y ferrocarriles, centrales eléctricas), sobre la cual se exige un programa de mantenimiento (inspección estructural y de instalaciones) y emergencia (simulacros, señalizaciones, comunicación o accesibilidad) por la exigencia de los servicios prestados; como hospitales o estaciones de bomberos (Ferreira, 2010, pág. 84).

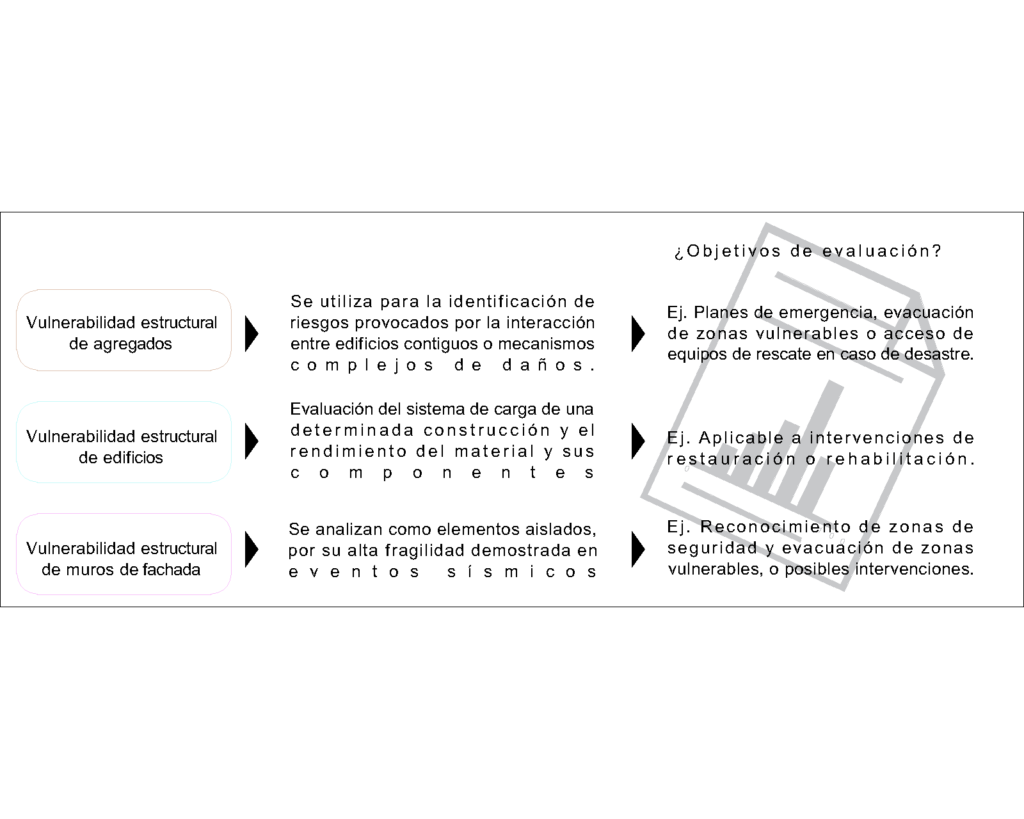

Los estudios de vulnerabilidad simplificados pueden estar clasificados en tres niveles:

1) Vulnerabilidad estructural de agregados (bloques o cuadras)

2) Vulnerabilidad estructural de edificios

3) Vulnerabilidad estructural de muros de fachada (Vicente, 2008, pág. 234; Ferreira, 2010, pág. 84).

La vulnerabilidad estructural de los agregados se utiliza para la identificación de riesgos provocados por la interacción entre edificios contiguos o mecanismos complejos de daños. Los estudios de vulnerabilidad estructural de los edificios se encargan de evaluar el sistema de carga de una determinada construcción, así como valorar el rendimiento del material y sus componentes. Mientras que los muros de fachada se analizan como elementos aislados, por su alta fragilidad demostrada en eventos sísmicos (Vicente, 2008, pág. 298; Ferreira, 2010, pág. 84). De esta manera, la integración de un estudio sobre agregados, edificios o fachadas puede proporcionar excelentes enfoques para la prevención de pérdidas humanas, económicas o culturales; diferenciándose por las características de sus resultados y su aplicación. En el caso de los agregados podrían ser aplicables a planes de emergencia, evacuación de zonas vulnerables o acceso de equipos de rescate. En relación a los edificios, sería ajustable en intervenciones de restauración y rehabilitación. Y con relación a los análisis de fachada, se optaría por el reconocimiento de zonas de seguridad y evacuación de zonas vulnerables. Cuanto más preciso sea el área de estudio y el producto esperado, mejor será la respuesta ante posibles amenazas (Vicente, 2008, pág. 233; Ferreira, 2010, pág. 84), salvaguardando la protección humana y el patrimonio cultural material. Un esquema explicativo de lo anterior es mostrado en la Figura 3.

5.1. Métodos de vulnerabilidad sísmica en monumentos históricos

La selección de metodologías depende de la información disponible, el tiempo de emisión, el detalle requerido, el estado de conservación, el nivel de riesgo que representa para los usuarios, la relevancia del patrimonio arquitectónico cultural y la cantidad de inmuebles considerados en el estudio. Por ejemplo: el desarrollo de análisis de edificios monumentales se recomienda con modelos numéricos, mientras que en los edificios con una jerarquía menor —como viviendas— el análisis puede realizarse a través de métodos simplificados. Si un análisis estructural se centrara en cada edificio particular dentro de un contexto urbano no monumental, la inversión de tiempo y dinero sería inviable para la gestión y prevención de amenazas como parte de estrategias y planes emergentes.

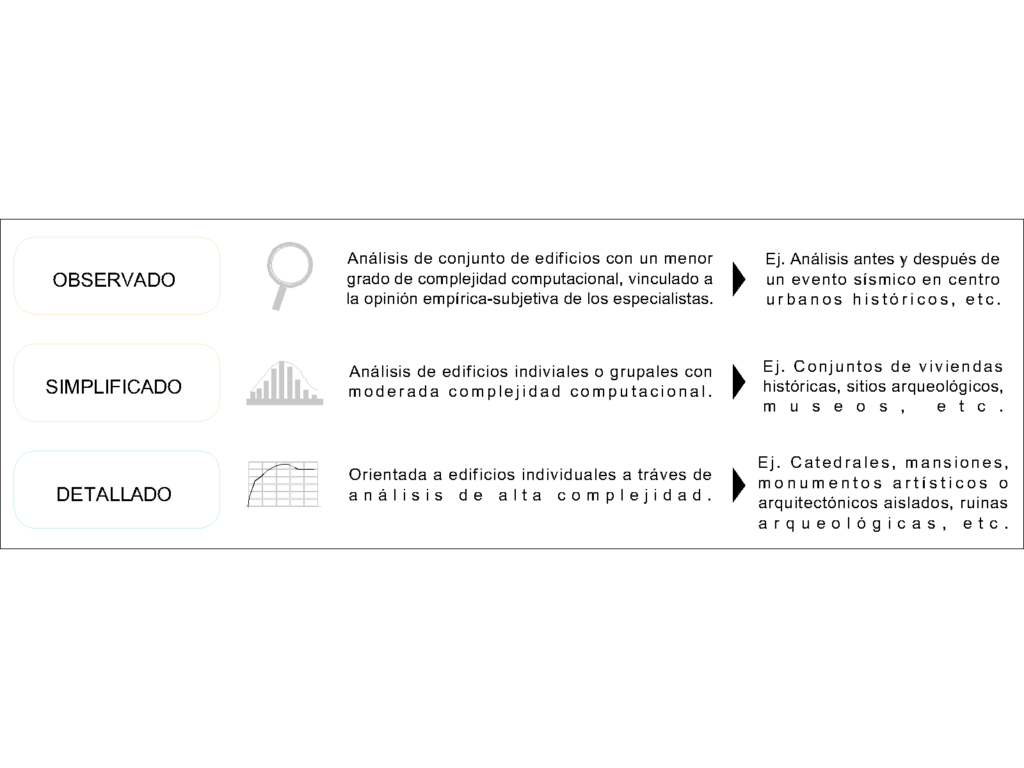

De acuerdo con la clasificación de Ferreira (2010, pág. 85), los métodos están vinculados con los objetivos de evaluación, la disponibilidad de los medios tecnológicos y la operatividad en el sitio. Así, en la Figura 4 se muestran las metodologías en vulnerabilidad observada, modelos de análisis simplificado y procesos de análisis detallado (Ferreira, 2010, pág. 85). La vulnerabilidad observada es indicada para un conjunto de edificios con un menor consumo computacional, cuando normalmente está vinculada a la opinión empírica-subjetiva de los especialistas. El modelo de análisis simplificado es aplicable tanto a edificios grupales como individuales, a través de una inversión computacional moderada. Por último, dentro de los procesos de análisis detallado se recomienda analizar edificios individuales con alta complejidad computacional. Estos dos últimos buscan una aproximación objetiva desde una perspectiva científica numérica, así como la interpretación analítica de los expertos.

Vicente, et al. (2011, pág. 1073; Bonnett Díaz, 2003), por su parte, revaloran una clasificación de métodos directos, indirectos, convencionales e híbridos, propuesta por Corsanego y Petrini (1990) los cuales serán referidos a continuación orientado hacia el estudio de estructuras históricas.

5.1.1. Medición de vulnerabilidad a través de técnicas directas

La vulnerabilidad directa está representada por la probabilidad estimativa de los posibles daños efectuados por un terremoto en un conjunto de edificios. En posibles términos constructivos, cada tipo de edificio podría corresponder a una determinada respuesta sísmica sujeta a una matriz de probabilidad de daño. Es decir, cada clase constructiva estaría sujeta a un nivel de daño característico, dependiendo del grado de riesgo sísmico. Estas técnicas podrían predecir los daños causados por un evento sísmico sobre una estructura patrimonial, determinándose en dos tipos: tipológicos y mecánicos (Bonnett Díaz, 2003, págs. 11-12; Vicente, 2008, págs. 236-240; Ferreira, 2010, págs. 88-89; Vicente, Parodi, Lagomarsino, Varum, & Mendes Silva, 2011, pág. 1073).

5.1.1.1. Métodos tipológicos

El método tipológico es considerado igualmente como un método de vulnerabilidad observada, dando como resultado la matriz de probabilidad de daño ATC-13 (1985), creada para diversas tipologías estructurales e intensidades sísmicas (Ferreira, 2010, pág. 86). Inicialmente fue propuesto por Whitman (Whitman, Reed, & Hong, 1974; Ferreira, 2010, pág. 87; Palomino A., 2017, pág. 9) como una encuesta de daños provocados por el terremoto de San Fernando en 1971, que abarcaba 1600 construcciones con 5 o más niveles (Bonnett Díaz, 2003, pág. 12). Este método clasifica los edificios en clases; según los materiales, técnicas de construcción o características estructurales que influyen en la respuesta de un edificio ante un sismo (Vicente, Parodi, Lagomarsino, Varum, & Mendes Silva, 2011, pág. 1073). La evaluación de los posibles daños se basa en las observaciones hechas en eventos sísmicos previos, respaldadas por el juicio del especialista. En efecto, los resultados podrían ser válidos exclusivamente para esa área urbana en particular o para otras de tipología constructiva similar y equivalente en riesgo sísmico (Ferreira, Maio, & Vicente, 2017, pág. 346). Un caso en específico es el FEMA 154 (1988) en Estados Unidos —perfeccionado años más tarde—, creado por la Federal Emergency Management Agency (FEMA) que adoptó una tipología estructural de 15 elementos. Esta tipología está determinada por los materiales de los sistemas estructurales; tales como madera, acero, concreto reforzado y mampostería, siendo una taxonomía relativamente simple y global, introduciendo temas de refuerzo en muros de mampostería, clasificándolos como sistemas rígidos o flexibles (Bianchini, 2015, p. 58).

5.1.1.2. Métodos mecánicos

Dentro de los métodos mecánicos se pueden estimar no sólo a través de un modelo de análisis simplificado, sino también mediante un método de análisis detallado que, al mismo tiempo, hace uso de propiedades mecánicas para el desenvolvimiento de análisis numéricos simples o complejos (Vicente, 2008, págs. 236-240; Ferreira, 2010, págs. 88-89) buscando precisión para la predicción de daños ante algún efecto sísmico (Bonnett Díaz, 2003, págs. 12-15). Dependiendo de los resultados deseados, estos métodos mecánicos o numéricos pueden complementarse con métodos experimentales; teniendo en cuenta ensayos técnicos no destructivos (ej. pruebas sónicas o ultrasónicas), semidestructivos (ej. ensayo de gato plano) o caracterización dinámica experimental (ej. Medición de vibración ambiental con el uso de sismógrafos). Propiedades como la capacidad de resistencia comparada con los esfuerzos sísmicos, módulo de elasticidad, frecuencias asociadas a diversos modos de vibración y amortiguamiento de la estructura, correlacionadas a magnitudes propias del sistema estructural; como la masa, rigidez, esfuerzos, deformaciones, ductilidad, etc. para posibles modelos de calibración detallados y/o simplificados.

5.1.1.2.1. Análisis simplificados

Los métodos simplificados se caracterizan por calcular una gran cantidad de edificios en un período corto de tiempo, lo que conlleva el uso de parámetros mínimos vinculados, de entrada, con el comportamiento estructural para la elaboración de posibles escenarios sísmicos (Bonnett Díaz, 2003, p. 12). En 1995 se presentó un enfoque sísmico a gran escala basado no sólo en la inspección visual, sino también en la interpretación de los resultados mecánicos en construcciones de mampostería en Lisboa, Portugal (D’Ayala, Spence, Oliveira, & Pomonis, 1997) y Umbria-Marche, Italia (Spence & D’ Ayala, 1999). En estos casos se analizaron las condiciones de frontera, el número de pisos, el tipo de material, la configuración formal, así como la fachada, siendo éste el elemento más vulnerable de la geometría (Ferreira, 2010, p. 88), asociando el grado de daño de la Escala Macrosísmica Europea EMS-98 con los posibles mecanismos de colapso fuera y dentro del plano (Bonnett Díaz, 2003, p. 13).

5.1.1.2.2. Análisis detallados

Los métodos detallados son modelos refinados, normalmente orientados a construcciones individuales con alto grado jerárquico, sujetos a sus valores: culturales, sociales, arquitectónicos, artísticos, económicos y/o jurídicos (librerías, museos, catedrales, etc.). Los dos procedimientos de análisis más utilizados en este tipo de métodos son: análisis lineal (estático y dinámico) y no lineal (estático y dinámico) (Bonnett Díaz, 2003, p. 14; Ferreira, 2010, p. 89).

El análisis estático lineal se modela con un sistema de 1 solo Grado De Libertad (GDL), con una rigidez elástica lineal y amortiguamiento viscoso equivalente, el cual, a través del modelado de acciones sísmicas distribuidas a lo largo de la altura, determina la fuerza y los desplazamientos internos de la estructura (Bonnett Díaz, 2003, p. 14). El análisis estático no lineal incorpora características de fuerza-deformación no lineales para elementos individuales, debido a la respuesta inelástica del material, del cual destaca la curva “pushover”, que corresponde a la relación entre el cortante basal y el desplazamiento en el nivel superior de la estructura (Bonnett Díaz, 2003, p. 14).

A diferencia del estático, el análisis dinámico lineal se modela con un sistema de Múltiples Grados De Libertad Múltiple (MGDF). A partir de una matriz de rigidez estática lineal y una matriz de amortiguamiento viscoso se obtienen fuerzas y desplazamientos internos de la estructura, usando: 1) Un análisis espectral modal que considera cada modo natural de vibración de forma independiente; al usar un espectro de respuesta elástico 2) Un análisis temporal, el cual involucra una evaluación minuciosa del comportamiento de la estructura sustentada en registros sísmicos reales o sintéticos (Bonnett Díaz, 2003, p. 14). Por el contrario, el análisis dinámico no lineal es similar al análisis estático no lineal (Bonnett Díaz, 2003, p. 15; Ferreira, 2010, p. 89), diferenciándose por la integración de acciones sísmicas a través de historias temporales de movimiento, capturados por acelerógrafos o simulados computacionalmente (Bonnett Díaz, 2003, p. 15).

5.1.2. Medición de vulnerabilidad a través de técnicas indirectas

Las técnicas indirectas están relacionadas con los principales factores de respuesta de edificios ante un evento sísmico; tal como la eficacia de las conexiones, la regularidad geométrica, la calidad y compatibilidad de los materiales asociados a una matriz de probabilidad de daño, y la que propicia elementos cuantitativos resumidos por índices de vulnerabilidad.

El índice de vulnerabilidad está determinado por la relación entre el grado de daño y la intensidad macrosísmica, este índice se logra a través de la observación de daños y cálculos estructurales simples, identificando el parámetro más vulnerable después de un terremoto de ciertas áreas urbanas (Yepez, Barbat, & Canas, 1995; Bonnett Díaz, 2003, p. 15; Vicente, Parodi, Lagomarsino, Varum, & Mendes Silva, 2011, pp. 1073-1074).

Por ejemplo, algunas de las técnicas desarrolladas el siglo pasado se crearon como métodos de “detección rápida”, como el ATC-21 (1988) en Estados Unidos o GNDT (Consiglio Nazionale delle Ricerche- Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) en Italia (Vicente, 2008). La metodología establecida por GNDT, creada en la década de 1980, se aplicó inicialmente en centros históricos (Catania en 1999 y Molise en 2001) y es actualmente uno de los métodos de evaluación utilizados de manera más rápida y sencilla, aunque con una demanda extensa de datos relativa a las propiedades tipológicas y mecánicas del edificio (Vicente, Parodi, Lagomarsino, Varum, & Mendes Silva, 2011), fue modificada y perfeccionada en 1994 con criterios simplificados.

Un ejemplo de ello es la metodología aplicada en el centro histórico de Coimbra (Vicente, 2008) que es influenciada por la formulación GNDT-SSN (1994) de GNDT, basada en el llenado de fichas en campo posteriores al terremoto, las cuales servían para la medición de vulnerabilidad, con funciones creadas por Giovinazzi (2005), vinculando respectivos índices de vulnerabilidad y grados de daño, permitiendo estimar pérdidas humanas o económicas. De esta forma, la relación entre la vulnerabilidad obtenida, la integración de escalas macrosísmicas (ej. EMS-98) y la adaptación estadística cuantitativa (distribución β), proveía información suficiente para una posible estimación de pérdidas humanas o económicas (Ferreira, 2010).

5.1.3. Medición de vulnerabilidad a través de técnicas convencionales

Con respecto a las técnicas convencionales, introducen un índice de vulnerabilidad independiente de la predicción de daños. Son utilizadas para comparar diferentes construcciones de la misma tipología en otras regiones determinadas, cuya contribución a la resistencia sísmica sería calibrada por expertos (Bonnett Díaz, 2003, p. 16). Sin embargo, estas técnicas son difíciles de comparar debido a que los índices de vulnerabilidad de un lugar son relativos en comparación con los diferentes tipos de construcción de otro; lo que establecería diferencias entre los factores considerados. (Vicente, Parodi, Lagomarsino, Varum, & Mendes Silva, 2011, p. 1074). Un ejemplo de esto, que también se ha clasificado como vulnerabilidad observada (Ferreira, 2010, p. 86), o como técnica convencional (Bonnett Díaz, 2003, p. 16), es el ATC-13 (1985), usado en California para evaluar los daños y pérdidas del sismo de 1985. Con la contribución de Algermissen y Steinbrugge (1984), en este documento se determinaron 21 tipologías: tomando en cuenta el sistema estructural, geometría, materiales, resistencia sísmica y su contexto. Como resultado incluyeron una clasificación dictada desde el punto de vista social y de la ingeniería (Bianchini, 2015).

5.1.4. Medición de vulnerabilidad a través de métodos híbridos

Finalmente, las técnicas híbridas son la composición o combinación múltiple de los métodos descritos anteriormente (Vicente, Parodi, Lagomarsino, Varum, & Mendes Silva, 2011, p. 1074). Un caso es el utilizado por Lagomarsino y Giovinazzi (2006), mismo que combina métodos tipológicos directos y técnicas indirectas, usando, por un lado, las clases de vulnerabilidad de EMS-98 (Grünthal, 1998) y por el otro, una escala mejorada mediante la modificación de factores a criterio del especialista (Vicente, Parodi, Lagomarsino, Varum, & Mendes Silva, 2011). Finalmente están los métodos que integran tanto metodologías de vulnerabilidad simplificada como modelos detallados. Tal es el caso de Formisano et al. (2011), quienes fusionaron las funciones e índices de vulnerabilidad de la metodología simplificada GNDT con modelos de elementos finitos (MEF) para unidades estructurales típicas de la localidad de Sessa Aurunca, Italia. En la Figura 5 se muestra un breve resumen de los métodos visualizados.

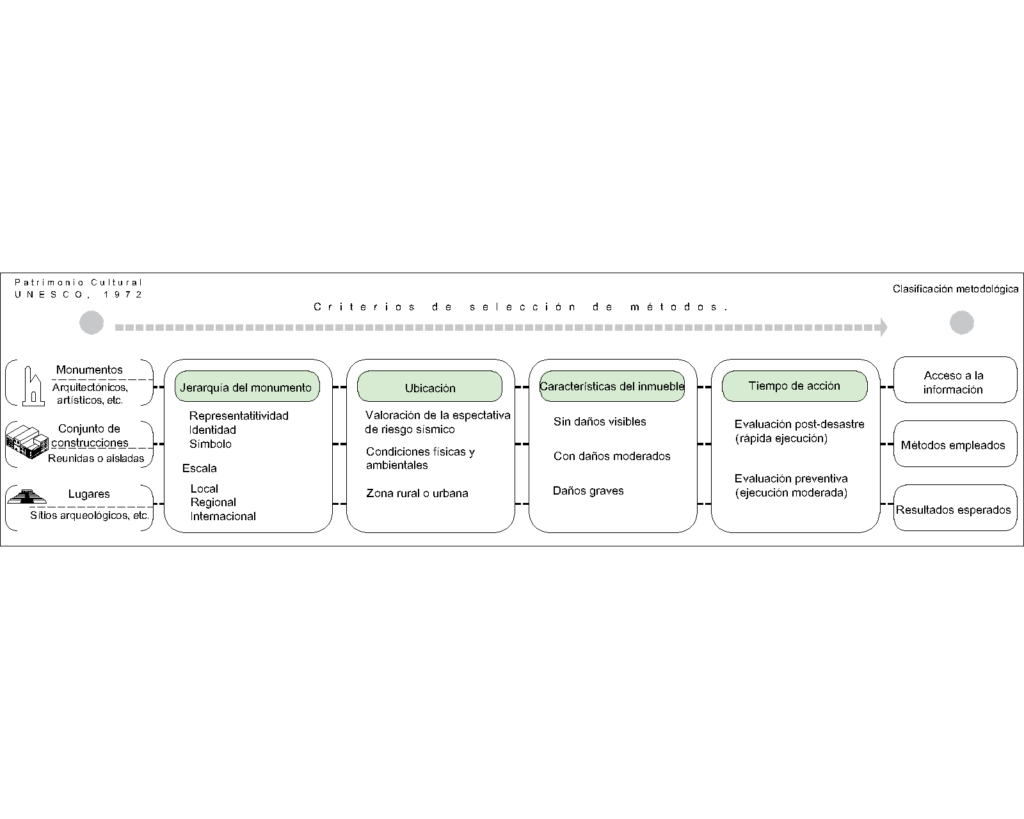

Como menciona Bonnet (2003, pp. 17-19), la clasificación de las metodologías depende de los datos (registros sísmicos, características de los edificios, etc.), métodos empleados (estadísticos, analíticos o subjetivos por juicio de expertos) y resultados (vulnerabilidad absoluta o relativa), lo cual determinaría las exigencias con relación al patrimonio edificado. De acuerdo a la UNESCO (1972), el patrimonio se clasifica en monumentos; conjunto de construcciones (reunidas o aisladas) y lugares cuyo concepto encuadraría a los sitios arqueológicos. En ese sentido, la selección dependerá de la jerarquía, ubicación, gravedad del inmueble o inmuebles y tiempo de acción (ver Figura 6).

Otros factores, como el tiempo de acción vinculado al estado de conservación del inmueble y a la probable respuesta ante un desastre, deben ser considerados. Por lo tanto, el especialista en conservación, restauración o rehabilitación de monumentos históricos y/o arqueológicos podría direccionar o gestionar el uso de instrumentos simplificados o detallados hacia un diagnóstico y dictamen más certero referido en parámetros de vulnerabilidad presentes en el inmueble. A diferencia de los monumentos y conjuntos de construcciones, las zonas arqueológicas podrían obedecer a un criterio de estabilidad estructural que normalmente está orientado en análisis numéricos detallados (ej. mediciones de condiciones geológicas, etc.) sin agredir su valor estético, histórico o funcional.

Es tan grande el campo de aplicación que, actualmente, se están perfeccionando las metodologías existentes hacia una mayor apertura, reduciendo el grado de incertidumbre, así como cubriendo la mayor cantidad de inmuebles de una localidad. Estudios que a corto, mediano o largo plazo podrían servir para proponer integraciones de reforzamiento que procuren el valor cultural, histórico, estético y patrimonial de las construcciones históricas.

Estos elementos en conjunto, sobre todo en estudios de vulnerabilidad en centros históricos, brindan la posibilidad de plantear procedimientos de preparación y respuesta ante una emergencia. Estos métodos pueden ser ejecutados a través de programas educativos para evacuar edificios de alto riesgo y refugiarse en zonas de seguridad, o bien considerar planificación, protección o recuperación de objetos patrimoniales, previo al desastre, con documentación (encuestas históricas, culturales y geométricas, modelos o información digital de los activos) e inspecciones (planificación para la conservación, mantenimiento y utilización de edificios históricos), nivelando así los riesgos de mitigación a nivel regional, local y nacional (Rits-DMUCH, UNESCO, & ICCROM, 2013).

6. Sistema de información geográfica como instrumento de gestión y reducción de la vulnerabilidad

Como antecedentes de este rubro encontramos la Carta de Rischio (ISCR, 1992); una de las primeras iniciativas tomadas por el Gobierno italiano para desarrollar un sistema territorial informativo del patrimonio cultural, la vulnerabilidad y el riesgo sísmico. Se están desarrollando mapas con múltiples escenarios de riesgo involucrados, a través de las plataformas geográficas de administración SIG (Sistema de Información Geográfica). La ventaja de este sistema es que da la posibilidad de incorporar infinidad de elementos registrados a partir de la localización de coordenadas geográficas. En los estudios de vulnerabilidad se utiliza como herramienta de difusión de resultados, y también forma parte de un recurso útil para la planificación de emergencias en caso de desastres; ya sea para ubicar puntos de seguridad o rutas de evacuación. La plataforma tecnológica y el mapeo de información no sólo son una forma fácil de difundir y comunicar los resultados de una investigación, sino que facilitarían el acceso a la información de proyectos a largo plazo con relación al patrimonio cultural o áreas urbanas (Rits-DMUCH, UNESCO, & ICCROM, 2013).

Otro ejemplo claro de los SIG es el proyecto ARCHES (http://archesproject.org/), creado por el Instituto de Conservación Getty (GCI) y el World Monument Fund (WMF), cuya función es desarrollar una aplicación para el inventario internacional del patrimonio cultural con respecto a su extensión, ubicación, tipos y condiciones, entre otras particularidades. Un sistema administrativo y de gestión que actualmente da la oportunidad de aplicar estudios de conservación a pequeña y gran escala. Por otro lado, una ventaja que proveen los SIG es la integración de herramientas Open Source a través de softwares base; como QGIS (https://www.qgis.org/es/site/), generalitat valenciana, Sistema d’Informacio Geografica, and Kosmo. Teodoro y Duarte (2012) hacen una comparación y demuestran la utilidad de una herramienta de barras en sistemas SIG para la evaluación de vulnerabilidad para incendios.

Además de georreferenciar la información, esta herramienta abre la oportunidad de integrar diagnósticos, monitoreo y mapeo de riesgos en tiempo real. Actualmente, la Comisión Europea (JRC) promueve el programa Copernicus, mismo que, en tiempo real, pone disponible información de las condiciones climáticas y de las condiciones terráqueas a partir de imágenes de teledetección remota (Sentinel-2) para una gestión oportuna; previo, durante o posterior a algún desastre (https://emergency.copernicus.eu/); provechoso para la gestión inmediata entre las autoridades responsables de la protección civil y las instituciones de gobierno. En aplicaciones referidas al estudio del patrimonio cultural, Copernicus proporciona herramientas para el estudio de fenómenos naturales, la localización y vigilancia de sitios arqueológicos, la consideración del cambio climático o la extensión urbana (Grasso, 2018). La UNESCO, por su parte, ha mostrado un gran interés en el monitoreo de estructuras históricas amenazadas por conflictos armados; analizadas con imágenes satelitales UNOSAT (UNITAR; UNESCO, 2016). Una prueba más del soporte de las imágenes provistas con teledetección remota.

Actualmente, la integración de tecnología geoespacial está formando parte de la gestión, prevención y cuidado del patrimonio cultural; como herramienta alterna de estudio. Una vez más los procesos teóricos dan apertura a integrar principios relacionados con el uso de la tecnología y difusión de la información.

7. Conclusión

Los estudios recientes en el campo de la restauración cada vez exigen mayor nivel de precisión. Los desarrollos tecnológicos y computacionales ofrecen alternativas para el proceso de evaluación y como elementos optativos de representación o difusión de la información. Como parte del propósito planteado, se muestra el concepto de restauración hacia un posible enfoque orientado hacia la rehabilitación en el campo de la ingeniería desde una perspectiva histórica. A partir de este principio se procura una inclinación hacia una inserción institucional, para seguir aportando criterios más amplios con relación a la protección del patrimonio cultural. Estos criterios fueron vinculados con el uso de instrumentos para un mejor diagnóstico y dictamen de los edificios históricos, cuya apertura fue paulatinamente mayor, adicionando temas de prevención ante posibles amenazas. Esta perspectiva procura el rescate no sólo de personas, sino también de construcciones con valor cultural, social y económico. De este modo se aborda el tema de vulnerabilidad como un eje de evaluación, planificación y salvaguarda de las áreas históricas.

Consecutivamente, se hace un breve análisis del concepto de riesgo, el cual envuelve los términos de peligro, vulnerabilidad y exposición. Estos dos últimos considerados altamente vinculados, aunque resaltando el concepto de vulnerabilidad propia de las construcciones dentro de este artículo. El concepto busca analizarse desde la perspectiva literaria, mostrando diversos enfoques y clasificaciones de diferentes autores. Finalmente se opta por explicar y ejemplificar estudios de vulnerabilidad clasificados como directos e indirectos que, a su vez, son subdivididos en tipológicos, mecánicos (simplificados o detallados), convencionales e híbridos (Figura 6). De este modo se relacionan con la aplicación de diversos tipos de patrimonio existente, considerando factores tales como: tiempo de acción, herramientas computacionales y evaluación de métodos correlacionados con la aplicación de los resultados deseados.

Posteriormente se aborda la discusión de los sistemas SIG; que pueden ser empleados tanto para la prevención, administración, gestión o acciones; antes, durante o después de un desastre por fenómenos naturales. Intrínsecamente, el manejo de imágenes de teledetección remota es parte de esta tecnología, cuyos resultados pueden ser previstos. Estas herramientas computacionales son de gran ayuda debido a que pueden ser incorporados para la difusión o continuo análisis científico.

Finalmente, uno de los objetivos generales implícitos en este texto es alentar a la consideración de estudios multidisciplinares, principalmente en términos de vulnerabilidad estructural con una base científica, o bien con el uso de herramientas tecnológicas para su diagnóstico, catalogación, gestión o difusión de resultados concernientes a edificios históricos. Lo anterior se plantea sin segregar valores esenciales del estudio de conservación, restauración y/o rehabilitación de construcciones patrimoniales; tales como el valor estético, histórico o social, que son igualmente importantes para un proyecto de intervención.

8. Bibliografía

Algermissen, S., & Steinbrugge, K. V. (1984). Seismic hazard and risk assessment: Some case studies. The Geneva Papers and Risk and Insurance(9(30)).

ATC-13. (1985). Earthquake damage evaluation data for California. Redwood City, California: Applied Technology Council.

ATC-21. (1988). Rapid Visual Screening of building for Potential Seismic Hazards: a HandbooK. RedwoodCity, California: Applied TechnologyCouncil, FEMA-145.

Attorney -General’s Department, Australia. (2004). Emergency Management in Australia Concepts and Principles . Australia: Attorney -General’s Department, Australia Government.

Barbat, A. H., & Pujades, L. (2004). Evaluación de la vulnerabilidad y del riesgo sísimico en zonas urbanas. Aplicación a Barcelona. Sísmica 2004 – 6º Congresso Nacional de Sismologia e Engenharia Sísmica, (pp. 231-252).

Bianchini, N. (2015). Dal danno osservato alle curve di vulnerabilità per edifici in muratura: l’esperienza del terremoto de L’Aquila (2009). Genova: Università Degli Studi di Genova, Scuola Politecnica, Tesi di Master del Corso di Studi in Ingegneria Edile-Architettura.

Bonnett Díaz, R. L. (2003). Vulnerabilidad y Riesgo Sísmico de Edificios. Aplicación a entornos urbanos en zonas de amenaza alta y moderad (Tesis doctoral ed.). Barcelona, España: Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica .

Brandi, C. (2005). Theory of Restoration. Italy: Istituto Centrale per il Resta.

Canadian-col. (2010). The Standards and Guidelines for the Conservation of Historic Places in Canada (Second edition ed.). Canada: Lieux Patrimoniaux du Canada/ Canada’s Historic Places.

Chanfón Olmos, C. (1983). La restauración. In Fundamentos teóricos de la restauración (pp. 166-236). México: Facultad de Arquitectura UNAM. División de Estudios de Posgrado.

Choay, F. (1992). Alegoría del patrimonio. Barcelona: Gustavo Gili.

CISMID, UNI, RITS-DMUCH, ICOMOS-ICORP, & ICOMOS. (2010). Lima Declaration for Disaster Risk Management of Cultural Heritage. Lima, Perú: INTERNATIONAL SYMPOSIUM.

Corsanego, A., & e Petrini, V. (1990). Seismic vulnerability of buildings. Proceedings of the SEISMED 3. Trieste, Italy.

D’Ayala, D., Spence, R., Oliveira, C., & Pomonis, A. (1997). Earthquake loss estimation for Europe’s historic town centres. Earthquake Spectra, 13(4).

E-R Territorio. (2003). Codice del governo del territorio. Regione Emilia-Romagna. Retrieved 05 03, 2013, from http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/condono-edilizio-del-2003/guida-al-condono-1/restauro-scientifico-o-restauro-e-risanamento-conservativo-1

FEMA154. (1988). Rapid Visual Screening of Buildings for Potential seismic Hazards: A Handbook. Washington D.C.: Federal Emergency Management Agency (FEMA).

Ferreira, T. (2010). Avaliação da vulnerabilidade sísmica de núcleos urbanos antigos – Aplicação ao núcleo urbano antigo do Seixal. Porto: Faculdade de Engenharia, Universidade de Porto.

Ferreira, T., Maio, R., & Vicente, R. (2017). Analysis of the impact of large scale seismic retrofitting strategies through the application of a vulnerability-based approach on traditional masonry buildings. Earthq Engineer and Engineer Vibration, 16(2), 329-348.

Formisano, A., Florio, G., Landolfo, R., & Mazzolani, F. M. (2011). Un metodo pero la valutazione su larga scala della vulnerabilità sismica degli aggegati storici. S.T.A. DATA Teoria in Pratica. Retrieved from http://www.stadata.com/mail/2011/FareSismica/Formisano_et_al_AGGREGATI.pdf

Fuentes Díaz, A. D. (2016). Diseño de herramientas de evaluación del riesgo para la conservación del patrimonio cultural inmueble. Aplicación en dos casos de estudio del norte andino chileno (Primera edición ed.). México: Publicaciones Digitales ENCRyM-INAH.

Giovinazzi, S. (2005). The vulnerability assessment and the damage scenario in seismic risk analysis ( ed.). Florence, Italy: Phd thesis in Risk Management on the Built Enviroment by Department of Civil Engineering Technical University Carolo-Wilhelmina at Braunschweig and Faculty of Engineering Department of Civil Engineering of the University of Florence.

GNT. (1994). Scheda di esposizione e vulnerabilità e di rilevamento danni di primo livello e secondo livello (muratura e cemento armato);. Roma: Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti.

Grasso, O. (2018). Space 4 Culture. EC-DC GROW UNIT 12, Copernicus. Matera.

Grünthal, G. (1998). European Macroseismic Scale 1998 (EMS-98) European Seismological Commission, Subcommission on Engineering Seismology. Brussels: Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie: Working Group Macroseismic Scales.

Heritage, E. (2013). English Heritage Practical Building Conservation. Conservation Basics. Great Britain, UK: ASHGATE.

ICOMOS. (1994). Charter of Nara. Japan: International Council on Monuments and Sites.

ICOMOS. (2003). ICOMOS Charter – Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage. Victoria Falls, Zimbabwe: UNESCO ICOMOS.

ICOMOS. (2013). The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance. Australia: Internacional Council on Monuments and Sites.

INAH. (2010). Lineamientos para la elaboración de dictámenes de siniestros en caso de desastre PreINAH. Manual para conservadores. Ciudad de México: Cordinación Nacional de Monumentos Históricos- INAH.

ISCR. (1992). Carta del Rischio. Roma: Segretariato Generale Istituto Superiore per la Conservaziones ed il Restauro.

Kreimer, A., & Arnold, M. (2000). Managing Disaster Risk in Emerging Economies Market Incentives for Mitigation Investment. Washington, D.C.: Disaster Risk Mannager Series no. 2 The World Bank.

Kreimer, A., Arnold, M., Barham, C., Freeman, P., Gilbert, R., Krimgold, F., . . . Vogt, T. (1999). Managing Disaster Risk in Mexico. Washington, D.C.: Disaster Risk Mannager Series no. 1 The World Bank, Disaster Manager Facility.

Lagomarsino, S., & Giovinazzi, S. (2006). Macroseismic and mechanical models for the vulnerability and damage assessment of current buildings. Bulletin of Earthquake Engineering(4(4)), 415-443.

Montes de Oca Torres, C. A. (2015). Hacia una metodología de análisis estructural de edificios patrimoniales: una visión integral. In T. Pastrana Salcedo, El objeto patrimonial (pp. 73-134). México, D.F.: Restauro Compás y Canto S.A. de C.V.

Oliveira, C. S., Azevedo, J., Delgado, R. M., Costa, A., & Costa, A. (1995). O sismo de Northridge Los Angeles de 17 Janeiro de 1994 Ensinamentos para Portugal. Porto: Instituto de Construção, DECivil, Instituto Superior Técnico, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

Oliveira, D. V. (2017). Seismic Behaviour and Structural Dynamics. Guimarães, Portugal: Universidade do Minho, DEC, Lecturer given in Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions 2017/2018.

Palomino A., J. L. (2017). Vulnerability Assessment as a Tool to Mitigate and Manage Seismic Risk in Old Urban Areas. Portugal: Universidade do Minho, Msc Dissertation for Advanced Masters Structural Analyisis of Monuments and Historical Constructions.

Peña Mondragón, F., & Lourenço, P. B. (2012). Criterios para el refuerzo antisísmico de estructuras históricas. Revista de Ingeniería Sísmica, Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica(87), 74-66.

Prado, F., & Ossio, F. (2008). Evolución de los Criterios de Intervención Utilizados en los Monumentos Nacionales de Santiago de Chile. Revista de la Construcción Escuela de Construcción Civil, 7(2), 30-46.

Rits-DMUCH, UNESCO, & ICCROM. (2013). Disaster Risk Management of Cultural Heritage in Urban Areas. Kyoto: Research Center for Disaster Mitigation of Urban Cultural Heritage, Ritsumeikan University (RitsDMUCH), ICCROM, UNESCO.

Roca, P. (2017). El comportamiento sísmico de las construcciones tradicionales de paredes de obra de fábrica. In J. C. (dir.) (Ed.), Método Rehabimed,: arquitectura tradicional mediterránea, vol. II, (pp. 216-221). Barcelona: Consorcio Rehabimed.

Spence, R., & D’ Ayala, D. (1999). Damage assessment and analysis of the 1997 Umbria-Marche earthquakes. Structural Engineering International, 9(3), 229-233.

Teodoro, A., & Duarte, L. (2012). Forest fire risk maps: a GIS open source application – a case study in Norwest of Portugal . International Journal of Geographical Information Science , 1-22.

UNESCO. (1972). Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation .

UNESCO. (1982). Mexico City Declaration on Cultural Policies . Mexico City: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, World Conference on Cultural Policies.

UNESCO. (2017). Operational Guidelines for the implementation of th World Heritage Convention. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Intergovermental Commitee for the protection of the World Cultural and Natural Heritage.

UNESCO, & ISDR. (2005). Hyogo Framework for Actions 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters. Kobe, Japan: World Conference on Disaster Reduction, International Stregy for Disaster Reduction.

UNISDR. (2009). Terminology on Disaster Risk Reduction. Geneva, Switzerland: ISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction.

UNISDR. (2015). Strategic Framework. Senai: United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

UNITAR; UNESCO. (2016). Satellite-Based Damage Assessment of Cultural Heritage Sites 2015 Summary Report of Iraq, Nepal, Syria & Yeme. UNITAR; UNESCO.

Vicente, R. (2008). Estratégias e metodologias para intervenções de reabilitação urbana. Avaliação da vulnerabilidade e do risco sísmico do edificado da Baixa de Coimbra. Aveiro, Portugal: Universidade de Aveiro, Departamento de Engenharia Civil.

Vicente, R., Parodi, S., Lagomarsino, S., Varum, H., & Mendes Silva, J. A. (2011). Seismic vulnerability and risk assessment: Case study of the historic city centre of Coimbra, Portugal. Bull Earthquake Engineering, 9, 1067–1096.

Whitman, R., Reed, J., & Hong, S. (1974). Earthquake damage probability matrices. Proceedings of the 5th World Conference on Earthquake Engineering, (p. 2531). Rome.

Yepez, F., Barbat, A. H., & Canas, J. A. (1995). Riesgo, Peligrosidad y vulnerabilidad sísmica. Barcelona, España: Monografías de ingeniería sísmica .

Zeayter, H., & Habib Mansour, A. M. (2017). Heritage conservation ideologies analysis – Historic urban Landscape approach for a Mediterranean historic city case study. Housing & Building National Research Centre Journal.