Urban dimension and perception at the Classic Maya city of Palenque

Arianna Campiani

Marie Curie fellow, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México & Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza-Università di Roma. E-mail, ORCID, Google Scholar, Web [i]

Recibido: 12 de diciembre de 2019| Aceptado: 05 de octubre de 2020 | Publicado: 01 de enero de 2021.©Arianna Campiani, 2021. Este artículo es una publicación de acceso abierto.

CC BY-NC-ND

Resumen

En este artículo me interesa abordar dos temas estrechamente relacionados: construcción y percepción del entorno urbano en la ciudad de Palenque, Chiapas, durante el Clásico Tardío. A partir del estudio de la morfología urbana de Palenque, y con el uso de herramientas de análisis de un Sistema de Información Geográfica, me interesa evidenciar la intencionalidad en el posicionamiento de edificios significativos con el fin de crear visuales impactantes, y explorar de qué manera la percepción del entorno hubiera cambiado de acuerdo a la urbanidad de los actores, es decir, conforme a su condición en la ciudad y el vivir juntos experimentando al otro. Para estos fines, considero diferentes aspectos del asentamiento, como lo son la inversión en mano de obra, la presencia de infraestructura y el acceso a los recursos, la sectorización en grupos y su diversa distribución. Propongo que estos elementos, aunados a la circulación y la visibilidad, apuntan hacia específicas estrategias de planeación, pero también sugieren diferencias de estatus entre sectores de la ciudad y, por ende, entre sus habitantes.

Palabras clave: Percepción del espacio, Visibilidad, Entorno construido, Urbanidad.

Abstract

In this article I address two interrelated topics: space construction and the perception of the built environment at Palenque, Chiapas, during the Late Classic Period. Starting from the study of Palenque’s urban morphology and by using Geographic Information System’s tools, I aim at underlying intentionality in specific buildings’ position and to explore how people’s urbanity, that is their condition in the city and the experience of otherness, would have transformed their perception of the environment. To this end, I will consider some characteristics of the environment such as labor investment, infrastructure and resource access, land subdivision in architectural groups and their distribution. I argue that these elements, if considered in relation with circulation and visibility, suggest specific planning strategies and point to social status difference within city sectors and their inhabitants.

Keywords: Space perception, Visibility, Built environment, Urbanity.

Introducción

Las ciudades promueven la interacción social a una escala mayor que en cualquier otro lugar, son lugares de posibilidades que tienen la capacidad de enfatizar y exagerar relaciones y desigualdades. El entorno construido, escenario de la experiencia urbana, es cambiante y se modifica para promover contactos, transacciones y reuniones. A través de estrategias de planeación, la ciudad es capaz de comunicar mensajes básicos a los usuarios en cuanto, por ejemplo, a accesibilidad o al traslado de un lugar a otro, mientras que sus espacios favorecen el encuentro y el intercambio de actividades y experiencias (Campiani, 2015; Massey, Allen y Pile, 2000; M. Smith, 2010). A la vez, el entorno urbano y sus arquitecturas tienen un significado que puede ser percibido y entendido por los usuarios, siempre y cuando éste forme parte de sus categorías culturales (Rapoport, 1982, p. 15).

Empezando con la forma urbana de un asentamiento mesoamericano y de sus características de organización en el espacio, me interesa investigar cómo mensajes sobre identidad, estatus y poder pueden ser comunicados por los diseñadores y constructores gracias, por ejemplo, al posicionamiento de edificios en lugares específicos. Además, con base en la premisa de que la posición en el espacio de las personas y lo que se puede ver u oír (o lo que puede ser visto u oído) llegan a constituir formas de desigualdad, quiero explorar cómo la experiencia que se tiene de la ciudad hubiera cambiado entre individuos o grupos, dependiendo del lugar de la ciudad en donde vivían, lo que apuntaría a diferencias en su condición social (Massey et al., 2000, pp. 6, 62; Netto, 2017, p. 85).

En particular, he escogido como caso de estudio a la ciudad maya antigua de Palenque en el período Clásico, con un enfoque en los siglos VII-IX, cuando se promueven los mayores esfuerzos arquitectónicos no solo en el centro del asentamiento, sino a lo largo del sitio. Si consideramos la ciudad en toda su extensión, veremos que ésta puede ser dividida en grupos arquitectónicos, que en la literatura se podrían asociar a vecindades o distritos (Arnauld, Manzanilla y Smith, 2012; Lemonnier, 2012; M. E. Smith, 2010). Estos se ubican en áreas con características topográficas distintas y presentan diversa inversión de mano de obra en construcciones e infraestructura.

Considero que las diferencias apreciables en cuanto a emplazamiento, arreglos espaciales, cercanía con el centro del asentamiento, acceso a los recursos, tipología de conjuntos, inversión de mano de obra y accesibilidad, nos proveen datos preliminares para pensar en las diferencias sociales y, por ende, en las diversas maneras de usar y percibir el entorno construido. A partir de la propuesta de grupos arquitectónicos formulada con anterioridad (Campiani, 2015) y con el uso de un Sistema de Información Geográfica (SIG), pretendo explorar esta variabilidad y pensar en cómo influye en la experiencia de la ciudad. En esta ocasión he decidido no entrar en la discusión sobre vecindades y distritos, por falta de datos arqueológicos, por lo que me limitaré a hablar de grupos.

Urbanidad y percepción del entorno

La ciudad no solo constituye el marco para la vida y la experiencia de las personas, sino que las condiciona fuertemente, ya que provee una estructura al mundo sensorial y es escenario de las acciones e interacciones propias de los espacios y lugares urbanos. Si, entonces, lo urbano representa un aspecto de la experiencia humana, la urbanidad refiere no sólo a la condición de los actores en la ciudad sino al vivir juntos experimentando al otro (alterity o otherness) (Netto, 2017, p. 84). Siguiendo esta idea, la vida en la ciudad da lugar a experiencias individuales y, a la vez, posibilita que éstas se relacionen a manera de experiencias compartidas. No obstante, no todos los entornos construidos son capaces de fomentar esta dualidad, sino que deberá de haber espacios que la promuevan y sostengan (Netto, 2017, pp. 87, 96). De acuerdo a Netto (2017, p. 97), la urbanidad se relaciona con las diferencias en el espacio urbano y con las formas de vida social recreadas en dicho espacio. A manera complementaria quiero retomar a Hillier (2001), quien ha propuesto que el espacio condiciona la construcción social según dos tipos de leyes: la primera refiere a las configuraciones espaciales creadas por la posición de los edificios, y la segunda a cómo estos distintos arreglos y las restricciones al movimiento que pueden causar, condicionan la interacción. Por ejemplo, a nivel residencial hay una tendencia a estructurar y limitar el contacto (co-presence) y, así, los edificios se construyen de manera que cumplen con este objetivo (modo conservativo de estructuración del espacio). En cambio, las actividades económicas maximizan el espacio y necesitan de un contexto arquitectónico más integrado (modo generativo de estructuración del espacio) (Hillier y Netto, 2001, p. 13.2). Según Christophersen (2015, p. 113), la urbanidad refiere a un entender compartido que tiene una comunidad urbana y que se desarrolla a partir de las experiencias, competencias e intenciones en las que participa un gran número de personas que viven en una gran comunidad que interactúa con el entorno. Urbanidad entonces como condición, que asentamientos como ciudades -o pueblos, de acuerdo a Christophersen-, promueven, y que refiere a las relaciones, rutinas y prácticas sociales en el entorno urbano. El entorno construido, entonces, no sólo es escenario para las interacciones sociales, sino es parte integral de su acontecer y, como menciona Fisher, por extensión es constitutivo de los procesos de negociación de estatus y papeles sociales, y de identidad (2009, p. 440). De aquí la importancia de los elementos materiales en formar categorías culturales estables que pueden ser decodificadas si y cuando coinciden con los esquemas mentales de las personas (Rapoport, 1982, p. 11). Las formas construidas son la expresión física de estos esquemas: el reconocimiento de un edificio, de lo que es, implica que su noción sea un significado cultural previamente existente (Rapoport, 1978, p. 46, 1982, p. 15).

Los espacios construidos para la congregación y sus arquitecturas serán los más susceptibles de modificaciones por parte de los diseñadores en aras de comunicar a la comunidad mensajes y reiterar valores comunes. Podemos entonces pensar que estos espacios urbanos tienen una “utilidad significativa”, ya que reconducen al concepto de cultura, a la existencia de creencias comunes y a la producción de arquitectura y espacios significativos en donde se constituyen, renegocian y alimentan las dinámicas sociales (Liendo Stuardo, 2011c; Low, 2000) y cuya monumentalidad y visibilidad son expresión de las intenciones de sus creadores. El programa arquitectónico cumple con diferentes necesidades, que presuponen un factor de escala diferente: a nivel individual y comunitario. A una escala individual, tiende a la satisfacción de necesidades básicas y prácticas, mientras que nos provee información sobre la clase social de pertenencia de los usuarios en la diversidad de la composición arquitectónica en su complejidad, decoración, visibilidad y en la inversión de mano de obra. A escala urbano-colectiva, el programa arquitectónico responderá no sólo a la satisfacción de las necesidades de la sociedad, sino que cumplirá con la función de comunicar:

- A la comunidad, proveyendo mensajes a través de la construcción de espacios y edificios significativos, que a la vez legitiman el poder de la clase dominante;

- Desde la comunidad, es decir con el reconocimiento de la colectividad en las obras comunitarias que expresan una ideología compartida y en la participación en eventos comunitarios cíclicos;

- La comunidad, es decir reforzando el sentido de pertenencia al grupo y contribuyendo a la creación de una memoria colectiva.

La ciudad y sus espacios, entonces, no solo constituyen un organizador de relaciones, hechos y posibilidades, sino expresan un conjunto de creencias y de costumbres sociales (Lynch, 1996, p. 125). La correspondencia entre la forma del asentamiento y la percepción que de él se tiene, es lo que Lynch define como “sentido” de un lugar, y que concierne a la claridad con la que el entorno puede ser percibido y con la que, por ende, sus elementos constituyentes pueden ponerse en relación espacio-temporal con otros eventos o lugares, de tal manera su representación coherente se podrá conectar con conceptos y valores (Lynch, 1981, p. 31; Rapoport, 1982). De aquí la importancia de la visibilidad de determinados edificios cuya importancia simbólica se vuelve un mecanismo cultural para enviar mensajes y comunicar significados.

Métodos y resultados

Para enfatizar la relación entre el entorno construido y sus habitantes y usuarios, y destacar las informaciones y mensajes de los que éste puede ser portador, en mi estudio usaré dos métodos: el primero se basa en enfatizar las características de la ciudad que refieren al desarrollo de actividades básicas como circulación, el traslado entre grupos o hacia el centro del asentamiento, entre otros. Para estos fines resaltaré algunos aspectos de la morfología urbana de Palenque, como la división en grupos y sus diferencias, la ubicación de edificios significativos y de mayor volumen construido, la presencia y diversidad de obras infraestructurales y las condiciones de accesibilidad. Analizaré, entonces, la ciudad de Palenque a partir del mapa realizado por Barnhart y su equipo (2001), y me apoyaré en un Modelo Digital de Elevación (DEM) generado a partir de la morfología del terreno, a menos del volumen de las estructuras (López Mejía, 2005).

El segundo método que utilizo para pensar en cómo el entorno puede ser percibido, se basa en los estudios de visibilidad que se pueden llevar a cabo con una plataforma SIG (viewshed analysis). Con base en el DEM exploraré el campo de visibilidad de un observador en el espacio urbano, y el alcance visual de los edificios significativos reconocidos en la ciudad y en las plazas centrales de Palenque (cumulative viewshed) para pensar en cómo se hubieran percibido en su conjunto, siguiendo la idea de intervisibilidad planteada por Llobera (2003). Por lo que concierne a elementos específicos del territorio (en nuestro caso de la ciudad), sigo el concepto de visual exposure (Llobera, 2003, p. 33) que se refiere a la medida en que un elemento ocupa el campo visual de un individuo en cierto lugar. Lo que se pone en evidencia a raíz de los cálculos llevados a cabo con el SIG son los patrones visuales creados por la presencia de uno o varios elementos. En otras palabras, nos indican cuánta parte de los edificios o terreno se pueden ver en cada lugar. Aunque sin contar con el volumen de las estructuras (a menos del núcleo cívico-ceremonial del asentamiento), este estudio nos acerca de manera preliminar a la intencionalidad en el diseño urbano y al papel que los elementos arquitectónicos juegan en el entorno para guiar a un observador, limitar o propiciar el interactuar de las personas en el espacio y la comunicación de mensajes (Lynch, 1996; Richards-Rissetto, 2017b). Mis análisis se basan primeramente en el sentido de la vista, así como otros realizados en sitios precolombinos (Doyle, Garrison y Houston, 2012; Moore, 1996; Richards-Rissetto y Landau, 2014). Richards-Rissetto (2017a, p. 196), como ocurre con el estudio del Copán de finales del siglo VIII, donde se afirma que el sentido de la vista es el que detona a los otros (también en Landau, 2015) basándose en los estudios iconográficos de Houston et al. (2006), mismos que resaltan la preponderancia del verbo “ver” en la epigrafía.

Si consideramos lugares distintos de la ciudad, veremos cómo su permeabilidad y diseño se adaptan no solo a la función que estos tienen, sino también a los mensajes que pueden ser expresados en sus arquitecturas dependiendo de su papel y posición en el espacio.

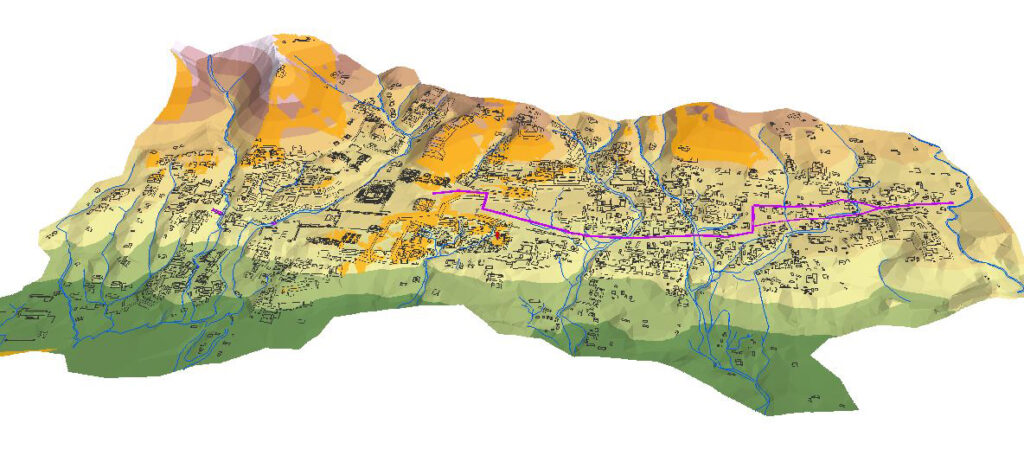

A. Composición urbana

La antigua ciudad de Palenque se encuentra sobre una meseta bien delimitada desde un punto de vista espacial: el asentamiento está definido hacia el Sur por las elevaciones de la sierra de Chiapas, y hacia el Norte por una escarpada que baja abruptamente hasta la planicie (figura 1). El área disponible para la edificación estuvo condicionada por los barrancos creados por los arroyos estacionales, el cauce de los ríos perennes y las considerables diferencias de nivel, características de un emplazamiento en las primeras estribaciones de la sierra.

El centro del asentamiento, en donde se encuentran los edificios cívicos y ceremoniales, se ubica en el área plana más extensa de la meseta, hacia el Este. Esta gran área se construyó y transformó a través de grandes obras de nivelación y contención, que permitieron subdividir el espacio en plazas consecutivas sobre diferentes planos. Entre el 150 d.C. y el 600 d.C. el asentamiento parece haberse expandido, ya que resultan colonizados los espacios entre las primeras construcciones del Este y Oeste. Algunos investigadores proponen que este crecimiento se debió a la concentración de población a raíz también del abandono de algunos centros rurales del Preclásico (López Bravo y Venegas Durán, 2012).

El análisis cerámico apunta a que en el siglo VIII hubo una expansión a nivel urbano-arquitectónico en donde el asentamiento alcanzó el tamaño que conocemos hoy en día, y que ésta se acompañó de grandes obras públicas, reconocibles la mayoría en el centro de la ciudad. Los datos epigráficos e iconográficos sugieren una mayor participación de nobles -no pertenecientes a la familia reinante- en los asuntos políticos. Posiblemente, estos personajes participaban de una red de control territorial y estaban relacionados con sitios secundarios (Liendo Stuardo, 2011a) que florecieron en este mismo período y están distribuidos regularmente cada 6 Km, a lo largo del pie de monte (Liendo Stuardo, 2011b).

Las estructuras residenciales de la antigua Palenque, son más numerosas hacia el Oeste, en donde la topografía es menos accidentada; el mapa (Barnhart, 2001) muestra las numerosas obras de nivelación y contención que los palencanos realizaron a través del tiempo para poder disponer de áreas planas. No obstante, fuera del núcleo cívico-ceremonial no tenemos una idea clara de cómo los grupos crecieron en respuesta a estos períodos de auge constructivo.

B. Grupos arquitectónicos e infraestructura

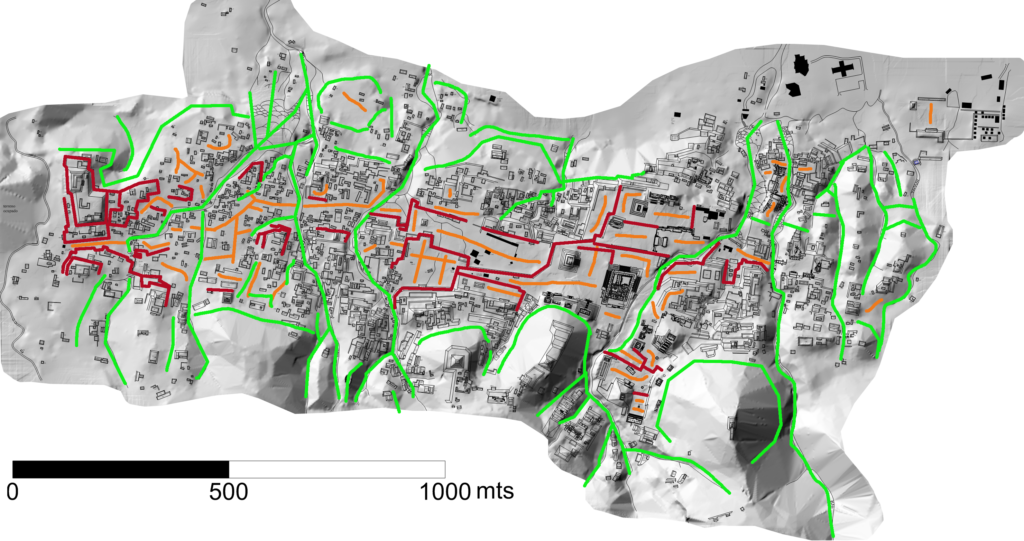

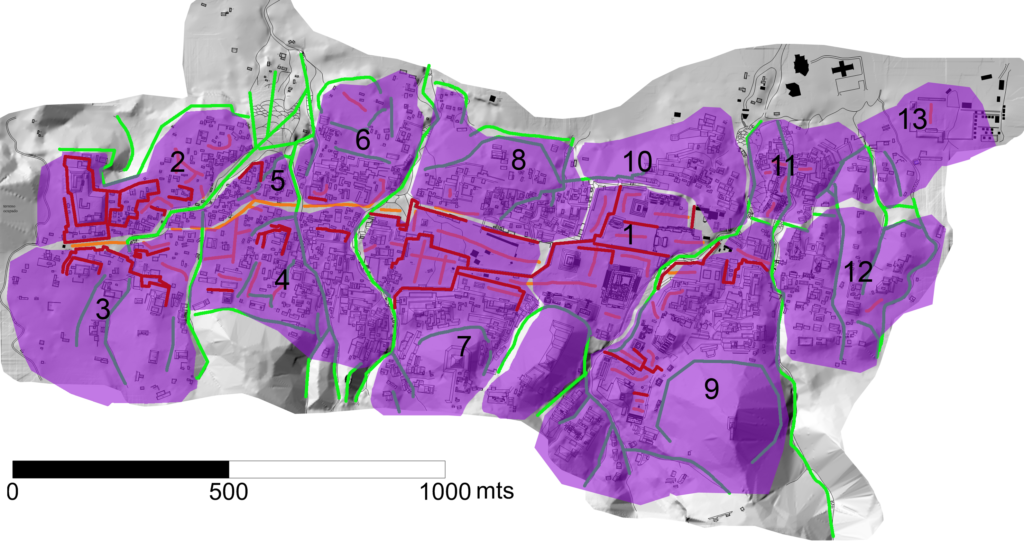

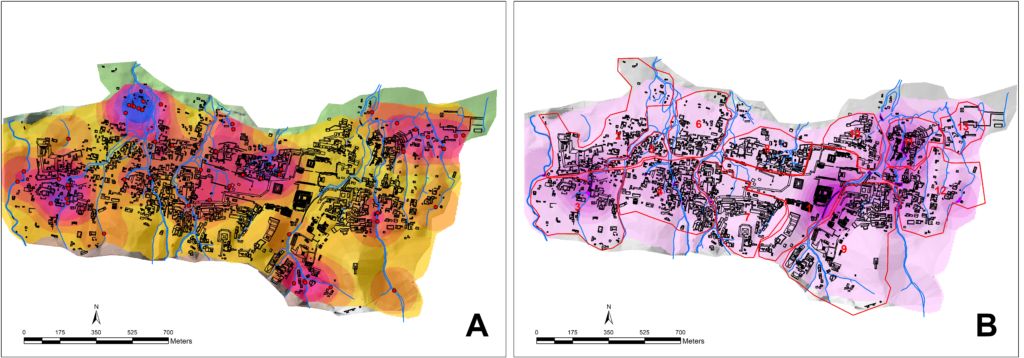

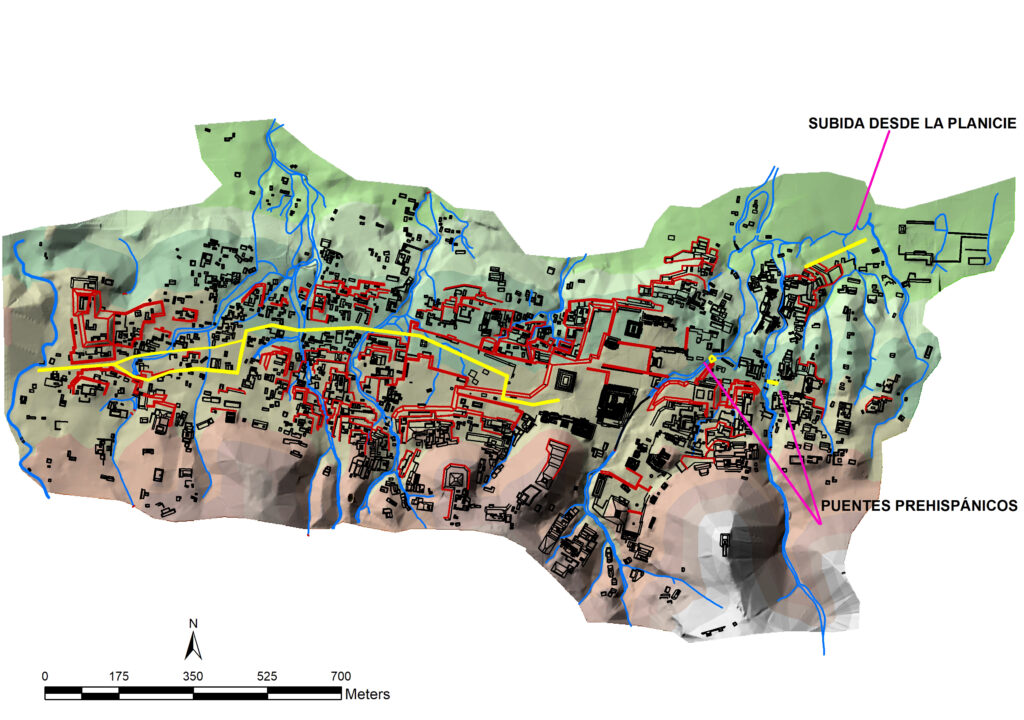

Las obras infraestructurales de nivelación y contención necesarias para la edificación de estructuras, las áreas libres de edificios y la morfología del terreno han guiado mi propuesta de subdivisión del asentamiento en 13 grupos arquitectónicos (figuras 2 y 3). Además, en ausencia de caminos formales, estos elementos ayudan a proponer los recorridos al interior del asentamiento, como veremos más adelante (figura 6).

Al interior de los 13 grupos reconocidos, se han identificado unos conjuntos arquitectónicos que sobresalen con respecto a los otros por características formales -arreglo y dimensión de las estructuras y de los espacios abiertos-, por la presencia de escultura integrada en la arquitectura, por volumen construido o por los artefactos suntuarios hallados durante las excavaciones. Los he definido como “conjuntos de élite” (Campiani, 2015). Algunos de estos conjuntos sobresalen al interior de un grupo, gracias a sus características arquitectónicas, por lo que se denominaron “conjuntos dominantes”. Propongo que estos representen un punto de referencia para la comunidad de ese mismo grupo, y que aquí o en su área exterior se llevaban a cabo actividades cotidianas colectivas, no sólo de carácter ritual (figura 4).

Si bien algunos autores (Smith, 2017, p. 179) afirman que la planeación ocurría por la mayoría en el epicentro de los asentamientos y que las áreas residenciales eran raramente planeadas y era poco probable que la autoridad central estuviera implicada en ese proceso, el papel propuesto para los conjuntos dominantes indicaría otra escala de planeación. Además, las investigaciones llevadas a cabo en el lugar conocido como “Grupo IV” de Palenque (el sector Este del Grupo 8 planteado por mí) confirman que había una planeación local.

Las excavaciones llevadas a cabo entre 2016-2018 en el marco del Proyecto Regional Palenque (PREP) (Liendo Stuardo et al., 2017) en el área Este del Grupo, en correspondencia del conjunto dominante, han evidenciado la modificación y nivelación del patio con el fin de disponer de una plaza en donde se enterraron los individuos del Grupo, mientras que los ancestros se sepultaron en altares posicionados en el Este de los conjuntos (Johnson, 2018a, 2018b), de acuerdo al esquema Plaza Plan 2 propuesto por Becker (2014).

Unos mapas de calor realizados con una plataforma SIG a partir de la presencia de manantiales en la ciudad (figura 5A) y de obras de infraestructura hidráulica (figura 5B) (Barnhart, 2001; French, 2000, 2007), revelan que los grupos 2, 3, 8, 9 y 13 son los que concentran el mayor número de manantiales y, por ende, de acceso a agua fresca no contaminada por deshechos descargados en los ríos, como ha sido documentado para otras áreas de la ciudad en el período Clásico (Márquez Morfin y Gómez, 2002). La parte Sur del Grupo 2, en donde colinda con el Grupo 3, es de particular atención ya que coincide con lo que se ha planteado como el acceso principal a la ciudad (Campiani, 2015; Liendo Stuardo, 2011b). Es aquí en donde, asociados a los manantiales, se encuentran un acueducto y una alberca con agua corriente, pero también una de las dos estelas halladas en Palenque; los conjuntos arquitectónicos de esta área son de gran envergadura. El Grupo 2, por ejemplo, es caracterizado por la imponente presencia del basamento conocido como “Escondido”, arriba de una loma natural, que controla el acceso Oeste al asentamiento, y funciona también como marcador visual en su interior.

El Grupo 8, a nivel espacial está directamente asociado con el núcleo cívico-ceremonial del asentamiento, ya que se encuentra a su noroeste. En su interior se encuentra el Grupo IV, cuya importancia es atestiguada por los datos cerámicos del PREP y por las excavaciones realizadas en los ‘50 y ’90 (López Bravo, 1995; Rands y Rands, 1962). Los datos recolectados apuntan a que la formalización de este grupo, con las arquitecturas que apreciamos hoy en día, remonta al siglo VIII, cuando aquí vivía un personaje llamado Chac Sutz, mencionado en el Tablero de los Esclavos hallado en la estructura J1. Bajo el reinado de K’inich Ahkal Mo’ Nahb, el líder militar Chac Sutz pertenecía a la élite palencana (Johnson, 2018a, p. 63) y, podemos pensar, disponía de la mano de obra y recursos para la construcción de edificios multi-cuartos y de dos niveles.

El mapa de calor de las obras infraestructurales hidráulicas, entendidas como cajas de agua, acueductos, puentes prehispánicos, canales con muros de contención, diques y drenajes (French, 2005, p. 23) arroja otro panorama: los mayores trabajos se evidencian en los extremos Este y Oeste de la ciudad (figura 5B). Hacia el Este, se encuentran los grupos 11 y 1. Este último coincide con el núcleo cívico-ceremonial del asentamiento, en donde el río Otulum se canalizó a mediados del siglo VII para ampliar el basamento del Palacio. El Grupo 11 se desarrolla siempre a lo largo del río Otulum, pero río abajo; está partido en dos secciones por un arroyo que se canalizó con altos muros de contención. A la fecha se necesita más trabajo de campo para indentificar puentes de comunicación que hubieran permitido la circulación entre las dos secciones del Grupo. Tampoco es claro cómo desde el Grupo 11 se hubiera superado la escarpada para llegar al Grupo 1. Como se ha mencionado para los manantiales al Oeste del sitio, numerosas obras hidráulicas se encuentran en el límite entre el Grupo 3 y el Grupo 2 justo en correspondencia de la entrada del sitio. Acondicionamientos puntuales han sido detectados en los Grupo 4 y 12, y entre el Grupo 2 y 5.

C. Visibilidad y accesibilidad

Para poder pensar en la ciudad de Palenque como entorno urbano significativo para la comunidad, en donde edificios específicos se planearon a lo largo de la dinastía palencana en lugares impactantes con alto contenido simbólico, es necesario enfatizar las condiciones de accesibilidad en paralelo con las de visibilidad. Éstas también nos ayudan a pensar en cómo las diferencias de emplazamiento y, por ende, de visibilidad, pueden apuntar hacia el estatus social de los habitantes.

En Palenque no existen caminos que podríamos definir “formales”, y solamente dos puentes prehispánicos han sido reconocidos al Este de la ciudad. Aunque es necesario más trabajo de reconocimiento en campo para detectar otros, podemos pensar que el cruce de los ríos hubiera podido acontecer en ciertos lugares de manera “informal”. De hecho, algunos de los arroyos perennes se pueden atravesar en ciertos puntos aprovechando las formaciones calcáreas que a menudo, después de las cascadas, crean albercas naturales de aguas poco profundas.

La ausencia de estructuras y la direccionalidad impuesta por las terrazas apuntan hacia la existencia de un recorrido Oeste-Este como eje de comunicación principal de la ciudad que une a los diferentes grupos habitacionales al Oeste del centro y dirige el flujo de habitantes de la periferia a la Plaza Central (figura 6) (Campiani, 2015; Liendo Stuardo, 2011b).

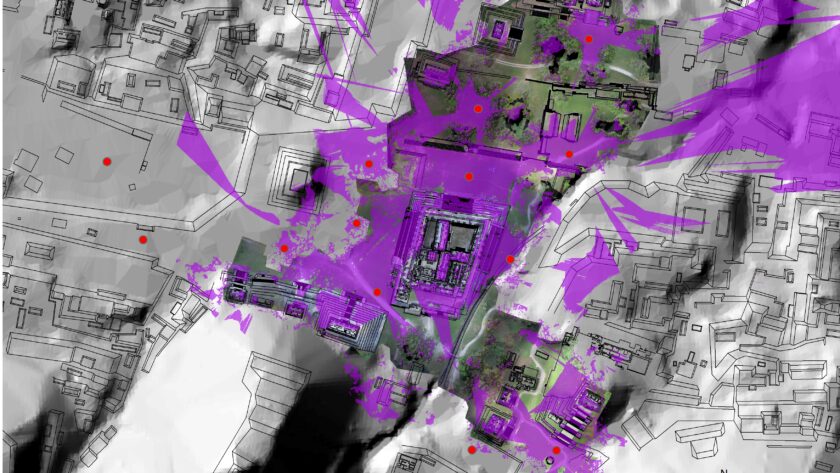

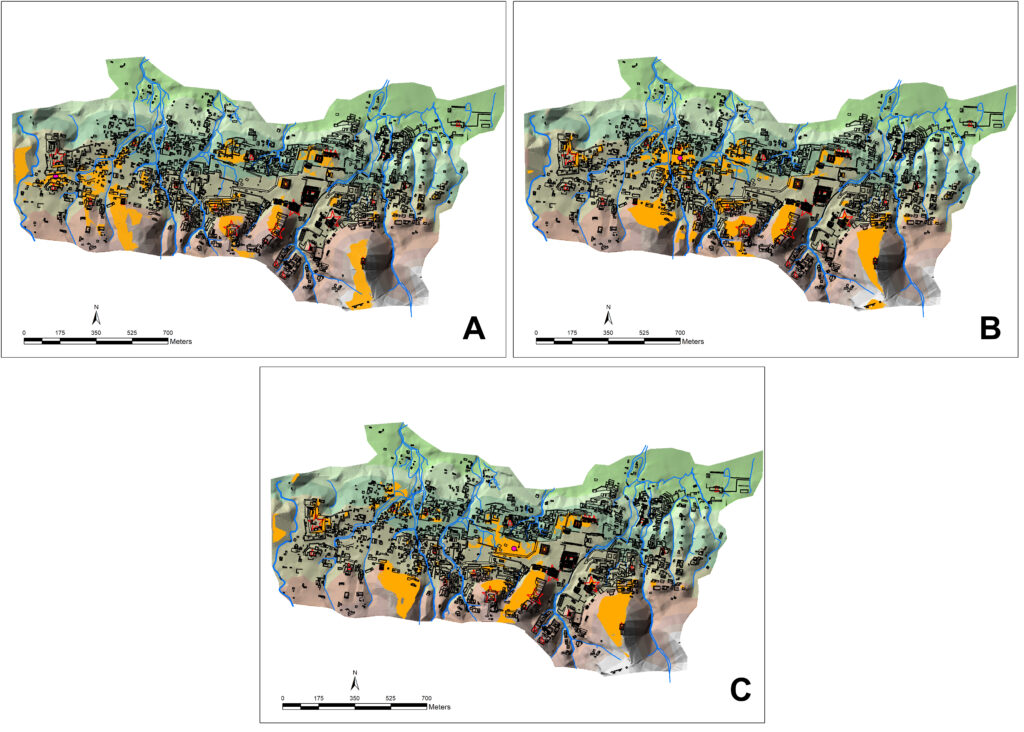

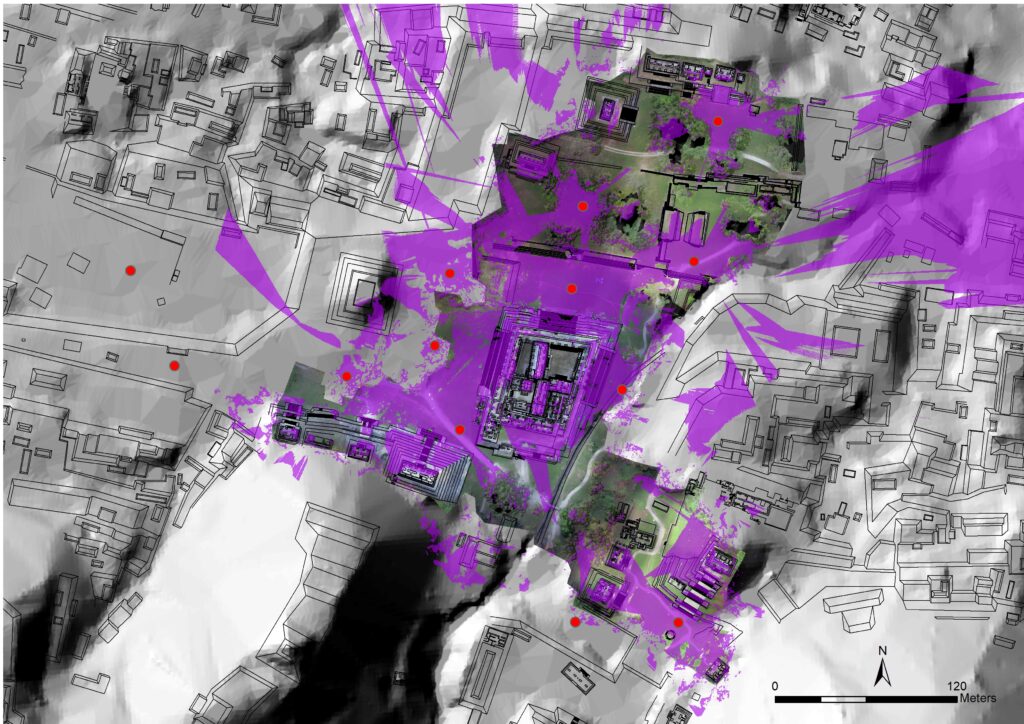

Los análisis de visibilidad (viewshed analysis) se han llevado a cabo con base en el modelo digital de elevación para explorar de manera preliminar la visibilidad de los edificios con respecto a la posición de un observador a lo largo del recorrido planteado. Siguiendo a Landau (2015, p. 284), para un maya del período Clásico se escogió una altura promedio de 1.60 metros. Vemos, por ejemplo, cómo hubiera cambiado lo que un observador veía conforme se iba moviendo a lo largo del recorrido Oeste-Este (figura 7). En un principio, el impacto se hubiera generado por los edificios posicionados en la cima de los cerros y por los conjuntos dominantes de los Grupos 2 y 3. A la vez, sus basamentos y los lugares libres de estructuras hubieran direccionado al usuario a lo largo del primer tramo del camino hacia la plaza central (figura 7A). Desplazándose, el observador hubiera empezado a percibir las volumetrías más complejas de los Grupos 4, 7 y 8 y las obras de contención del lado Oeste del área central (figura 7B). Llegando al “área de distribución”, un espacio vacío antes del acceso al epicentro del sitio (Campiani, 2017), ya se hubieran percibido los mausoleos (Templo XII, XIII y Templo de las Inscripciones), el Templo XI y hasta el Templo del Conde en el Grupo Norte y el basamento del Templo de la Cruz. Al sobreponer estos mapas con los edificios que se han propuesto como hitos primarios y secundarios en la ciudad (Campiani, 2015, 2019), vemos como hay una correspondencia entre su alcance visual calculado con el SIG y estos elementos –escogidos de acuerdo a sus características de volumen construido y posición (figura 7C).

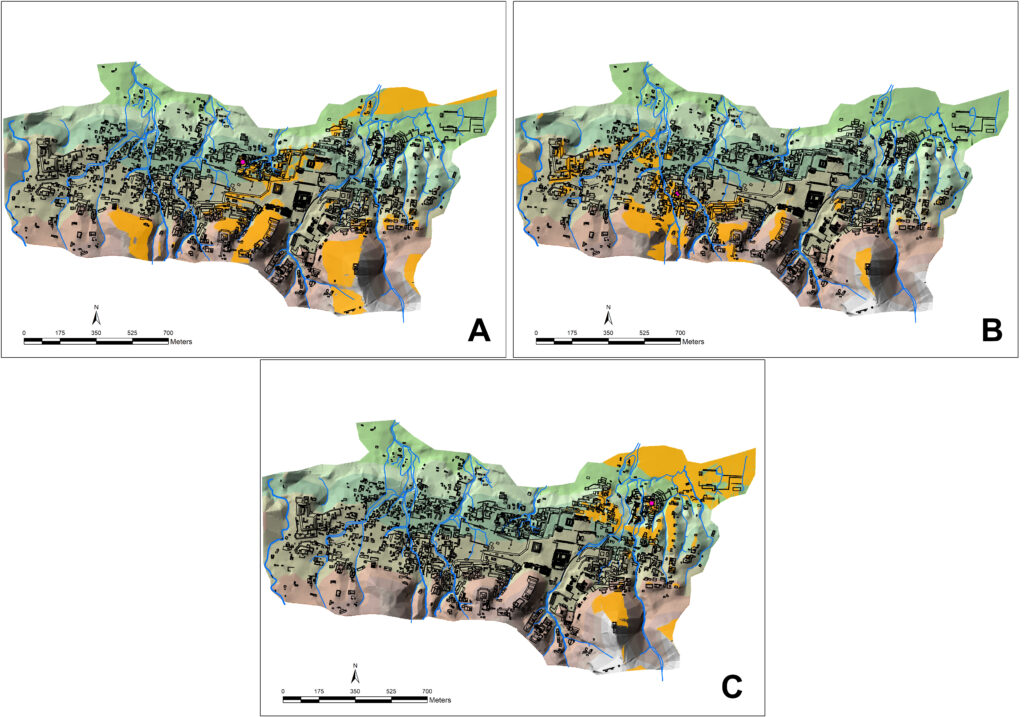

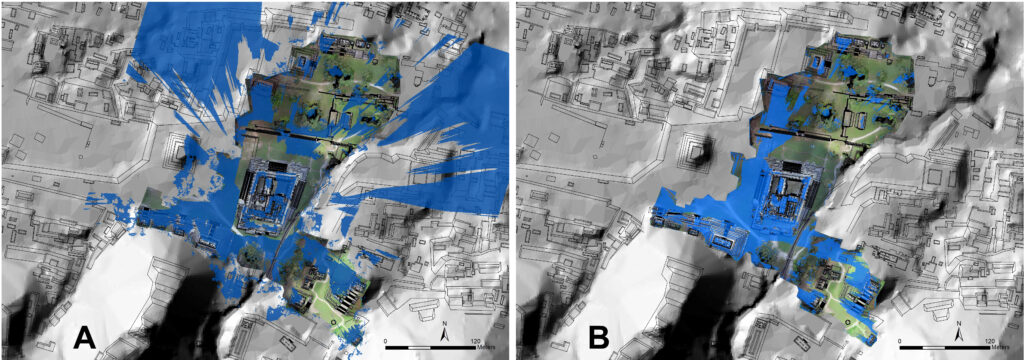

La figura 7A es emblemática también de lo que se alcanzaría a ver desde el límite de los Grupos 2 y 3, mismos que sobresalen por la presencia de manantiales y obras hidráulicas, a pesar de su lejanía con respecto al centro de la ciudad. Para pensar en si, y cómo las diferencias de estatus afectan la condición de los actores en la ciudad y lo que puede ser visto, he posicionado un observador en varios de los grupos de la ciudad (figura 8). Es interesante notar cómo la topografía y las fracturas del terreno son las que condicionan el alcance visual.

En general, si generamos una cuenca visual acumulativa en el centro del asentamiento, agregando la posición de un observador en las diferentes plazas definidas por los edificios y las diferencias de nivel, ésta nos muestra la visibilidad de ciertos elementos en conjunto para pensar de qué manera estos ayudan a crear un sentido del lugar. Siguiendo la idea de intervisibilidad (Bernardini y Peeples, 2015; Llobera, 2003; Richards-Rissetto, 2017a), en un nivel básico podemos ver como las arquitecturas del núcleo cívico-ceremonial palencano se hubieran percibido en su conjunto, creando una envolvente para quienes se encontraban en sus plazas (figura 9), amplificando la experiencia individual y colectiva de encontrarse adentro de sus límites, rodeados por edificios significativos, representativos de las creencias compartidas[i]

De manera complementaria retomo el concepto de exposición visual (visual exposure) que se refiere a la medida en que un elemento ocupa el campo visual de un individuo en cierto lugar. Siguiendo este discurso, y de acuerdo a la capacidad de los edificios de ser vistos, he hecho un ejercicio considerando la torre del Palacio (figura 10A) y la crestería del Templo de las Inscripciones (figura 10B). He puesto un punto en la cima de los dos hitos para evaluar su alcance visual.

Tanto las construcciones del núcleo monumental como las que se encuentran en cercanía directa fungen como hitos no solo al interior del sitio: el palacio, además de su posición y su imponente basamento, se distingue por la torre central construida en el siglo VIII y que, con sus 27 m arriba del nivel de plaza, llega a ser visible desde la planicie (figura 10A), lo mismo acontece con el Templo V del Grupo Norte, la crestería del Templo de la Cruz y el Templo de las Inscripciones (figura 10B), construido por K’inich Janaab Pakal a mediados del siglo VII.

Lo que se pone en evidencia, a raíz de los cálculos llevados a cabo con el SIG, son los patrones visuales creados por la presencia de elementos arquitectónicos específicos en el entorno urbano, es decir edificios que tienen un significado compartido por la comunidad a lo largo de varias generaciones que se suceden entre, por lo menos, los siglos VII y IX. Considero que la relación que existe entre el alcance visual que tienen estos edificios y la posición en el espacio de los usuarios y transeúntes es de carácter intencional y se debe a una cuidadosa planeación a escala-grupo y escala-ciudad.

Conclusión

La aproximación a las características formales de la ciudad, en cuanto a división en grupos arquitectónicos y la inversión de mano de obra en algunos de sus edificios, la direccionalidad de los recorridos, las condiciones de accesibilidad, la presencia de infraestructura hidráulica y el acceso al agua corriente, sugieren las áreas planeadas y las visuales impactantes que éstas son capaces de crear. Dichos elementos ayudan a pensar en el grado de legibilidad del entorno, al que hubieran percibido sus usuarios, no sólo al encontrarse en el núcleo cívico-ceremonial, sino al entrar y moverse adentro de los límites de la ciudad. Al juntar estos estudios de construcción y percepción, resulta evidente cómo el vivir en los grupos más alejados, o en las áreas en donde la topografía es más accidentada, hubiera afectado la percepción del entorno, hecho que propongo asociar con diferencias de estatus al interior de la comunidad.

Los estudios llevados a cabo en Copán (Richards-Rissetto, 2017b, p. 15) constituyen un antecedente interesante para comprender cómo la topografía se utilizaba y modificaba para promover cierto tipo de sensaciones y propiciar la comunicación de mensajes. En el área alrededor de esa ciudad, los datos de accesibilidad evidencian una tendencia a la segregación social, ya que sitios en donde vivían personas que no pertenecen a la élite se encuentran en lugares menos accesibles que dificultan el movimiento e implican un mayor esfuerzo para llegar a otras áreas. Los estudios de visibilidad en Copán han evidenciado cómo los sitios de estatus social más elevado se encuentran en lugares de mayor visibilidad (Landau, 2015).

En Palenque, donde la ciudad se desarrolla en un lugar geográficamente delimitado, vemos como la cercanía con el centro del asentamiento resulta ser un elemento importante, junto con las áreas en donde se accede al sitio. Los grupos propuestos para Palenque son marcados por la fisiografía del terreno y la presencia de cursos de aguas cuyo escurrimiento genera profundos barrancos, además de proveer, en algunos casos, un impedimento a la circulación. La relación entre complejidad o número de conjuntos dominantes por grupo y su cercanía con el núcleo central del asentamiento no es tan marcada como en otros sitios de la región (Campiani, 2017); sin embargo observamos la extrema concentración de conjuntos arquitectónicos al Este y Noroeste del área monumental, en particular hablo de los Grupos 8 y 9, que destacan por la extrema densidad constructiva en su interior. El Grupo 8, además, es uno de los que concentra el mayor número de manantiales, hecho que nos hace pensar no solo en el acceso directo al agua, sino en la ausencia de contaminación por deshechos llevados por los ríos y, por ende, a una jerarquía social importante que implica condiciones extremadamente favorables para sus habitantes. En el Grupo 9 no se han detectado manantiales, pero éste se encuentra en un área rodeada por las mayores obras de infraestructura hidráulica, con acceso directo al Grupo de la Cruz y al núcleo cívico-ceremonial. En cambio, los Grupos 2 y 3, en el límite Oeste del sitio, se caracterizan por grandes volúmenes construidos, obras hidráulicas y manantiales. Este último elemento caracteriza también al Grupo 13 en la planicie, en correspondencia de lo que se ha propuesto como primer tramo de subida hacia el Grupo 11.

En general, las áreas al Este del centro de la ciudad son las de más difícil acceso, en donde a la fecha no es claro cómo se hubiera podido llegar al núcleo cívico-ceremonial. Aquí las construcciones se encuentran nucleadas para aprovechar las áreas edificables o las terrazas artificiales, mientras que los barrancos y las alturas condicionan la movilidad y visibilidad. Esto es particularmente evidente para los Grupos 10, 11 y 12; lo mismo acontece con el Grupo 4, al Oeste del centro. En cambio, los otros grupos tienen mejores condiciones de accesibilidad y visibilidad, no solo por la cercanía con el centro, sino por ocupar las áreas más planas del sitio.

Estudios más específicos podrán realizarse a partir de datos LiDAR que permitan tener una mejor idea del volumen de las estructuras y la manera en que éstas crearían, junto con la fisiografía, otros condicionantes a la circulación y a lo que se puede ver. Un análisis de las áreas vacías que pudiera elucidar la presencia de huertas urbanas y, por ende, proporcionar datos sobre los árboles y la vegetación que caracterizaba buena parte de la ciudad, nos ayudaría a añadir también ese dato como otra barrera a la visibilidad. Un análisis de menor esfuerzo conducido sobre un DEM de alta resolución, guiaría el posicionamiento de un observador en los más probables recorridos para mejor pensar en el alcance visual del entorno urbano y en su impacto en un observador.

Contrariamente a cuanto fue observado por Richards-Rissetto y Landau (2014) para Copán, en Palenque el centro del asentamiento no se encuentra en el lugar más accesible, sino en el que cuenta con más áreas planas. Tampoco aplica cuanto ellas proponen sobre la asociación entre visibilidad y autoridad, es decir que en Copán las élites de mayor estatus socioeconómico construían sus residencias en los lugares de mayor visibilidad y accesibilidad (Landau, 2015). Pienso que estas diferencias entre asentamientos contemporáneos dependen de las estrategias de planeación que, a la vez, están condicionadas por las características del entorno y de sus recursos. Como sugiere Llobera (2012, p. 504), el SIG se debe usar como un método de aproximación para contestar preguntas concretas y explorar de qué manera, en un contexto específico, se dan procesos o se desentrañan procesos particulares.

Considero que la fortaleza del estudio propuesto radica en contribuir al entendimiento de la ciudad maya Clásica a través de una perspectiva que contempla la manera en que las elecciones de diseño afectan o condicionan la forma en que los usuarios experimentan la ciudad. Así, los estudios de morfología urbana en un asentamiento antiguo no solo contemplan sus restos materiales, sino la experiencia de sus usuarios y la manera en que su condición social puede haber influenciado en la movilidad y en la percepción.

Bibliografía

Arnauld, M. C.; Manzanilla, L. R.; y Smith, M. E. (Eds.). (2012). The Neighborhood as a Social and Spatial Unit in Mesoamerican Cities. Tucson: University of Arizona Press.

Barnhart, E. L. (2001). The Palenque mapping Project: Settlement and urbanism at an ancient Maya city (Tesis doctoral). University of Texas, Austin.

Becker, M. J. (2014). Plaza Plans and Settlement Patterns: Regional and Temporal Distributions as Indicators of Cultural Interactions in the Maya Lowlands. Revista Española de Antropología Americana, 44(2), 305–336. https://doi.org/10.5209/rev_REAA.2014.v44.n2.50719

Bernardini, W., y Peeples, M. A. (2015). Sight Communities: The Social Significance of Shared Visual Landmarks. American Antiquity, 80(2), 215–235. https://doi.org/10.7183/0002-7316.80.2.215

Campiani, A. (2015). Arquitectura de la arqueología: Análisis de la estructura urbana de Chinikihá y Palenque entre los siglos VIII y IX. http://132.248.10.225:8080/handle/123456789/178

Campiani, A. (2017). Una proposta di lettura integrale della città Maya antica: La morfologia urbana di Chinikihá e Palenque (Chiapas, Messico) nel periodo Classico. Restauro Archeologico, (Monografico 2017), 114–127. https://doi.org/10.13128/RA-20530

Campiani, A. (2019). El entorno construido y su capacidad comunicativa: Las ciudades mayas de Chinikihá y Palenque en el Clásico Tardío. En S. Savkic (Ed.), Culturas visuales indígenas y las prácticas estéticas en las Américas desde la antigüedad hasta el presente (pp. 165–189). Berlín: Gebr. Mann Verlag.

Christophersen, A. (2015). Performing towns. Steps towards an understanding of medieval urban communities as social practice. Archaeological Dialogues, 22(2), 109–132. https://doi.org/10.1017/S1380203815000161

Doyle, J. A., Garrison, T. G., y Houston, S. D. (2012). Watchful realms: Integrating GIS analysis and political history in the southern Maya lowlands. Antiquity, 86(333), 792–807. https://doi.org/10.1017/S0003598X0004792X

Fisher, K. D. (2009). Placing social interaction: An integrative approach to analyzing past built environments. Journal of Anthropological Archaeology, 28(4), 439–457. https://doi.org/10.1016/j.jaa.2009.09.001

French, K. D. (2000). Palenque’s Water Management. Recuperado de http://www.mesoweb.com/palenque/dig/report/mapping/media/Water_Management.pdf

French, K. D. (2005). Palenque Hydro-Archaeology Project (p. 23). http://www.famsi.org/reports/05076/

French, K. D. (2007). Creating Space through Water Management at the Classic Maya Site of Palenque, Chiapas. En D. B. Marken (Ed.), Palenque: Recent Investigations at the Classic Maya Center (pp. 123–133). New York: Altamira Press.

Hillier, B. (2001). A theory of the city as object; or, how the social construction of space is mediated by spatial laws. Proceedings: 3rd International Space Syntax Symposium Atlanta 2001. Atlanta, Georgia.

Hillier, B., y Netto, V. (2001). Society seen through the prism of space: Outline of a theory of society and space. Proceedings: 3rd International Space Syntax Symposium Atlanta 2001. http://undertow.arch.gatech.edu/homepages/3sss/

Houston, S. D., Stuart, D., y Taube, K. A. (2006). Memory of Bones: Body, Being, and Experience Among the Classic Maya. http://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=3571697

Johnson, L. M. (2018a). Siguiendo los rastros de los depósitos rituales: Esbozo de un marco arqueológico para el estudio de las prácticas rituales en Palenque. Estudios de Cultura Maya, LII, 51–76.

Johnson, L. M. (2018b). Tracing the Ritual ‘Event’ at the Classic Maya City of Palenque, Mexico (Tesis doctoral). University of California, Berkeley.

Landau, K. (2015). Spatial Logic and Maya City Planning: The Case for Cosmology. Cambridge Archaeological Journal, 25(1), 275–292. https://doi.org/10.1017/S095977431400105X

Lemonnier, E. (2012). Neighborhoods in Classic Lowland Maya Societies: Their Identification and Definition from the La Joyanca Case Study (Northwestern Petén, Guatemala). En C. Arnauld, L. R. Manzanilla, y M. E. Smith (Eds.), The Neighborhood as a Social and Spatial Unit in Mesoamerican Cities (pp. 181–201). Tucson: University of Arizona Press.

Liendo Stuardo, R. (Ed.). (2011a). B’aakal. Arqueología de la región de Palenque, Chiapas, México, Temporadas 1996-2006. UK: Paris Monographs in American Archaeology.

Liendo Stuardo, R. (2011b). Inferencias sobre el paisaje político de Palenque en época prehispánica. En A. L. Izquierdo (Ed.), El despliegue del poder político entre los Mayas (Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas, pp. 99–122). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Liendo Stuardo, R. (2011c). Representaciones Públicas en el Área Maya. En R. Liendo Stuardo y F. Zalaquett Rock (Eds.), Representaciones públicas en el área maya: Un estudio arqueológico (pp. 7–22). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Liendo Stuardo, R., Campiani, A., Johnson, L. M., Maestri, N., Vilchis Silva, R., Chávez, A., … Kupprat, F. A. (2017). Primer Informe Parcial de Excavaciones, Grupo IV, Palenque, Chiapas. Temporada 2016. Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Llobera, M. (2003). Extending GIS-based visual analysis: The concept of visualscapes. International Journal of Geographical Information Science, 17(1), 25.

Llobera, M. (2012). Life on a Pixel: Challenges in the Development of Digital Methods within an “Interpretive” Landscape Archaeology Framework. Journal of Archaeological Method and Theory, 19(4), 495–509. https://doi.org/10.1007/s10816-012-9139-2

López Bravo, R. (1995). Grupo B de Palenque, Chiapas. Una Unidad Maya del Clásico Tardío (Tesis de Licenciatura). Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.

López Bravo, R., y Venegas Durán, B. (2012). Continuidad y cambios en la vida urbana de la antigua Lakamhá (Palenque). Arqueología Mexicana, XIX (113), pp. 38-43.

López Mejía, J. (2005). Los Grupos arquitectónicos de Palenque. Una propuesta de clasificación. (Tesis de Licenciatura). Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México.

Low, S. (2000). On the Plaza: The Politics of Public Space and Culture. Austin: University of Texas Press.

Lynch, K. (1981). A theory of good city form. Cambridge, Londres: MIT Press.

Lynch, K. (1996). The Image of the City (24ª Ed.). Cambridge, Londres: MIT Press.

Márquez Morfin, L., y Gómez, A. (2002). La población urbana de Palenque en el Clásico Tardío. En V. Tiesler Bloss, R. Cobos, y M. Green Robertson (Eds.), La organización social entre los mayas (Vol. 2, p. 1331). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Massey, D., Allen, J., y Pile, S. (Eds.). (2000). City Worlds. London, New York: Routledge; The Open University.

Moore, J. D. (1996). Architecture and power in the Ancient Andes. The archaeology of public buildings. Cambridge University Press.

Netto, V. (2017). The Social Fabric of Cities. Routledge.

Rands, B., y Rands, R. (1962). Excavations at a cemetery at Palenque. Estudios de Cultura Maya, 1, pp. 87–106.

Rapoport, A. (1978). Aspectos humanos de la forma urbana (J. Muntañola, Trad.). Barcelona: Gustavo Gili.

Rapoport, A. (1982). The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach. Tucson: The University of Arizona Press.

Richards-Rissetto, H. (2017a). An iterative 3D GIS analysis of the role of visibility in ancient Maya landscapes: A case study from Copan, Honduras. Digital Scholarship in the Humanities, 32(suppl_2), pp. 195–212. https://doi.org/10.1093/llc/fqx014

Richards-Rissetto, H. (2017b). What can GIS + 3D mean for landscape archaeology? Journal of Archaeological Science, 84, pp. 10–21. https://doi.org/10.1016/j.jas.2017.05.005

Richards-Rissetto, H., y Landau, K. (2014). Movement as a means of social (re)production: Using GIS to measure social integration across urban landscapes. Journal of Archaeological Science, 41, pp. 365–375. https://doi.org/10.1016/j.jas.2013.08.006

Smith, M. (Ed.). (2010). The social construction of ancient cities. Washington, DC: Smithsonian Books.

Smith, M. E. (2010). The archaeological study of neighborhoods and districts in ancient cities. Journal of Anthropological Archaeology, 29(2), pp. 137–154. https://doi.org/10.1016/j.jaa.2010.01.001

Smith Michael E. (2017). The Teotihuacan Anomaly: The Historical Trajectory of Urban Design in Ancient Central Mexico. Open Archaeology, 3(1), pp. 175–193. https://doi.org/10.1515/opar-2017-0010

NOTAS

[i] El DEM utilizado para estos últimos análisis es de alta resolución, y se limita al centro del asentamiento. Se realizó con fotogrametría por medio de UAV (vehículo aéreo no tripulado), gracias a un acuerdo interinstitucional entre el PREP y la Universidad de la California Merced en 2018.