Federal artistic and historic monuments intervention, Experiences and Reflections. Central Valley and Isthmus of Tehuantepec after September 2017’s earthquakes

Pedro T. Molotla Xolalpaa

aUniversidad Autónoma de Ciudad Juárez: e-mail, ORCID, Google scholar

Recibido: 17 de febrero de 2021 | Aceptado: 19 de diciembre de 2021 | Publicado: 01 de enero de 2022

CC BY-NC-ND

Resumen

Son de conocimiento público las afectaciones ocurridas en la región de Tehuantepec, Oaxaca, los pasados días 7, 19 y 23 de septiembre de 2017, debido a los sismos y sus respectivas réplicas, lo que llevó a que el gobierno estatal emitiera una declaratoria de emergencia en 41 municipios. Tal situación generó la movilización de especialistas dedicados a la conservación del patrimonio cultural de, sobre todo, los estados afectados: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Del 100% de los bienes muebles e inmuebles detectados con daños, Oaxaca significó el 22.8%. Es aquí donde comienza la participación para intervenir nueve inmuebles en las regiones de Valles Centrales e Istmo de Tehuantepec, a partir de la segunda mitad del año 2018. Más de tres años después, algunos de ellos siguen en proceso de cierre de obra. Dicha experiencia, más allá de desarrollarse como tal, significó diversas reflexiones respecto a la actividad de la conservación del patrimonio construido en situaciones de emergencia, que abarcan la gestión, la intervención, la teoría y la investigación.

Palabras Clave: Patrimonio, Sismo, Oaxaca, Conservación.

Summary

The damages in Tehuantepec, Oaxaca from September 7th, 19th and 23rd 2017, due to the earthquake and its aftershocks, are a matter of public knowledge. Soon after, the state government issued an emergency declaration in 41 municipalities. The situation caused the mobilization of cultural heritage conservation specialists, mainly from the affected states: Chiapas, Mexico City, State of Mexico, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala and Veracruz. From the 100% of detected damage in movable and immovable property, Oaxaca represented the 22.8%. From the second half of 2018, the intervention of nine buildings, in the Central Valley and the Isthmus of Tehuantepec area, started. More than three years later, some of them remain in closure process. This experience, produced several reflections on the conservation and restoration of immovable cultural property in emergency situations, encompassing management, intervention, theory and research.

Keywords: Heritage, Earthquake, Oaxaca, Conservation

Introducción

Los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre de 2017 dañaron notablemente el patrimonio construido del estado de Oaxaca, sobre todo el relacionado con el culto religioso. Se realizó un recuento de 325 templos, catalogados como patrimoniales, que resultaron dañados, confirmados en su momento por el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO).

Fue ampliamente difundido que el estado de Oaxaca fue el más afectado por los movimientos telúricos, y donde se reportó la mayor cantidad de inmuebles dañados, con una cifra oficial de 587.

Las acciones para reestablecer las condiciones de los edificios afectados fue, desde un inicio, una labor con varios frentes y distintas áreas operativas en los tres órdenes de gobierno, con la participación de empresas particulares especializadas en el ramo; y en ese sentido se plantea el presente documento, que más allá de ser un documento de investigación, pretende convertirse en una reseña sobre las condiciones y el proceso que se ha llevado a cabo para la conservación de nueve inmuebles intervenidos por un equipo inter y multidisciplinario en el estado de Oaxaca, a más de tres años de ocurridos los sismos.

Además, la experiencia adquirida en dicho proceso se ha convertido también en una herramienta de reflexión sobre las condiciones actuales de la conservación en México: leyes, teorías, técnicas, conceptos y gestión respecto a sucesos catastróficos y de emergencia.

La estrategia

Es sabido que casi inmediatamente de suscitados los sismos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), movilizó a cientos de especialistas de diversas disciplinas para realizar los primeros trabajos de diagnóstico, y generar un censo de los daños que se concentraron en los once estados ya mencionados, repartidos en más de 600 municipios.

Dentro del mismo instituto fue constituida la Oficina de Sismos, que se encargó de la logística y el seguimiento de las labores, integrada por funcionarios internos y especialistas de otras instituciones.

Asimismo, se conformaron comités Técnico-Científicos, compuestos por profesionales en restauración del Instituto, y miembros de diversas universidades, y uno más de Emergencia, encabezado por la Dirección General, las secretarías Técnica y Administrativa, y las Coordinaciones Nacionales del INAH, todas ellas relacionadas con la restauración de los bienes culturales.

Ya conformado el Comité Técnico-Científico, requerido para analizar los problemas de mayor complejidad técnica, de manera paralela fue integrado un Comité Ciudadano, conformado por expertos miembros de la sociedad civil para dar continuidad y transparencia al proceso de restauración.

Esta dinámica del INAH, como ente especializado en la preservación del patrimonio cultural nacional, fue la base para que posteriormente se comenzaran a gestionar los apoyos económicos y la logística de entrega del apoyo para los trabajos en cada uno de los inmuebles afectados.

Con un conteo preliminar del daño, se definió un Plan Maestro a nivel Federal, dividido en tres partes, para afrontar la tarea de restaurar y conservar los bienes muebles e inmuebles afectados y, además, se determinó un esquema de financiamiento para su recuperación.

La Primera Fase fue planteada para realizarse entre octubre de 2017 y marzo de 2018, y consistió en términos generales en acciones emergentes de apuntalamiento, consolidación y salvaguarda, ponderación de los daños, la consecución del esquema de financiamiento y la conclusión de los primeros trabajos de restauración.

Para la Segunda Fase, llevada a cabo de abril a noviembre de 2018, fueron asignados en su totalidad los fondos para la ejecución de los trabajos, así como las propuestas de intervención para todos los inmuebles, la conformación de los proyectos más complejos y la conclusión de trabajos considerados entre moderados y menores.

Finalmente, la Tercera Fase se programó entre diciembre 2018 y diciembre 2020, espacios donde se esperaba concluir al 100% los trabajos de restauración.

A grandes rasgos así fue, y se ha ido tejiendo tan compleja tarea de salvaguarda del patrimonio cultural en México, afectado por los citados sismos de septiembre de 2017, pero desde la perspectiva profesional arquitectónica; en el día a día, la labor ha sido a través de varios frentes, que la mayoría de las veces han resultado factor de riesgo para la conservación.

Oaxaca

El estado de Oaxaca fue el más afectado por los movimientos telúricos, y donde se reportó la mayor cantidad de inmuebles dañados: 587, según los datos levantados por las autoridades.

Se conformó un censo de los daños a través del Centro INAH, mientras que brigadas con especialistas recorrieron comunidades y municipios para verificar las afectaciones y el estado general de los bienes muebles e inmuebles con reportes de daño. Las actividades paliativas iniciales fueron costeadas con recursos del FONDEN, acciones inmediatas encaminadas principalmente a garantizar la seguridad de las personas y la prevención de mayores daños.

Inmediatamente del primer sismo, y como se ha mencionado, se realizaron los protocolos en los tres órdenes de gobierno. A nivel Federal, se declaró el estado de emergencia, aplicándose el Plan DN-III en apoyo sobre todo a la sociedad civil, y a atender los daños a la infraestructura básica en las regiones más afectadas dentro del estado.

Por su parte, las autoridades estatales también declararon el estado de emergencia en los municipios más afectados, haciendo un diagnóstico preliminar de posibles decesos y afectaciones a la infraestructura básica, o que pudiese convertirse en posible riesgo para la población.

Finalmente, cada municipio realizó los primeros diagnósticos preliminares para comenzar a gestionar la ayuda para las personas y la infraestructura afectada.

Los trabajos en Valles Centrales e Istmo de Tehuantepec

Estos trabajos se comenzaron a ejercer a partir de la última semana del mes de junio de 2018, y se integraron como el Programa de Obras y Acciones del Sector Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Federal para la Reparación de Daños Ocasionados por el Sismo 7 de septiembre, 2017, a través del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) en el estado de Oaxaca. Dicho programa ha sido la columna vertebral para los trabajos de preservación del patrimonio cultural del estado, y a partir de éste se han sumado algunas otras acciones y trabajos extraordinarios incorporados durante el proceso.

El seguro que el INAH tiene contratado a través del banco Banorte fue, inicialmente, uno de los principales medios de costeo para la reconstrucción de patrimonio afectado no sólo en territorio oaxaqueño, que posteriormente sería complementado por el de FONDEN. Además, el estado de Oaxaca con el fideicomiso 2247 (Seguros Catastróficos), pudo obtener recursos para los complejos y variados trabajos paliativos y de recuperación.

A pesar de que a partir del 1º de diciembre de 2018 se concretó el cambio de gobierno federal, las acciones para la reconstrucción del patrimonio arquitectónico afectado no fueron detenidas; incluso se abrió la posibilidad para que diversas empresas especializadas en el campo de la conservación participaran en diversas regiones del estado. A mediados del 2018 fueron abiertos a concurso 125 inmuebles (algunos con bienes muebles dañados), la gran mayoría en las regiones de Valles Centrales e Istmo de Tehuantepec.

Lo anterior fue una circunstancia generada por la incapacidad federal y estatal para intervenir la totalidad de los bienes muebles e inmuebles en el tiempo estipulado en el plan maestro. Inicialmente, el gobierno estatal consideraba emplear únicamente empresas y especialistas locales para la restauración de los bienes culturales afectados; sin embargo, se tuvo que echar mano de profesionistas de otras regiones, ya que los otros nueve estados con patrimonio dañado también estaban empleando y solicitando sus servicios.

Como se había adelantado, la póliza del INAH tuvo la posibilidad de responder por los daños de aquellos monumentos asegurados; sin embargo, los monumentos que contaban con reconocimiento de la Secretaría de Cultura sin cobertura de seguro se incorporaron para ser atendidos con recursos del FONDEN. Los bienes de propiedad federal o nacional 100% FONDEN, y los de propiedad estatal 50% FONDEN y 50% recursos estatales. Fue así que, a través del esquema de recursos descritos de manera general, con el Taller Mexicano de Supervisores de Obra S.A. de C.V se logró intervenir inicialmente 12 inmuebles repartidos entre los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec

Los inmuebles

Inicialmente, se hizo un recorrido preliminar para conocer las zonas donde estaban ubicados los edificios, respaldado por un trabajo de escritorio, con la finalidad de generar una estrategia. De este primer acercamiento, se visitaron los siguientes inmuebles:

- Estación de Ferrocarril de Matías Romero. Localidad: Matías Romero Avendaño, Municipio: Matías Romero Avendaño.

- Estación de Ferrocarril de Salina Cruz. Localidad: Salina Cruz, Municipio: Salina Cruz.

- Templo de Santo Domingo de Guzmán. Localidad: Santo Domingo Chihuitán Municipio: Santo Domingo Chihuitán.

- Parroquia de la Asunción de María. Localidad: Asunción Ixaltepec. Municipio: Asunción de Ixaltepec.

- Templo de Santa Elena de la Cruz. Localidad: Barrio de la Sata Cruz. Municipio: Santo Domingo Tehuantepec.

- Templo de San Pedro Apóstol. Localidad: Barrio Lieza. Municipio: Santo Domingo Tehuantepec.

- Bodega de Sal. Localidad: Salina Cruz, Municipio: Salina Cruz.

- Templo de la Santa Cruz. Localidad: Salina Cruz, Municipio: Salina Cruz.

- Templo de la Santa Cruz del Primer Viernes de Cuaresma. Localidad: Santa María Xadani. Municipio: Santa María Xadani.

- Templo de San Pedro Mártir. Localidad: San Pedro Comitancillo. Municipio: San Pedro Comitancillo.

- Templo de San Pedro Shihui. Localidad: San Blas Atempa. Municipio: San Blas Atempa.

- Templo de San Francisco. Localidad: San Francisco Tutla. Municipio: Santa Lucía del Camino.

- Templo de San Sebastián Mártir. Localidad: San Sebastián Tutla. Municipio: San Sebastián Tutla.

- Ex Convento de Guadalupe. Localidad: Oaxaca de Juárez. Municipio: Oaxaca de Juárez.

- Templo y Convento de los Siete Príncipes (Templo). Localidad: Oaxaca de Juárez. Municipio: Oaxaca de Juárez.

Visitados los inmuebles, se pudo constatar la situación física de cada uno de ellos; cabe destacar que la mayoría ya contaba con trabajos de apuntalamiento o de contención que evitaron mayores deterioros con las réplicas que se desataron en días posteriores al sismo del 7 de septiembre.

Se contaba con los datos de los presupuestos que se establecieron después de las visitas del personal del INAH, junto con representantes de los seguros y gestores para determinar, en un corto tiempo, un monto para cada uno de los 125 inmuebles ya mencionados. Con tal información, también se hizo un diagnóstico respecto a la accesibilidad de los edificios, su cercanía con centros urbanos para la adquisición de materiales, mano de obra, seguridad, bancos, red de internet, etc., con la finalidad de optimizar los recursos de la empresa. Las circunstancias físicas, sociales y económicas también resultaron un factor de riesgo para los inmuebles, ya que significaron, al menos para el equipo, descartar inmuebles por situaciones exentas a las condiciones físicas del mismo, obligando a tomar en cuenta las situaciones ya descritas para la elección de los bienes a intervenir.

(Julio-2018) PTMX.

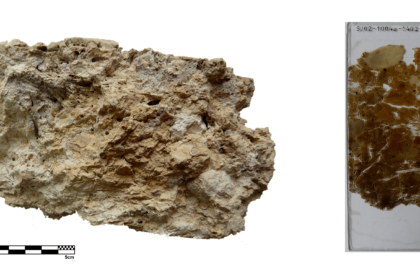

Las imágenes muestran tres ejemplos de inmuebles que ya presentaban trabajos de apuntalamiento y consolidaciones paliativas con un grado de daños elevado que, por circunstancias de estrategia y logística, presupuestal o accesibilidad, se tomó la decisión de no intervenir, lo que representó para estos edificios un mayor riesgo de deterioro, ya que demoró los trabajos de rehabilitación, aunque no necesariamente significó el colapso o pérdida parcial de sus elementos.

Terminado el trabajo de campo para generar un diagnóstico de los inmuebles a intervenir, se decidió trabajar sobre siete edificios que se adaptaban a las condiciones de infraestructura, técnica, logística, distancia, accesibilidad y supervisión de la empresa; esta circunstancia fue una valoración adicional a la que el sismo en sí había provocado a los bienes muebles e inmuebles, pero que indudablemente significó un riesgo adicional, que se puede considerar antropogénico, que va de la mano con situaciones y trabajo de gestión.

Finalmente, los inmuebles escogidos fueron los siguientes:

| Inmueble | Presupuesto Asignado |

| Estación de Ferrocarril de Salina Cruz | $ 19’095,055.70 |

| Bodega de Sal | $ 1’366,137.82 |

| Templo de la Santa Cruz | $ 6’024,456.20 |

| Templo de San Pedro Shihui | $ 8’147,448.11 |

| Templo de San Francisco | $ 7’222,519.70 |

| Templo de San Sebastián Mártir | $ 10’418,962.30 |

| Ex convento Guadalupe (Esc. Sec. Moisés Sáenz) | $ 11’604,893.20 |

La invitación para los trabajos se presentó después de los esfuerzos estatales por realizar las tareas con empresas y mano de obra local, tarea conjunta con el Centro INAH Oaxaca. Las visitas de diagnóstico fueron acompañadas por personal del CINAH, así como del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC), quienes tenían la experiencia previa sobre las condiciones de los inmuebles inmediatamente después de los sismos, de los trabajos paliativos, además haber generado las tareas con las que fueron etiquetados los recursos.

Los capitales asignados a través del FONDEN fueron dirigidos exclusivamente hacia la recuperación y estabilización estructural, lo que en algunos casos puso en riesgo la conservación de elementos escultóricos, pictóricos, ornamentales o artísticos en general, y llevó a gestionar individualmente las tareas de preservación. Estos trabajos interinstitucionales se llevaron a cabo para evitar un mayor riesgo o pérdida de los bienes que estaban considerados fuera de las tareas de recuperación destinadas por FONDEN.

Los siete inmuebles presentan características diversas, desde tamaño, materiales, sistemas constructivos, antigüedad, daños, uso, etc., cualidades que se tomaron en cuenta individualmente y en conjunto como parte de la estrategia del equipo de trabajo, siempre respaldado y asesorado por personal del INAH y el INPAC, instituciones de enlace de los gobiernos federal y estatal, con quienes fue realizado el trabajo de gestión.

Para comenzar el proceso de liberación de los recursos, se generaron memorias descriptivas de cada unos de los inmuebles, además de un proyecto de restauración, ambos avalados por el CINAH y el INPAC. Teniendo dicho material, se comenzó a gestionar la liberación de los recursos que, por la naturaleza del FONDEN, fueron etiquetados, y por lo tanto observados y auditados. Este proceso administrativo es y ha sido un punto de análisis y estudio para optimizar los tiempos de respuesta, ya que estos suelen convertirse en etapas de riesgo si el periodo de aprobación se extiende.

Con la aprobación presupuestal, se comenzaron los trabajos preliminares. Aunque no se abordaron los siete inmuebles de manera simultánea, se conformó una estrategia interna para monitorear los trabajos y el seguimiento de la gestión, siempre con el objetivo de mantener una óptima comunicación interinstitucional para garantizar la continuidad de las obras.

Se elaboraron fichas de reportes fotográficos de las obras que complementaron las bitácoras, como un apoyo gráfico y tecnológico, ya que se enviaron muchas de ellas a través de WhatsApp y correo electrónico, adaptándose a la situación de minimizar el contacto con personal externo a los trabajos, a partir del primer tercio del 2019 por el virus denominado COVID 19, el cual también en un principio propició cambios en la logística tanto de los trabajos en campo, como de la supervisión, tratando de evitar lapsos de riesgo tanto para el equipo como para los inmuebles.

La Secretaría de Cultura inyectó recursos a partir del segundo trimestre del año 2019 a través del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural (DGSMPC), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y desde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) -estos últimos, figuras encargadas de las acciones de recuperación de los bienes culturales-.

Este recurso fue aún beneficio para los bienes que no tuvieron la posibilidad de aplicar para programas como el FONDEN, o ser parte de la cobertura de los seguros de instituciones como el INAH o el INBAL.

Con la apertura de nuevos presupuestos, se logró integrar el templo de San Francisco Guichina, comenzando la segunda mitad del 2020, y en abril de 2021, el Antiguo Palacio de Santo Domingo Chihuitán. Los inmuebles están ubicados en las localidades de San Francisco Guichina, Municipio de San Carlos Yautepec, al sur este de la capital de estado, y Santo Domingo Chihuitán, Municipio de Santo Domingo Chihuitán, en la región del Istmo. Para estas fechas ya se tenían entregados trabajos comenzados en el 2018.

El recorrido de prácticamente tres años ha sido inter y multidisciplinario, siempre con la idea de reducir el riesgo, o los riesgos que de manera intrínseca existen durante un proceso de recuperación y conservación del patrimonio después de un evento sísmico de gran magnitud. Ha sido también de un gran aprendizaje en las metodologías técnicas de restauración, construcción, gestión, administración y mejora de la mano de obra en zonas donde no existía o era escasa. Los bienes culturales del estado son vastos, y los ejemplo que hemos tenido la oportunidad de intervenir así los manifiestan. Al final, no se muestran aquí imágenes de alguno de los edificios concluidos por motivos restrictivos, más bien se pretende dejar este documento como un proceso inconcluso, no porque los trabajos sean interminables, sino porque es una tarea vigente, perfectible, continua; en fin, una tarea inconclusa.

Conclusiones y reflexiones

La complejidad en las intervenciones de los sismos de gran magnitud no queda enmarcada solamente en los ámbitos técnicos, ya sean constructivos, arquitectónicos y de conservación-restauración. Los desastres, como el ocurrido en septiembre de 2017 con los sismos que tuvieron impacto en los diez estados mencionados, no sólo significaron la afectación a la infraestructura básica, a los bienes inmuebles y al patrimonio de muchas personas, sino también la aplicación extraordinaria de recursos, en este caso para la reconstrucción y restauración de los bienes culturales.

El elevado número de bienes muebles e inmuebles dañados, y las diversas zonas del territorio (no solamente de Oaxaca), superaron ampliamente la capacidad de la mano de obra capacitada local e incluso nacional, ampliando el tiempo de intervención, lo que acrecentaba el riesgo de mayor deterioro, incluso la pérdida de algún bien.

La gestión, otro punto relevante en el proceso, se concentró básicamente en aspectos técnicos y económicos; éstos últimos muchas veces asuntos que podían atrasar las obras o reducir el ritmo de trabajo por la poca liquidez que se generaba. Nuevamente, aparecían puntos o lapsos de riesgo, sobre todo cuando la obra está en proceso en una zona sísmica donde, se ha de señalar, en estos dos años se han presentado más de una docena de sismos de magnitudes variables, afortunadamente sin pérdidas de los inmuebles o de alguno de sus elementos.

Sabemos que es muy complicada, sino es que imposible la predicción de los sismos, y más aún sobre cuál podría ser su magnitud, lo que conlleva a que los trabajos de conservación de bienes inmuebles relacionados con los daños ocasionados a su paso, sean casi en su totalidad reactivos. Sin embargo, la posibilidad de tomar una postura preventiva está sobre la mesa, en los procesos de gestión y de administración de los recursos económicos y humanos1. La optimización del tiempo para la pronta recuperación de los bienes culturales es fundamental para evitar los riesgos antropogénicos, que no necesariamente se producen con mala fe, pero que sin duda representan barreras a veces insuperables para las tareas técnicas en los procesos post sísmicos, como parte de la conservación del patrimonio construido.

Las reflexiones han sido varias y variadas; sin embargo, se concentran aquí en dos apartados que, desde mi punto de vista, son determinantes en los procesos de intervención en inmuebles patrimoniales. El primero deriva de una clara preponderancia hacia la conservación y restauración de la materia y de la forma como elementos arquitectónicos únicos, lo que deriva en la constricción en la obtención de recursos y el análisis de los inmuebles afectados.

El espacio, la imagen y la ubicación difícilmente son incluidos como parte de la gestión para obtención de recursos, así como en el proceso de análisis y propuestas de intervención de los inmuebles, y se refleja ampliamente en los esquemas de los seguros y programas de apoyo etiquetados en los elementos materiales en la búsqueda de recuperar la forma que supone para la mayoría la fuente para la identificación de los sitios o asentamientos donde se encuentran, y además el factor que “muestra” y “demuestra” la aplicación de los recursos. La forma se transforma entonces en la “objetualización” de la arquitectura, ya que es lo que “vende” y lo que “atrae”, supeditando otros factores igual o más importantes. “En cualquier caso, la tectonicidad parece ser, por definición, la cualidad identitaria esencial de la arquitectura. Aquella que la diferencia del resto de los fenómenos y realidades. Su lugar es el lugar natural de la fricción entre la estructura física y la visual (…) A pesar de ser una cualidad esencialmente del producto industrial, cada vez más las obras de arquitecturas están comenzando a aceptar premisas consumistas —en términos de imagen de producto— en todos sus niveles de aplicación”2. Como lo comenta el Dr. Cortés Rocha, la “restauración ortodoxa”.3

El oficio de la conservación arquitectónica pareciera alejarse de su principal “alimento”: la experiencia, la cual ha quedado un tanto relegada en los ámbitos “científicos” y “metodológicos”, y se hace evidente durante las intervenciones de emergencia, donde las condiciones óptimas o ideales son rebasadas y el fervor de la recuperación se acrecienta. Como lo comenta Larrosa, la palabra experiencia o, mejor aún, el par experiencia/sentido, permite pensar (…) desde otro punto de vista, de otra manera (…) para explorar las posibilidades de un pensamiento (…) elaborado desde la experiencia; hay que hacer, me parece, dos cosas: reivindicar la experiencia, y hacer sonar de otro modo la palabra experiencia”4 (2003:2)

En ese sentido, se tendría que reflexionar en qué grado la investigación debe nacer a partir de la experiencia como una acción de retroalimentación para la resolución de problemas a través de su comprensión, mejorando entonces los procesos tanto de intervención, como de análisis y estudio de la conservación arquitectónica.

Sobre lo anterior, Gabriela Messina explica que “La investigación (…), igual que el conjunto de los procesos educativos, se ha transformado en un procedimiento estandarizado, que busca homogeneizar y controlar al sujeto de la experiencia; en este sentido, la investigación ha devenido más y más en una metodología, en herramientas e intentos de simplificar la realidad, cuantificándola, reduciéndola a expresiones genéricas, abstractas y descontextualizadas.5

Sobre lo anterior, quedo convencido que nuestra labor como arquitectos restauradores debe ser reforzada a través de la práctica del oficio y, de manera importante, impulsar a través de ella conclusiones teóricas y conceptuales que nos lleven a conformar documentos especializados que agilicen situaciones como las descritas en el presente documento.

La Dra. González Leyva ha escrito precisamente sobre lo ocurrido con los sismos del 2017 con los conventos del S. XVI en la zona de los volcanes, entre el Estado de México y Morelos. Entre otras conclusiones, escribe:

“Mientras no se conozcan las técnicas históricas de construcción, la geometría de proyección, el manejo de monteas, las herramientas con las que se trazaron los patrones, los utensilios de cortes de cantería, las rehabilitaciones seguirán siendo efímeras y a todas luces anti científicas. Del mismo modo, mientras no se usen los materiales originales, es decir las rocas de origen volcánico y los morteros de tezontle, arena fina, arcilla café y carbonato de calcio, la recuperación de los recintos frailunos de las faldas del Popocatépetl volverá a ser perecedera como siempre lo ha sido. La implementación de materiales y estructuras de última tecnología hasta ahora no han ayudado en nada a los edificios. Al contrario, han incrementado los daños. ¿Por qué ahora sí tendrían que funcionar? No es posible que se vuelva a experimentar, a especular y a plantear la hipótesis de que no habrá fallas”.

Sobre esto, sabemos que existen numerosos artículos, investigaciones y tratados, entre otros documentos antiguos y recientes -además de la experiencia de profesionistas-, dedicados al campo de la conservación, haciendo evidente la poca difusión sobre ellos ante otros campos, incluso ante el nuestro. Esto nos conduce a la necesidad de “refrescar” el oficio, complementando lo aprendido hasta ahora, y reflexionando a través de las nuevas circunstancias sociales, económicas, técnicas y tecnológicas, junto con las académicas, gremiales y de investigación, como ha ocurrido en otras latitudes.

Las reflexiones y experiencias en este recorrido siguen vigentes, y las preguntas sobre el oficio de la conservación están puestas para ser debatidas, sobre todo en un momento coyuntural histórico, técnico y teórico en el que actualmente vivimos en México.

Referencias

-Alquimia. (2018). Cuando la tierra se cimbra, México. Sistema Nacional de Fototecas, 21, (63).

-CENAPRED. (2006). Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, Serie. Atlas Nacional de Riesgos. México: Secretaría de Gobernación.

-Cortés Rocha, X. (2018). La responsabilidad del arquitecto-restaurador en los edificios patrimoniales dañados por los sismos, en Sismos 2017. Diagnósticos y Propuestas para la Reconstrucción. México: Senado de la República.

-Blanco Figueroa, F. (Coord.). (2004). Renacimiento y grandeza: el primer terremoto del siglo XXI: Colima, 21 de enero de 2003. México: Universidad de Colima.

-Esquivel, G.; Islas Arredondo, I.; Serdán Rosales, A. (Coord.). (2018). Sismos 2017. Diagnósticos y Propuestas para la Reconstrucción. México: Senado de la República.

-González Leyva, A. (2019). Construcción y destrucción del convento del S.XVI. Una visión posterior al terremoto del 2017. México. FONCA.

-Goldgerg Mayo, D. (Coord.). (2018). Sismos y Patrimonio Cultural. Testimonios, Enseñanza y Desafíos, 2017 y 2018. México: Secretaría de Cultura.

-Messina, G. C. (2011). Investigación y Experiencia. En Praxis y Saber, 2 (4). Colombia: UPTC

-Parodi Rebella, A. (2011). Escalas Alteradas. La manipulación de la escala como detonante del proceso de diseño. Uruguay: Universidad de la República de Uruguay.