Interventions for Guadalajara’s historic urban landscape for economic development

Edmundo Gutierrez González

Maestro en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por el Instituto Politécnico Nacional (2014-2017). Licenciado en Urbanística y Medio Ambiente por la Universidad de Guadalajara (2007-2012). Realizó una estancia de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Chile (2016). Correo electrónico: urbegutierrez@gmail.com

Recibido:19 de febrero de 2017.

Aceptado: 07 de junio de 2017.

Disponible en línea: 01 de agoso de 2017.

CC BY-NC-ND

Resumen

El paisaje urbano histórico es testimonio de la adaptación social en el tiempo y el espacio, representa las capas temporales de consolidación de la ciudad. El presente artículo explica los cambios en el paisaje debidos a intervenciones urbanísticas que se realizaron en el Centro Histórico de la ciudad de Guadalajara como parte de una política de protección a la industria nacional vigente en México entre las décadas de 1940 a 1970. La hipótesis es que las políticas para el desarrollo económico influyeron mediante intervenciones urbanísticas en el paisaje urbano histórico, el objetivo es demostrar la relación que existe entre el desarrollo económico y la conservación del patrimonio urbano arquitectónico. Como parte del proceso de trabajo, se remitió a la revisión de bibliografía concerniente a políticas económicas y urbanas, así como referentes a la conservación patrimonial y archivos históricos de Guadalajara. Posteriormente se analizaron las leyes económicas y correlacionaron con las intervenciones urbanas; interpretadas mediante sistemas de información geográfica y cartografía histórica de Guadalajara en el año de 1900, lo cual permitió estimar sus alcances en el paisaje urbano histórico. Palabras clave: Desarrollo económico, Centro Histórico, Paisaje urbano histórico. Palabras claves: Desarrollo económico, Centro histórico,Paisaje urbano.

Abstract

The historical urban landscape is testimony to the social adaptation in space and time, it represents the temporal layers of consolidation of the city. This article explains the changes in urban landscape through urban interventions that were carried out in the historical center of the city of Guadalajara as part of a policy of protection to the national industry in force in Mexico between 40´s and 70´s decades. The hypothesis is that policies for economic development trough urban interventions influenced the historical urban landscape, the objective is demonstrate the relationship between economic development and the conservation of urban architectural heritage. As part of the work process, referred to the literature review concerning economic and urban policies, as well as referring to the patrimonial conservation and historical archives of Guadalajara. The economic laws were analyzed and correlated with the urban interventions, interpreted through geographical information systems and historical cartography of Guadalajara in the year 1900, which allowed to estimate their reach in the historical urban landscape. Keywords: Economic development, Historical center, historical urban landscape.

Introducción

La presente investigación describe las intervenciones que se realizaron en el Centro Histórico de Guadalajara, México, como medida de estímulo al desarrollo económico entre 1940 y 1970, y explicar su relación con la política económica de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).

Los proyectos de intervención urbana reorganizaron el territorio del Centro Histórico mediante la ampliación de vialidades y apertura de plazas a costa de inmuebles con valor histórico. Estos proyectos respondieron a la necesidad de movilizar bienes y personas con mayor facilidad desde y hacia el interior de la ciudad. El crecimiento económico planteó un reto para la conservación del patrimonio urbano arquitectónico y estimuló el debate teórico sobre la posibilidad de adaptar la ciudad histórica a las necesidades modernas.

De acuerdo con Sahady (2015, p.14), en el paisaje urbano histórico están implicados elementos del medio físico; tanto en lo construido como en lo social, ambos en permanente reorganización, por lo tanto es imposible que el paisaje permanezca estático en el tiempo. En el centro de Guadalajara las intervenciones alteraron las cotas y niveles del terreno natural para dar paso a vialidades; propiciaron la demolición de inmuebles con valor histórico y cambiaron la configuración de la traza urbana; y en el medio social aumentó la oferta de espacios comerciales y disminuyó la de vivienda.

El trabajo está ubicado en las ciencias sociales, relacionando varias ramas del conocimiento científico, a saber: la economía política, en la que se explica el proceso de puesta en marcha de una política para el desarrollo económico y su efecto macroeconómico; el urbanismo, donde se demuestra que el efecto de la planeación urbana y el proyecto urbano pueden aumentar la presión sobre el patrimonio urbano arquitectónico.

El método utilizado para la extracción y análisis de datos se realizó, en primera instancia, con la obtención de bibliografía concerniente al marco legal en materia de desarrollo urbano y económico en el Estado de Jalisco, en seguida se obtuvieron archivos y cartografía que muestran el proceso de crecimiento urbano de Guadalajara. Posteriormente, con ayuda de sistemas de información geográfica (SIG), se interpretó la cartografía histórica, lo cual permitió dotar al mapa de atributos históricos que se obtuvieron en archivo. Por sus características, la investigación es del tipo histórica descriptiva, no experimental.

Políticas para el desarrollo económico

En el siglo XIX el sistema de producción capitalista adquirió relevancia en Europa y Estados Unidos, sin embargo, la situación de desigualdad económica en los países subdesarrollados sentó la base para plantear las teorías del desarrollo que se especializaron en estudiar las restricciones a los cambios estructurales de las naciones con alta dependencia económica (Gutiérrez y González, 2010, p.15). En 1929 los mercados financieros de Estados Unidos disminuyeron su valor, lo cual evidenció la debilidad del sistema capitalista y la dependencia de la macroeconomía en los países de América Latina.

Como reacción a lo anterior, en México se estimuló la participación de los sectores productivos en la macroeconomía, teniendo como primera acción la nacionalización de los recursos naturales, el reparto del suelo agrícola y la planificación territorial para evaluar aptitudes locales para el desarrollo de la industria como sector económico que dotaría de pleno empleo a los habitantes de la Nación (Cárdenas, et. al., 2003, p.245).

A mediados de la década de 1930, la macroeconomía de Estados Unidos se recuperó y, en México, el sector privado pudo incrementar su capital. En la década de 1940 el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial permitió la expansión del sector industrial en México debido a la carestía de bienes de consumo importados desde Estados Unidos. El aparato político consideró la coyuntura internacional para sentar las bases políticas de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), que incrementó los aranceles a las importaciones y la inversión pública en empresas instaladas dentro de territorio nacional que produjeran bienes de consumo previamente importados (Cárdenas, et. al., 2003, pp.11, 22-23).

Gustavo Garza (1985, p.145) refiere que ISI estuvo compuesta por dos etapas: en la primera, que terminó en 1948, se sustituyeron bienes de consumo inmediato que requerían escasa especialización; en la segunda etapa, que concluyó a inicios de la década de 1970, se sustituyeron bienes de consumo duradero con requerimiento de personal con alta especialización, para lo cual fue necesaria la inversión y ayuda de organismos internacionales.

Para poner en funcionamiento ISI, el Estado Mexicano se valió de la elaboración de Planes Sexenales que se enfocaron en localizar las aptitudes productivas de las regiones del país e indicaron las estrategias para el ordenamiento territorial.

El discurso gubernamental focalizó la modernidad en la industrialización y en el crecimiento y adaptación de las áreas urbanas (Soberanes, 1993, p.45), por lo que la inversión pública en las vías de comunicación e infraestructuras urbanas se incrementó (González, 1988, pp.134-135). La planeación urbana en este periodo promovió las estrategias para la expansión territorial de las ciudades (García, 2004, p.20). Algunos cascos urbanos consolidados antes de esta época fueron objeto de intervenciones que marcaron la transición de una sociedad dedicada a la producción agrícola a una sustentada en las actividades industriales y terciarias.

La política ISI concluyó en la década de 1970 debido a la crisis internacional de los energéticos, que dificultó al Estado la intervención en la macroeconomía, dando paso a la transición hacia el libre mercado (Almandoz, 2008, pp.67-68).

El paisaje urbano histórico y sus categorías

De acuerdo con el Memorándum de Viena (2005), el concepto de paisaje urbano histórico se comprende por la adición de elementos propios del lugar; los cuales pueden proceder del pasado o del presente, entre los cuales se encuentra la relación visual entre el medio físico y el medio construido por el ser humano, así como las formas de organización y ocupación social. Es por lo anterior que el paisaje se encuentra en constante cambio, identificando la conservación de los valores históricos, estéticos y los modos de organización tradicional como principal reto para su salvaguarda, sin generar tensión con las actividades modernas que amenacen la fisonomía urbana histórica.

En el mismo orden de ideas, Bandarin y Van Oers (2014) señalan que el paisaje urbano se caracteriza por su historicidad, lo cual le permite acumular variedad de formas y significados en el tiempo, promoviendo la identificación de los habitantes con la forma de la estructura física de la ciudad.

El paisaje urbano histórico puede ser objeto de distintas escalas de análisis e intervención: la escala mayor es la de un centro urbano en su totalidad, en la cual el nivel es alta y el grado de análisis permite comprender las condicionantes del medio físico; como el clima, la topografía y la traza urbana; la escala intermedia es a nivel barrial, en la cual se puede identificar el modo de vida de la población y por ende las formas de organización, ocupación del suelo, así como los sitios con mayor significado para la comunidad; finalmente la escala humana es la que mejor permite identificar elementos del paisaje con mayor detalle, por ejemplo, la utilización de inmuebles, la morfología y tipología de la arquitectura, la proporción que guardan los espacios públicos, los elementos vegetales, el mobiliario urbano, y el modo de vida local (Capel, 2002, p.19).

Los elementos del paisaje urbano histórico tienen diferentes grados de permanencia histórica. La relación entre manzanas y calles da forma a la traza urbana, además de que las condicionantes topográficas y climáticas tienen mayor permanencia histórica. Por su parte, la lotificación y la arquitectura, así como las tradiciones, tienen una permanencia histórica de nivel medio. Finalmente, el mobiliario urbano, los usos de suelo y la infraestructura urbana tienen poca permanencia histórica, pues están en constante adaptación (Ídem, p.70).

Hacer este estudio a través de diferentes disciplinas nos permitió estudiar el paisaje urbano histórico desde distintos enfoques; uno de ellos es la geografía, que se encarga de analizar las condicionantes físicas del lugar; desde la arquitectura se analiza la morfología urbana, cuyos indicadores son los estilos arquitectónicos, la relación vano, macizo, alturas y ornamentos de los inmuebles y del espacio público; la sociología y la antropología se enfocan en las relaciones sociales, los modos de adaptación y tradiciones de la población; por medio del urbanismo se estudia y planifica la aptitud de los usos de suelo, los índices y coeficientes de edificación y ocupación del suelo y la habitabilidad del espacio urbano.

Método

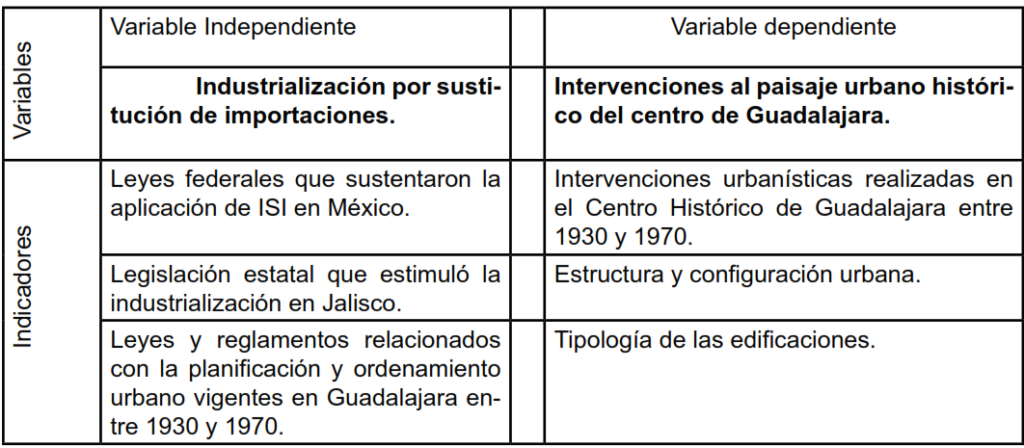

El problema que se busca resolver en la investigación es conocer la manera en que la política ISI tuvo influencia para intervenir el paisaje urbano histórico del centro de Guadalajara. En primera instancia se remitió a información histórica que permitió la elaboración del contexto en que ocurrieron los hechos. Posteriormente se formuló la hipótesis de trabajo, en la cual se estableció que la Industrialización por Sustitución de Importaciones influyó en las intervenciones del paisaje urbano histórico del centro de Guadalajara, de lo cual se derivan las variables dependiente e independiente, y con ellas se pueden obtener indicadores susceptibles de medición (ver tabla 1).

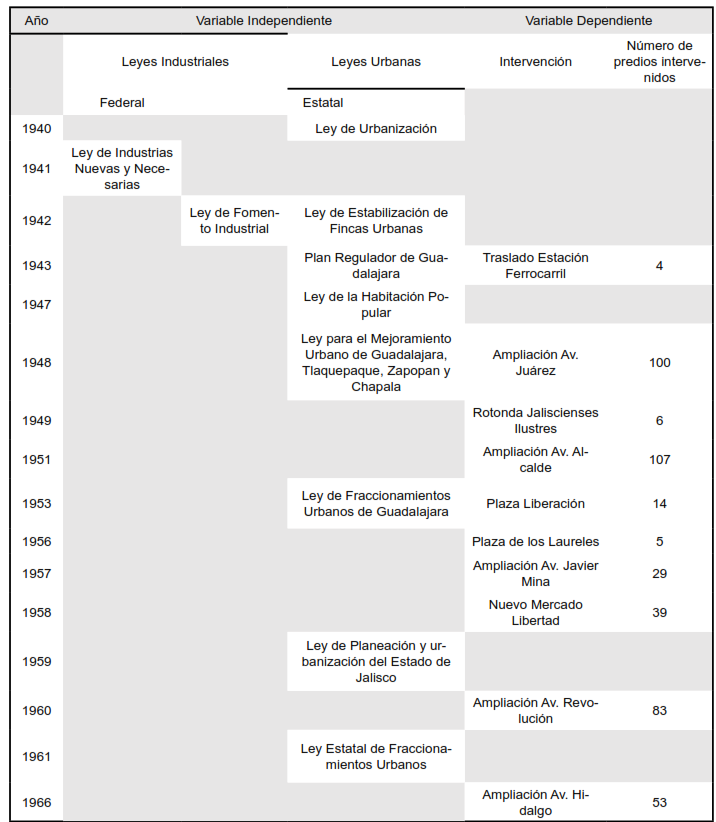

Tabla 1. Variables e indicadores de análisis, en la variable independiente se encuentra el marco legal para el desarrollo económico. Como parte de la variable dependiente son señalados aspectos que componen el paisaje urbano del Centro Histórico de Guadalajara, los cuales se modificaron en el periodo en cuestión. Gutiérrez, 2016.

La información de la variable independiente se obtuvo en fuentes bibliográficas; hemerotecas y del Archivo Histórico del Estado de Jalisco. Por su parte, la indagación para la variable dependiente se obtuvo a partir de la interpretación cartográfica de la traza urbana y de la disposición de los predios de la ciudad de Guadalajara en 1900. De la información obtenida se seleccionaron tres indicadores de análisis por cada variable (ver tabla 1).

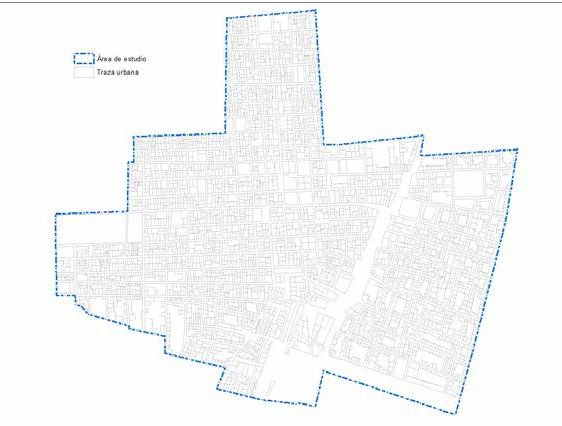

Con la utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG), se pudo realizar un análisis espacial que evidenció los cambios en la estructura urbana y en la tipología de las edificaciones, y se clasificaron las intervenciones realizadas por periodo, lo cual permitió cuantificar los cambios por medio de inmuebles modificados. Finalmente se estimó el nivel de conservación de edificaciones patrimoniales al concluir el periodo de estudio.

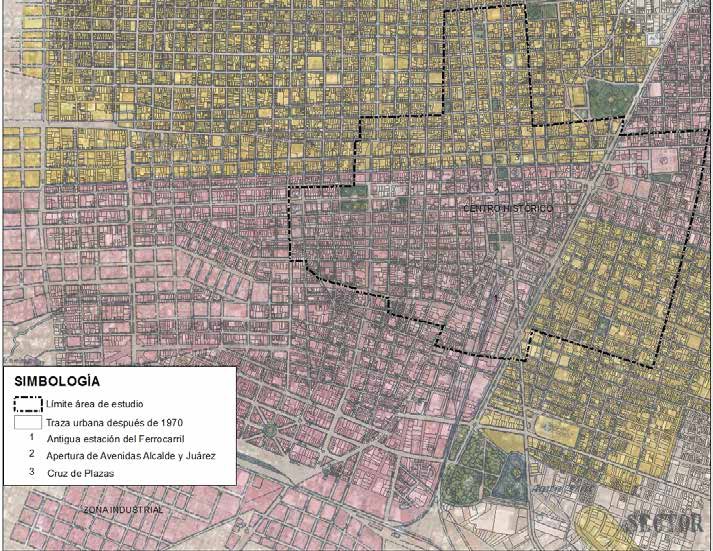

La delimitación del área de estudio se realizó de acuerdo a dos criterios: el primero consideró al área urbana consolidada hasta el año de 1900; el segundo corresponde a la zona de influencia inmediata de las intervenciones que se realizaron entre 1940 y 1970. Como resultado se obtuvo una superficie de 3.23 Km2.

Antecedentes históricos

La ciudad de Guadalajara se fundó en 1542, en el occidente de México. Siguió los preceptos de las Leyes de Indias, es decir, una traza ortogonal con una plaza pública al centro, rodeada de las sedes gubernamentales, civiles y religiosas (Borah, 1974, p.75). En los primeros años se incorporaron los pueblos indígenas de Analco y Mexicaltzingo, pero la ciudad mantuvo la retícula en la traza urbana hasta finales del siglo XIX —salvo fuertes condicionantes del medio físico natural—, momento en que la ciudad experimentó las primeras ampliaciones significativas de la ciudad, denominadas “colonias” (López, 2002, p.62 y 123).

En el primer tercio del siglo XX, el incremento del sector comercial permitió la acumulación de capital local que estimuló la industria en pequeña escala (Arias, 1980, p.20). El desarrollo industrial se situó al sur de la ciudad, en las inmediaciones del ferrocarril que conectaba a Guadalajara con la Ciudad de México y con la frontera hacia Estados Unidos, lo cual estimuló la urbanización de vivienda para obreros en la cercanía (Gómez, 2002, pp.70,73).

Las industrias del calzado y el vestido fueron las de mayor participación en la economía local, a tal grado que convirtieron a Guadalajara en uno de los principales distribuidores del mercado nacional durante la Segunda Guerra Mundial (Arias, 1980, p.23).

Entre 1940 y 1970, los establecimientos productivos se incrementaron de 45,985 en el primer año a 159,274 al final del periodo (Ídem, p.32). Ante el crecimiento de la economía local, la ciudad recibió inmigrantes de otras poblaciones del país, lo que aumentó el mercado de vivienda, de espacios comerciales e industriales. Las nuevas urbanizaciones se diseñaron para albergar funciones modernas, lo cual restó competitividad al Centro Histórico por la saturación en infraestructura y vialidades (Gómez, 2002, p.73).

La primera ley de fomento a la industria local se publicó en 1932 con la Ley Estatal de Protección a la Industria, que sentó la base para la creación del Banco Industrial de Jalisco. Sin embargo, la primera ley en la materia a nivel nacional se publicó hasta 1941 y fue denominada Ley de Industrias Nuevas y Necesarias, esto marcó el inicio legal para la aplicación de ISI en México. Al año siguiente, en Jalisco se publicó la Ley de Fomento Industrial (Gómez, 2002, p.26).

La industrialización en Guadalajara permitió mejorar el poder adquisitivo de la población, lo cual mejoró la situación de las clases adineradas y engrosó la proporción de la clase media, que fue la principal consumidora de bienes y servicios, lo cual derivó en un círculo virtuoso de consumo-empleo-consumo (Ídem, pp.96-97). Estos sectores sociales emigraron del centro a la periferia de la ciudad, donde se ofrecía vivienda nueva. Por el contrario, el Centro Histórico perdió población, lo cual disminuyó el precio de la renta y facilitó que los inmuebles previamente habitados por las clases altas fueran subdivididos para ocuparse por inmigrantes rurales con bajos recursos económicos. (González, 1988, p.130).

En la década de 1930 llegaron a México los postulados del movimiento moderno de la arquitectura e influyeron en la planeación urbana y en los modos de edificación. Las ciudades empezaron a ser concebidas como máquinas tetra funcionales que debían tener espacios amplios para la movilidad, vivienda, ocio y asuntos laborales. A partir de 1932 se intervino el centro de Guadalajara con la demolición de la Penitenciaría de Escobedo para prolongar la Avenida Juárez hacia el poniente (Gómez, 2002, pp.70-71), sin embargo, las intervenciones más sensibles al paisaje urbano histórico iniciaron en la década de 1940.

La primera delimitación de Centro Histórico se publicó en 1940 con la finalidad de aplicar cambios en la infraestructura sanitaria y sustitución del empedrado por pavimento asfáltico (Ayón, 1988, p.128). Posteriormente, en 1943 se trasladó la estación de ferrocarriles del centro hacia el Sur de la ciudad debido a la necesidad de ocupar más suelo a menor precio.

En 1943 se elaboró el Plan Regulador de Guadalajara, con el cual se proyectó un modelo de ciudad preparada para la expansión territorial (González, 1988, p.145). Lo anterior fue el antecedente para el Plan modernizador de Guadalajara durante el gobierno de Jesús González Gallo (1947-1953), que sustentado con la Ley para el Mejoramiento Urbano de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Chapala de 1948, tenía como objetivo dotar a la ciudad central de vialidades más amplias, nuevos espacios públicos y equipamiento institucional (Doñán, 2001, p.27).

Entre 1948 y 1953, el Centro Histórico de la ciudad tuvo la mayor cantidad de intervenciones en su traza y en su utilización. Los proyectos de ampliación de vialidades beneficiaron a 82 nuevas industrias que se asentaron en la ciudad debido a los estímulos gubernamentales y a la facilidad de transporte de mercancías y personal hacia el centro de la ciudad, lo cual aumentó la mano de obra y la capacidad de compra de la clase media (Archivo Histórico de Jalisco).

Resultados del Análisis

El trabajo analiza tres componentes tangibles del paisaje urbano histórico que son susceptibles de medición: tipología edilicia que permite estimar el tipo de arquitectura existente previo a la aplicación de ISI; traza urbana, que es uno de los aspectos con mayor permanencia histórica, y tuvo cambios significativos en el periodo de estudio; y conservación tanto edilicia como de la estructura urbana.

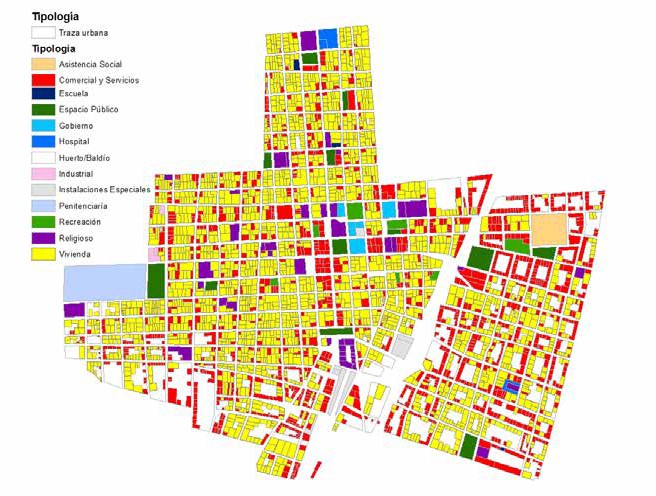

En el primer tercio del siglo XX, dentro del área de estudio existían 3,596 edificaciones, de las cuales 2,072 (57.62%) eran vivienda, seguidas de 1,268 (35.26%) inmuebles comerciales y 135 (3.75%) baldíos o huertos. El dato anterior permite comprender el carácter habitacional y comercial de la ciudad. Las actividades industriales sólo estaban compuestas por 4 predios que significaban el 0.11% del total. Al final del periodo de estudio, el 35% de las viviendas se adaptaron para desempeñar actividades comerciales, otras desaparecieron para ser sustituidas por nuevos inmuebles que intensificaron la utilización del suelo, ello principalmente en los corredores de vialidades ampliadas. Las tipologías comerciales desplazaron a las habitacionales como uso predominante, y propició la expulsión de los residentes hacia la periferia, provocando el abandono y descuido de los inmuebles (ver figura 3).

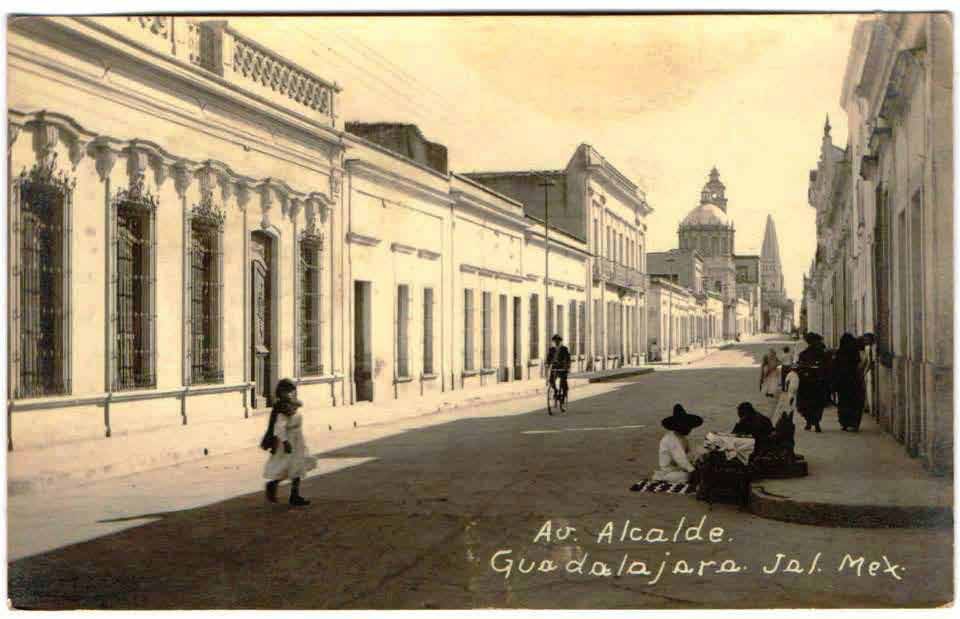

El segundo análisis contempla el año en que se realizaron las intervenciones a la traza urbana mediante la ampliación de vialidades y la apertura de espacios públicos que implicó la demolición parcial o total de edificios históricos. Como se puede apreciar en la figura 4; las del tipo vial fueron las más significativas sobre la traza urbana, modificando su configuración espacial. En todo el periodo se intervinieron en total 440 inmuebles de manera parcial o total, el año de mayor número de predios afectados fue en 1951, con 107 inmuebles que corresponden a la intervención vial de Av. Alcalde, el segundo fue en 1948, con 100, correspondientes a la ampliación de la Av. Juárez. Finalmente, el año de 1960 fue el tercero con más intervenciones con un total de 83 inmuebles correspondientes a la ampliación de la Av. Revolución (ver figura 4).

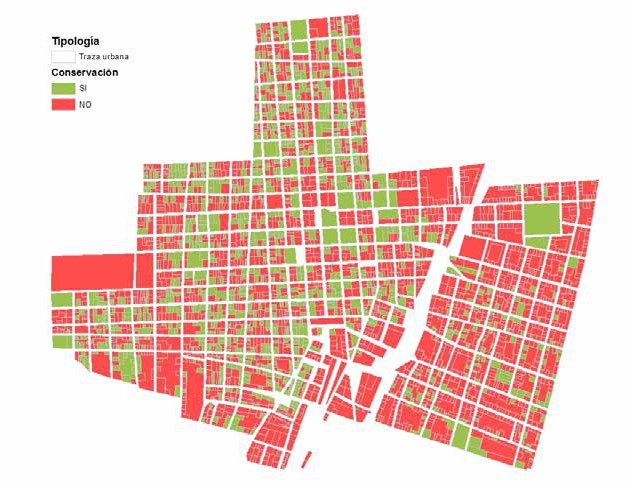

El tercer análisis corresponde al grado de conservación del patrimonio edificado. En Enero de 2016 se realizó un levantamiento in situ para identificar los inmuebles existentes en relación con el mapa de tipología edilicia, como resultado se obtuvo que de los 3,596 predios sólo se conservan 1,096, es decir el 30.48% del total. Se consideraron como no conservados los inmuebles que tuvieran más del 70% de la fábrica modificada. La zona mejor conservada se localiza al norte del área de estudio, en el barrio de El Santuario, sin embargo el oriente de la zona de estudio, que es donde se localizan los barrios de Analco y San Juan de Dios, tiene menos inmuebles conservados. La tipología más conservada son los templos y los edificios públicos, es decir la arquitectura mayor (ver figura 5).

En la tabla 2 se clasifican las leyes de los tres órdenes de gobierno en materia de fomento industrial y de ordenamiento del territorio, las cuales se ordenaron cronológicamente y se relacionaron con las intervenciones realizadas. Se observa que fue en el periodo entre 1948 a 1953 cuando más intervenciones hubo, siendo la Ley para el Mejoramiento Urbano de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Chapala la de mayor influencia.

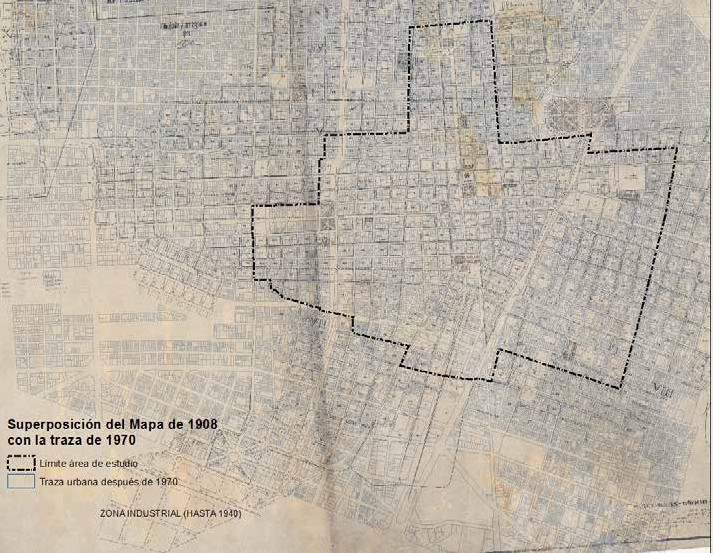

Además de la correlación y enlistar cronológicamente las políticas económicas con las intervenciones realizadas, es necesario interpretar espacialmente los eventos ocurridos, es por ello que mediante el geo procesamiento de mapas históricos fue posible elaborar la superposición del trazo urbano de dos diferentes épocas de relevancia histórica para Guadalajara.

Tabla 2. La correlación entre las políticas para el desarrollo económico y los cambios al paisaje urbano histórico no fue de manera directa, sino a través de un marco legal que influyó en la organización territorial del país y permitió la publicación de leyes y planes estatales que permitieron la ejecución de las intervenciones urbanísticas en el Centro Histórico de Guadalajara.

En primera instancia, el mapa de 1908 (ver figura 6) hace evidente el proceso de expansión territorial de la ciudad. Se identifican las urbanizaciones y ensanches que posibilitaron la emigración del centro hacia la periferia urbana. Se observa la tendencia de expansión de la ciudad, cuyos efectos en el Centro Histórico se tradujeron en la obsolescencia funcional. La transición entre la ciudad tradicional y la moderna es palpable en este mapa, la retícula ya no tiene la relevancia que tuvo en el centro. Destaca la reserva urbana localizada en el sur de la ciudad, la cual sería destinada para alojar años más tarde a la zona industrial.

En el mismo orden de ideas, la zona industrial aparece desvinculada a la ciudad central, únicamente conectada por una vialidad que debía atravesar la zona del nuevo ferrocarril. La estructura tradicional significó, por lo tanto, un obstáculo para el funcionamiento del sector industrial en Guadalajara.

El centro de la ciudad fue incapaz de adaptarse a la nueva dinámica económico-urbano-territorial, para lo cual se tuvo que seguir la tendencia de intervenir las áreas históricas, tal como ocurría en otras ciudades en Europa y América Latina en este periodo.

Conclusiones

La ISI tuvo aplicaciones a nivel nacional que influyeron en lo local para adaptar el territorio a los requerimientos de las actividades industriales. El área urbana de Guadalajara se adaptó para mejorar la conectividad entre la zona industrial del sur con los sectores obreros y comerciales, para ello los gobiernos estatales y municipales se valieron de un marco legal que justificó la modernización de la ciudad en aras del desarrollo económico que cobró auge y consolidó a esta ciudad como importante centro comercial e industrial del país.

Con el estímulo a la acumulación de capitales privados y la inversión pública se invirtió en la expansión del área urbana, lo cual permitió financiar las intervenciones realizadas en el Centro Histórico de Guadalajara. La migración intraurbana hacia la periferia disminuyó el valor de la renta en el centro, lo que facilitó que fuera habitado por inmigrantes rurales y personas de menores recursos que subdividieron los inmuebles, introdujeron nuevas costumbres y, al no poder financiar los costos de mantenimiento de los inmuebles, se aceleró su deterioro y posterior pérdida.

Sin embargo, las intervenciones promovidas desde el sector público tuvieron implicaciones más sensibles al paisaje urbano histórico. La ampliación de vialidades reestructuró el territorio, provocó la demolición de más de 400 inmuebles e incrementó la carga vehicular de las calles aledañas, lo cual incrementó la presión a los inmuebles. De la misma manera, la eliminación de inmuebles por plazas públicas descontextualizó la escala de los monumentos históricos, siendo modificados de manera indirecta.

La nueva organización territorial del Centro Histórico de Guadalajara dificultó la conservación de los inmuebles patrimoniales por el aumento de la vibración generada por los automóviles, la intensificación del uso de suelo, la preponderancia al valor de uso sobre los valores históricos y estéticos, así como la paulatina sustitución de inmuebles históricos por arquitectura contemporánea que generó un perfil urbano heterogéneo y sin coherencia lógica.

Si bien es fundamental para las naciones latinoamericanas establecer políticas encaminadas a reducir la desigualdad mediante el desarrollo de la economía, la conservación patrimonial no representa un freno al progreso, sino una oportunidad para realizar actividades económicas respetuosas con las características morfológicas, tipológicas, históricas y estéticas de los inmuebles y del paisaje que representen una fuente de ingresos. Los Centros Históricos deben ser asentamientos en funcionamiento y habitados, la correcta promoción de políticas para su repoblamiento mediante la ocupación de los inmuebles abandonados y la diversificación de funciones contemporáneas que sean compatibles con sus características asegura su conservación.

La presente investigación puede derivar en otros trabajos como: el estudio de las políticas neoliberales en el Centro Histórico de Guadalajara; la relación entre la especulación inmobiliaria y la conservación del patrimonio urbano; o bien la presión que ejercen las actividades terciarias sobre los inmuebles patrimoniales. A partir del mapa de nivel de conservación edilicia, en la actualidad se pueden derivar nuevas investigaciones que de manera prospectiva señalen las posibilidades que tiene la conservación del patrimonio urbano arquitectónico para el desarrollo económico del municipio de Guadalajara en las próximas décadas.

Bibliografía

Almandoz, A. (Agosto de 2008). Despegues sin madurez. Urbanización, industrialización y desarrollo en la Latinoamérica del siglo XX. En EURE, XXXIV (102), pp. 61-76. Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Arias, P. (1980) El proceso de industrialización en Guadalajara, Jalisco: Siglo XX. En Revista Relaciones 3 (vol. I), pp.9-47, Morelia. El Colegio de Michoacán.

Ayon, F. (1988) Paseo Filipense una historia de la calle San Felipe, Guadalajara. Ayuntamiento de Guadalajara.

Bandarin, F. y Van Oers, R. (2014) El paisaje urbano histórico la gestión del patrimonio en un siglo urbano. Madrid. Abada editores.

Borah, W. (1974) Influencia cultural europea en la creación de los centros urbanos hispanoamericanos. En Calnek, W, et. al. (1974) Ensayos sobre el desarrollo urbano de México (pp. 66-94), México, Secretaría de Educación Pública.

Capel, H. (2002). La morfología de las ciudades I. Sociedad, cultura y paisaje urbano. Barcelona. Ediciones del Serbal.

Cárdenas (comp.), E., Ocampo (comp.), J. A. y Thorp (comp.), R. (2003). Industrialización y Estado en la América Latina. La leyenda negra de la posguerra. México. Fondo de Cultura Económica.

Doñán, J. (2001) Oblatos- Colonias Andanzas tapatías, Guadalajara. Ed. Campo Raso.

García Vázquez, C. (2004). Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI. Barcelona. Gustavo Gili.

Garza, G. (1985). El proceso de industrialización en la ciudad de México 1821-1970 (Primera ed.). México. El Colegio de México.

Gómez Sustaita, G. (2002). El Siglo XX los decenios de Guadalajara. Guadalajara. Instituto Cultural Ignacio Dávila Garibi. A. C. Grupo Modelo. S.A. de C.V.

González Romero, D. (1988). Jalisco desde la revolución. Arquitectura y desarrollo urbano. Tomo X. Guadalajara. Universidad de Guadalajara.

Gutiérrez, E., y González, E (2010) De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable. Monterrey. Siglo XXI.

López, E. (2002) La cuadricula en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana, Guadalajara. ITESO. Universidad de Guadalajara.

Sahady Villanueva, A. (2015). Mutaciones del patrimonio arquitectónico de Santiago de Chile. Una revisión del centro histórico. Santiago. Editorial Universitaria.

Soberanes, J. L. (1993). La reforma urbana. México. Fondo de Cultura Económica.