Architectural restoration in a Mexican mine landscape: The Carboniferous Region of Coahuila

Alejandro González Milea

Doctor en Arquitectura. Trabajó para el Instituto Nacional de Antropología e Historia entre 1997 y 2005. De 2001 a 2010 fue docente investigador en el Instituto Politécnico Nacional, y desde 2010 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Desde 2000 ha publicado trabajos sobre historia de la arquitectura y del urbanismo, historia de la tecnología e historia de la construcción, en medios nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Email: alejandromilea@prodigy.net.mx

Recibido: 12 de mayo de 2017.

Aceptado: 07 de julio de 2017.

Disponible en línea: 01 de enero de 2018.

CC BY-NC-ND

Resumen

Este trabajo explora varios testimonios de la industria carbonífera de Coahuila, para discutir el posible curso de las intervenciones arquitectónicas en el contexto de lo que hoy se denomina “patrimonialización”. Dado el carácter selectivo de la designación del patrimonio, esto implica identificar situaciones dinámicas que por su aparición durante cortos periodos de tiempo dejaron muchas huellas o vestigios pasajeros, aunque también pocas pero destacadas señales de persistencia. El artículo ofrece una revisión historiográfica de estas huellas y vestigios, para reflexionar sobre el contenido ético que podría tener la restauración, de cara a dos formas de uso del paisaje que compitieron entre sí: la colonización agrícola y la actividad extractiva de carbón. Una premisa es anteponer un compromiso con las generaciones futuras, para que en adelante pueda reflexionarse el impacto de nuestras acciones sobre el medio ambiente. Ello de manera independiente a la construcción de identidades, a las opciones económicas, al cierre de industrias o a la diversificación de la industria cultural. Palabras clave: historia urbana, dislocación de paisajes, patrimonio industrial.

Abstract

The article explores several testimonies of the Coahuilan coal industry, to discuss the possible direction of the architectural interventions in the “hertagization” context. The selective character of the heritage designation implies to identify dynamic situations that had appeared during short time periods and left not only many temporary footprints and vestiges, but also strong signs of persistence. The article offers an historiographic revision of these footprints and vestiges, to reflect around the ethical content that should have the restoration, because of two competing landscape uses: agriculture colonization and coal extraction. A postulate is to put in front a compromise with the future generations, to allow the reflection of the impact of extractivism; and independently from fashion issues like identity building, economic options for closure or cultural industries diversification. Keywords: urban history, landscape dislocation, industrial heritage.

Introducción

La región carbonífera de Coahuila es hoy la mayor área productora de carbón mineral en México. Sin embargo, este perfil de uso es reciente pues se impuso a otras formas de aprovechamiento del paisaje, más viejas y asociadas al poblamiento del Septentrión Novohispano. Una revisión de la manera en que se abrieron las primeras minas, y del establecimiento de áreas de habitación cerca de ellas, sugiere escenarios para reflexionar sobre los tres sentidos que podría tener la restauración arquitectónica: como restablecimiento de ideas de ordenamiento territorial, como recuperación de prácticas técnicas, o como preservación de testimonios del cambio o dislocación. Dado el fuerte carácter comercial que hoy tiende a acompañar a las intervenciones del patrimonio industrial, y a los frecuentes conflictos en la negociación de precios del mineral, parece oportuno discutir las opciones que existen para pensar en la restauración como una práctica con un mensaje ético claro. La propia esencia de la industria decimonónica, como hecho dinámico, sugiere enfrentar evidencias del cambio antes que de la permanencia, y sólo la investigación histórica es capaz de dar a las intervenciones algún contenido reflexivo.

Este artículo ofrece, en un primer apartado, una revisión del desarrollo de la industria mineral decimonónica, a través de fuentes que informan sobre sus modelos de evolución y sus formas urbanas asociadas. Sobre todo, busca caracterizar las tendencias historiográficas e implicaciones para los estudios sobre patrimonio, para sugerir, de esta forma, que se requiere mayor profundidad en los puntos ciegos que se describen de cara a nuevos hallazgos documentales en los siguientes tres apartados: el establecimiento del Mineral La Rosita en fracciones del ejido de San Juan de Sabinas, la villa fronteriza Colombia (que no representa la industria minera del despegue sino su fracaso), y los caseríos de San Felipe y El Hondo frente al poblamiento agrícola paralelo. Otras finalidades del presente artículo son destacar la peculiaridad de la industria carbonífera de la frontera norte de México, sustentar los distintos significados y caminos de preservación del patrimonio industrial, a través de revisar los sustratos de modificaciones en la ocupación del paisaje, así como explorar los tres sentidos posibles de la restauración arquitectónica.

La selectividad de una historiografía: la Región Carbonífera de Coahuila

Es difícil hacer un resumen del estado de la historiografía sobre la minería de carbón en Coahuila, porque además de responder a especialidades como la geografía (Contreras, 1999; Contreras, 2001a; Contreras, 2001b), la economía (Roberts, 1974), la antropología (Sariego, 1988a; Sariego, 1988b), el trabajo (Calderón, 2000) y –claro está– la crónica de región (Flores, 1995), ésta cuenta también con un sólido corpus de informes técnicos y legales que, remontándose desde la década de 1890 (Fleury, 1897a; Fleury, 1897b; Maya y Zorrilla, 1907; Verdugo, 1907, Harris, 1908), hasta el día de hoy, involucra asuntos tan actuales como las expectativas de la generación de electricidad y la remediación de suelos afectados, para entrar en lo que se denomina “minería sustentable” (CFE, 1982), y en aproximaciones a la gestión (Contreras, 2015). En los estudios de Contreras y Sariego, por ejemplo, se tienden a desligar tres facetas del paisaje que en realidad son indisolubles y sugieren cuestionar las periodicidades: la etapa de los hacendados, los proyectos agrícolas y la industria minera (González, 2009; González, 2011). Es importante señalar esto, porque además de la presencia del empresario norteamericano, el auge de la minería involucró la participación de empresarios de la región como las familias Sada, Milmo y Madero –en el despegue de la industria de Monterrey, a finales del siglo XIX e inicios del XX–, es decir, el reposicionamiento del empresario mexicano (Cerutti, 1992).

Las versiones que se interesan en el auge del carbón, destacan la década de 1880, como momento donde comienza a configurarse un nuevo paisaje. Y esto es cierto sólo hasta un punto, porque no ayuda a comprender las peculiaridades de los nuevos Minerales, o de los pueblos mineros construidos en una perspectiva más larga de tiempo. Ya en la década de 1980, por ejemplo, Juan Luis Sariego explicó que la falta de fundos legales de población era uno de los principales problemas de las áreas urbanas, y en su estudio de historia social necesariamente emergió el tema del ejido posrevolucionario (Sariego, 1988). Esto queda explicado cuando se entiende cuánto ha persistido, desde el despegue de la minería carbonífera, el febril acercamiento a los afloramientos más superficiales, debido a la peculiar conformación geológica de las cuencas (Robeck & Pesquera & Ulloa, 1958). Si bien, contribuciones como la de Roberto Calderón se ocuparon de modo especial de la vida del minero con relación al modelo de asentamiento de la Company Town (Calderón, 2000), una revisión del establecimiento paralelo de colonias agrícolas permite entender que el panorama no puede reducirse únicamente a ese plan de compañía industrial (González, 2009). Un precedente importante en esta discusión es el estudio de Mario Folin, sobre la ciudad específicamente pensada para una etapa del capitalismo industrial, pues anunció una nueva manera de “planificación” (Folin, 1977).

Otro problema tiene que ver con la distinción de los objetivos con que se organizó la extracción del carbón en los primeros años de 1880: para suministro de locomotoras de los ferrocarriles que entraron por Texas y tendieron líneas en Coahuila, y para abastecer de combustible a las fundiciones de metales que comenzaron a abrirse en el área de Monterrey, y luego en Torreón. Respecto a lo primero, es importante entender que las líneas de ferrocarril descendieron desde la frontera, imponiendo algunos criterios para la ubicación de sus instalaciones (patios, talleres, colonias de empleados y barrios de sección); sobre lo segundo, la regulación norteamericana que gravaba con un impuesto especial el mineral introducido a Estados Unidos –y extraído en México– favoreció que se construyeran fundiciones en el norte mexicano para más bien transportar lingotes (Bernstein, 1964). Aunque el empleo de carbón en la generación eléctrica se consolida en la década de 1980, antes ya se había comenzado a explorar esta posibilidad mediante estudios (CFE, 1959).

La primera mitad del siglo XX ha sido poco atendida en la historiografía, faltan estudios sobre los momentos en que algunas viejas empresas porfirianas debieron abandonar sus instalaciones. En los sitios se posicionaron compañías cooperativas que luego entrarían en un periodo de relaciones conflictivas con la organización sindical. Se trata de la etapa en que las comunidades obreras tuvieron que formar parte de las estructuras estatales, y en torno a empresas como Fundidora de Monterrey, Hullera Mexicana o Altos Hornos de México. En estos momentos, entre la década de 1930 y 1950, es cuando sucede una nueva apropiación de los testimonios dejados en una primera etapa de auge minero que es el panorama que hoy debe enfrentar el gestor de la conservación del patrimonio industrial: barrios creados durante el porfiriato, pero habitados por descendientes de los primeros cooperativistas y sindicalistas (González, 2009).

Por otro lado, están los estudios historiográficos relativos al origen y la consolidación del latifundio de la familia Sánchez Navarro, con sus vaivenes debidos a las expropiaciones que sufrieron después del Segundo Imperio, y los trámites para su recuperación durante el Porfiriato; y sobre todo su conflictiva relación con los programas estatales y nacionales de establecimiento de colonias de agricultores –una variación original de aplicación de algunos artículos de la legislación indiana para nuevas poblaciones–, que entronca también con el auge de la minería y de carbón y algunas restituciones de ejidos a partir de la década de 1920 (González, 2011).

En este apretado resumen hay dos temas que involucran de modo claro a la restauración arquitectónica: primero, el modelo de la ciudad minera –Mineral, o Company Town–, sobre todo respecto al estatuto jurídico del suelo en que se plantó, para intentar saber si se trató solamente de un campamento temporal, o bien, una villa con previsiones de crecimiento; y segundo, las sucesivas superposiciones de técnicas de construcción en el tiempo y que, en cierto modo, avisan sobre la durabilidad con que se pensaron las instalaciones y los caseríos.

Sobre el primer tema –el modelo de ciudad minera–, y en función de un debate conocido respecto al atraso latinoamericano, ha prevalecido la atención en el caserío de la compañía extractiva que no solamente mandó construir un nuevo escenario urbano, sino que también diversificó su negocio para abarcar a la ciudad misma como finalidad (Romero, 2001). Por eso el modelo de Company Town, con contribuciones norteamericanas e inglesas, ha tendido a acaparar las explicaciones de esta forma de ciudad en una etapa del capitalismo. Es difícil señalar aquí los contenidos de la historiografía de los últimos 50 años, pero pueden al menos indicarse varios puntos sólidos; los primeros trabajos se debieron a James B. Allen, quien se refirió a la Company Town con relación al Oeste norteamericano, es decir, relacionado al proceso de expansión de Estados Unidos hacia el otro lado del río Misisipi (Allen, 1966).

Esta línea recibió, luego, contribuciones sobre muchos estudios de caso, que lo mismo enfatizaron el paralelismo entre la comunidad ideal y el negocio frío del capitalista, pero con mediación del fuerte paisaje moralizante que pretendían construir sus artífices. El asunto principal en tales derivas era entender la fragilidad de un modo de asentamiento que respondía principalmente a las necesidades de extracción de recursos, y ello llevaba a cuestionar la clase de comunidad que se construía para este fin. A pesar de la historia de fracaso que supuso una verdadera obra caritativa o paternalista, como la debida a George Pullman –para su ciudad y fábrica de construcción de vagones de ferrocarril–, que estudió Stanley Buder (1967); y para la comunidad utópica Hopedale que terminó por convertirse en una colonia industrial, investigada por Edward Spann (1992), la historiografía continúa enfatizando el abuso de “barones-ladrones”, sin fijarse en las decisiones políticas del técnico.

Siguiendo lo anterior, destaca el análisis de Margaret Crawford (1995) sobre la aparición del arquitecto de paisaje, quien tenía que resolver una serie de problemas complejos en terrenos accidentados, donde era preciso asentarse para acceder a los recursos. Perspectivas parecidas, en torno al diseño arquitectónico y urbanístico, merecen derivarse de contribuciones como la de Stanley Buder –sobre Pullman City, ya citada–, pero sobre todo los estudios de John W. Reps (1965) quien explicó, de entre las tradiciones de la ciudad norteamericana del Oeste, aquella que se originó con la compañía industrial. Hay que mencionar los dos volúmenes colectivos, que coordinaron John S. Garner (1992) y Vittorio Gregotti (1997), donde la “ciudad de compañía” aparece como una modalidad que preludia muchos aspectos de la vida de hoy en las ciudades. En México, más que formarse una aproximación genérica de estos problemas, es posible mencionar tantos estudios como regiones aparecieron involucradas, con casos en Cananea (Sariego, 1988) y Santa Rosalía (Kortheuer, 2001), entre otros. Por esto mismo, en México el precedente de la hacienda, sobre todo en su tránsito a los siglos XIX y XX, permite entender que las líneas de historiografía abrevan de otras tradiciones; y tal vez habría que poner atención en hechos como la idea de “fincas modelo”, o el locuaz término “quinta modelo”, que bien encuentran un ejemplo en el proyecto de prototipo de hacienda por el ingeniero-arquitecto Manuel Torres Torija (1894), a finales del siglo XIX, pero también en las agrupaciones de granjeros conocidas como “haciendas de accionistas” para el noreste mexicano en el mismo periodo (Offutt, 2001, p.69).

Respecto al segundo tema –las superposiciones de técnicas de construcción en el tiempo–, lamentablemente hay pocos datos. El historiador de la arquitectura por lo general intenta balancear ideas con prácticas concretas, y muchas veces se ocupa de las concepciones de la distribución espacial; pero en cuanto a estudios sobre historia de la construcción industrial hay pocos. Destaca, por ejemplo, el trabajo coordinado por Victoria Novelo (1984), que atiende a algunos aspectos de las prácticas constructivas desde la mirada de los obreros, pero también desde la historia económica. Algunas aproximaciones, como la de Guillermo Guajardo (2010), sugieren el interés de profundizar en la planeación de espacios ferroviarios, o bien en la experiencia de los obreros, como sucede en un estudio de Emma Yanes (2000). Lo cierto es que las exploraciones en sitio aportan materia fundamental para entender el uso de materiales y su transformación.

Los siguientes tres casos de estudio, a pesar de tener como trasfondo una historiografía amplia, intentan ubicar los indicios respecto a los proyectos de caseríos, y en general el estatuto de los barrios.

El Mineral La Rosita y el ejido de una villa agrícola

El origen de este Mineral, sobresaliente desde varios puntos de vista, se remonta a la década de 1860, en que se fundó la villa San Juan de Sabinas. El plan de esta villa agrícola, como otros de su tipo durante el siglo XIX, adaptó diversas instrucciones de las leyes indianas al nuevo nacionalismo. De tal forma, se definió el área de caserío con su plaza al centro, solares para edificios públicos, calles de 16 varas de anchura en ángulos rectos y cuadrícula, y el terreno circundante se fraccionó entre los primeros ocupantes. El reglamento de la fundación no mencionó en ningún momento al ejido, es decir, la tierra pública para sostenimiento del Ayuntamiento, probablemente por el carácter fuertemente liberal del plan que confiaba en el ideal del pequeño propietario. El agrimensor responsable fue Gaspar Cadena, también involucrado en otras colonias fronterizas del periodo, quien no contaba con título profesional pero poseía un conocimiento detallado de la manera en que se habían fraccionado las tierras en esas décadas.[1] El recuento podría ir mucho más atrás, pues en el reglamento se indicó que el Ayuntamiento debía establecerse en la casa principal de la hacienda de San Juan de Sabinas, que recién había sido confiscada a la familia Sánchez Navarro. Sobre este gran terreno de la hacienda –de cerca de 50 leguas cuadradas– se avecinaban una serie de fraccionamientos con motivo de la extracción del carbón mineral, de los cuales, el de la villa de San Juan de Sabinas fue el primero (González, 2011, pp.389-390).

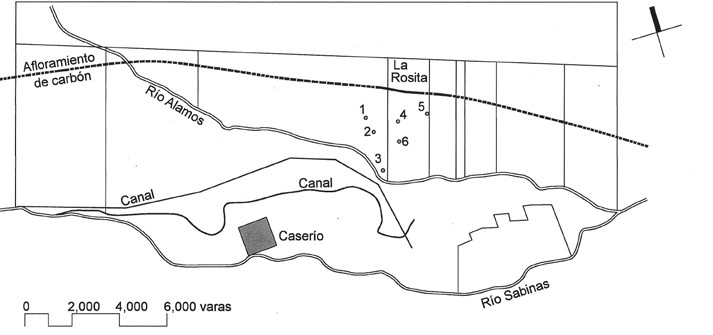

Con anterioridad a la construcción del Mineral, es interesante saber que se organizó una compañía de extracción mineral que operaba conforme a las viejas ordenanzas del periodo borbónico.[2] La compañía se dedicó a formar y a reunir contratos de renta del subsuelo, para extraer carbón, con varios poseedores de las áreas fraccionadas alrededor de la villa. Varios de estos contratos especificaban, como parte de los arreglos, la disposición de cuadros de 500 metros en cuadro y también de un kilómetro en cuadro para establecer las instalaciones y los caseríos que se requirieran.[3] Un documento que permite entender estas operaciones, la construcción del Mineral La Rosita, y discutir su difuso carácter urbano-rural, es el plano de fraccionamiento del ejido que se elaboró con motivo de la organización de explotaciones mineras. El documento indica toda la jurisdicción de la villa de San Juan de Sabinas, y expresa muy bien la relación entre el afloramiento de carbón y las posesiones de los colonos, con indicación de los seis tiros de extracción más importantes hasta el momento (ver fig.1).

Ubicar con precisión al autor del proyecto del Mineral La Rosita es difícil, pero varios datos sueltos permiten entender que con motivo del auge de las operaciones extractivas se dieron cita ingenieros como Manuel Schwartz –titulado en España–, Eduardo Medley Elungo –con un título de perito, debido al Ministerio de Fomento de España–, A. W. Plote –titulado en Alemania–, así como W. C. Chance y Frank E. Smith que más bien eran prácticos.[4] Con motivo de una exploración, el ingeniero Samuel J. Clemens, quien buscaba carbón barato para abastecer locomotoras norteamericanas, en su paso por La Rosita en 1905 dejó una impresión profunda de lo alcanzado. En tono de alabanza, Clemens habló de una verdadera “ciudad modelo”, pero se refería solamente a una pequeña área central, porque el resto consistía en chozas dispersas. Calculó el total de capacidad de alojamiento en 5 mil personas; las obras, pudo documentar Clemens (Our Big Coal Supply, 1906), estuvieron a cargo de Pat Corrigan durante la gerencia de Lucius M. Lamar (ver fig.2). Es probable que hacia 1910 terminara la fase de construcción y expansión del Mineral, pues se elaboró un informe detallado de la salida de varios albañiles belgas, con rumbo a Amberes; sus nombres eran Gosselin Prosper, Scourneaux Joseph, Stielle Jules, Debloos Leon, Heymans Alphonse y Sottiaux Louis.[5]

Los tiros marcados con los números 1, 2, 4 y 6 definieron las primeras áreas de caseríos, los establecimientos más relevantes fueron La Rosita, propiamente dicha, la hacienda La Purísima, la colonia Blas Pérez y la colonia Dávila Ramos, y cada uno debió responder a la configuración de un cuadro de quinientos o mil metros por lado, de acuerdo con los contratos (ver fig.1).[6] Más adelante, hacia 1910, el tiro número 3 daría lugar al Pueblo de Juárez.[7] Como en otras ciudades industriales del norte de México, no es claro el nivel de autarquía de la compañía sobre toda la vida de los lugares. Esto se debe a las referencias que hay sobre la ubicación de un juzgado, al sostenimiento de escuelas públicas, e incluso a la actuación de jueces sobre las disputas en torno al control del comercio y consumo de los trabajadores.[8] Las diversas obras que requirió la compañía fueron negociadas con varios dueños de fracciones del ejido; por ejemplo, la compañía de Antonio Dávila Ramos se encargó de construir la planta de luz eléctrica para abasto de La Rosita, y Rodolfo Reyes se encargó de la recuperación de agua del río Álamos, para abasto de la población, lavado de mineral y abastecimiento de calderas,[9] ya que una parte muy importante del negocio carbonífero era la construcción de hornos de coque, probablemente bajo control absoluto de la compañía.[10]

Es difícil encontrar descripciones de las casas-habitación, pero hacia 1912 se elaboraron un par de contratos en la colonia Dávila Ramos; el lote de base era de 30 por 30 metros y la casa contaba con dos salones y un portal, el cual parece haber sido un prototipo porque se repite en otros casos.[11] Estas y otras casas en todos los barrios o pueblos estuvieron numeradas, y eran arrendadas hasta por el precio de cuatro pesos al mes. También hay noticias de la existencia de boticas, escuelas, cantinas y tiendas de raya, como la que tenían en comisión los señores F. Blanco y Compañía y que hacia 1920 se denominaba “Compañía Comercial Mexicana S.A.”.[12]

El ataque de la mina era supervisado por un contratista, o Minero Mayor, y parece que en La Rosita este tipo de capitán de obra tuvo poca posibilidad de influir en la vida de sus trabajadores. Aunque dicho minero realizaba los arreglos con la compañía,[13] fueron los poseedores, como Blas Pérez y Dávila Ramos, quienes influyeron en el espacio de vida del trabajador.

En la década de 1920, se formó un gran censo que deja una impresión completa del poblado (González 2011, pp.390).[14] El informe arroja un conjunto de catorce pueblos o barrios, en torno al área central de casas, que se ilustra con una fotografía impresa por Adolfo Dollero (1911). Nótese el interesante juicio de un ingeniero que viajó por este sitio durante estos años, en su opinión, la compañía de La Rosita había gastado demasiados recursos en obras solidas de habitaciones y no en las operaciones extractivas propiamente dichas (Sariego 1988, p.64); unos años después, el viejo mineral La Rosita debió desaparecer y en un nuevo lugar se construyó la Nueva Rosita.

El rancho La Pita y la Villa de Colombia

Si bien, en el caso de San Juan de Sabinas es claro que el Mineral cobró relevancia sobre la villa agrícola, en el caso de Colombia ni siquiera logró consolidarse el primer plan de colonos, pues el interés en los mantos de carbón desincentivó la adquisición de lotes, bajo los nuevos términos que impuso una empresa regiomontana. No se establecieron barrios, a la forma de La Rosita o como sucedió en las minas vecinas en Santo Tomás, en Texas, también referida como una “ciudad modelo” (Calderón, 2000). Respecto a esto último, vale la pena aclarar la imagen de ciudades para trabajadores, que venían aderezadas de muchos detalles, como los prototipos de vivienda, los andadores, los jardines, y en general un ambiente que pretendía edificar al nuevo trabajador (Visit to the Coal Mine, 1906; The Rio Bravo Mines, 1899). Se trataba de una forma de la “Company Town”, explicó un historiador del sur de Texas, sugiriendo el mismo modelo en el norte de Coahuila (Calderón, 2000).

Las primeras noticias sobre el sitio se refieren al rancho La Pita, ubicado al frente del Río Bravo (en algún lindero entre Coahuila y Tamaulipas), al menos desde inicios del siglo XIX. Algunos exploradores de la zona, más adelante, se refieren a este y otros lugares como los típicos asentamientos temporales que solamente estaban habitados en tiempos de siembra y cosecha (Díaz & Díaz, 1853-54).[15] En el año de 1892 comienza un complicado proceso de adjudicación de esta franja de tierra al estado de Nuevo León, para que tuviera salida hacia la frontera (Ceballos, 1999; Camacho, 1991). Con tal motivo se planteó la creación de una nueva colonia de agricultores, según la moda del siglo XIX.[16]

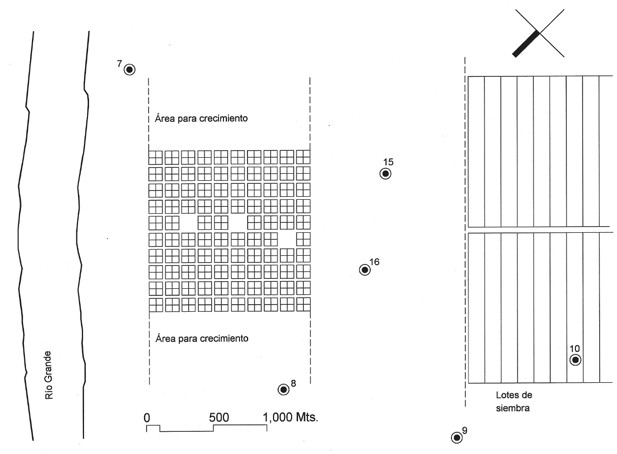

El trazo lo elaboró el ingeniero Francisco J. Beltrán, quien dispuso un área para ciento diez manzanas de 100 por 100 metros cada una, y con calles de por medio de 24 varas de anchura; no se habló de ejido tampoco, pero el terreno hacia el interior se repartiría en un número de granjas en lotes alargados para los primeros pobladores (ver fig.3).[17] Beltrán se dedicó a organizar el desmonte del terreno y a dejar preparadas todas las líneas.[18]

Los primeros años serían esperanzadores, porque mucha gente se apuntaba para poblar y recibir tierras, bajo la condición de habitar aquí y construir su casa durante un lapso de dos años cuando menos. El interés en el valor del mineral en el subsuelo, sin embargo, estaba presente desde 1893, y al mismo tiempo el señor Pedro Rigal organizaba una asociación para fomento de las actividades de la nueva colonia.[19] Se construyeron una iglesia, dos escuelas y una cárcel, y probablemente algunos colonos hicieron sus casas.[20] También el ingeniero Rodolfo R. Ritz se encargaba de la construcción de un cuartel militar no de escasa dimensión, y fuera del alineamiento definido por Beltrán; a este respecto se comentó que era necesario que dicho cuartel “…no produzca deformidad al plano de la población, ya que el primero [el cuartel] está en terreno libre, y la población va avanzando en figuras cuadradas por las manzanas que tiene regularmente trazadas”,[21] esta opinión fue muy común durante el siglo XIX para referirse a una sociedad bien ordenada y con reflejo en un trazo regular.

De igual manera, en el año de 1897 comenzó a restringirse el reparto de lotes urbanos y tierra circundante, partiendo de un dilema sobre alentar a los colonos agrícolas o desarrollar la extracción de carbón.[22] Con tal motivo se elaboraron informes técnicos, como el que se encargó al ingeniero de minas R. N. Boyd en el año 1898. En el expediente, el ingeniero indica que probablemente el manto de carbón en cuestión es parte de los que ya se explotaban en Texas y el río Sabinas, augurando un futuro próspero para cualquier negocio. También explicó que al contrario de Texas, donde a los trabajadores se les retribuía el trabajo en especie, en México se pagaba con moneda; aunque esto no era precisamente cierto.[23] Finalmente, en el año de 1904 la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey hizo una propuesta para adquirir muchos lotes, y beneficiarse del carbón mineral.[24] Un técnico que se volvió popular en esos días fue el ingeniero Astolfo Bartoccini, quien elaboró un interesante informe sobre varios sitios donde se habían construido pequeños pueblos para los mineros (Bartoccini, 1906). Y describió también los tiros para aproximarse a los mantos carboníferos de Colombia (ver fig.3).

Al paso del tiempo fue notorio que la villa de colonos no prosperaba, pero tampoco las explotaciones de carbón consiguieron el establecimiento de algún Mineral, en todo caso lo que queda como evidencia es la confrontación entre dos formas diferentes de aprovechamiento del suelo. Como en otras áreas de minas, con el paso de los años habrá condiciones más favorables para la explotación después de una primera etapa de operaciones.

Caseríos e instalaciones en San Felipe y El Hondo

La historiografía señala estos sitios como iniciadores de la actividad extractiva a una escala más allá de la local o doméstica. El primer “denuncio y confluencia” de compañías ocurrió hacia 1882 y se extendió hasta 1890 con motivo del abasto de ferrocarriles. En las empresas inaugurales estaban personajes como Edward Lee Plumb y Collis Potter Huntington, con relación al Ferrocarril Internacional Mexicano (FIM), y al cual se debe el ramal para explotación en San Felipe y El Hondo. Los informes de carga dejan claro el predominio de carbón y coque, que en 1895 contaba con 225 mil toneladas, y que para 1910 alcanzó el volumen de un millón doscientas mil toneladas (MIRC, 1895; MIRC, 1910). La empresa, entre otros planes, pensó en establecer una fundición de hierro para un taller de ferrocarril en Sabinas, pero esta idea no prosperó.

El suelo en que se abrieron estas primeras minas formaba parte de las haciendas El Álamo y La Soledad. Y aunque los primeros “denuncios” se hicieron conforme a las viejas ordenanzas, pronto se modificaron los ordenamientos a nivel estatal para permitir que el propietario del suelo también tuviera derecho a acceder al mineral de carbón del subsuelo (González, 2011, pp.386-387).[25] El establecimiento de los pueblos mineros en San Felipe y El Hondo tuvo sus peculiaridades con relación a los otros casos, pero también presentan constantes del mismo modelo de Mineral.

En el caso de San Felipe, se tiene noticia de un viejo rancho que poseía Felipe de la Garza, al menos desde 1870, mientras, de modo paralelo se estaba formando la villa agrícola Los Falsos (González, 2011, pp.386-387). Esto provocó que San Felipe apareciera siempre en la esfera de asuntos públicos del estado de Coahuila, defendiendo la ubicación de un juez y escuelas. Un empleado de la compañía minera explicó una vez, que la vigilancia de los trabajadores era más difícil en este lugar porque había “un pueblo”.[26] Sin embargo, la imagen publicada por el ingeniero Bartoccini señala un barrio interesante desde varios puntos de vista (Bartoccini, 1906). Se trata de varias crujías –formadas por las habitaciones de los trabajadores– que confluyen en un centro donde existe un edificio comunitario (probablemente la cocina o comedor), y en un extremo un gran círculo probablemente dispuesto para actividades de recreación (ver fig. 4). Este caserío persistió hasta la década de 1940, en que un informe sanitario dejó constancia de su reutilización por parte de las compañías cooperativas que trabajaban en la zona, donde habitaban hasta 1,500 personas (Ramos, 1941).

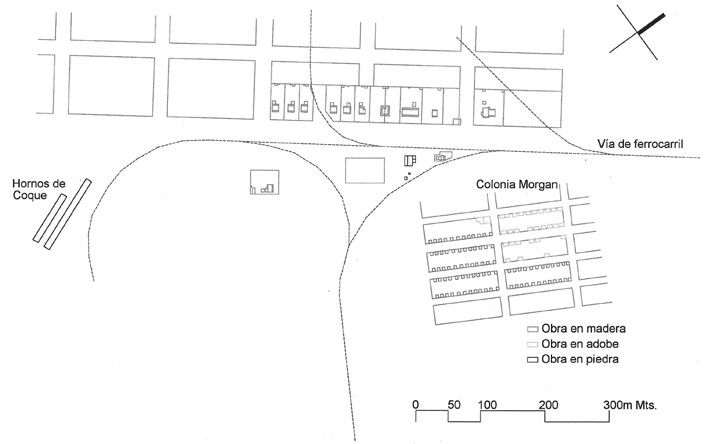

En el caso de El Hondo, el establecimiento de la colonia Morgan –probablemente mandada a construir por el Minero Mayor– se dio en la vecindad del patio de maniobras construido por el FIM. En un plano minucioso que generó la compañía ferrocarrilera pueden verse los detalles del Mineral con relación a la sección de casas de empleados del ferrocarril y hornos de coque. El pequeño pueblo se conformó con 45 casas, de las cuales veintitrés estaban construidas en adobe y veinticuatro eran de madera, también había un edificio más grande que probablemente sirvió de iglesia; pero el total incluido del espacio de empleados ferroviarios era de 362 casas (ver fig. 5). Los informes adicionales sugieren que los trabajadores no siempre se dedicaron a la extracción y producción de coque, sino que alternaban estas actividades con el cultivo y la siembra (Fleury, 1897a; Fleury, 1897b).

En ambos casos, un informe del ingeniero Juan Fleury –comisionado por el Ministerio de Fomento– dejó constancia de lo ventajoso de la colonia Morgan y no se refirió a ninguna peculiaridad en San Felipe. En su inspección encontró que las minas no estaban trabajándose “con arte”, refiriéndose con esto a los riesgos provocados por una excavación desordenada donde se sacrificaban muchos pilares y muros para obtener más carbón (Fleury ,1897a; Fleury, b);[27] este juicio permite recordar algunos lineamientos de las viejas ordenanzas. En estos dos casos solamente la villa Los Falsos persistió, aunque en forma de un ejido de nombre Guadalupe Victoria (González, 2011, p.387).

Los sentidos de la restauración arquitectónica

El campo de estudios interdisciplinarios que hoy recibe el nombre de “patrimonialización” supone una etapa de acuerdos respecto a dos problemas: en primer lugar, el reconocimiento de que la historiografía es una actividad selectiva, que tiende a privilegiar ciertas relaciones causales por encima de otras en la formulación de explicaciones, y por lo tanto, en la construcción de valores; en segundo lugar, la designación del patrimonio procede de una discriminación de elementos, que se elabora por un grupo social y necesariamente destaca la presencia de unos asuntos por encima de otros que son oscurecidos (Dormaels, 2013, pp.107-113).

Si bien, la restauración arquitectónica a menudo se defiende en su objetividad justificando su fuerte dimensión técnica, es necesario reconocer que sus operaciones también se fundan en criterios axiológicos que tienen sentido dentro de discursos historiográficos grandes, como las tradiciones hispanoamericana y angloamericana en la industria. La restauración, por ejemplo ha florecido durante los regímenes nacionalistas del siglo XX. Y aunque una parte de la teoría debe su ascendiente a la trama cultural europea, y sus fronteras, parece que el fundamento de nuestras actuaciones todavía es un punto pendiente de revisión. Allí están los criterios más laxos de los norteamericanos respecto a la autenticidad, o las experiencias de las culturas asiáticas. Tal vez haya que buscar un sentido de la restauración más acorde a las tramas de cada lugar, del borde de un imperio español y católico, o del Oeste norteamericano. Al respecto, si seguimos a Javier Rivera Blanco, quien recuerda el fuerte y radical carácter profiláctico de la restauración, en términos de restablecimiento de lugares antes profanados (Rivera, 2008, p.33), ¿qué significado puede tener la intervención en un paisaje que sobre todo deja la evidencia del alto costo que ha significado alimentar a decenas de ciudades en una etapa de industrialización? (González, 2009, pp.28-29) Es importante recordar que una parte de las reflexiones decimonónicas sobre la restauración plantean posiciones claras respecto al industrialismo.

En el panorama actual, parece necesario volver a algunas certezas que daban las teorías de la restauración, a pesar del nuevo acuerdo que hoy implica el término “patrimonialización”. Los estudios sobre recuperación de paisajes industriales a menudo abusan de múltiples posibilidades para recrear, temáticamente, diversos episodios escogidos de forma muy libre; como ha sugerido Rivera, las operaciones técnicas de intervención a menudo son solamente un pretexto para conseguir el fin deseado y no son el resultado de una investigación histórica y arqueológica rigurosa. Esto vale mucho para el caso español, en donde la recuperación del patrimonio en las últimas décadas se ha vuelto una moda; en palabras de Peter Stott (2013), desde 1972 comenzó a haber más preocupaciones por inventariar y catalogar que por conservar en estricto sentido. Pero, en otra dimensión más especializada, puede mencionarse la perspectiva de técnicos como Clifford Tandy (1975), que ilustra la manera en que un ingeniero de minas se ocupó de la restauración y remediación de suelos –como parte de una idea más completa de explotación–, aunque con pobre perspectiva sobre los problemas de habitación y vida en los barrios de trabajadores. Su aproximación historiográfica, por ejemplo, todavía está atrapada en la idea de una “revolución industrial”.

Pero ¿qué debería mostrar una intervención sobre estos vestigios: la escala monumental, las peculiaridades del trabajo estacional y variable del obrero, las diversas instalaciones que han sido modificadas sin cesar desde su inicio?

En primer lugar, y frente a los puntos ciegos de la historiografía mencionados atrás, el restablecimiento de ideas sobre el ordenamiento territorial implicaría privilegiar los centros de las colonias agrícolas como eje de las interpretaciones, dónde el Mineral solamente es un elemento más que ilustra cómo se ha aprovechado el ejido o la tierra pública. La minería, como en muchos otros escenarios, es una actividad pasajera que disminuye y se incrementa en periodos de tiempo, dependiendo de varios factores como el valor del recurso en el mercado. El peligro de que la vida de una región se vacíe a una sola actividad, sugiere mantener los indicios de otras formas de uso (agricultura y acequias) para hacer posible la reactivación de otros sectores (ver fig.6). Como segunda vía, la recuperación de prácticas técnicas, sobre todo alude al conjunto de saberes locales que van desde la fabricación del tabique de cal-ceniza, hasta las sucesivas formas de reutilización de tablas de madera en casas. Algunos estudios, como el de Zavala (1984), relativo a la ceniza de la combustión, y el de Donald Bryenton y Jerry Rose (1976), más ocupado en los deshechos de la explotación, han explorado este problema (ver fig.7). En tercer lugar, la preservación de testimonios del cambio o la dislocación implica un horizonte más amplio, que no abuse de la imagen pintoresca y espectacular de la ruina industrial: lavaderos, cargaderos (tipples), castilletes, los monumentales hornos de coque y patios, sino su tratamiento como ruina a través de la consolidación (ver fig. 8).

A manera de conclusión

Todo lo anterior obtiene sentido cuando se recuerdan las dos posiciones respecto al carbón mineral en México. La primera, debida a José Antonio Alzate y Ramírez, a finales del siglo XVIII, que sugiere el peligro de permitir la extracción de riquezas del subsuelo –carbón mineral– sobre todo, en aras del enriquecimiento rápido y que obliga a la demás riqueza a subsidiarse. Vale la pena transcribirlo: Es grande la diferencia que se advierte entre poseer territorio, arar, sembrar, cuidar y esperar por muchos años, asegurar o utilizar, que desentrañar a la tierra sus riquezas. Esto se hace de improviso, y el hombre que no sembró ni cuidó en momentos, se hace dueño de la cosecha (Alzate, 1988, p.27).

La segunda, debida a un agrimensor de Sajonia que elaboró el primer registro de yacimientos de carbón en Coahuila –para la familia Sánchez Navarro, antes del fraccionamiento–, sugiere que para procurar un tipo de poblamiento que perdure al futuro, deberían balancearse actividades agrícolas con la minería (Küchler, 1866; González, 2009).

Parece que la tendencia del siglo XX fue olvidar o ignorar tales advertencias, pero ¿no deberíamos los restauradores, a través de nuestras intervenciones, procurar que las siguientes generaciones estén en condición de entender y discutir este mismo mensaje?

Abreviaturas

Archivo Francisco Naranjo (AFN)

Archivo General de la Nación (AGN)

Archivo General del Estado de Coahuila (AGEC)

Archivo General del Estado de Nuevo León (AGENL)

Archivo Histórico del Congreso del Estado de Coahuila (AHCEC)

Archivo Histórico de San Juan de Sabinas (AHSJSB)

Archivo Municipal de Saltillo (AMS)

Centro de Documentación e Investigación Ferroviarios (CEDIF)

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Mexican International Railroad Company (MIRC)

Hemerografía

Eagle Pass Guide

Chihuahua Enterprise

Rio Grande News

Bibliografía

Allen, J. B. (1966). The Company Town in the American West. Oklahoma: University of Oklahoma.

Alzate, J. M. (1988). “Descubrimientos del carbón mineral y petróleo en México: Documento inédito de 1794”, José Sánchez Flores (Ed.). Cuadernos del Quipu, 3.

Bartoccini, A. (1906). Coal and Iron Mines. Monterrey: Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey.

Bernstein, M. D. (1964). The Mexican Mining Industry. New York: State University of New York.

Bryenton, D. L. & J. G. Rose (1976). “Utilization of Coal Refuse as a Concrete Aggregate (Coal-Crete)”. Proceedings of the Fifth Mineral Waste Utilization Symposium. Illinois, April 13-14, 1976, pp.107-113.

Buder, S. (1967). Pullman: An Experiment in Industrial Order and Community Planning. New York: Oxford University Press.

Calderón, R. R. (2000). Mexican Coal Mining Labor in Texas and Coahuila, 1880-1930. College Station: Texas A&M University Press.

Camacho, H. (1991). Fundaciones y asentamientos en Nuevo León. Zuazua: Universidad Autónoma de Nuevo León.

Ceballos, M. (1999). Cuatro estados y una frontera. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.

Cerutti, M. (1992). Burguesía, capitales e industria en el norte de México. México: Alianza.

Comisión Federal de Electricidad (1982). Carbón mineral y electricidad en México. México: Minera Carbonífera Río Escondido.

Comisión Federal de Electricidad (1959). La explotación del carbón en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. México: Comisión Federal de Electricidad.

Contreras, C. (1999). “Movilidad laboral geográfica en un antiguo Enclave minero”. Región y sociedad, vol.XI (18), pp.73-101.

Contreras, C. (2001a). “Geografía del mercado de trabajo en la cuenca carbonífera de Coahuila”. Revista Frontera Norte, núm.13, pp.87-118.

Contreras, C. (2001b). “La explotación del carbón en la cuenca carbonífera de Coahuila (1866-1900). Relaciones, núm.22 (87), pp.177-203.

Contreras, C. (2015). “El paisaje como integrador del patrimonio industrial”. Ladrillos, fierros y memoria, C. Contreras (Coord.). Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, pp.253-275.

Crawford, M. (1995). Building the Workingman’s Paradise. London: Verso.

Díaz, A. & L. Díaz (1853-54). Memoria sobre la topografía del Río Bravo en la parte que comprende de su desembocadura a la villa de Laredo. México: Comisión de Límites.

Dollero, A. (1911). México al día. México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret.

Dormaels, M. (2013). “The Concept behind the Word”. Understanding Heritage, Marie-Theres Albert & Ronald Bernecker & Britta Rudolff (Eds.). Berlin: Walter de Gruyter, pp-107-116.

Fleury, J. (1897a). “Las minas de carbón de San Felipe y El Hondo”. Boletín de Agricultura, Minería e Industrias, vol.VII núm.3, pp.60-71.

Fleury, J. (1897b). “Las minas de carbón de San Felipe y El Hondo”. Boletín de Agricultura, Minería e Industrias, vol.VII núm.6, pp.39-65.

Flores, R. (1995). Historias de Sabinas. Sabinas: Empresas Montemayor.

Folin, M. (1977). La ciudad del capital y otros escritos. México: Gustavo Gili.

Garner, J. S. (Ed.) (1992). The Company Town. New York: Oxford University Press.

González, A. (2009). “El patrimonio industrial de la región carbonífera de Coahuila”. Revista de Administracao Fead-Minas, vol.6 núms.1 y 2, pp.10-32.

González, A. (2011). “Acceso al carbón mineral y proyectos urbanos”. Ciudad y Territorio-Estudios Territoriales, vol.XLIII núm.168, pp.379-392.

Gregotti V. (Ed.) (1997). Rassegna (Company Towns), XIX, núm. 70.

Guajardo, G. (2010). Trabajo y tecnología en los ferrocarriles de México. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Harris, A. L. (1908). A Thesis on the Development of the Las Esperanzas Coal Basin, for degree of E. M. Austin: University of Texas.

Kortheuer, D. (2001). Santa Rosalía and Compagnie du Boléo (PhD Dissertation). Irvine: University of California.

Küchler, J. (1866). Valles de Sabinas y Salinas. México: Imprenta Imperial.

Maya y Zorrilla, V. (1907). “Opinión sobre las cuestiones relativas al petróleo y carbón de piedra”. Boletín de la Secretaría de Fomento vol.VI (9), pp.819-828.

Mexican International Railroad Company (1895). Annual Report. New York: John C. Rankin Co. Printers.

Mexican International Railroad Company (1910). Annual Report. New York: C. G. Burgoyne.

Novelo V. (Coord.) (1984). Arqueología de la industria en México. México: Museo Nacional de Culturas Populares.

Offutt, L. (2001). Saltillo, 1770-1810. Tucson: University of Arizona Press.

Our Big Coal Supply (23, June, 1906). Chihuahua Enterprise, Vol. XI, No. 47.

Ramos, R. (1940). Informe general sobre exploración sanitaria del Mineral de San Felipe (Tesis de licenciatura de Médico Cirujano). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Reps, J. W. (1965). The Making of Urban America. Princeton: Princeton University.

Rivera, J. (2008). De varia restauratione. Madrid: Abada Editores.

Robeck, R. C. & R. Pesquera & S. Ulloa (1958). Geología y depósitos de carbón de la región de Sabinas. México: United States Geological Survey.

Roberts, D. F. (1974). Mining and modernization: The Mexican border states during the Porfiriato, 1876-1911, (PhD Dissertation). Pittsburgh: University of Pittsburgh.

Romero, J. M. (2001). La minería en el noroeste de México. México: Plaza y Valdés.

Ruiz, J. C. (2013). “Confines y vecindades de la cristiandad hispánica en México”. Las vecindades de las Monarquías Ibéricas, J. J. Ruiz (Coord.). México: Fondo de Cultura Económica, pp.235-290.

Sariego, J. L. (1988a). Enclaves y Minerales en el norte de México. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Sariego, J. L. & L. Reygadas & M. Ángel Gómez & J. Farrera (1988 b). El Estado y la minería mexicana. México: Fondo de Cultura Económica.

Spann, E. (1992). Hopedale: From Commune to Company Town. Columbus: Ohio State University Press.

Stott, P. (2013). “The World Heritage Convention and the National Park Service, 1993-2009”. The George Wright Forum, Vol.30 No.1, pp.18-44.

Tandy, C. (1975). Landscape of Industry. New York: John Wiley & Sons.

The Rio Bravo Mines (25, November, 1899). Eagle Pass Guide, Vol. 12, No. 19.

Torres, M. (1894). “La teoría científica del arte y proyecto de hacienda agrícola modelo”. Memorias de la Sociedad Científica “Antonio Alzate”, tomo VIII, núm.5, pp.37-38.

Verdugo, A. (1907). “Opinión sobre las cuestiones relativas al petróleo y carbón de piedra”. Boletín de la Secretaría de Fomento vol.VI (10), pp.886-908.

Visit to the Coal Mine (14, September, 1906). Rio Grande News, Vol. 1, No. 11.

Yanes, E. (2000). Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Zavala, R. (1984). “Posibles usos de la ceniza del carbón térmico en México”. Symposium Latinoamericano del Carbón. Piedras Negras, Septiembre 2-7, 1984, pp.201-205.

NOTAS

[1] Reglamento para el establecimiento de la nueva villa de San Juan de Sabinas, Saltillo, 1869, Archivo General del Estado de Coahuila (AGEC), Fondo Siglo XIX, Colección de Decretos y Circulares.

[2] Poder que otorgan los socios de la Compañía Carbonífera de Sabinas a Francisco Sada, Saltillo, 1885, Archivo Municipal de Saltillo, (AMS), Protocolos, Caja 29, Legajo 27, Expediente 26.

[3] Escritura de contrato para explotación de carbón, San Juan de Sabinas, 1903, Archivo Histórico de San Juan de Sabinas (AHSJSB), Caja 232 Juicio Penal, Folder Agosto 1903; Contrato de explotación de carbón, Sabinas, 1904, AHSJSB, Caja 93 Correspondencia, Folder Febrero 1904; Contrato de compra-venta de carbón, San Juan de Sabinas, 1904, AHSJSB, Caja 232, Juicio Penal, Folder Noviembre 1905; y Contrato de compra-venta de carbón, San Juan de Sabinas, 1906, AHSJSC, Caja 232 Juicio Penal, Folder Diciembre 1906.

[4] Informe de ingenieros activos en Sabinas, San Juan de Sabinas, 1905, AHSJSB, Caja 191 Gobierno, Folder Diciembre 1905.

[5] Correspondencia diversa, La Rosita, 1910, AHSJSB, Caja 94 Correspondencia, Folder Junio 1910 y Folder Septiembre 1910.

[6] Solicitud de Fidencio Aguirre y Francisco de Luna al gobierno de Coahuila, La Rosita, 1910, AHSJSB, Caja 94 Correspondencia, Folder Marzo 1910; y El Secretario de Gobierno al presidente municipal de San Juan de Sabinas, Saltillo, 1911, AHSJSB, Caja 193 Gobierno, Folder Marzo 1911.

[7] Trámites sobre cuarentenas, La Rosita, 1909, AHSJSB, Caja 94 Correspondencia, Folder Enero 1909.

[8] La Jefatura Política de Monclova solicita la creación de ju juzgado civil en La Rosita, Melchor Múzquiz, 1906, AGEC, FSXX, Caja 11, Folio 8, Expediente 9; Schwartz al presidente municipal de San Juan de Sabinas, San Juan de Sabinas, 1907, AHSJSB, Caja 94 Correspondencia, Folder Octubre 1907; El presidente municipal de San Juan de Sabinas informa al Secretario de Gobierno que la compañía minera La Rosita cedió una casa para escuela oficial, San Juan de Sabinas, 1907, AGEC, FSXX, Caja 31, Folio 13, Expediente 2; y El presidente municipal informa a la donación de dos edificios para escuelas, San Juan de Sabinas, 1907, AGEC, FSXX, Caja 2, Folio 3, Expediente 5.

[9] Acuerdo para exención de impuestos para establecimiento de planta de luz eléctrica en La Rosita, Saltillo, 1907, Archivo Histórico del Congreso del Estado de Coahuila (AHCEC), XIX Legislatura, 4º Periodo Comisión Permanente, Legajo único – Hacienda, Expediente 49.

[10] Contrato para aprovechamiento de aguas, Saltillo, 1907, AGEC, FSXX, Caja 12, Folio 1, Expediente 1.

[11] Contratos de renta de casas, La Rosita, 1912, AHSJSB, Caja 234 Juicio Penal, Folio Diciembre 1912.

[12] El gerente general informa de la nueva tienda de expendio de mercancías, La Rosita, 1921, AHSJSB, Caja 197 Gobierno, Folder Marzo 1921.

[13] La compañía minera La Rosita, explotadora de carbón, se queja de que los operarios se han declarado en huelga, La Rosita, 1919, AGEC, FSXX, Caja 42, Folio 5, Expediente 4.

[14] Censo general del Mineral La Rosita, San Juan de Sabinas, 1920, AHSJSB, Caja 196 Gobierno, Folder Enero 1920.

[15] Padrón general de habitantes, Guerrero, 1875, AGEC; FSXIX, Caja 4, Folio 6, Expediente 9.

[16] L. Lameda Díaz al gobernador de Nuevo León, Laredo, 1892, Archivo General del Estado de Nuevo León (AGENL), Colombia-Correspondencia de Alcaldes, Caja 1.

[17] Expediente relativo al contrato de compra-venta de 210 manzanas de la congregación de Colombia, Colombia, 1904, AGENL, Colombia-Correspondencia de Alcaldes, Caja 7.

[18] Informe de trabajos de fundación de la villa de Colombia, Colombia, 1892, AGENL, Colombia-Correspondencia de Alcaldes, Caja 1; Informe de trabajos de fundación de la villa de Colombia, Colombia, 1893, AGENL, Colombia-Correspondencia de Alcaldes, Caja 2.

[19] José María Herrera al gobernador de Nuevo León, Colombia, 1893, AGENL, Colombia-Correspondencia de Alcaldes, Caja 3, Informe, Colombia, 1896, AGENL, Colombia-Correspondencia de Alcaldes, Caja 5.

[20] Informe de José María Herrera al gobierno, Colombia, 1903, AGENL, Colombia-Correspondencia de Alcaldes, Caja 3; Informe de José María Herrera al gobierno, Colombia, 1894, AGENL, Colombia-Correspondencia de Alcaldes, Caja 4; e Informe de José María Herrera al gobierno, Colombia, 1895, AGENL, Colombia-Correspondencia de Alcaldes, Caja 5.

[21] Informe de José María Herrera, Colombia, 1896, AGENL, Colombia-Correspondencia de Alcaldes, Caja 6.

[22] Circular número 68 del gobierno de Nuevo León, Monterrey, 1897, AGENL, Colombia-Correspondencia de Alcaldes, Caja 6.

[23] Informe de las minas o criaderos carboníferos de Colombia y San Enrique, por R. N. Boyd, San Luis Potosí, 1898, AGENL, Colombia-Correspondencia de Alcaldes, Caja 8, Expediente 2.

[24] Expediente relativo al contrato de compra-venta de 210 manzanas, Colombia, 1904, AGENL, Colombia-Correspondencia de Alcaldes, Caja 7.

[25] Decreto sobre vetas de carbón subterráneas, Saltillo, 1882, Archivo General de la Nación (AGN), Administración Pública Federal, Ferrocarriles Nacionales de México, Caja 60, Expediente 11; y Memory relating the denouncement of San Felipe Coal Mine, México, 1882, AGN, Administración Pública Federal, Ferrocarriles Nacionales de México, Caja 60, Expediente 12.

[26] El gerente general de la Compañía de Carbón de Coahuila se dirige al secretario de gobierno de Coahuila, Ciudad Porfirio Díaz, 1895, AGEC, FSXIX, Caja 3, Folio 7, Expediente 5.

[27] Sobre el nombramiento de un ingeniero de la Secretaría de Fomento para reconocimiento de las minas de San Felipe y El Hondo, Saltillo, 1897, AGEC, FSXIX, Caja 9, Folio 10, Expediente 1.