Fecha de recibido: 01 de marzo de 2019

Fecha de aceptación: 12 de julio de 2019

Fecha de publicación: 01 de agosto de 2019

CC BY-NC-ND

Dr. Martín Manuel Checa Artasu

Doctor en Geografía humana, profesor titular en el Dep. Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Miembro del núcleo básico del Posgrado en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines en Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Miembro del S.N.I. nivel 2, ICOMOS México y de la Academia Mexicana de Ciencias. Email: martinchecaartasu@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6372-2938

Dr. Pere Sunyer Martín

Doctor en Geografía, profesor titular en el Dep. Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Miembro del núcleo básico del Posgrado en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines en Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Miembro del S.N.I. nivel 1. Email: peresunyer@live.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7383-2399

Resumen

El sistema hidroeléctrico Necaxa es uno de los complejos industriales más importantes de México. En este trabajo, analizamos sus valores y las principales características patrimoniales que se integran en un territorio, y que conforman un paisaje industrial que debe ser comunicado y revalorizado. Palabras clave: Sistema hidroeléctrico, Necaxa, paisaje, patrimonio industrial.

The values of an emblematic industrial landscape of Mexico, the hydroelectric system of Necaxa, Puebla

Abstract

The hydroelectric system of Necaxa is one of the most important industrial complexes in Mexico. In this work, we analyze its values and the main patrimonial characteristics that integrated into a territory, making up an industrial landscape that it must be communicated and revalued. Keywords: Hydroelectric system, Necaxa, landscape, industrial heritage.

Sobre el patrimonio industrial y los paisajes industriales en México

Hablar de paisajes industriales en México, como profesores universitarios, conlleva una doble tesitura que conviene señalar. Por un lado, la relacionada con la presencia de un elemento o conjunto de elementos de valor patrimonial sobre un territorio determinado, cuya integración en él da lugar a lo que genéricamente puede ser denominado “paisaje industrial”. Y por otro, tenemos la vinculada con la valoración social de tales elementos patrimoniales y del conjunto formado—el paisaje consecuente—y su necesaria protección legal, ya sea como patrimonio ya sea como paisaje.

Si nos atenemos a la primera consideración, hay que decir que no siempre patrimonio industrial y paisaje van de la mano. Una revisión bibliográfica nos ayudará a aclarar esta afirmación:

Hemos localizado varios estudios realizados en México en los últimos veinte años, donde tanto en el título como en los contenidos se ponen en contacto uno o varios elementos del patrimonio industrial con el paisaje (Niccolai, 2005; Gómez Arriola, 2009; Martell; Ceja, 2012; Cabrales, 2012; Hernández López, 2013; Checa, 2014; Checa; Soto, 2015, Contreras, 2015; Pacheco, 2015; Sauer, 2015, Del Río, 2018). Son trabajos surgidos en las últimas dos décadas al amparo de congresos, jornadas, encuentros, y también artículos y capítulos de libro; ejercicios, en suma, que nacen desde la investigación universitaria en forma de proyectos de análisis, de tesis y tesinas de estudiantes. Se tratan, todos ellos, de textos anclados a nobles ideales que buscan difundir, y preservar, elementos industriales que se piensa deberían tener valor para el conjunto de la sociedad en un lugar o alguna región específica del país. Sin embargo, a pesar de su número y de que muchos de ellos tienen en cuenta el binomio patrimonio-paisaje, este último no es tenido verdaderamente en cuenta.

La mayoría de estos trabajos son análisis de objetos y de edificios que han tenido o tienen una función industrial, vinculados a algún sector económico concreto en los que el término paisaje es usado como mero edulcorante intelectual sin saber qué es, tanto en su conceptualización como en su dimensión analítica. Por poner un ejemplo, cuando en este tipo de trabajos se habla de paisaje, pocas veces se analiza como el constructo cultural y social, espejo de un territorio, que integra esos objetos con los hombres que los han creado, trabajado e integrado en su forma de vida, de manera que todo ello dé lugar a una cultura en que se vinculan íntimamente el hombre, el objeto industrial y el espacio que lo ampara. Ciertamente, todavía faltan en México estudios contundentes que aproximen paisaje y patrimonio industrial entre sí, en el sentido mencionado, y apenas hay trabajos que den consejos metodológicos (Castellanos, 2015) sobre ello. Quizás los dos más relevantes en esa conexión entre el objeto industrial y el paisaje sean el de Castellanos (2014), centrado en el desarrollo industrial del valle de Metepec, en Puebla, y el de Hernández López (2015), sobre la construcción del paisaje del Tequila, en Jalisco.

En cuanto a la segunda aseveración, la de la valoración social (así como los considerandos legales con respecto al patrimonio industrial), ésta obliga a ser cautos al hablar de paisajes industriales. Los hay, pero no hay posibilidad de protegerlos e incluso, valorarlos. Esto es debido a que en México no existe ninguna posibilidad de protección legal del patrimonio industrial y, por ende, de los paisajes industriales (Novelo, 2005). La causa se halla en la falta de adaptación de la normativa patrimonial existente que implica que el patrimonio industrial es un elemento de difícil protección[1], cuya defensa está sujeta a la decisión de instituciones que, en muchos casos, han mostrado plena incapacidad en lo relativo a la gestión y conservación del patrimonio industrial (Engelking, 2018). A ello, se debe sumar la maraña de intereses que se han tejido en torno al uso y abuso del patrimonio cultural, incluido el industrial, ligada a beneficios económicos concretos. Asimismo, en el caso particular del patrimonio industrial, se debe apuntar el elevado desconocimiento del valor que tiene la gran ignorancia respecto al mismo. Todo esto explica la notoria destrucción de éste dadas las altas plusvalías que tiene el suelo desindustrializado en muchas ciudades del país y los escasos ejemplos y las dificultades para la reutilización activa del patrimonio industrial, a pesar de la extensión del país (Terán, 2002).

El paisaje industrial en la gestión del patrimonio industrial

El paisaje, tanto como concepto o como elemento de gestión, no tiene ninguna representatividad en las leyes nacionales, en ningún orden de gobierno (Checa, 2018). Tampoco es reconocido como un valor que dé mayor entidad a los elementos patrimoniales a proteger como si el patrimonio industrial fuera a-territorial. Es más, el paisaje, en la mayoría de las ocasiones, es un concepto del cual se abusa, aduciendo para el mismo una suerte de valor comodín o sinónimo con respecto al territorio, al espacio geográfico, a la degradación del entorno, a la publicidad escénica o las áreas verdes, etc. En México, sigue prevaleciendo un concepto del paisaje decimonónico, de carácter romántico, centrado en lo bello, desapegado de la teoría contemporánea sobre el paisaje, misma que apenas ha llegado a algunos espacios académicos. Además, se desconoce lo que al respecto se ha hecho, o se está discutiendo, en materia legal ya en otros países, incluso latinoamericanos; lo mismo que los acuerdos y cartas internacionales surgidas desde organizaciones globales de la sociedad civil, a pesar de que algunas han sido gestadas en suelo mexicano, como la reciente Carta del paisaje de las Américas, pergeñada en septiembre de 2018 en Ciudad de México.

Las causas del profundo desentendimiento legal y desapego cultural y social para con el paisaje son complejas y requerirían de un profundo análisis que no corresponde a este trabajo y sólo se ha realizado en parte (Checa, 2014). A pesar de este panorama, en la última década ha habido una denodada, estimulante y activa dedicación al estudio y reflexión sobre el paisaje desde la sociedad civil y, sobre todo, desde algunas universidades (Checa, 2018).

En un intento de cerrar el círculo a los dos considerandos expuestos al principio, como se ve, es desde las universidades donde han surgido las teorizaciones sobre el paisaje como concepto y los estudios sobre distintos tipos de paisaje con enfoques provenientes de la antropología, la geografía, la ecología y la arquitectura, entre otros. También, desde esa instancia se han elaborado numerosos trabajos sobre elementos de patrimonio industrial, sobre paisajes industriales e incluso sobre otras fórmulas híbridas como los patrimonios mixtos (Lozada, 2016). Es innegable que ha existido y existe una preocupación por parte de varios colectivos que aglutinan a expertos y estudiosos del patrimonio industrial (el capítulo de México del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH); el Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial, AC; el Comité para la defensa del patrimonio cultural, tecnológico e industrial del sector eléctrico, A.C.), pero la falta de asideros legales, la desafección de las instituciones y, desde un punto de vista más intelectual, la escasa voluntad de integrar conceptos que ya no son tan novedosos, como patrimonio industrial y paisaje, dejan a la mayoría de los estudios y análisis anclados en unos paradigmas conceptuales centrados aún en el objeto, en el edificio, con pocos resquicios a visiones más dinámicas e integradoras.

Un ejemplo de la necesidad de conjugar la protección del patrimonio industrial con el paisaje resultante y de las contradicciones incluso legales entre uno y otro, es el caso de las instalaciones dedicadas a la producción hidroeléctrica.

La importancia del patrimonio cultural del sector eléctrico en México

No es una banalidad dedicar nuestra atención hacia el patrimonio cultural industrial vinculado al sector eléctrico. Todo lo contrario. Es un ejercicio de reivindicación. Tiempo, forma, contenido y máquina se presentan cuando hablamos de lo eléctrico. Algo común en las sociedades urbanas actuales es la ignorancia –por propia desidia o abonada por otras instituciones— del factor geográfico que hace posible disfrutar de los servicios y comodidades de que disponemos. En relación a la electricidad, parece haber un ocultamiento del cómo, cuándo y porqué se produce, almacena y distribuye la energía eléctrica. Sólo nos acordamos de ella cuando falta o cuando la tenemos que pagar. Incluso, hay quienes creen que el proceso es gratuito, simple, sin dificultades y por ello defraudan continuadamente a las empresas que proporcionan este fluido, conectándose ilegalmente a la red que éstas han creado.

El ocultamiento de todos y cada uno de los procesos vinculados a la energía eléctrica, esconde algo más. Encubre el tiempo en el que se han venido dando esos mismos procesos, y las máquinas, edificios, documentos, archivos y objetos vinculados a su generación, almacenamiento y distribución, y disimula el trabajo de años, de décadas, de cientos o de miles de trabajadores de un sector, que en México y otros países del mundo, ha sido primordial en muchos aspectos, sobre todo en su proceso de modernización.

La reflexión sobre el cómo, el dónde, el porqué, o el cuándo relativos a la producción, almacenamiento y distribución de la electricidad, aboca a los objetos (presas, canales, torres y cableado, subestaciones, transformadores), a la tecnología hidráulica y eléctrica que la hace posible (técnicas de represamiento, turbinas y generadores, tuberías y túneles, sifones), a los lugares (valles inundados, pueblos desaparecidos, tierras de cultivo perdidas), a las vías de comunicación generadas (caminos, carreteras, vías de ferrocarril, túneles, puentes) y, sobre todo, a las personas que han intervenido para que eso sea posible, muchas de las cuales encontraron su final en la materialización de todas estas obras.

Paralelamente, su presencia en el territorio nos evoca la historia del proceso de electrificación, un proceso que ha tenido, como podrá entenderse, costes humanos, ambientales, sociales, culturales. Todos estos elementos integran un todo que debe ser considerado como patrimonio material que debe mostrarse en la debida forma, pues interpela a otro patrimonio, el inmaterial, el intangible.

Intentos de valorización del patrimonio industrial eléctrico en México

Lamentablemente, en México el ejercicio de valorizar el sector eléctrico y su patrimonio ha sido reciente y de escaso eco. Apenas se ha empezado a tratar de valorar los restos, ya inútiles algunos, otros no, de unas poquísimas centrales eléctricas. Ahí están los intentos por hacer un museo de sitio en la Central de Ixtapantongo (Ramírez, 2015), instigado por un grupo de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, o los intentos reivindicativos en torno al valor de la Central de Necaxa, encabezados por el Ayuntamiento de Juan Galindo, en Puebla, y por entidades como el Comité para la Defensa del Patrimonio Cultural, Tecnológico e Industrial del sector eléctrico, A.C. (CODEPACUTI. S.E., A.C.) y la Fundación Necaxa “Cuna de la Industria Eléctrica” A.C. Apenas hay museos o centros de divulgación de la electricidad, su generación y sus funciones en México y, desde luego, no está prevista la museificación de ninguna de las centrales mencionadas.

Desde 1970, existe el Museo Tecnológico Comisión Federal de Electricidad (MUTEC), en su día considerado como el primer Museo de Ciencias Interactivo en Latinoamérica, que parece ser el único recinto donde lo vinculado a lo eléctrico tiene voluntad de mostrarse, entremezclando la técnica y la ciencia. Coincide esa escasez con lo ya citado: la invisibilidad, la ignorancia y, nos atreveríamos a decir, el desprecio con el que se ha tratado al patrimonio industrial mexicano.

Tres motivos principales pueden ayudarnos a explicar esta situación. El primero de ellos, tiene que ver con la incapacidad de apreciar el patrimonio industrial como parte de la cultura nacional, lo cual va ligado al poco papel que se le ha dado a la cultura como dinamizadora e integradora de lo social.

El segundo motivo es la incapacidad de los gobiernos locales, estatales y el federal, de incluir dentro de sus parámetros el patrimonio cultural industrial en sus políticas de desarrollo. En esta tesitura, no están contempladas la rehabilitación, la reutilización y la dimanización de los espacios que conservan la memoria de una parte tan importante en el proceso de modernización como son los vinculados al sector eléctrico.

Un tercer motivo, es la nula asociación de este tipo de elementos de honda presencia territorial como paisaje cultural, en este caso, industrial. Ya no se trata únicamente de objetos situados en el aire, sino de objetos de indudable presencia física territorial que han modelado y dan vida a un amplio territorio. Indudablemente, hay aquí otro problema que, como ya hemos mencionado, está unido a la escasa relevancia del paisaje dentro de las políticas gubernamentales de diferentes instancias.

Sea como fuere, las instituciones públicas mexicanas encargadas de la protección del patrimonio consideran colateral y secundario a este tipo de patrimonio y, por ende, al eléctrico; como consecuencia, hay poco patrimonio cultural industrial eléctrico que se muestre al público como receptáculo de experiencias y armario para la memoria, que ha de ser compartida, pues forma parte de la construcción de México.

Toda esta serie de circunstancias comentadas en los apartados precedentes, creemos deben ser consideradas en cualquier intento que se plantee para la recuperación y revitalización de un complejo hidroeléctrico: inventariar y entender el conjunto de los elementos que desde la perspectiva del patrimonio industrial deben contemplarse, y valorar estos elementos en su conjunto, dentro de un territorio particular y en algunas condiciones históricas particulares que lo hicieron posible. Esto es, el paisaje industrial. Veamos cómo aplica al caso del complejo hidroelectrico de Necaxa.

La entelequia de revalorizar como paisaje industrial el Sistema hidroeléctrico de Necaxa.

El Sistema hidroeléctrico de Necaxa, situado en los límites del estado de Puebla con el de Hidalgo, a la entrada de la Huasteca, ha sido objeto de atención de numerosos investigadores desde hace bastantes años (García Espinosa, 2012, 2017; Guadarrama; Páez, 2015;Martínez Miranda; Ramos, 2015a, b; Montiel, 2008; Ortega, 2000; Peña, 2011, 2012; Romero, 2010, 2012). Todo el conjunto, construido mayoritaramente entre 1905 y 1954, constituye hoy sin lugar a dudas, un patrimonio industrial de un extraordinario valor, referente de valores tangibles e intangibles que se vinculan con los orígenes y desarrollo de la electrificación de México y a una cultura del trabajo asociado a la generación eléctrica. Aunque ha sido ampliamente estudiado, aún no ha sido reconocido por las instancias oficiales, llámese Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), ni por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Necaxa atesora también otros valores, por ejemplo, ambientales (Barrios, 2002; Cerón-Carpio et al., 2012), culturales o bioculturales propio de la cultura nahua (Chamoux, 1987; Peña Téllez, 2014), de larga tradición que demanda ser recuperada y difundida, desde una perspectiva de equidad, y justicia social y resulta ser la de mayor valoración por parte de los habitantes de la zona (Ricárdez, 2018).

Por todos estos motivos, Necaxa, tanto por su proceso de conformación, como por los elementos patrimoniales específicos que lo constituyen, y el espacio natural y cultural en donde se erigieron, se puede calificar todo él de paisaje industrial o, si se prefiere, paisaje cultural de alto valor y significancia, concepto que ya hemos analizado en distintos trabajos (Checa, Sunyer, 2019; Checa et al., 2017). Un paisaje cultural que combina la presencia del agua asociada a un sistema de generación de energía eléctrica, único en México, construido a lo largo de más de un siglo y con un enorme valor ambiental, cultural, paisajístico y patrimonial.

Actualmente, el ámbito donde se ubica el sistema hidroeléctrico como el del área natural protegida, presenta una notable complejidad en términos de su gobernanza territorial. Se trata de un lugar con numerosas comunidades con elevados índices de marginación, donde se constatan altos niveles de violencia, de presencia de la delincuencia dedicada a la extracción de huachicol e, incluso, toda una serie de problemas laborales derivados de la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, que dejó en el desempleo a parte de la población de la zona (Belmont, 2013; Victoria, 2012; Peña, Santander, 2017). Algunos trabajos ya realizados apuntan a que las prioridades de la población del área pasan por fortalecer el dominio fáctico de su espacio de vida frente a la serie de procesos de expolio ya en marcha y de valorización de otros patrimonios por encima del industrial (Ricárdez, 2018).

En este contexto rico en contenidos, pero complejo en problemas, es lícito pensar en reivindicar y difundir Necaxa como paisaje industrial como el de este sistema hidroeléctrico; o bien, puede resultar una entelequia y probablemente un deseo surgido desde la reflexión intelectual derivada del estudio del área y del análisis comparativo de otras experiencias internacionales similares pero inviable dadas las propias circunstancias político-sociales de la zona.

Llegados a este punto ¿qué valores nos pueden ayudar a apreciar el conjunto del sistema hidroeléctrico en tanto patrimonio industrial y en tanto paisaje cultural?

¿Qué valores tiene el Sistema hidroeléctrico de Necaxa entendido como paisaje cultural industrial?

Antes de apuntar esos valores, cabe destacar que el señalamiento de éstos es un preámbulo necesario para poder efectuar un análisis más detallado de los elementos y de su integración en el territorio, mostrada a través de un paisaje, así como de las propias características del territorio desde un punto de vista evolutivo. Sin referenciar los valores estimados a priori, no puede iniciarse un proceso de valorización que amerite un análisis que busque reivindicar un territorio y su paisaje desde una perspectiva de protección o gestión. En este trabajo, por razones de extensión, sólo señalaremos los valores que creemos concita el Sistema hidroeléctrico de Necaxa.

Valores ecológicos y ambientales

Cuando en 1938 se decretó a una parte de la cuenca hidrográfica del río Necaxa, y los terrenos adyacentes que artificialmente drenaban hacia ella, “Zona protectora forestal vedada” (D.O.F. 20 de octubre de 1938), no se estaba tanto defendiendo los distintos ecosistemas forestales que se hallaban en la cuenca, como previniendo la posible erosión de esas tierras y el probable azolvamiento de los cuerpos de agua creados para la producción hidroeléctrica. Ese decreto, que tenía la finalidad geoestratégica y geopolítica de asegurar, en aquellos años, el fluido eléctrico y la actividad económica en el centro neurálgico de México, sirvió posteriormente para otro objetivo, el de proteger los recursos naturales y el ecosistema lacustre creado[2].

Hoy se sospecha que una parte de la riqueza y biodiversidad que pervive en esta zona, es porque fungió como refugio pleistocénico de flora y fauna en la época de la última glaciación que dio lugar a numerosos endemismos que han llegado a nuestros días (C.P. Ojeda, 2017). Paralelamente, el fuerte gradiente vertical de más de 1,700 metros que se observa desde Patla (485 m.s.n.m.) hasta la presa de la Laguna (2,186 m.s.n.m.) en tan breve distancia, junto a los diversos substratos geológicos existentes, y su posición en relación con la humedad del Golfo y los distintos pisos y zonas climáticas que se generan, hacen de esta zona un espacio privilegiado para acoger la gran riqueza biológica, ecosistémica y paisajística que contiene.

Diferentes distinciones y declaraciones siguen reconociendo los valores naturales del conjunto. Así, la Comisión Nacional para el uso y difusión de la Biodiversidad (CONABIO) estableció en 1998 la zona de Necaxa como Región prioritaria terrestre núm. 102 “Bosques mesófilos de montaña de la Sierra Madre Oriental” (hoy Sitio prioritario terrestre), y una Región prioritaria hidrológica núm. 76 “Río Tecolutla”, hoy “Sitio prioritario acuático epicontinental para la conservación de la biodiversidad” con categoría de “extremo” para las lagunas de Necaxa, Tenango y Nexapa, y categoría “media” para el embalse de Los Reyes. Pocos años más tarde, en 2002, se revalidó el Decreto de 1938, actualizándolo a las categorías existentes hoy en día de áreas naturales protegidas con el nombre de Área de protección de recursos naturales Zona protectora forestal vedada “Cuenca hidrográfica del río Necaxa”[3].

Valor geográfico y estratégico

Esta riqueza en biodiversidad que hoy se protege en el papel, había sido ya reconocida por los primeros visitantes y expediciones que llegaron aquí en el tercer cuarto del siglo XIX, que ensalzaban la variedad, la riqueza y el colorido de su fauna y flora (Almaraz, 1866; García Cubas, 1904; Velasco, 1865 apud Gudiño, 2015); riqueza que estaba asociada directamente con el factor precipitación y las moderadas temperaturas que se tienen.

Estas características también fueron apreciadas por los inversionistas que llegaron en los primeros años del siglo XX, que rápidamente se hicieron una composición del lugar e intuyeron el potencial que todo él tenía para diseñar un proyecto hidroeléctrico a gran escala que tuviera como centro el río Necaxa, y aprovechara las corrientes próximas para almacenar el agua necesaria y generar corriente eléctrica de forma constante para el mercado potencial de la capital (transporte urbano e iluminación). Las diversas imágenes dibujadas que esquematizan el conjunto de la hidroeléctrica, dan una idea aproximada de sus dimensiones y de las características orográficas del lugar.

Finalmente, quedaron establecidas cinco lagunas en la parte central del sistema Necaxa, algunas de ellas con un desnivel mínimo entre sí (Nexapa, Tenango y Necaxa), otras situadas a mayor distancia y desnivel (La Laguna y Los Reyes) y numerosas corrientes afectadas por obras de represamiento, desvíos, túneles y canales para conducir, finalmente, el agua hacia el río Necaxa y la casa de fuerza principal, situada al pie del elogiado Salto. Cinco corrientes principales fueron afectadas: el río Necaxa con sus diferentes nombres (Totolapan, Tezcapa, Necaxa, Tepexic), y los ríos Coacuila, Acatlán y Tenango, Nexapa, Xaltepuxtla y Laxaxalpan, todos ellos afluentes del río Tecolutla; y los ríos Los Reyes y San Marcos, del río Cazones, de tal manera que hacia el vaso de Necaxa se avena una superficie de captación aproximada de 2,000 Km 2. Con la hidroeléctrica de Necaxa se abastecía tanto a la actividad minera de los estados de México e Hidalgo, como a la industrial en ciernes que se empezaba a desarrollar en la cuenca de México y en Puebla.

Valor tecnológico eléctrico

La tecnología iba a ser crucial para dar sentido a lo que se estaba realizando en Necaxa: el debate entre la Westinghouse y la General Electric, entre corriente alterna y corriente continua, se decantó hacia la primera, con lo que se hacía efectiva la transmisión a largas distancias de la electricidad con pérdidas mínimas de voltaje. Necaxa fue para aquellos principios de siglo el lugar del mundo donde se consiguió transmitir la electricidad a mayor distancia: 157 km hasta la ciudad de México, y 260 km hasta las minas de El Oro (estado de México): “la más larga que jamás se haya emprendido desde una sola planta de fuerza” (Villarreal, 1909), con una pérdida de voltaje estimada en 8 por ciento. 3,000 torres de acero con tres circuitos de alambre de cobre empezaron a engalanar parte del territorio mexicano desde 1905.

Para la generación de electricidad fueron necesarias seis turbinas Escher Wyss, Co. tipo Pelton, de 8,200 HP capaces de mover seis generadores Siemens-Schuckert-Werke de 5,000 kW con posibilidad de subirla hasta 8,000 kW. Posteriormente se añadieron cuatro unidades de más de 12,000 kW, para poder llegar hacia 1910 a 97,080 kW. Eran alternadores de corriente trifásica de 50 ciclos (Herz, Hz), capaces de obtener 4,000 voltios. Este voltaje se elevaba hasta 60,000 en los transformadores para su transmisión hacia la ciudad de México. Con este potencial las pérdidas estimadas eran de apenas el 8 por ciento para el tramo entre Necaxa y la capital, y de 5 por ciento, entre la capital y las minas de El Oro (Pearson, 1907).

A la central de Necaxa se añadieron algunas plantas más: hubo aguas arriba tres pequeñas centrales, Laguna 1 y Laguna 2, que funcionaron hasta los años 30, que se hallaban a la salida de la presa de La Laguna, y más abajo la de Tezcapa (o Texcapa). Laguna 1 y 2 tuvieron un funcionamiento irregular, ya sea por la escasez de agua en las dos presas superiores, (la Laguna y Los Reyes), o por su escasa potencia; por su parte, la de Tezcapa aprovechaba el desnivel de cerca de 140 metros, desde el canal que aporta las aguas de Los Reyes, para la generación eléctrica. Tezcapa funciona desde 1928 con dos unidades: turbinas J.M. Voith y dos generadores M. Vickers, de 1,567.5 kW y 3,800 kW. Aguas abajo de la central de Necaxa, está la de Tepexic, que retoma sus aguas de desfogue, y funciona desde 1923. Años más tarde, se construyó la última central, la de Patla, situada en el punto más bajo del sistema hidroeléctrico, cuyo funcionamiento inició en 1954.

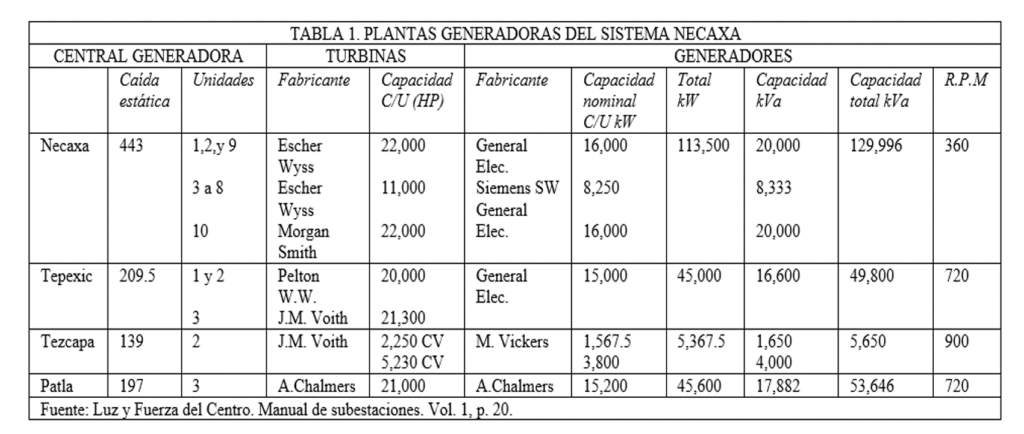

De las seis unidades iniciales de la planta de Necaxa, pasaron a ser diez. Se conservan las turbinas Escher Wyss, tres de ellas operan a 22,000 HP, dos a 11,000 HP, y en 1950 se añadió otra turbina de Morgan Smith que opera a 22,000 HP. En cuanto a los alternadores, hay todavía seis de Siemens-Schukert-Werke de 8,250 kW de capacidad nominal, tres de la General Electric de 16,000 kW y uno, el más reciente de 16,000 kW. Desde el año 1976, todas las centrales cambiaron a ciclo trifásico de 60 Hz. Se resume en la Tabla 1 las características de todas estas plantas.

Tecnología para el represamiento y conducción de las aguas

Las cinco grandes presas del sistema Necaxa tuvieron que adaptarse a las necesidades del terreno. Por su naturaleza, se hizo imposible construir estructuras de mampostería, pues no había terreno rocoso e impermeable con el suficiente grosor para impedir filtraciones. Por este motivo, se optó por una tecnología novedosa todavía en aquellos años, pese a que ya se estaba empleando en obras de gran envergadura como podía ser la presa Gatún sobre el río Chagres en Panamá (Villarreal, 1909): la presa de tierra por procedimiento hidráulico. El principal asesor de su construcción fue el ingeniero James D. Schuyler, cuyo manual Reservoirs for irrigation, water-power, and domestic water-supply (1908) era bastante conocido en los Estados Unidos, y él mismo era una autoridad en el tema.

Fuente: Archivo CODEPACUTI, S.E.

Se trata de un tipo de represa formada por un núcleo de cimentación sobre el que se disponen capas de arcilla humedecida y apisonada, y sobre de ella arena y rocas de pequeño a gran tamaño. A medida que se tiene el enrocamiento, se hace circular una corriente de agua con lodo y arcilla que va percolando hasta asentarse en el núcleo de la presa y dando mayor compacidad al conjunto. En última instancia, se genera un núcleo arcilloso impermeable y de gran resistencia mecánica tanto a sismos como al oleaje y al empuje del agua. Una novedad dentro del proceso constructivo fue el empleo de cañones de agua a altísima presión, lo que permitía desbaratar directamente las fuentes de materiales necesarios en la zona próxima a la presa y canalizarlos hacia el enrocamiento donde se formaba una pequeña laguna que permitía a los materiales arrastrados ir asentándose. El agua, más todo el material arrastrado, se depositarían por gravedad en la parte central del embalse, y el agua saldría por percolación.

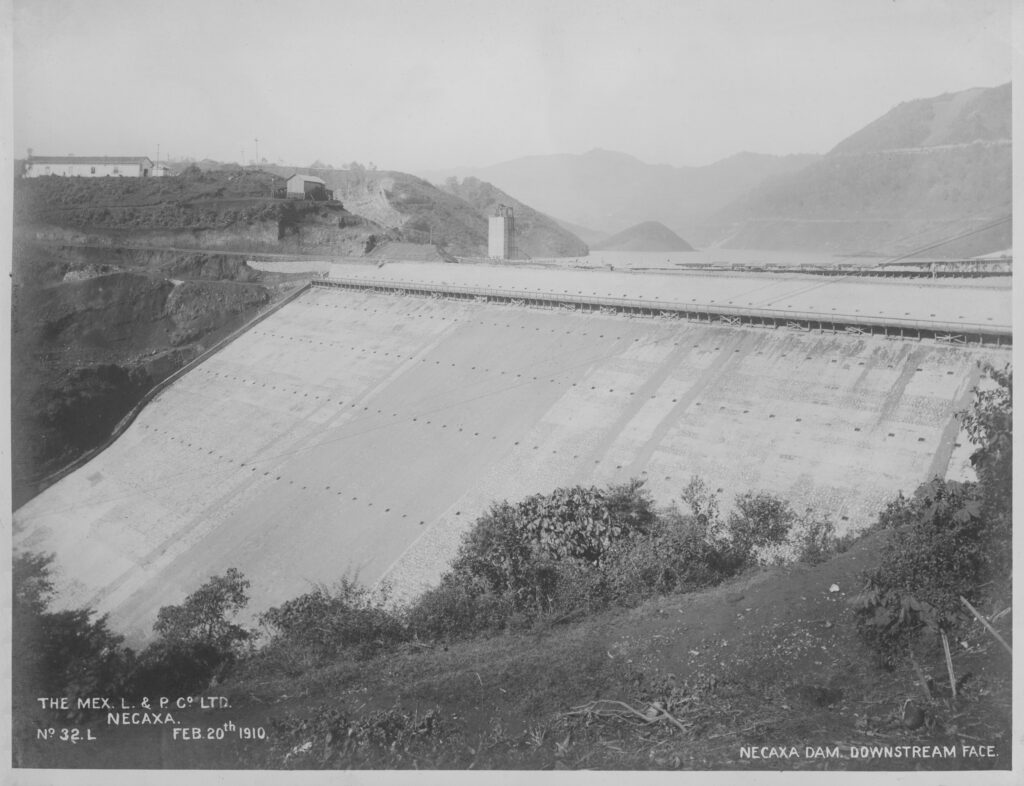

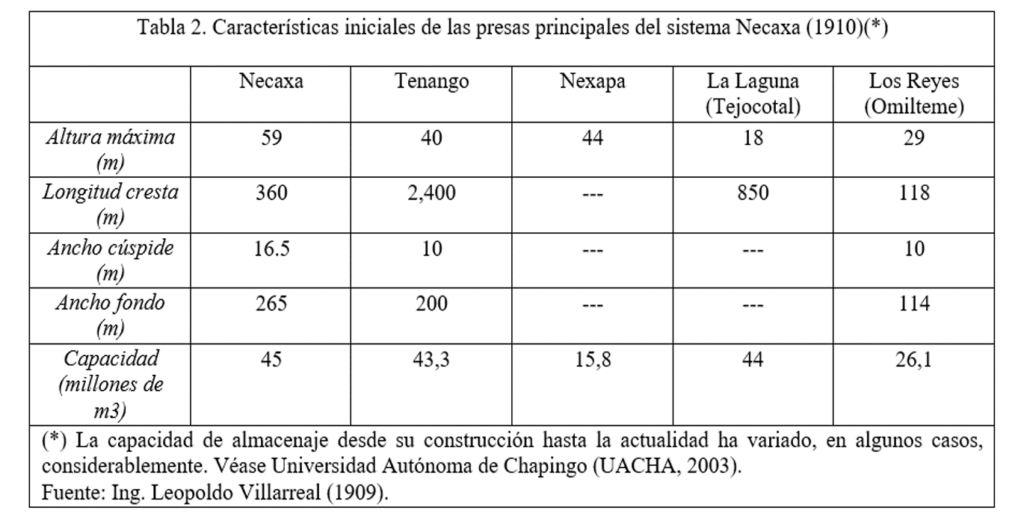

La presa de Necaxa fue concebida de unas dimensiones sin precedentes en altura y en capacidad de almacenamiento para la época. Se calculó una altura máxima de 59 metros desde su parte más baja hasta la corona, una longitud de cresta de 360 metros, un ancho de base de 350 m y 16,5 metros en la cúspide, necesarios para una capacidad de embalse de 45 millones de metros cúbicos (véase Tabla 2).

Su construcción tardó bastantes años en verificarse. Prácticamente cuatro años, de 1905 a 1909, dada la complejidad de la misma. En 1909, el 20 de mayo, cuando faltaban unos 10 metros para coronarla, experimentó un derrumbe que acabó con la vida de 14 peones (Oropesa, 1912, p.212) y detuvo la producción eléctrica. Para paliarlo, se pusieron en funcionamiento las plantas que la compañía poseía en Nonoalco y San Ildefonso, en la ciudad de México.

Este inconveniente significó para la empresa un gran desprestigio en el ámbito internacional que tuvo repercursiones a nivel bursátil. Se exageró considerablemente el accidente y la propia Mexican Light solicitó al gobierno de Porfirio Díaz su apoyo para evitar una posible huida de inversores. También tuvo su parte positiva, técnicamente hablando. Se pudieron hacer varias perforaciones para ver la estabilidad de la presa (la parte no derruida) y se vio la gran compacidad, impermeabilidad y resistencia. El accidente se atribuyó a dos causas: al bajo nivel de las aguas en el represamiento y al exceso de humedad en los materiales que se estaban inyectando en la corona. Es un tipo de presa que requiere de una constante presencia de humedad para que la arcilla del núcleo actúe mecánicamente de la mejor manera. La diferencia entre el exceso de humedad de los materiales que se estaban suministrando y la sequedad de los ya compactados, dificultó el asentamiento correcto de los materiales y condujo al deslave.

Las otras presas que conforman la parte central del sistema Necaxa se resumen en la Tabla siguiente:

Paralelamente a las presas, es notable la cantidad de túneles, canales, sifones, etc., construidos para hacer llegar el agua, o bien entre embalses, o bien directamente a las centrales hidroeléctricas. Quizás, lo más renombrado sean los algo más de 30 kilómetros que recogen las aguas de la cuenca del río Laxaxalpan, desde Zacatlán de las Manzanas hasta el río Xaltepuxtla, para posteriormente almacenarlas en la presa de Nexapa. Toda una infraestructura de presas de derivación, canales, pasos elevados y túneles consiguen llevar las aguas de Zacatlán y Chignahuapan hasta Nexapa. Particularmente destacan los 26 túneles que comprenden una longitud de 28.7 kilómetros, siete de los cuales rondan los 1,000 metros, y cuatro, los 3,000. Estos fueron realizados por expertos de las compañías mineras de Hidalgo y forman parte del inventario de elementos patrimoniales del Sistema hidroeléctrico de Necaxa.

Vías de comunicación

El antiguo camino real que unía la localidad de Huauchinango con los pueblos de la parte baja del valle (Patoltecoya, San Miguel Ocuautla y Necaxa) fue mejorado por la compañía Mexican Light & Power para transportar los materiales necesarios para la construcción del sistema hidroeléctrico por medio de tractores. Finalmente, la constante humedad que caracteriza esta zona hizo repensar a los gerentes de la compañía la necesidad de negociar con la compañía del antiguo ferrocarril de Hidalgo y del Nordeste, la construcción de un ramal desde la estación de Beristain hasta Necaxa. Eran 53 kilometros que resultaron ser toda una proeza técnica, ya por las pendientes que tenían que superarse (7.5 por ciento), como por el radio de 16 metros de las curvas (Schwyler, 1907), así como por el número de las mismas curvas: 315. En la actualidad, parte del trayecto de la carretera entre Huauchinango y Juan Galindo sigue el trazado del Ferrocarril, y también pueden observarse dentro de la cabecera de este último huellas que recuerdan su antigua presencia. Como locomotoras se emplearon tres, tipo Shay (fabricadas por Lima), con mecanismo de engranaje para las fuertes pendientes; y cinco Porter (H.K. Porter) para maniobras de patio (Villarreal, 1909[4]; Peña, 2012, s/p; Montiel, 2008; Coello, 2013). Algunas de estas locomotoras se hallan en el Museo de la Tecnología de la Comisión Federal de electricidad, en la ciudad de México[5].

Pueblos inundados; nuevas poblaciones

La construcción del sistema hidroléctrico de Necaxa, tal como lo había concebido la Compañía de Pearson, conllevaba asegurar una importante cantidad de agua para la producción de electricidad. El ingeniero Villarreal estimaba en más de 600 millones de metros cúbicos la cantidad que requería la empresa para asegurar el fluido eléctrico a las ciudades de México y Pachuca, (para iluminación y transporte), y los centros mineros del estado de México y el de Hidalgo (Villarreal, 1909). Y eso teniendo en cuenta que sólo una parte de lo almacenado serviría para obtener energía y otra parte, para el mantenimiento de las presas y de reserva para años de sequía. El ingeniero estimaba que para generar 1 kW eran necesarios 1,35 metros cúbicos de agua[6].Tal volumen de agua no se podía satisfacer simplemente con el entubamiento de un río como el Necaxa, como el proyecto del Dr. Vaquié y el arquitecto Silvio Contri habían concebido en 1895. El caudal de este río experimentaba, además, variaciones importantes a lo largo del año. La opción, pues, era almacenar el agua en grandes depósitos, y para ello, la forma más económica era mediante la inundación de los valles… y en los valles suelen estar las poblaciones, sus viviendas y sus campos de cultivo[7].

El Contrato establecido entre la Secretaría de Fomento y la Compañía en 1905 ya lo preveía en el apartado II, artículo 1. El concesionario tenía derecho:

Para recoger, retener y almacenar las aguas de los dichos tres ríos [Necaxa, Tenango y Caltepuxtla] en depósitos situados en las localidades que sean convenientes dentro de la cuenca hidrográfica de los citados ríos, ocupando y sumergiendo cualesquiera terrenos que para ello se requiera, y para ese efecto se le autoriza para construir y conservar dentro de la misma cuenca hidrográfica, presas y depósitos y cualesquiera otras obras hidráulicas que sean conducentes al objeto[8].

Varias poblaciones se vieron afectadas: Necaxa, San Miguel Ocuautla y Santiago Patoltecoya en el valle de Necaxa, y otras poblaciones bajo las aguas de la presa de Nexapa. La Mexican Light acordó la reconstrucción de los poblados fuera del alcance de las aguas, como es el caso de las localidades citadas o de otras que dieron lugar a las que rodean el embalse de Nexapa, como Xaltepec, Papatlatla y Papatlazolco.

El caso de Necaxa es de alguna manera emblemático por varias razones. Una parte de sus pobladores decidieron dar la espalda al proyecto de Pearson y fundaron Necaxatepetl, actualmente una población de cerca de 1,000 habitantes. Otros, que participaron en las obras, fueron a vivir a los campamentos que la Compañía iba erigiendo aquí y allá. Jacsonville, luego Nuevo Necaxa, en el centro de actual de Juan Galindo, fue uno de ellos, situado frente a Canaditas, núcleo formado por los habitantes que se dicen originarios de Necaxa, mientras que en Nuevo Necaxa quedarían los del campamento[9].

Algunos autores han querido ver en Nueva Necaxa una “company towns” o “colonia industrial”. Junto a las casas de los antiguos trabajadores de la empresa que todavía se mantienen, se halla la iglesia y más abajo se conserva la escuela y el campo de futbol, vestigios de cuando la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza obraba como una especie de “alma mater” que acogía la actividad de sus trabajadores y organizaba veladas, actividades culturales y deportivas. Las revistas Electra –órgano de difusión de la Compañía de Luz y Fuerza y la de Tranvías— y Lux, revista del Sindicato Mexicano de Electricistas, recogen parte del sentido de identidad y pertenencia de los trabajadores y exdirectivos hacia la empresa.

La cultura laboral como valor: El Sindicato Mexicano de Electricistas

Hasta aquí hemos recogido los elementos materiales, visibles, de ese paisaje cultural que fue conformado rápidamente entre 1903 y 1910, principalmente, y que ha ido calando en los habitantes de la zona y, sobre todo, en los trabajadores y extrabajadores de la extinguida Compañía de Luz y Fuerza.

Parte inexcusable de este patrimonio del que estamos hablando es el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Surgido durante las primeras manifestaciones de la Revolución mexicana, en 1914 hizo acto de presencia en una huelga ante la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, y desde ese año hasta la actualidad, 2019, a diez años de la liquidación por Decreto de 11 de octubre de 2009 (D.O.F.) de la empresa sucesora de la de Pearson (Luz y Fuerza del Centro S.A.), el SME, como se le conoce, sigue teniendo fuerza y sentido entre las poblaciones de Juan Galindo, Tenango y Huahuchinango. Sus reivindicaciones y el sentido de su existencia se encuentran fosilizados en forma de pintadas en muros y estructuras de las localidades del sistema Necaxa.

Fuente: Archivo personal.

Necaxa, como patrimonio industrial y paisaje cultural: algunas reflexiones finales

Hemos mostrado del sistema hidroeléctrico de Necaxa algunos de los valores que, vertebrados entre el paisaje y patrimonio industrial, conviene valorizar. Algunos de estos son materiales, y son fácilmente observables tanto en el entorno del sistema lacustre construido, como en las localidades de Necaxa-Canaditas y Nuevo Necaxa; en los antiguos campamentos instalados por la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza (por ejemplo, en la Mesa); en las torres de transmisión y tantos más. Otros, también son materiales y se encuentran dentro de las centrales de producción energética cuyo acceso es complicado o está directamente no permitido: es necesario llegar mediante malacates o por otras vías y, encima, hay que recordar que todavía están en funcionamiento. Generadores, turbinas, transformadores, edificios de las centrales, son algunos que merecerían una visita cualificada. Otros más se refieren a las publicaciones, películas y propaganda que se hallan, en el mejor de los casos, en archivos y bibliotecas, algunos de ellos personales; al aspecto deportivo todavía vigente, sobre todo, en el fútbol nacional. Finalmente, hay aspectos intangibles que remiten a la cultura laboral, de defensa del puesto de trabajo –heredado o transmitido entre generaciones—y que hacen tanto de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza, como de los afiliados al Sindicato Mexicano de electricistas, una pequeña comunidad unida por una actividad y unos intereses de grupo que, encima, han repercutido en otros sectores laborales del país.

La protección del paisaje cultural industrial de Necaxa no son estos elementos descritos aisladamente, sino todo un gran conjunto que debe tomarse de forma integrada del cual emanan una serie de valores. Inicia desde la Ciudad de México y finaliza en la última y más moderna de las centrales, la de Patla. En la Ciudad de México encontramos huellas de ese pasado eléctrico (tranvías y cocheras, transformadores y vías de tranvía, nombres de antiguos estadios reconvertidos hoy en Centros Comerciales), mientras que en el valle de Necaxa se halla otro conjunto de elementos directamente relacionados con la producción eléctrica. Sólo tomados integralmente y visualizando sus valores, el sistema hidroeléctrico de Necaxa puede entenderse como “paisaje cultural industrial”.

5 puntos clave para la revalorización y difusión del Sistema hidroeléctrico de Necaxa

Hasta aquí, las cosas patrimoniales. Pero no hay que olvidar el marco que lo hizo posible. El sistema Necaxa se halla en un lugar particular de la República, que tiene ciertas características físico- naturales determinadas que posibilitaron su construcción y que hoy tienen un valor natural y ambiental de gran interés. El complejo hidroeléctrico de Necaxa ha de considerarse no solamente patrimonio industrial sino, y sobretodo, paisaje cultural de carácter patrimonial, tal como lo reconoce la UNESCO actualmente. Es un entorno en que se entremezclan los elementos naturales y culturales sin apenas discontinuidad y que, encima, ayudan a entender una parte no menospreciable de la historia reciente de México. Para que esto sea efectivo, hay que reparar en al menos cinco puntos primordiales para la revalorización y difusión del patrimonio cultural eléctrico de México, y en específico del Sistema hidroeléctrico de Necaxa.

1. El patrimonio y el paisaje son memoria, son historia y pueden ser conocimiento y educación. Se han de entender como principal recurso, para sobre ambos construir estrategias de desarrollo. Estas son lentas, sostenibles; no siempre pueden ser rápidas y redituables.

2. Se ha de buscar el reconocimiento legal del patrimonio cultural del sector eléctrico de México, y por extensión del industrial. Sin esa componenda poco se puede hacer para evitar su destrucción.

3. El asociacionismo es necesario y es la única alternativa para promover proyectos respetuosos con el patrimonio y el paisaje. Lo es porque es desde donde se han de articular las conversaciones en aras de esa preservación, y es el punto de tensión y de control de la acción pública desmedida.

4. Las empresas eléctricas deben internarse en los parámetros de la responsabilidad social y ambiental activa y planeada. Mostrar su patrimonio y el funcionamiento de sus instalaciones son ejercicios que dan grandes réditos en cuanto a la imagen social de la empresa.

5. Las universidades deben participar en los proyectos de rehabilitación y recuperación del patrimonio industrial. Deben aliarse con asociaciones y dialogar con gobiernos para conseguir la resolución de los proyectos planteados.

Creemos, para acabar, en el caso particular del complejo hidroeléctrico de Necaxa, es necesario articular una estrategia que permita reunir al conjunto de agentes y actores que intervienen e inciden en él, desde los representantes de las administraciones públicas, en sus diferentes niveles, hasta la población aledaña a las represas, para con ellos emprender acciones que, como hemos dicho en otras ocasiones, sensibilicen, eduquen y formen en el paisaje que les rodea. Es la manera recomendable de salvaguardar el patrimonio y el paisaje de este país.

Bibliografía

Almaraz, R; Hay, G; García Cubas, A. (1866). Memoria acerca de los terrenos de Metlaltoyuca. México: Imprenta Imperial, p. 33.

Barrios Ordoñez, J. E; Martínez Cordero, M. A; Jiménez Cisneros, B; Lara Vázquez, A; Barocio Ramírez, R; Franco Mariscal, J. M. (2002). Programa de manejo del sistema hidrológico de Necaxa. Diagnóstico, implementación y financiamiento. En: Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales; AIDIS. Gestión inteligente de los recursos naturales: desarrollo y salud. México D.F: FEMISCA, pp. 1-9. <http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico26/viii-009.pdf> [15 de octubre de 2016].

Belmont Cortés, E. I. (2013). La comunidad electricista de Necaxa (Puebla) tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro: espacio social y marcos referenciales en juego. Intersticios Sociales, (6), pp. 1-32.

Cabrales Barajas, L. F. (2012). La valorización del patrimonio agroindustrial del tequila: ¿desarrollo local o secuestro corporativo de un paisaje singular? In VV.AA. Investigando el Rural (pp. 17-42). Navarra: Ulzama Digital.

Castellanos Arenas, M. (2014). El Patrimonio Cultural Territorial. Paisaje, historia y gestión. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Educación y Cultura, Asesoría y Promoción, SC.

Castellanos Arenas, M. (2015). La conformación de los paisajes de patrimonio industrial: de la lectura a la protección del territorio. En B. Oviedo; G. Dorel-Ferré (Comp.). Patrimonio Industrial y Desarrollo Regional. Rescate, Valorización, Reutilización y Participación Social (pp. 187-202).Pachuca: Archivo Histórico y Museo de Minería, A. C.; TICCIH México, A. C.

Cerón-Carpio, A; Contreras-Jiménez, J.L; De Gante-Cabrera, V. H. (2012). Inventario pteridoflorístico del área de protección de recursos naturales “Cuenca hidrográfica del río Necaxa”, porción Puebla, México. Polibotánica, (33), pp. 41-55.

Chamoux, M. N. (1987). Nahuas de Huauchinango: transformaciones sociales en una comunidad campesina. Ciudad de México: Instituto Nacional Indigenista; Centre d’Etudes Mexicaines et Centramericaines, p. 388.

Checa-Artasu, M. M. (2014). La antigua planta potabilizadora de Hidros, SA en Tampico, Tamaulipas, México. La lenta rehabilitación de un patrimonio industrial como espacio para la educación ambiental. Labor&Engenho, 8 (1), pp.100-119.

Checa-Artasu, M. M; Soto Villagrán, P. (2015). Los paisajes del petróleo en México: un paisaje cultural a reivindicar. En B. Oviedo; G. Dorel-Ferré (Comp.). Patrimonio Industrial y Desarrollo Regional. Rescate, Valorización, Reutilización y Participación Social (pp. 381-404).Pachuca: Archivo Histórico y Museo de Minería, A. C.; TICCIH México, A. C.

Checa-Artasu, M. M; Sunyer Martín, P. (2019). El sistema hidroeléctrico de Necaxa, Puebla. Posibilidades y problemas para su consideración cómo paisaje cultural. DiseñoMás, (1), Diciembre 2018-marzo 2019 en prensa.

Checa-Artasu, M. M; Sunyer Martín, P; Coello, J.F. (2017). De lo indispensable a lo incómodo. El sistema hidroeléctrico de Necaxa (México) (1895- 2016) como paisaje cultural. En M. H. Zaar; J. M. Vasconcelos Pereira; H. Capel (Editores). La electricidad y el territorio. Historia y futuro. Barcelona: Universidad de Barcelona/Geocrítica, 2017 < http://www.ub.edu/geocrit/Electr-y-territorio/ChecaSunyer.pdf>

Checa-Artasu, M. M. (2014). Oportunidades y carencias para una cultura del paisaje en México. Algunas notas. En M. M. Checa-Artasu; A. García Chiang; P. Soto Villagrán; P. Sunyer Martín (coords). Paisaje y territorio. Articulaciones teóricas y empíricas (pp. 389-423). Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa; Editorial Tirant Lo Blanch.

Checa-Artasu, M. M. (2018). El paisaje: el gran olvidado de las políticas ambientales y territoriales en México. En F. Cebrián Abellán; F. J. Jover Martí; R. C. Lois González (coords). América Latina: últimas décadas: procesos y retos, IX Congreso Internacional de Geografía de América Latina. (pp. 23-36). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2018.

Coello Ugalde, J. F. (2013). Ferrocarril que desaparece. Recuperado el 7 de febrero de 2019, de Luz y fuerza de la memoria histórica. Luz y fuerza del centro (1903-2017). En línea. Consultado en 27 de febrero de 2019. < http://kilowatito2009.blogspot.com/2013/10/ferrocarril-que-desaparece.html>.

Contreras Delgado, C. (2015). El paisaje como integrador del patrimonio industrial. Exploraciones de la cuenca carbonífera de Coahuila. En C. Contreras (ed.), Ladrillos, fierros y memoria. Teoría y gestión de patrimonio cultural (pp. 253-276). Monterrey: Colegio de la Frontera Norte.

Del Rio Mendieta, E. (2018). Patrimonio agroindustrial azucarero en Izúcar de Matamoros, Puebla, México. En R. Rivera Espinosa; J. R. Gómez Pérez (Coord.). Arqueología industrial y patrimonio (pp. 143-160).Texcoco: Universidad Autónoma Chapingo; Ciudad de México: Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial A.C; Puebla: Seminario Permanente de Historia, Tecnología y Cultura industrial del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. “Alfonso Vélez pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Málaga: Servicios Académicos Intercontinentales para eumed.net. Universidad de Málaga.

Engelking Keeling, S. (2018). La arquitectura industrial mexicana del siglo XX. Como problema de conservación; Un caso de estudio en la ciudad de México. En R. Rivera Espinosa; J. R. Gómez Pérez (Coordinadores). Arqueología industrial y patrimonio (pp. 132-142). Texcoco: Universidad Autónoma Chapingo; Ciudad de México: Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial A.C; Puebla: Seminario Permanente de Historia, Tecnología y Cultura industrial del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. “Alfonso Vélez pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Málaga: Servicios Académicos Intercontinentales para eumed.net. Universidad de Málaga.

García Cubas, A. (1904). El libro de mis recuerdos. Narraciones históricas, anecdóticas y de costumbres mexicanas. México: Imprenta de Arturo García Cubas, Hermanos Sucesores, p. 635.

García Espinosa de los Monteros, C. (2012). El patrimonio industrial como objeto cultural. El caso de la hidroeléctrica Necaxa. En M. A. Álvarez Areces (coord.) Patrimonio inmaterial e intangible de la industria: artefactos, objetos, saberes y memoria de la industria (pp. 265-274). Gijón: Editorial CICEES.

García Espinosa de Los Monteros, C. (2015). Patrimonialización y constitución socio-técnica. El Complejo Hidroeléctrico Necaxa como dispositivo reticular (Tesis doctoral del programa de doctorado en filosofía, ciencia y valores). Universidad del País Vasco y la Universidad Carlos III de Madrid, Donostia, p. 386.

Gómez Arriola, I. (2009). El plan de manejo para el Paisaje Agavero y las Antiguas instalaciones industriales de Tequila. Apuntes. Journal of Cultural Heritage Studies, 22(2).

Guadarrama, A; Páez Vieyra, J. (2015). Complejo hidroeléctrico de Necaxa: criterios para su valorización y conservación como sitio de patrimonio industrial. En B. Oviedo; G. Dorel-Ferré (Comp.). Patrimonio Industrial y Desarrollo Regional. Rescate, Valorización, Reutilización y Participación Social (pp. 325-354). Pachuca: Archivo Histórico y Museo de Minería, A. C; TICCIH México, A. C.

Gudiño Cejudo, M. R. (2015). Expedición a la Mesa de Metlaltoyuca. El relato del pintor José María Velasco (1865). Historia Mexicana, LXIV (4), pp. 1807- 1843.

Hernández López, J. de J. (2013). Paisaje y creación de valor. Las transformaciones de los paisajes culturales del agave y del tequila. Zamora: El Colegio de Michoacán, p. 349.

International Steam. Lcomotovie Data by Wheel Arrangement in Mexico. En línea (Consultado en 27 de febrero de 2019). <https://www.steamlocomotive.com/locobase.php?country=Mexico>

Kautzor, T. (2012). Preserved narrow gauge steam in Mexico. En línea (Consultado en 27 de febrero de 2019). http://www.internationalsteam.co.uk/trains/mexico06.htm

Lozada Amador, E. (2016). Minas del siglo XX en Real del Monte y su entorno natural. Casos de estudio: Purísima y San José La Rica. En M. Morales Arizmendi; A. A. Sánchez Hernández, (coords.). Patrimonio de sitios mixtos. Estudios de casos e intervenciones (pp. 64-75). Puebla: Dirección de Fomento Editorial, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Luz y Fuerza Del Centro. (2003). Manual de diseño de subestaciones. México: LyFC.

Martell Contreras, M. L; Ceja Acosta, J. A. (2012). El nacimiento del paisaje petrolero en la región de Poza Rica [Veracruz], México. Labor e Engenho, 6 (4), pp.1-10.

Martínez Miranda, E. A.; Ramos Lara, M. de la P. (2015). Las obras hidroeléctricas de Necaxa realizadas por The Mexican Light and Power Company, Limited, Periodo 1903-1921. En P. Sunyer; E. Ribera; M. M. Checa-Artasu; J. O. Moncada (eds.). Actas del III Simposio Internacional Historia de la electrificación. Estrategias y cambios en el territorio y en la sociedad. Ciudad de México, 17 al 20 de marzo de 2015. Barcelona: Universidad de Barcelona. Recuperado de: < http://www.ub.edu/geocrit/iii-mexico/miranda.pdf

Martínez Miranda, E. A; Ramos Lara, Ma. De La P. (2015). Primer intento de construcción de la planta hidroeléctrica de Necaxa. Boletín de monumentos históricos, (33), pp. 50-62.

Montiel Rosado, J. A. (2008). El Sistema Hidroeléctrico de Necaxa, patrimonio eléctrico de Latinoamérica. Revista Conéctate, I (35).

Niccolai, S. (2005). El patrimonio industrial histórico de México y sus fuentes. América Latina en la historia económica, (23), pp. 61-76.

Novelo Oppenheim, V. (2005). Herencias culturales desconocidas, el caso del patrimonio industrial mexicano. Cuadernos de antropología social, (21), pp. 37-49.

Ortega Morel, J. (2000). El Sistema Hidroeléctrico de Necaxa: extraordinario patrimonio industrial eléctrico en operación. Patrimonio universal, 3 (7).

Pacheco Urista, L. Y. (2015). Paisaje industrial rural. El caso de la hacienda de Atequiza, Jalisco. En B. Oviedo; G. Dorel-Ferré (Comp.). Patrimonio Industrial y Desarrollo Regional. Rescate, Valorización, Reutilización y Participación Social (pp. 405-422).Pachuca: Archivo Histórico y Museo de Minería, A. C y TICCIH México, A. C.

Pearson, F. S; Blackwell, F. O. (1907). The Necaxa Plant of the Mexican Light and Power Company. Transactions of the American Society of Civil Engineers LVIII (Paper 1.040), pp. 37-50.

Peña Guzmán, C. (2011). La Hidroeléctrica de Necaxa y la Mexican Light and Power Co, patrimonio industrial en riesgo. Labor & Engenho, 5 (2), pp. 11-26.

Peña Guzmán, C; Santander Soto, G. (2017). Nos quitaron la luz, pero no la fuerza: La resistencia ciudadana y la memoria colectiva del pueblo de Necaxa y del Sindicato Mexicano de Electricistas ante el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. En M. H. Zaar; P. Vasconcelos; M. Junior; H. Capel (Eds.). La electricidad y el territorio. Historia y futuro (pp. 1-36). Barcelona: Universidad de Barcelona/Geocrítica.

Peña Guzmán, C. (2012). Frederick Stark Pearson y la construcción de la hidroeléctrica de Necaxa. En V. Casals; H. Capel (eds.). Actas del Simposio Internacional Globalización, innovación y construcción de redes técnicas urbanas en América y Europa, 1890-1930. Brazilian Traction, Barcelona Traction y otros conglomerados financieros y técnicos. Barcelona: Universidad de Barcelona.

Pérez Téllez, I. (2014). El inframundo nahua a través de su narrativa. Ciudad de México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, p. 112.

Ramírez Otero, O. (2015). Central hidroeléctrica de Ixtapantongo (1944): grandeza y tragedia de un patrimonio industrial mexicano. En B. Oviedo; G. Dorel-Ferré (Comp.). Patrimonio Industrial y Desarrollo Regional. Rescate, Valorización, Reutilización y Participación Social (pp. 317-324).Pachuca: Archivo Histórico y Museo de Minería, A. C.; TICCIH México, A.

Ricárdez Cabrera, M. M. (2018). La revaloración cultural a través de la identificación de relaciones socioambientales en paisajes hídricos, Sierra norte de Puebla, México. Congresos de Epistemopolis, [2018] Congreso Internacional de Ciencias Sociales. Disponible en: https://conferences.epistemopolis.org/index.php/cienciassociales/CS2018/paper/view/4777

Romero Rodríguez, Javier (2010) Necaxa cuna de la industria eléctrica, Ciudad de México: Fundación Necaxa Cuna de la industria eléctrica A.C.

Romero Rodríguez, J. (2012). Necaxa, patrimonio industrial de México y del mundo. Labor e Engenho, 6 (4), pp. 11-20. .

Sauer Vera, I. A. (2015). Salvaguarda y valorización del paisaje industrial henequén en Izamal, Yucatán. Origen de la cultura actual. En B. Oviedo; G. Dorel-Ferré, (Comp.). Patrimonio Industrial y Desarrollo Regional. Rescate, Valorización, Reutilización y Participación Social (pp. 439-454).Pachuca: Archivo Histórico y Museo de Minería, A. C y TICCIH México, A. C.

Sauer Vera, I. A. (2015). Salvaguarda y valorización del paisaje industrial henequén en Izamal, Yucatán. Origen de la cultura actual. En B. Oviedo; G. Dorel-Ferré, (Comp.). Patrimonio Industrial y Desarrollo Regional. Rescate, Valorización, Reutilización y Participación Social (pp. 439-454).Pachuca: Archivo Histórico y Museo de Minería, A. C y TICCIH México, A. C.

UACHA (Universidad Autónoma de Chapingo); Instituto Nacional de Ecología (INECOL). Estudio de ordenamiento ecológico territorial de las cuencas hidrológicas de los ríos Necaxa y Laxaxalpan. México DF: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Instituto Nacional de Ecología. Universidad Autónoma Chapingo, 2003.

Victoria Alvarado, G. (2012). La reconstrucción de la identidad y acción colectiva del trabajador electricista de Necaxa. (Tesis de maestría en Estudios Sociales) Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México, p. 240.

Villarreal, L. (1909). Informe acerca de la planta eléctrica de Necaxa. Archivo Histórico del Agua (Aguas superficiales; Caja 627; Exp. 9083).

Comunicaciones personales

Ojeda, Arcadio. Director del Área de protección ecológica de Kolijke. (7 de abril de 2017).

Notas

[1] No estamos refiriendo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, con todas sus modificaciones y las correspondiente al patrimonio cultural de las 32 entidades federativas.

[2] En los años treinta, el sistema Necaxa proporcionaba el 80 por ciento de la energía suministrada al centro del país, y tenía el 50 por ciento de la capacidad hidroeléctrica instalada.

[3] D.O.F. 9 de septiembre de 2002. Se trataba de la adaptación a la legislación ambiental mexicana actual, esto es, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, 1996)

[4] Villarreal habla también de una locomotora Baldwin, también en operaciones de patio.

[5] El Ing. Villarreal hablaba además de una locomotora Baldwin, también para operaciones de patio. De todas estas máquinas, dos de ellas, Shay 5 “Toña La Negra” (Lima 982/01) y una Porter “La Burrita” (H.K. Porter 3009/05) se conservan en el Museo Tecnológico de la CFE. (Kautzor,2012)

[6] La potencia generada depende de dos factores, la carga de agua y la altura de caída, además de un valor de eficiencia para el tipo de turbina que se emplee.

[7] La suma del almacenamiento de todas las presas previstas no permitían llegar a la cifra calculada por lo que se optó por construir otros embalses en la cuenca del río Laxaxalpan.

[8] Archivo Histórico del Agua. Fondo, Aguas superficiales; Caja 4649, Exp. 62042, 1900-106

[9] Frente a la zona de los campamentos (Jacksonville o Nuevo Necaxa) se erigía Canaditas o Necaxa, donde habitaron parte de los desplazados por la presa (Belmont, 2015, p. 30).