Urban-Architectural vision of aesthetic paradigm and commerce, Historic Center, Mexico-City

María Guadalupe Valiñas Varela

Posdoctorante en el Programa de Ciencias en Arquitectura y Urbanismo de la ESIA Tecamachalco. Doctora en Urbanismo por la UNAM. Maestra en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos Arquitectónicos y Urbanos por la Universidad de León, España. Maestra en Administración de la Construcción, maestra en Valuación Inmobiliaria e Industrial por la CMIC y licenciada en Arquitectura por la Salle. Ha impartió cátedra en Arquitectura y posgrado en el Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC), en el Tecnológico de Monterrey (ITESM), en la Universidad Latinoamericana (ULA), y en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán (FES-UNAM). Email: arquinova@hotmail.com.

Recibido: 01 de julio de 2016

Aceptado: 27 de octubre de 2016

Disponible en línea: 01 de enero de 2017

CC BY-NC-ND

Resumen

El objetivo del artículo es mostrar una perspectiva actual del Centro Histórico de la Ciudad de México y su problemática en relación con el comercio excesivo que, en algunos casos, daña el patrimonio urbano arquitectónico, y a su vez su estética. El problema consiste en investigar este espacio para analizar cómo se articula de manera antagónica la relación comercio-estética en el mismo. Dado que este lugar es el centro de la ciudad y del país, se ha saturado de comercio en sus diferentes modalidades, desde plazas comerciales, pasajes, mercados, hasta llegar al ambulantaje. Estos elementos en su relación inciden en el daño del Centro Histórico de la Ciudad de México y contribuyen al deterioro de la estética urbano arquitectónica de dicho espacio. Los principales aportes de este trabajo reflejan los diferentes efectos ocasionados por el comercio en detrimento del aspecto estético, que deben ser evaluados como es el despoblamiento, el convertir la vivienda en bodegas, el comercio informal invadiendo el espacio público y el daño a los monumentos históricos en la zona. La utilidad del proyecto se gesta en relación a la dirección que deben asumir las políticas públicas para preservar dicho patrimonio en aras de buscar el bienestar ambiental, social y económico de manera equitativa fortaleciendo el aspecto estético, que persé debe ser una de las características principales del Centro Histórico dada su importancia cultural e histórica, pensando en marcas de ciudad identitarias, que puedan entrelazar armónicamente el comercio y la estética con la participación ciudadana.

Palabras clave: estética, comercio, ciudad.

Abstract

The aim of the article is to show a current perspective of the historical center of Mexico City and its problems, such as the excessive trade in this space, which in some cases, damages the urban architectural heritage undermining the aesthetics. The challenge is to investigate this space in order to analyze the antagonistic way in which trade and aesthetics are articulated in it. Since this place is the city center and the center of the country, it is saturated with trade in its different forms, from shopping centers, arcades, markets, till street vendors, having all of them a negative impact on the Historical Center of Mexico City and contributing to the decline of urban and architectural esthetics of the space. The main contributions of this work reflect the different effects derived from trade at the expense of the aesthetic aspect, which should be evaluated such as depopulation, transformation of housing in cellars, informal trade saturation of public space and damage of historical monuments in the area. The utility of the project goes along with the management that public policies should take into account in order to preserve that heritage for the sake of the environmental, social and economic welfare in an equitable manner, strengthening the aesthetic appearance, which must be in itself one of the main features of the historical center, given your cultural and historical significance, by thinking of identity city marks, which can intertwine in a harmonic way trade and aesthetics with citizen participation.

Keywords: aesthetics, commerce, city.

Introducción

El Centro Histórico de la Ciudad de México representa un importante punto de interés por su tamaño, forma, multiculturalidad, turismo, obras de arte y a su vez, por el patrimonio histórico arquitectónico con el que cuenta, teniendo una relación directa con la estética, pues es un lugar artístico, donde las personas confluyen al arte y a la belleza.

A medida que la economía se globaliza, las ciudades compiten entre si, dándose un mercado global. El capitalismo interviene de manera directa en ámbitos culturales, así lo dice Rubiano al afirmar que la estética, la economía y la política son aproximaciones de la cultura ampliamente ligada con la creación y recepción de bienes y contenidos simbólicos. (Rubiano 2006:112)

El mercado se compone de una cadena en la que creación y consumo son sólo una parte, de modo que los circuitos de circulación, producción y comercialización deben ser pensados por los críticos culturales, teniendo en cuenta, además, que el mercado es una noción amplia que no se circunscribe únicamente al mercado empresarial y capitalista, pues los mercados pasan también por circuitos alternativos. (Rubiano 2006:127).

Por lo tanto esos circuitos alternativos son parte de esta noción económica que generan diversas modalidades de comercio y se pueden relacionar con la estética de forma positiva y conectada con la política

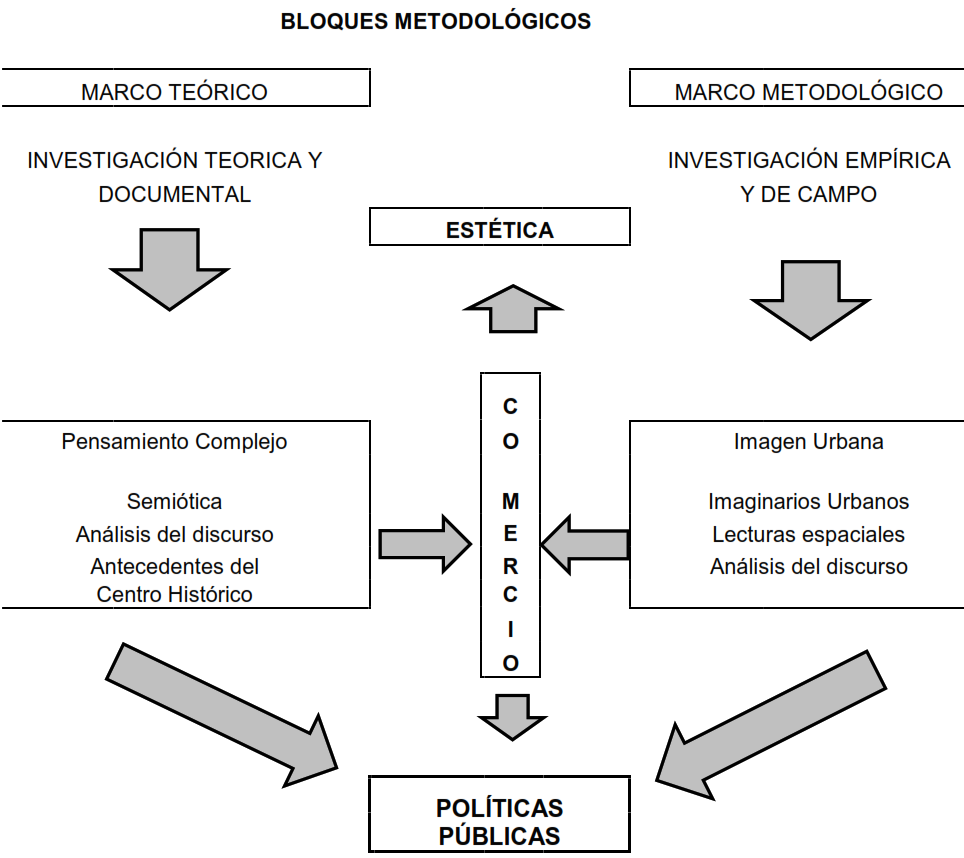

El planteamiento de la investigación, se conforma por dos caminos. El primero, teórico en donde se define al objeto estético en coyuntura con la Arquitectura y el Urbanismo, desde visiones que van desde el siglo XIX como la de Cabello (1876), hasta visiones actuales como la de Camacho (2007), abarcando posteriormente el concepto de Patrimonio Urbano Arquitectónico interrelacionándolo con cultura e identidad. El segundo de manera empírica analizando la relación directa del comercio con la estética en este espacio en el cual se muestran y analizan desde los primeros antecedentes históricos hasta nuestros días. El método empleado en la investigación fue el que consistió en la observación, descripción y caracterización física y gráfica del Centro Histórico; el segundo es el método sintético que consistió en una interpretación generada por la racionalidad de los sistemas complejos en el que se articulan entre si una serie de hechos y actos. Se confrontan las visiones de diversos actores, por medio de trabajo de campo y de diversas actividades como entrevistas, encuestas, exposiciones, análisis del discurso y semiótica, lo anterior sustentado por medio del pensamiento complejo.

La importancia del problema investigado o justificación del tema radica en el crecimiento desmesurado del comercio en la zona. El planteamiento del problema consiste en investigar el espacio del Centro Histórico de la Ciudad de México para analizar cómo se articulan de manera antagónica la relación comercio y estética en el mismo, y su relación con las problemáticas generadas en este espacio, mismas que se contraponen dando lugar a las siguientes preguntas: ¿Es posible comercio y estética en armonía en el Centro Histórico de la Ciudad de México ¿Cuáles son los caminos a seguir para preservar el Centro Histórico y fortalecer al mismo desde la estética limitando los efectos adversos del comercio?, ¿Puede existir equilibrio entre estética y comercio en sus diversas modalidades en éste espacio sin que se dé prioridad a los intereses económicos?

El objetivo principal es evaluar los efectos generados por el comercio en detrimento de la estética de este espacio considerando distintos puntos y casos localizados, fundamentado por medio del pensamiento complejo con un enfoque hologramático en donde se analice del todo a la parte y de la parte al todo.

Los objetivos secundarios son: (a) sintetizar casos particulares que son reflejo de la situación general que prevalece en la zona, generar recursividad para obtener conceptos epistemológicos que den respuesta a resultados cercanos a la verdad; (b) analizar situaciones existentes por medio de lecturas espaciales y el discurso de diversos actores involucrados en el tema; (c) conocer la problemática actual en el centro histórico de la ciudad de México en la relación comercio-estética.

La hipótesis es que si se observa desde una percepción global basada en el pensamiento complejo, la problemática del comercio en el Centro Histórico de la Ciudad de México y se analiza la información teórica y los datos de campo, se pueden generar alternativas para la propuesta de nuevas soluciones donde se considere la semiótica ambiental y el análisis del discurso como herramientas para identificar diversos imaginarios y fomentar una participación ciudadana que redireccione las políticas públicas en busca de nuevas opciones de crecimiento turístico, económico, social y ambiental que fortalezcan la imagen urbana y el espíritu estético en este espacio.

Una de las investigaciones realizadas similar a esta fue realizada por Andrade (2004) en San Pedro Cholula en Puebla-México. Ella propone el estudio de campos lingüísticos por medio de la semiótica con los habitantes, identificando ejes de tensión para una mejora ambiental y urbana creando el concepto de semiótica ambiental.

La relación de la hipótesis con el diseño de investigación radica en el análisis de manera semiótica y discursiva para identificar imaginarios colectivos que identifiquen las problemáticas existentes en relación al comercio y la estética en el caso de estudio.

Las implicaciones teóricas de los resultados al mundo del conocimiento permiten una visión global que aporta a la disciplina del urbanismo nuevos modelos para la resolución de conflictos y encauzamiento de las políticas públicas a partir del análisis discursivo y la semiótica que fortalezcan la estética como parte de una visión de diversos actores en donde las conclusiones sean una aportación al conocimiento.

El artículo se desarrolla en cinco secciones, la primera contempla el marco teórico desde dos visiones, el objeto estético y el patrimonio urbano arquitectónico. En la segunda se mencionan antecedentes importantes del Centro Histórico. En la tercera se menciona el método a utilizar que está fundamentado en el pensamiento complejo de Morín (1998), y que integra la semiótica y el análisis del discurso, en la cuarta se presentan los resultados y, por último, en la quinta, las conclusiones.

Objeto Estético y Patrimonio Urbano Arquitectónico

La estética es una disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el modo particular de entender el arte o la belleza misma. Luis Cabello y Aso (1876) da cuenta de lo que refiere la estética de la Arquitectura. Él estipula que “el arte, cuyo secreto resorte es la esencia de la belleza que a nuestra vista se ostenta, produce obras en las que ella se revela y manifiesta” (p.143). También nos refleja como la arquitectura es la esfera de los principios y hechos, basados en el examen filosófico de los monumentos que hechos son de la arquitectura, estudiados en su esencia, en su forma y espíritu, que confirma la doctrina.

“Basta al caso hacer constar los hechos transitorios anteriores a un hecho capital, y los que a éste sucedieron inmediatamente, a fin de poner en relieve el no conocimiento del principio allí, y la desviación aquí de él o su completo olvido, origen y causa siempre de toda decadencia” (Cabello y Aso, 1876, p.148).

Resulta complejo definir el contenido de la estética, puesto que la belleza también está relacionada con lo sublime principalmente en la arquitectura y el urbanismo. El arte conmueve, aunque no se tenga una formación intelectual, sino sólo la capacidad de observación. Sin embargo, el gusto intelectual se va formando y es diferente al gusto natural. En la arquitectura no todos tienen un gusto intelectual porque se puede ser negociante de la construcción y construir múltiples edificios para departamentos y eso no lo acredita como experto en arte. Por tal motivo, es importante forjar el gusto intelectual hacia el arte y la estética. La belleza en la arquitectura como en el ser humano debe lo físico corresponder a lo moral y estar en total avenencia, aproximándose a una divina perfección asegura Cabello (1876 p.148) por lo tanto la estética no es solo visual, sino que tiene un espíritu.

De manera polémica, la estética puede tener severas consecuencias si sólo existe una preocupación por la imagen arquitectónica contemporánea como consecuencia del consumo, puede ocurrir un juego superficial de formas vacías, como lo dice Leach, al mencionar que ya no se trata de una cuestión de ética o significado simplemente “forma” en su estado desnudo y obsceno: la forma por la forma (Leach, 2001, p. 127).

Sin embargo, en el devenir de encontrar un significado que englobe aún más a fondo dicho tema, se encuentra la estética comparada que “confronta a las obras entre sí, así como al proceder de distintas artes (pintura, dibujo escultura, la arquitectura, la poesía, la danza, la música, etc” (Souriau, 1965, p.15).

Partiendo de que las artes son productos culturales, no se debe tomar el fenómeno sociocultural de cada arte como algo concreto y unitario, se deben redefinir las artes de acuerdo a nuestras realidades, al ser la educación deficiente modificamos esas realidades. Es verdad que como no teorizamos, desconocemos nuestras realidades estéticas y artísticas (Acha, 1997, p.77).

Sin embargo, a veces es necesario estar desconectados del objeto, ya que esto puede influenciarnos sobre la manera de verlo, tomando en consideración vivencias y experiencias relacionadas con el mismo, que no dan un parámetro real de lo observado. Para que la pura contemplación sea posible es necesario que el objeto se halle distanciado de nosotros, aislamiento estético (Sánchez,1982, p. 32).

Mario Camacho Cardona nos muestra un punto de vista actual sobre la estética que complementa la perspectiva para el entendimiento de la misma:

“Es el arte de la filosofía que estudia los efectos que produce la percepción de las obras y situaciones objetivas artísticas dentro de un estado crítico evaluativo de la realidad en la conciencia que analiza lo bello, lo sublime, lo grandioso, lo gracioso, lo dramático, etc. (Camacho, 2007, p. 359).

El patrimonio urbano arquitectónico en este caso es el objeto que debiera ser estético por su naturaleza. Sin embargo, es importante reflexionar a que se considera como patrimonio y el porqué de la importancia de su preservación. Cada sociedad se caracteriza por poseer rasgos distintivos identitarios, estos se materializan en el lenguaje, la religión, el conocimiento, la técnica, la ética, la estética, y dan lugar a la cultura, ésta se expresa a través de grandes creaciones materiales tangibles conformando el patrimonio, siendo este una representación simbólica de su identidad.

Roberto Marcelo Álvarez define patrimonio como:

Conjunto de bienes valiosos, materiales-tangibles o inmateriales-intangibles heredados del pasado. Este conjunto de bienes a los cuales los individuos tienen acceso como miembros de comunidades, reflejan el espíritu de una época, de una comunidad, de una nación y de la propia humanidad. (Álvarez, 2010, p.06).

El patrimonio urbano y arquitectónico forma parte del patrimonio cultural, en cuanto a clasificación por escala.

Urbano: Son los conjuntos, centros, sitios históricos e hitos urbanos que evidencian la existencia de una identidad cultural tangible en el medio que los rodea, y el arquitectónico son los edificios y monumentos cuyo valor cultural es asignado debido a los materiales que los constituyen, a su técnica de manufactura, época, tipo de objeto, entorno, autor y significado (Álvarez, 2010, p. 10).

Se distinguen dos posturas comúnmente opuestas:

Progresistas: (basadas en la lógica del valor de cambio, preocupadas por la eficiencia y la productividad; de carácter lucrativo individualista y abierto desapegadas de la historia y eventualmente visionarias)

-culturalistas (Basadas en la lógica del valor de uso, preocupadas por la eficacia y el bienestar, de carácter patrimonialista, comunitario y local apegadas a la historia y la tradición)” (Tena, 2007, p.235).

En una construcción aislada se podrán observar sus características arquitectónicas, pero si se está ante la posibilidad de observar los distintos edificios que se encuentran sobre determinada calle, la conformación de éstos junto con los espacios que los separan, las aceras y el entorno en general se observa el espacio público urbano (Gaspar, 2010) y en relación al comercio, la visual se conforma unitaria.

En las diversas modalidades de la arquitectura existe también la comercial, su función es ambientar un espacio para el desarrollo de una actividad comercial en este caso la arquitectura puede convertirse en un medio de comunicación con los clientes (Gaspar, 2010).

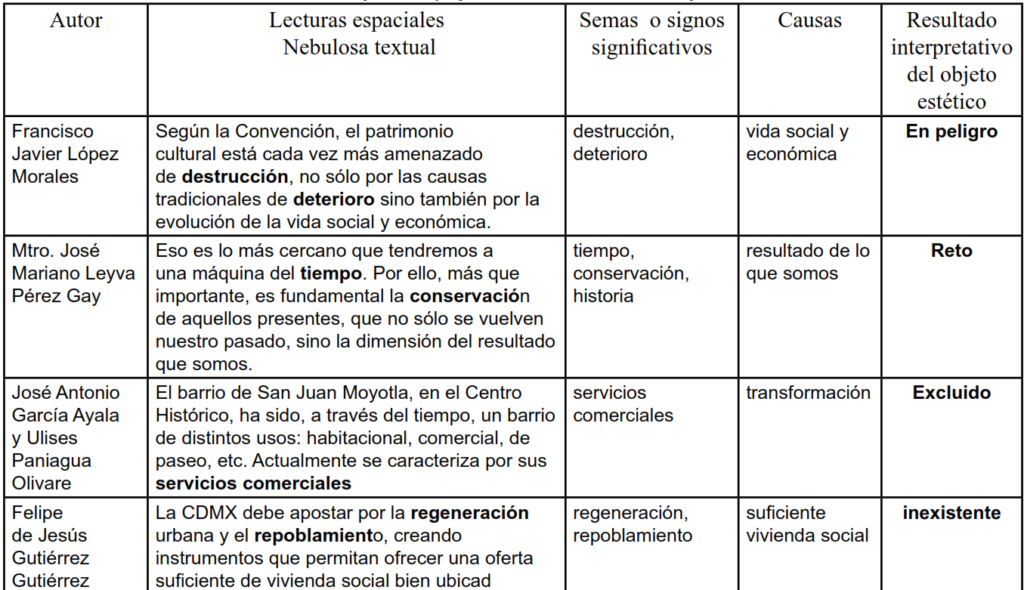

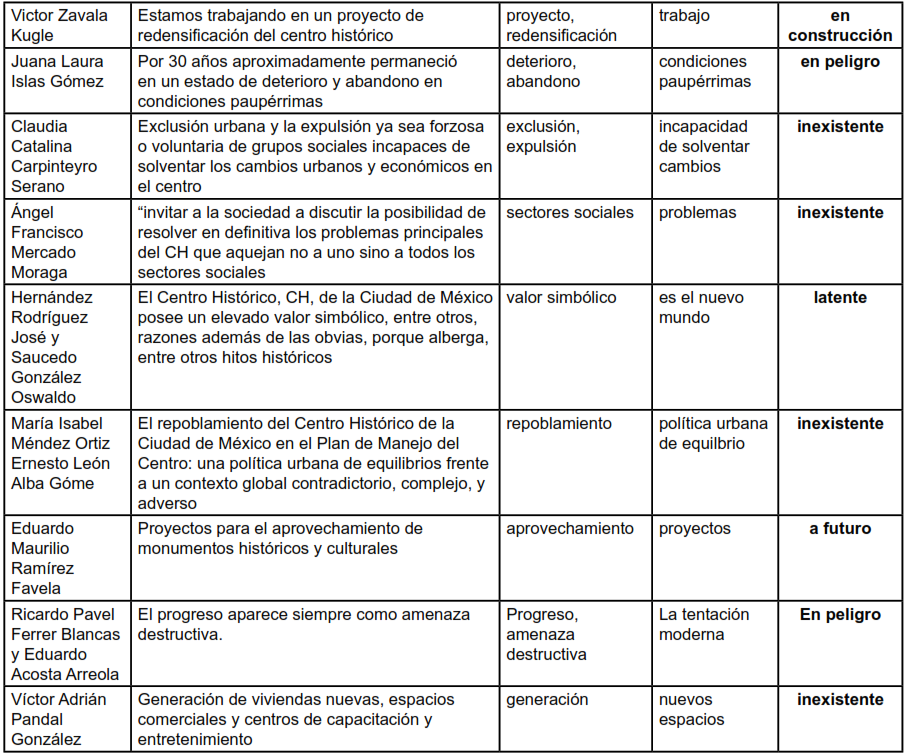

Semiótica y Análisis del Discurso

La Semiótica contempla tres elementos: el objeto, el significado y el significante, esta metodología concluyó con lecturas espaciales , partiendo del concepto espacio significado, mediante un análisis del discurso de diversos actores. Como lo refiere Haidar (2003) el discurso se relaciona también con los sujetos y sus prácticas socio-históricas, cultuales y políticas que operan en sociedades desigualitarias y asimétricas. Por lo tanto, por medio de reflexiones sobre el discurso se extiende a la aplicación de los procesos comunicativos que abarcan las producciones semiótico-discursivas (Karam 2005).

Partiendo de la idea de nebulosas textuales por parte de los diferentes actores, de acuerdo a Camacho (2006):

El contenido sémico espacial suma semas significativos producto de los actos operativos (como parte de las vivencias y los contenidos expresivos de los elementos, generando un sentido sémico (sentido del predicado notificado amplio, acto de dar sentido), que da esencia al acto sémico en el espacio tiempo de la realidad socio-cultural (Camacho, 2006, p.2).

El discurso juega un papel importante y se define según Karam como una determinada circunstancia de lugar y de tiempo en que un determinado sujeto de enunciación organiza su lenguaje en función de un determinado destinatario (tú, vosotros)” (Karam, 2005).

Antecedentes del Centro Histórico de la Ciudad de México

El objeto de estudio es el Centro Histórico de la Ciudad de México que representa un importante patrimonio urbano arquitectónico. Desde la época novohispana, en aquel entonces ya dejó maravillados a los españoles que al llegar y observar la ciudad de Tenochtitlán expresaron lo siguiente:

“[…] entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, en Constantinopla, en toda Italia y Roma, y dijeron que plaza tan bien compasada y con tanto concierto y tamaña o llena de tanta gente, no la habían visto” dijo. Bernal Díaz del Castillo. Los canales, las calzadas, los templos, mercados y plazas aparecen en ella de forma deslumbrante expresó Hernán Cortes. Cartas de Relación” (Tovar, 1991, p.1).

Cabe mencionar, que el comercio ya estaba presente en aquella época como lo observamos en la frase anterior, donde se habla de la existencia de mercados.

En la antigüedad, el centro, se conformó por cuatro barrios principales, al noreste Atzacoalco, hacia el poniente el barrio de Cuepopan y al sureste Teopan o Zoquipan, finalmente, en el suroeste el barrio de Moyotlan, en donde la vieja plazuela de San Juan se ubicó el mercado del mismo nombre rodeado de muchos negocios.

El comercio informal tiene orígenes muy remotos. Así nos lo dice Rodríguez (2010) en el artículo:

El rescate del Centro Histórico de Morelia, donde afirma: La práctica del comercio informal en la vía pública tiene antecedentes muy antiguos en nuestro país, el tianguis como lugar para el intercambio, mercantil por excelencia fue una institución dentro de las culturas prehispánicas del Altiplano Central (Rodríguez, 2010, p.165).

En los años posteriores a la conquista la ciudad se convirtió en un importante eje económico y el centro albergó mercados. El más importante fue el de la plaza del volador, frente a la Universidad de México. También fue construido el Parián.

En el transcurso de la historia, el Centro Histórico de la ciudad de México, ha sido característico del comercio, así se vislumbra en el libro Ciudad de México, crónica de sus delegaciones, al referir lo siguiente:

Luego del movimiento independentista y la desaparición del virreinato la zona histórica de la Ciudad de México se instalaron los poderes políticos del México independiente. El Centro albergaba no sólo la administración pública sino la actividad económica cultural y financiera de la ciudad.

Pero la importancia del Centro Histórico tomo en fuerza en 1980 como lo refiere Silva (2010) al referir lo siguiente:

En 1980 se declaró Zona de Monumentos Históricos y en 1987 patrimonio de la humanidad. Mediante estas acciones públicas, el Centro Histórico cambió también la forma de entender la problemática del comercio ambulante en sus calles. El comercio ambulante se convirtió en un problema asociado con la pérdida del patrimonio histórico, atentando con uno de los elementos más representativos de la identidad nacional. (Silva, 2010).

Y con el paso de los años se fue conformando en dos perímetros el A y el B que rodea a éste como lo explica Tena (2015) que explica que “se ubica en dos delegaciones. “Un 75% de su territorio en la Delegación Cuauhtémoc y el 25% en la delegación Venustiano Carranza. El perímetro A comprende a la Colonia Centro y la porción sur de la Guerrero “(Tena, 2015, p. 84).

El comercio en la vía pública ha sido objeto de diversos problemas a los cuales el gobierno ha tratado de darles rápida solución como fue el Bando de Ordenación y regulación del comercio como refiere Silva (2010).

En 1993 surge el “Bando para la Ordenación y Regulación del Comercio en Vía Pública del Centro Histórico de la Ciudad de México”, aprobado por la asamblea legislativa del Distrito Federal -Programa de Mejoramiento del Comercio Popular, puesto en marcha en julio de 1992 contemplaba la construcción de 27 centros de comercio popular en el que se reubicaría a cerca de 10 000 comerciantes ambulantes que ocupan las calles del centro de la ciudad (Silva, 2010).

A raíz de lo anterior se conformaron diversos pasajes comerciales que se activaron en respuesta a este programa. (Ver tabla 1 y figura 1, 2 y 3).

Figura 1. Pasaje América. Calle 5 de mayo Moyotla Archivo Personal. Figura 2. Pasaje Pimentel. Calle Motolinea. Barrio Moyotla.

El Centro Histórico tiene gran importancia en la actividad económica de la ciudad de México y de la nación. Así lo refiere Tena (2015) al decir que por ser la sede de las instituciones públicas más relevantes y contar con los principales símbolos culturales en México, cada día lo visitan dos millones y medio de personas entre empleados comerciantes y turistas (Tena, 2015, p. 85), pero el comercio ha empezado a desbordarse con el ambulantaje como se refiere a continuación.

En efecto, el retiro de los ambulantes es uno de los primeros pasos en la “revitalización” de los centros históricos, el cual es visto como una precondición para incrementar la inversión privada, el turismo internacional y recrear una idea de unidad nacional que diluye los conflictos presentes en la sociedad (Caprón y Monnet, 2003; García Canclini, 1993).

Se profundiza en el comercio ambulante porque es el que causa mayor detrimento al patrimonio, no sólo por fuera, sino también por dentro, lo que es vendido en las calles se guarda en viviendas deterioradas, en varios casos parte de edificios históricos convertidos en bodegas. Abatirlo no es fácil pues la sociedad lo requiere y lo demanda por diversas circunstancias, una, la falta de empleo; siempre será más barato comprar al ambulantaje que a un comercio bien establecido. De esta manera se van conformando estas prácticas sociales llevadas a cabo por los individuos con menores recursos económicos, gestándose con mucha fuerza en diversas zonas del centro, producto de las carencias laborales existentes en el país.

Actualmente se han removido por medio de granaderos muchas zonas con comercio ambulante un caso de esto es la Plaza Pino Suarez como se puede observar en la Figura 4.

Método

El método empleado en la investigación fue el holístico que fue dividido en dos líneas metódicas, la primera la analítica que consistió en la observación, descripción y caracterización física y gráfica del Centro Histórico; el segundo es el método sintético que consistió en una interpretación generada por la racionalidad de los sistemas complejos en el que se articulan entre si una serie de hechos y actos; asimismo dicho método se utilizó para inferir la relación antagónica de los elementos relacionales de la problemática. De ello se puede hablar de dos etapas: La primera de carácter documental y la segunda de investigación de campo. La primera aporta información substancial de carácter teórico conceptual y la segunda datos, indicadores e índices de campo.

La metodología de análisis se fundamenta en el pensamiento complejo que consiste en la percepción global del sistema en este caso el Centro Histórico de la Ciudad de México dejando de lado los detalles, y conformando un tejido complexus de aspectos relacionados con el comercio y la estética a partir de un enfoque hologramático que consiste en analizar del todo a la parte y de la parte al todo, es decir la coyuntura del todo en este caso el Centro Histórico y la parte, algunas zonas localizadas como ejemplos y con características propias que funcionan como muestra de lo que ocurre de forma generalizada y refuerzan la posición para observar el objeto estético de tal manera que se forme un tejido interrelacionando los casos analizados, siendo cada uno parte del todo, es decir un tejido complejo visto desde la Semiótica y el discurso.

Se identifican imaginarios y lugares de alta significación. El habitante al percibir el espacio urbano, extrae simplificada la información sensorial de los lugares, la pasa a través de los filtros, la organiza y la estructura de forma que resulte comprensible para su capacidad cognitiva (reconocimiento) García (2010).Unidad compleja analizada en este trabajo: (Ver Tabla 2)

Se eligen las nebulosas textuales más representativas de diversos textos por parte de diferentes actores de acuerdo a la repetición de escenas similares analizando su contenido sémico espacial y semas significativos con un sentido sémico, explicando de esta manera el espacio-tiempo de la realidad socio cultural de los diversos actores, organizados por medio del discurso y del lenguaje determinado que va dirigido a los destinatarios.

Resultados

El Centro Histórico cuenta con innumerables bienes inmuebles con carácter de patrimonio histórico y artístico, reguladas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), instituciones que se ocupan de preservar el patrimonio histórico y están relacionados con el marco estético, entre los que destacan edificios de viviendas y diversos equipamientos de uso público en los que se realizan actividades complementarias de habitación y trabajo, que a su vez son actividades de apoyo económico y de servicios. En la planta baja, casi siempre existe comercio, además de que varias zonas tienen comercio ambulante. Los bienes inmuebles de vivienda son de carácter privado y en muchos casos se han convertido en bodegas, sin embargo, deben sujetarse a las políticas públicas establecidas para la zona.

Se realizaron diversos recorridos donde se observó un daño tanto por parte del comercio formal como informal como lo podemos ver a continuación donde se rompen ejes estructurales en los edificios para abrir espacios para el comercio como se observa en las figuras 5 y 6.

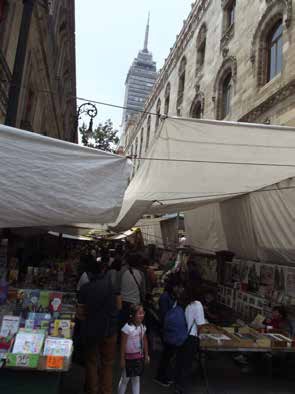

En el caso donde se posiciona el ambulantaje, este cubre el patrimonio urbano arquitectónico sucumbiendo la estética ante el comercio depredador como podemos ver en la figura 7 y 8.

Y conforme uno se aleja de la plaza del zócalo el estado de deterioro en manos del comercio es aun mayor como se observa en la figura 8.

Sin embargo, se observó también que existen edificios de gran belleza en algunos puntos que tienen comercio en planta baja y funcionan de manera armoniosa con el mismo como se puede observar en la figura 9, en la figura 10 y 11. Los aspectos estéticos considerados son fundamentados en la conservación del edificio en su estado original y concebido, sin alteraciones al mismo respetando ejes de composición y materiales, sin la demolición de partes del mismo y con publicidades discretas que respetan el entorno, además del excelente estado de conservación en el que se encuentran.

En la siguiente tabla realizada a partir del discurso de diversos ponentes donde se convocó a gente involucrada e interesada en el tema, se analizan sus lecturas espaciales simbólicas de discursos demostrativos que reflejan la generalidad de pensamiento en dicho evento, se identifican los semas más significativos, y se observa su relación con el objeto estético, en este caso el Centro Histórico de la Ciudad de México (Ver tabla 3).

Tabla 2. Tejido complejo visto desde la Semiótica y el discurso.

En la tabla anterior se presentan por medio de la Semiòtica, los semas y la integración de nebulosas textuales observadas por distintos actores, elegidos de acuerdo al discurso e interrelacionados en un tejido complejo vislumbrando el todo que en este caso es el Centro Històrico y las partes que son las distintas visiones de los actores.

Conclusiones

Entre el equipamiento que se ve sumamente deteriorado es especìficamente el dedicado al comercio, ejemplos de esto es el Mercado Abelardo Rodríguez, en Atzacoalco, el cual cuenta con importantes murales de gran valor estético en su interior.

Cabe mencionar que, pasando este mercado, el comercio ambulante se vuelve un factor depredador, este último hace sucumbir al patrimonio mismo, ocultándolo y deteriorándolo. Está característica se cumple de manera similar en todo el centro cuando uno se aleja de la plaza del zócalo hacia el perímetro B.

En la Merced, perímetro B, ocurre algo similar, es una zona cultural de importantes mercados, que se encuentra actualmente en rescate, y que presenta conflictos intensos de intereses por parte de diversos grupos como son sindicatos, locatarios, habitantes y funcionarios del gobierno.

Tanto los mercados como los pasajes comerciales representan importantes centros de reunión donde el imaginario colectivo conforma esa identidad social y cultural en la zona que hace honor a la visión integral sostenible que se busca lograr con el plan del Centro Històrico (2011-2016) en donde se piensa a este espacio como una ciudad suspendida en el tiempo o ciudad viva con dos ejes principales la integridad y la autenticidad.

Por otro lado existe una propuesta en el año 2013 de un Plan para el Centro Histórico con una visión integral sostenible encaminada a recuperar equilibrios entre aspectos sociales y físicos, entre usos y actividades de cada espacio, entre valores históricos y la construcción de nuevo patrimonio, y entre condiciones estéticas y funcionales (Moreno 2013), éste último con origen en el 2011 donde se gestan las primeras propuestas de la creación de talleres de planeación participativa, impulsando la experiencia vecinal para la identificación de valores culturales, bienes patrimoniales tangibles e intangibles proponiendo políticas y acciones específicas para su salvaguarda, involucramiento de la ciudadanía en la conservación del patrimonio.

La aplicación de lecturas espaciales se pueden integrar en talleres participativos a futuro, en esta investigación las mismas presentan similitud en todos los casos, donde en ningún momento se menciona nada sobre la ciudad estética y bella, sin embargo en general, en el discurso de los actores se identifica una sociedad desigual y asimétrica contenida en dicho espacio, lo que introduce rutas análiticas para la reflexión en donde la preocupación por la equidad es predominante en todos los discursos y consecuencia misma es la estética del lugar puesto que la sociedad es el espiritú de lo urbano y lo estético y su conjunción con la forma conforma una avenencia del objeto estético.

Las nuevas políticas públicas en el Centro Histórico deben dirigirse entonces, de acuerdo al discurso de los actores del espacio que pueden aportar mucho a las problemáticas existentes, se debe seguir trabajando al respecto para lograr una ciudad estética en la que tengan acceso sus habitantes que sea reflejo de una equidad y bienestar social además de su cultura e identidad fomentando una educación ambiental que preserve el patrimonio urbano arquitectónico.

Es constante la palabra deterioro y abandono seguido por la palabra regeneración, aprovechamiento, y en otros casos repoblamiento. Por lo tanto, se identifica un imaginario colectivo similar, su correalidad identifica daño y propone una recuperación.

En el imaginario prevalece una fuerte preocupación por salvar el Centro Histórico, aún siendo patrimonio de la humanidad se vislumbra como un espacio en riesgo, no se visualiza como algo estético en el espacio tiempo actual, sino como un lugar de alta significación y por ese motivo se considera con gran valor y en peligro.

Y respondiendo a las preguntas planteadas al principio, se presentan casos donde el comercio no afecta el patrimonio y luce de manera grata y majestuosa, lo cual refuerza la postura de fomentar una educación ambiental y estética.

Por lo tanto, la economía, política y estética deben de estar planteadas para conseguir una marca de ciudad que genere rasgos identitarios integradores. La producción material simbólica con contenido estético genera presencia y ésta fomenta el mercado. Esto anterior puede armonizar comercio y estética con la continuidad de talleres participativos y actividades que mejoren el futuro de los habitantes, elevando su calidad de vida, y en donde ellos mismos se preocupen por estos inherentes culturales.

La aportación y pertinencia en el ámbito de la investigación es el fomentar la educación ambiental por medio de círculos de reflexión o talleres de participación ciudadana dirigida en relación a una orientación estratégica de políticas públicas para estudiar las articulaciones entre procesos mercantiles e implementación de las mismos reforzando la imagen de ciudad en un ámbito estético, que mejore la calidad de vida de los habitantes y refuerce rasgos identitarios parte de un patrimonio cultural no estático puesto que la ciudad está viva y en constantes procesos de cambio.

Bibliografía

Acha, J. (1997). Los conceptos esenciales de las artes plásticas. México: Ediciones Coyoacán México.

Álvarez, R. y Quiroga M. (2010) Teoría del Objeto. España: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER.

Álvarez R., Gaspar Vera A., Quiroga M. (2010) Preservación del Patrimonio Urbano Arquitectónico. España: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER.

Andrade Frich, Bodil (2004) Semiótica, educación y gestión ambiental. Universidad Iberoamericana. Puebla.

Cabello y Aso Luis. (1876) La Arquitectura y su teoría estética expuesta comprobada y aplicada a la composición. Madrid: Fortanet Madrid.

Camacho, Cardona M. (2007) Diccionario de Arquitectura y Urbanismo. México: Editorial Trillas.

__________Cardona M. (2006) Espacio Sémico Urbano Arquitectónico. Ecuador: Universidad Técnica particular de Loja.

Caprón, Guénola; y Jérôme Monnet. (2003) Una retórica progresista para un urbanismo conservador: la protección de los centros históricos en América Latina. En Espacio público y reconstrucción de ciudadanía, coordinado por Patricia Ramírez Kuri, México: Flacso y Miguel Ángel Porrúa.

Ciudad de México. Crónica de sus delegaciones. México Secretaría de Educación, Gobierno del Distrito Federal.

Eco U. (2011) Tratado de Semiótica General. México: Editorial de Bolsillo.

Edgar Morin y los siete saberes para la educación del futuro Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=lOVySRdGyV0 Recuperado el 1 de Julio del 2013

García Ayala J. (2010) Lugares de Alta significación. México Editorial Plaza y Valdés.

Gaspar Vera A. (2010) Interrelaciones entre urbanismo y Arquitectura. España: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER.

Karam T. (2005). Una introducción al estudio del discurso y al análisis del discurso. Global media Journal ISSN 1550-7521 http://www.redalyc.org/pdf/687/68720305.pdf

Leach N. (2001). La an-estética de la Arquitectura. Colección Hipótesis. Barcelona: Editorial Gustavo Gili

Memorias del Foro Políticas Publicas en el Centro Histórico. Balance y perspectivas. 12 al 14 de mayo. Antiguo Palacio de la Inquisición.

Moreno Toscano A. (2013) Hacia un nuevo modelo de Gestión en Centros Históricos Autoridad del Centro Histórico, GDF

Morín Edgar. (1998) Introducción al Pensamiento Complejo. Editorial Gedisa

Plan Integral del manejo del centro histórico de la ciudad de México 2011-2016

Revitalización de Centros Históricos. IX Encuentro Internacional de Desarrollo y conservación. (2010) México

Rubiano, Elkin, Tres aproximaciones al concepto de cultura: estética, economía y política Signo y Pensamiento [en linea] 2006, XXV (julio-diciembre) : [Fecha de consulta: 26 de octubre de 2016] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86004908> ISSN 0120-4823

Sánchez Vázquez A. (1982) Antología. Textos de estética y teoría del arte. Universidad Nacional Autónoma de México

Silva Londoño D. Comercio ambulante en el Centro Histórico de la ciudad de México (1990–2007). Revista Mexicana de Sociología Rev. Mex. Sociol vol.72 no.2 México abr./jun. 2010 Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032010000200001. Acceso 18 de abril

Souriau Etienne (1965) La correspondencia de las artes. Elementos de estética comparada. México Buenos Aires: Breviarios del Fondo de Cultura Económica.

Tena Núñez, R. (2007) Ciudad cultura y urbanización sociocultural. México: Editorial Plaza y Valdés.

_______________R. (2015) Cultura urbana en las megalópolis de América Latina: México y Sao Paulo. México: Editorial Navarra

Teoría de la complejidad. Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=7aXJFomboxA Recuperado el 1 de Julio del 2013.

Tovar de Teresa, G. (1991). La ciudad de los palacios crónica de un patrimonio perdido. Tomo 1 y 2. México Editorial Vuelta.