Public space as a temporal articulation with the destruction and reconstruction of the city

Milton Montejano Castilloa, Mildred Moreno-Villanuevab

aInstituto Politécnico Nacional: ORCID, E-mail, Google Scholar

bInstituto Politécnico Nacional: ORCID, E-mail, Google Scholar

Recibido: 21 de mayo de 2022 | Aceptado: 23 de Junio de 2022 | Publicado: 31 de agosto de 2022

Resumen

El objetivo de este artículo es presentar una reflexión sobre el espacio público como elemento de articulación ante los momentos de destrucción y reconstrucción de una ciudad por causa de desastres. Por otra parte, un segundo objetivo es indagar cuáles son las características de esos espacios. Para ello, y a partir de una serie de trabajos que los autores han realizado previamente, se proponen dos tipos de articulaciones temporales entre el espacio público ante el desastre: una articulación retrospectiva, y una prospectiva. Posteriormente, a partir de la documentación y el análisis de casos de estudio en ciudades de Japón, se documentan las características de dichos espacios. Se pretende, como objetivo último, tener un marco de referencia para ciudades como la de México, donde es necesario preparar este tipo de espacios ante el riesgo sísmico, principalmente.

Palabras clave: espacio público, riesgo, desastres, Japón moderno

Abstract

The objective of this article is to present a reflection on public space as an element of articulation in times of destruction and reconstruction of a city due to disasters. On the other hand, a second objective is to investigate the characteristics of these spaces. For this and based on a several works undertaken by the authors, two types of temporary articulations between the public space and disasters are proposed: a retrospective articulation and a prospective one. Subsequently, based on a documentation and analysis of case studies in Japanese cities, the characteristics of these spaces are documented. The ultimate objective is to have a reference framework for cities such as Mexico City, where it is necessary to prepare this type of spaces mainly for seismic risk.

Key words: public space, disaster risk, modern Japan.

Introducción

A partir de la segunda década del siglo XXI, una creciente literatura se ha estado concentrando en el rol del espacio público en el contexto de desastres (Wei, et al., 2020; French, et al., 2019; y Koren & Rus, 2019). Por un lado, dichas investigaciones no se han producido desde un solo campo, sino que ha sido necesario un abordaje desde varias disciplinas, incluyendo principalmente el diseño urbano y el diseño de paisaje (Allan et al., 2013); el análisis espacial (Villagra, et al., 2014) y la planificación de la recuperación ante desastres (Dionisio et al., 2012). Tomando como marco interpretativo este último campo, puede decirse que las investigaciones sobre el tema comenzaron enfocándose en las funciones del espacio público en la etapa de emergencia y recuperación después de sismos, y posteriormente el interés se fue dirigiendo gradualmente hacia el rol de dichos espacios en una etapa de prevención (Baskaya, 2015), lo que a la fecha permite esbozar con mayor detalle la relación que guarda el espacio público con cada uno de estos momentos del desastre (ver Tabla 1), entendido este no como un evento único crítico, sino como la materialización de un riesgo construido en el tiempo y con factores causales en el pasado (Oliver-Smith et al., 2016), lo que demanda acciones en el presente para anticipar una respuesta y una recuperación en el futuro. Y son estas temporalidades la que nos permitirían concebir y proponer la naturaleza del espacio público bajo dos formas de articulación con respecto a la vida de la ciudad en riesgo. La primera sería una articulación retrospectiva, en donde el espacio público es el marco y vehículo para mantener viva la memoria del desastre y el recuerdo de la pérdida. A esta categoría podrían pertenecer tanto los espacios que ya existían en el momento del desastre, como aquellos creados para ese fin; segundo, una articulación prospectiva, donde el espacio público es concebido como un espacio de aprendizaje permanente ante la emergencia a futuro, y como un refugio adaptable, a donde pertenecerían tanto los espacios de nueva creación, como los adaptados para este fin. Dentro de esta categoría, el espacio público no solo representa un soporte físico en la recuperación, sino que también adquiere un significado en la participación para la garantía de derechos en la etapa de reconstrucción (Berroeta et al., 2016).

Tabla 1. Formas de articulación temporal entre el espacio público y el desastre. Fuente propia.

| Momento del desastre | Formas de articulación temporal con el desastre | Propósito que el espacio público puede cumplir según la etapa del desastre | Tipo de espacios públicos requeridos |

| Prevención | Articulación retrospectiva | · El espacio público como contenedor de monumentos o como un monumento en sí. | Pueden ser espacios de nueva creación o espacios adaptados para ese propósito.

|

| Articulación prospectiva | El espacio público como marco de aprendizaje para:

· Simulacros, · Organización de brigadas, · Aprendizaje de estrategias de supervivencia. |

Espacios de nueva creación o espacios adaptados para ese propósito. | |

| Emergencia | Articulación con el presente. | El espacio público como:

· Refugio inmediato. · Apoyo en la organización de acciones de búsqueda y rescate.

|

Espacios que existen o que ya no existen, y que no necesariamente fueron creados con ese propósito. |

| Recuperación | Articulación retrospectiva y prospectiva | El espacio público como:

· Contenedor de vivienda temporal. · Apoyo ante la recuperación de pertenencias. · El espacio público como foro de expresión ante la necesidad de vivienda en el contexto de la reconstrucción. |

Generalmente se ocupan calles y espacios ya existentes. |

Bajo este punto de partida surgen dos preguntas que estructuran este trabajo: ¿Cómo son y qué cualidades tienen los espacios públicos de articulación temporal con el desastre? Y segundo, ¿Difieren dichas cualidades cuando se trata de espacios adaptados o de nueva creación?

Metodología

Para responder las preguntas que dan pie a esta investigación, la metodología está basada en cuatro componentes que aluden a la identificación y sistematización de la muestra, así como su análisis y descripción, que se presentan enseguida.

Identificación de espacios representativos

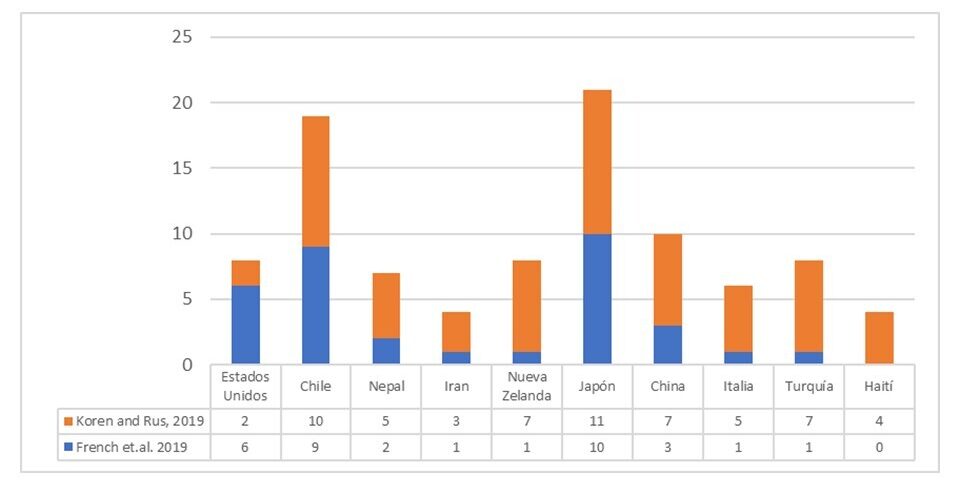

Con el fin de identificar los espacios públicos que a nivel internacional pudieran ser representativos de un fuerte vínculo con el desastre (de manera retrospectiva o prospectiva), se consideraron las revisiones sistemáticas que se han hecho sobre el tema en los últimos cinco años para identificar los países en donde más se ha trabajado el tema, y donde se han creado y/o adaptado espacios para los fines mencionados. De acuerdo al análisis realizado por French et al. (2019) y Koren and Rus (2019), a nivel internacional son diez los países en donde más atención ha recibido el tema: Chile y Japón a la cabeza, con un conteo similar entre 9 y 11 referencias internacionales, respectivamente, al que le siguen en un segundo grupo, de manera no consensuada numéricamente: China, Nepal, Turquía, Nueva Zelanda y Estados Unidos, y un tercer grupo que hace referencia a Irán, Italia y Haití con el menor número de referencias identificadas (ver Figura 1).

recientes. Fuente: Elaboración propia a partir de: Koren and Rus, 2019 y French et al., 2019.

Después de tener este primer panorama, se realizó un análisis bibliográfico más fino con el objetivo de ver no solo el número de referencias a estos dos países, sino el tipo de espacios a los que se alude. Así por ejemplo, se encontró que las publicaciones existentes que hacen referencia a Chile, se refieren sobre todo a la forma como se ocuparon los espacios existentes en las ciudades de Concepción (Allan et al., 2013) y Valdivia (Villagara et al., 2014) durante sismos, por citar dos ejemplos, mientras que las publicaciones que hacen referencia al caso de las ciudades japonesas se han concentrado en las transformaciones urbanas después de desastres de origen natural y antropogénico (Hein, 2005); los tipos de parques públicos destinados a la prevención en Japón (Wei et al., 2020; Dionísio et al., 2012); o los espacios públicos preparados para desastres co-diseñados y gestionados por la población y el gobierno (City of Kobe, 2015; Bryant and Allan, 2013). A partir de esta búsqueda, se supo por ejemplo que, en el año 1657, el antiguo Edo, ahora Tokio, sufrió un devastador incendio, y que a partir de esa experiencia se promulgó una ley que introdujo grandes extensiones de espacio público entre la ciudad, para que actuaran como “buffers” o espacios de protección ante el fuego (Hein, 2005:214). Por lo tanto, no es de sorprender que en la historia moderna de las ciudades japonesas se cuente con una muy desarrollada práctica y adaptación de espacios públicos distribuidos en sus ciudades más vulnerables; ejemplo reciente de ello es la Guía para la planeación y diseño de parques para la prevención de desastres (Technical note of NILIM,No.857).

En conjunto, estas informaciones dirigieron los planes para realizar una documentación en sitio en Japón para conocer sus espacios públicos asociados a desastres, incluyendo entrevistas con autoridades encargadas de protección civil. Cabe mencionar que, como un proyecto a largo plazo de los que suscriben, no se ha descartado la posibilidad de complementar la información con visitas a otros países y otros espacios, sin embargo, las circunstancias traídas por la pandemia han limitado severamente esta posibilidad en los últimos dos años.

Sistematización de espacios muestra

Se registraron espacios de Japón en las ciudades de Kobe, Hiroshima, Kyoto y Tokyo (ver Figura 2), identificando los espacios en un mapa a partir de registros captados en los archivos de la biblioteca del Disaster Reduction and Human Renovation Institution (DRI), en Kobe, Japón, mismos que fueron identificados en su ubicación en Google Maps y en Google Earth para su registro de área.

públicos preparados ante desastres. Fuente propia.

Respecto a la muestra, se identificaron 32 espacios públicos preparados en caso de desastre, de los cuales 26 se localizaron en Kobe, 2 en Tokyo, 2 en Hiroshima y 2 en Kyoto. Para el registro en sitio se utilizó un mapa impreso del lugar, cámara fotográfica, cámara de video, hojas y lápices para croquis de los espacios, y GPS.

Debido a la variedad y diversidad de espacios, se realizó una tipología de acuerdo al tamaño del espacio, tipo de uso de suelo del entorno, priorizando: niveles, escala, si son abiertos, cerrados o abierto-cerrados y los tipos de vialidades del entorno, así como elementos que constituyen el espacio, quedando 8 tipologías de espacios: 1. Espacios de manzana, 2. Espacios de vivienda colectiva, 3. Espacios de vecindario, 4. Espacios de distrito, 5. Espacios de ciudad, 6. Espacios de información y preparación ante desastres, 7. Espacios de memoria, y 8. Espacios de refugio.

Análisis de la muestra de espacios

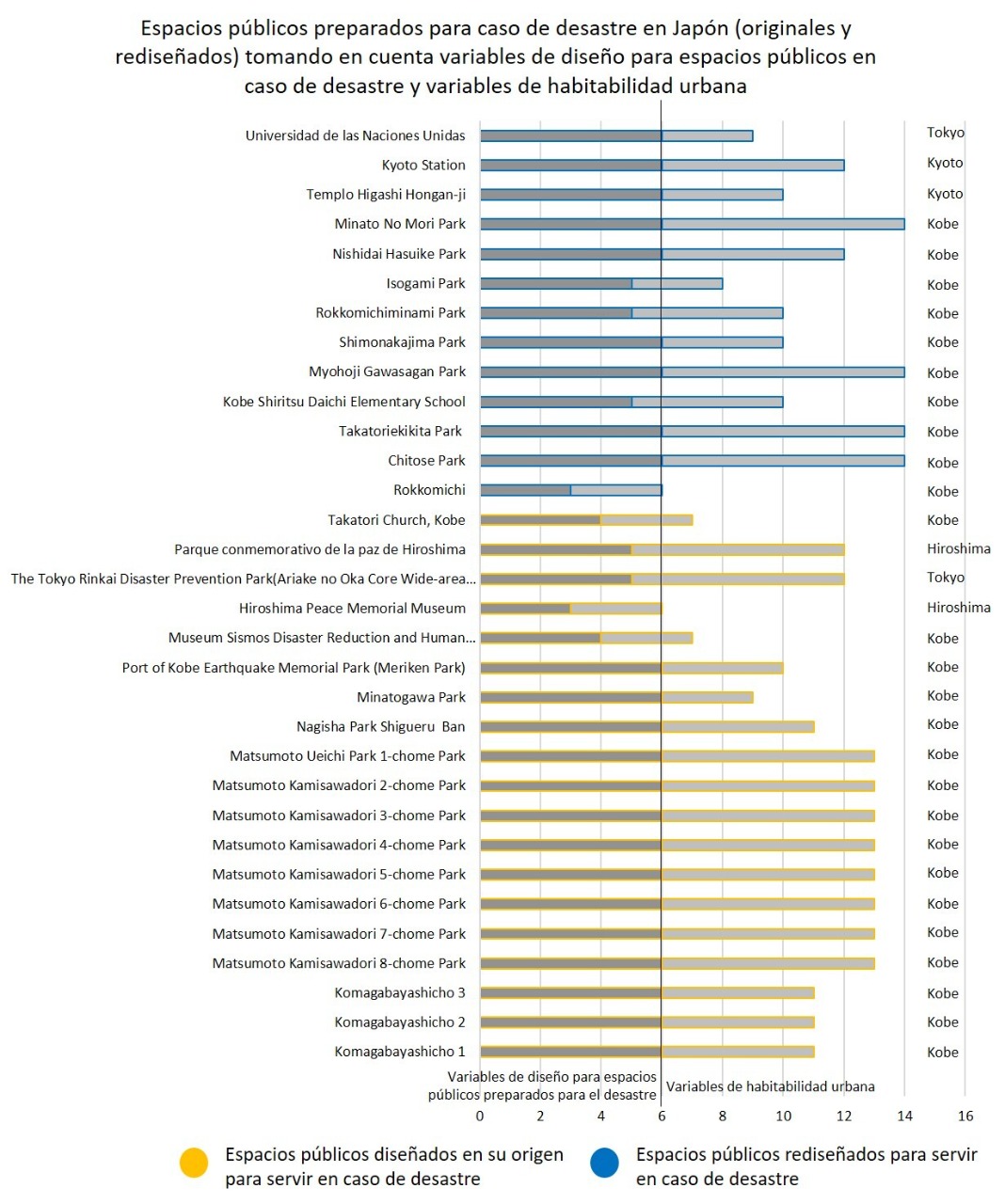

Con la información registrada se elaboró una tabla con el nombre del espacio público, la ciudad a la que corresponde, el tipo de espacio público en el que se le clasificó, los metros cuadrados aproximados del espacio y la naturaleza del espacio (original o rediseñado) (ver Tabla 2). A partir de la Tabla 2 se graficó la información tanto en los espacios originales en su diseño inicial, como en los espacios rediseñados, tomando en cuenta en su medición las variables de diseño para espacios públicos preparados para el desastre y las variables de habitabilidad.

Tabla 2. Listado de espacios públicos preparados ante desastres que fueron visitados, documentados y analizados en Tokyo, Kobe, Kyoto e Hiroshima, Japón. Fuente propia.

Por su parte, las variables con las que se analizaron los espacios fueron el resultado de sobreponer las variables requeridas para el diseño de espacios públicos preparados para el desastre (V2) propuestas por French et al. (2013), y las variables de habitabilidad (V1) en el espacio urbano (Montejano & Moreno, 2017; De Schiller, 2001). Con ello se obtuvo una sumatoria de los valores -de acuerdo con las variables- por cada espacio, y se consignaron en la tabla mencionada. La descripción de estas variables puede observarse en la Tabla 3.

Tabla 3. Descripción de las variables de diseño y análisis de habitabilidad de espacios públicos en caso de desastre. Fuente: elaboración propia a partir de Montejano & Moreno, 2017; De Schiller, 2001 y French, et al., 2019.

| Tipo de variable | Variables | Definición | Importancia de la variable ante desastres |

| Variables para el diseño de espacios públicos preparados ante el desastre (V1) | Multifuncionalidad | Que los espacios sean flexibles, que puedan tener diferentes funciones o que sean híbridos; esta variable de diseño tiene en cuenta que mientras mejor diseñados estén los espacios para las funciones de la vida diaria, mejor funcionarán ante el desastre. | De forma que puedan actuar como componentes principales durante la emergencia. |

| Redes | Debe funcionar a escala de lo colectivo, además de tener autonomía. Proporciona conexiones entre espacios. Incluye redundancia, accesibilidad, escala, distribución y agrupamiento. | Las conexiones entre espacios pueden aumentar la capacidad de una comunidad para responder a los terremotos durante la evacuación. | |

| Localización del sitio e idoneidad | Destaca la manera de ubicar un espacio seguro predeterminado. Incluye identificación de riesgos, planeación de escenarios y condiciones del sitio. | Sirve para la identificación de áreas expuestas a amenazas en un lugar. Mapeo de microzonificaciones. | |

| Tamaño y Función | Cuanto más grande es el espacio abierto, más importante es su valor percibido para la prevención de desastre. | Se da respuesta más rápida a la recuperación por la claridad del uso. | |

| Elementos del sitio | Identifica los atributos del espacio y la disponibilidad de los mismos para ser utilizados en caso de emergencia. Incluye agua, sanitización, comida, luz, energía, señalética y comunicación. | Esta disponibilidad permite planificar el espacio. | |

| Resiliencia social | Apoya la creación de conexiones personales y sociales. Incluye programación, compromiso de la comunidad y educación. | Creación y participación en estrategias para afrontar factores estresantes del entorno ante el desastre. | |

| Variables de habitabilidad en el espacio urbano (V2) | Accesibilidad | Grado o medida en que las personas pueden utilizar un espacio público. Accesibilidad universal, sin barreras en el entorno y sin barreras al interior. | La accesibilidad al espacio público es crucial en todas las fases del desastre: en la fase de emergencia (con fines de evacuación), las actividades de búsqueda y rescate (para la organización de actividades), y la reconstrucción (para el refugio temporal). |

| Legibilidad | Claridad en su entendimiento a partir de elementos de comunicación. Mapas de localización, identificación de áreas, letreros de normas o uso de áreas, entre otros. | Apoya la lectura del espacio para su uso en momentos de emergencia con anuncios de zonificación o explicación de uso de áreas. | |

| Vitalidad | Que tan utilizado es el espacio, personas que ocupan el lugar y actividades que ahí se desarrollan. Se observa la atracción del espacio para su uso diverso. | El espacio, de acuerdo a su vitalidad, es más adaptable a diversos usos, porque su atracción durante la cotidianeidad le da confianza a la comunidad para su uso ante desastres. | |

| Robustez | Permite al espacio adaptarse a cambios de acuerdo a sus características. | Se puede adaptar fácilmente ante desastres al uso conveniente de la situación. | |

| Seguridad | Elementos físicos de seguridad que controlan el espacio, como cámaras, policía, módulos de vigilancia y vigilancia vecinal. | Los elementos físicos de Control y seguridad privada (como barreras físicas) pueden impedir la accesibilidad parcial o total al espacio público. | |

| Adyacencia habitacional | La vivienda alrededor de los espacios públicos debe estar equilibrada con el resto de los servicios. | Se ha observado que la adyacencia residencial al espacio público permite que las personas se cierren a los edificios derrumbados en lugar de ir a refugios temporales oficiales. | |

| Infraestructura y mobiliario urbano | Los elementos tangibles y cuantitativos que se encuentran en el espacio público. | El mobiliario urbano puede permitir o impedir la rápida instalación de instalaciones de emergencia como tiendas de campaña para la recepción de alimentos o atención médica. La infraestructura, como el agua o un espacio público seguro, pueden facilitar refugios temporales. | |

| Permeabilidad | El espacio es transparente al interior al exterior, la vegetación puede ser abundante, pero las copas de los árboles y los componentes del espacio (fuentes, esculturas, monumentos, mobiliario) no obstruyen la visibilidad. | Permite identificar lo que sucede al interior y exterior del lugar para su organización, o bien, identificación de riesgos. |

Descripción de espacios muestra

Finalmente se tomaron en cuenta seis espacios públicos para explicarlos como articuladores temporales en dos direcciones, ilustrados al final de este artículo.

- Espacios de articulación retrospectiva: Parque Conmemorativo de la Paz, en Hiroshima.

- Espacios de articulación prospectiva: The Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park; Nagisha Park; Minato No Mori Park, y las zonas habitacionales de Matsumoto-Kamisawadori y Komagabayashicho, en Kobe.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados, comenzando por la descripción de la tipología encontrada, que se muestra de manera ascendente en cuanto a superficies y radios de acción.

Espacios públicos preparados para los momentos del desastre en Japón

- Espacios de Manzana: son identificados por ser espacios públicos de microescala que se encuentran al interior de una manzana, sus dimensiones varían entre 80 y 130 m2; se hallan rodeados de edificaciones de poca altura que van desde 1 hasta 4 niveles; estos espacios pueden tener diversos usos, pero su definición está en el sentido de apoyo a la población que habita dicha área en el momento de prevención y emergencia, y se puede acceder a ellos por todos sus lados. A pesar de que son lugares abiertos, normalmente se limitan al uso de las personas que viven en ese lugar. Hay tres o cuatro espacios por manzana interconectados entre sí por su uso, por su definición y su accesibilidad. En ellos predominan las formas regulares.

- Espacios de vivienda colectiva: espacios públicos que se encuentran al interior de conjuntos habitacionales, vinculados entre sí para el cuidado de un mismo objetivo, apoyar a los usuarios del conjunto de vivienda ante la emergencia, rodeados de edificaciones con un mismo uso de suelo y un mismo conjunto; los usuarios de estos espacios son principalmente población que vive en el mismo lugar, aunque no son espacios cerrados. Las dimensiones van de 120 a 900 m2, accesibles por entradas principales a los conjuntos que se encuentran rodeados de vías terciarias.

- Espacios de vecindario: son espacios públicos de pequeña escala que se encuentran en un barrio o vecindario de la ciudad, el barrio o vecindario está compuesto por varios bloques que a su vez contienen de 5 a 10 manzanas por bloque, localizados uno por cada bloque. Sus dimensiones varían entre 400 y 900 m2, y están rodeados de edificaciones de mediana altura que van desde 2 hasta 8 niveles. Son espacios más abiertos de uso público y accesibles, vinculados en función al contexto, y preparados para dar soporte a la comunidad ante la emergencia.

- Espacios de distrito: son espacios públicos de mediana escala, pueden encontrarse varios en un mismo distrito; sus dimensiones varían de 2,000 a 20,000 m2, y se encuentran conectados entre sí por vías de comunicación terrestre secundarias, se encuentran rodeados de edificaciones que van desde 5 hasta 15 niveles, predominando estos últimos; son espacios abiertos de uso público, a ellos acude población de diferentes vecindarios o barrios, y se encuentran preparados para apoyar a la población cercana en caso de emergencia.

- Espacios de ciudad: son espacios públicos de gran escala, accesibles por vías principales, las dimensiones de estos espacios van de 20,000 m2 en adelante; están rodeados de edificaciones altas que se elevan hasta más de 20 niveles, rodeados de vías terrestres de uno, dos y tres niveles, o bien accesibilidad terrestre y marítima o vías de trenes o metro; son espacios construidos para apoyar los momentos del desastre, ya sea diseñados desde su origen o bien adaptados para ello.

- Espacios de información y preparación ante desastres: son espacios edificados con el propósito de informar, concientizar y preparar a la población ante desastres. Su ubicación es estratégica, al estar aledaños a espacios públicos preparados para el desastre o con un sentido de memoria del desastre, estos pueden ser museos, centros de investigación o institutos.

- Espacios de memoria: espacios preparados para recordar sucesos asociados a desastres a partir de monumentos, esculturas, placas o intervenciones públicas, de escala variable.

- Espacios de refugio: espacios cerrados de uso público o privado, que se encuentran preparados para habilitarse como refugio en caso de emergencias; estos pueden ser estaciones de trenes, templos, universidades, hospitales o edificios privados o institucionales.

Análisis de la muestra de espacios

De acuerdo a la ponderación de los espacios, se tuvieron los siguientes resultados. En cuanto a los dos grandes grupos de espacios (los de nueva creación y los espacios adaptados), se tiene que, de los 32 espacios clasificados, un 59% (19) de ellos han sido espacios diseñados desde su origen para servir en diferentes momentos del desastre, mientras que el 41% (13) corresponde a espacios públicos rediseñados y para el mismo fin. En general, se aprecia que no existen diferencias muy marcadas con respecto a las variables que los califican en su habitabilidad y diseño, sin embargo, los espacios que presentan un valor más alto con respecto a ambos tipos de variables cumpliendo con el total de ellas (14 variables), corresponden a aquellos espacios rediseñados (Minato No Mori Park, Myohoji Gawasagan park, Takatoriekikita Park y Chitose Park), que son el 12.5% (4), seguidos del 25 % (8) de los parques que cumplen con el 93% de las variables, cubriendo la totalidad de las variables de diseño para espacios públicos preparados ante el desastre, donde estos se encuentran en la categoría de espacios públicos que en su origen fueron diseñados con este objetivo (Matsumoto Ueichi Park y Matsumoto Kamisawadori 1 a 8) (ver Figura 3).

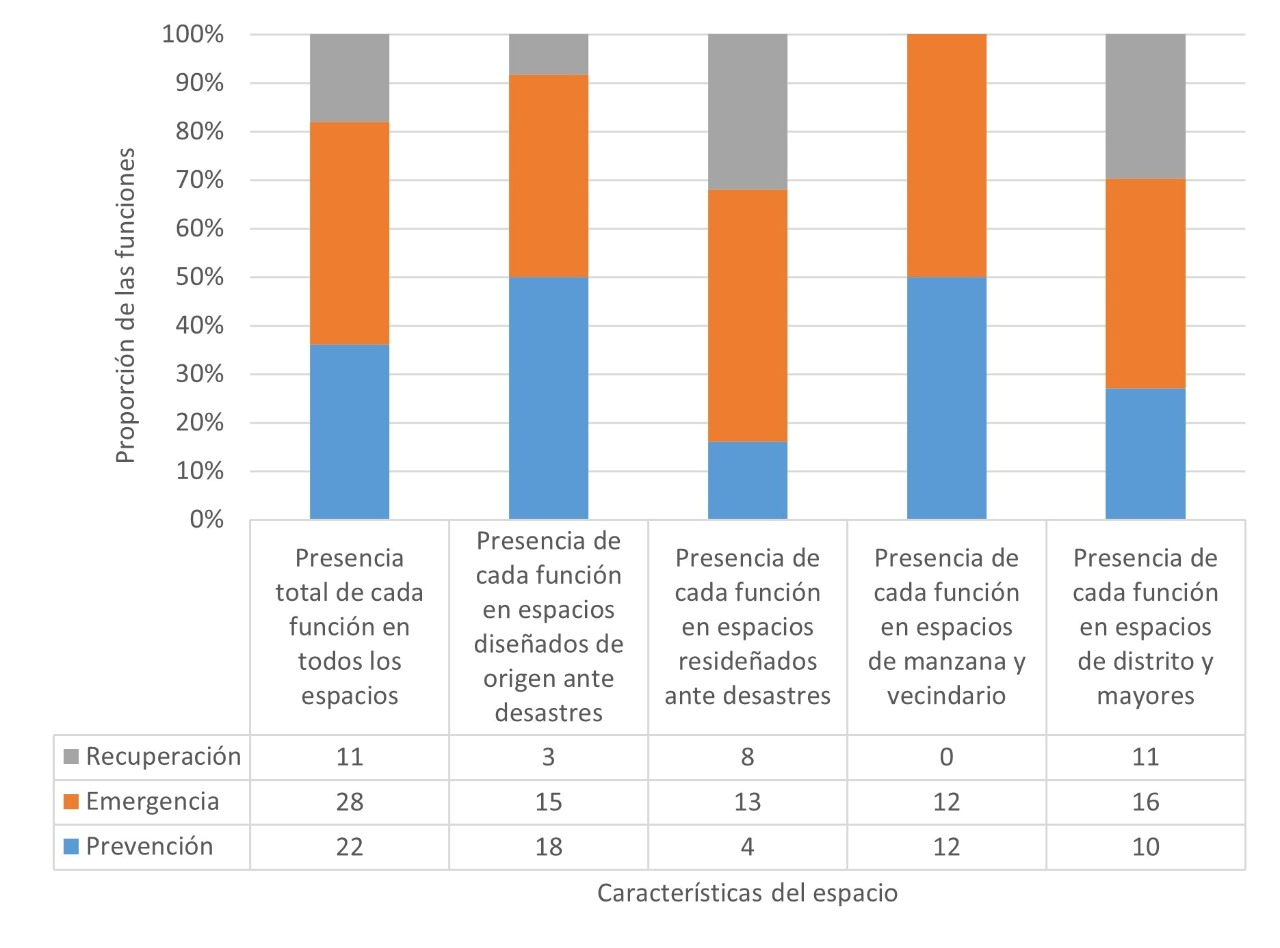

Características de los espacios y su correspondencia con los momentos del desastre

Para observar el rol que se les asigna a los espacios ante el desastre, se graficó la presencia de funciones asociadas a cada tipo de espacio, analizándolas en este trabajo según su diseño y actividades programadas: espacios diseñados de origen ante desastres, espacios re-diseñados ante desastres, espacios con adyacencia directa de vivienda (de dimensiones menores que incluyen espacios de manzana, de vecindario y de vivienda colectiva), y espacios de dimensiones mayores, que incluyen espacios de distrito y mayores (ver Figura 4).

¿Qué momento del desastre recibe mayor atención según el tipo de espacio?

De acuerdo a la Figura 4, en términos generales el diseño va enfocado en mayor medida hacia la emergencia, seguida por la prevención, y finalmente la recuperación. Un comportamiento similar se observa cuando se ha tenido la oportunidad de diseñar desde su origen los espacios ante desastres: la mayor atención la recibe la prevención, seguida por la emergencia, y en una proporción muy menor la recuperación. En los espacios ya existentes, la emergencia sigue estando a la cabeza, seguida de la recuperación.

¿Son excluyentes las funciones en los espacios?

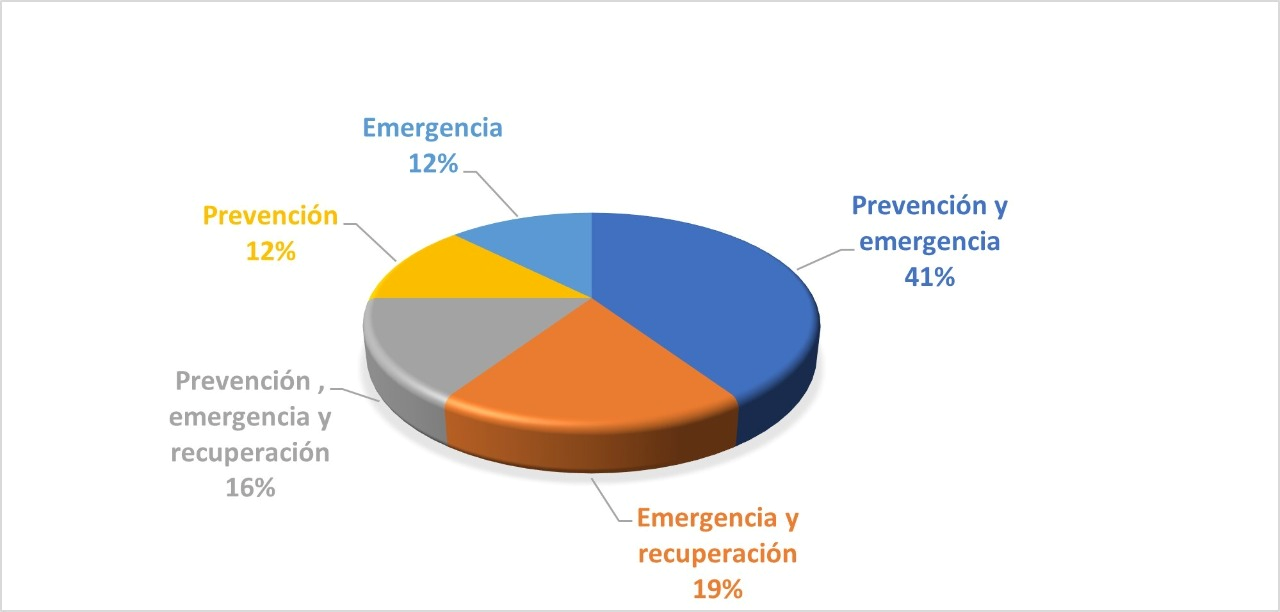

Un punto importante en términos de diseño es saber si es posible integrar funciones para diferentes momentos del desastre. El 60% de los espacios públicos analizados se presentan asociados a dos etapas del desastre, El 41% de los espacios sirven para ser utilizados durante la etapa de la prevención y la emergencia, mientras que el 19%, para la emergencia y la recuperación. El 24% de los espacios se presentan asociados a una etapa del desastre, el 12% sirve para la prevención, mientras que el otro 14% es apto para la emergencia. Por último, el 16% de los espacios públicos analizados son aptos para ser utilizados en los tres momentos del desastre (Ver Figura 5).

¿Varía la función del espacio en razón de sus dimensiones?

En lo que respecta a los espacios de menor tamaño y que son adyacentes a la vivienda, la prevención y la emergencia ocupan igual proporción, mientras que la recuperación está ausente. Esta última función aparece en razón de mayores dimensiones de los espacios para las categorías de distrito en adelante; sin embargo, aún en estas últimas categorías sigue estando en una posición secundaria la recuperación junto con la prevención, otorgándosele mayor importancia a la emergencia.

Al relacionar la cantidad de momentos del desastre (prevención, emergencia y recuperación) asociados al espacio público, con las superficies de los mismos (que van de los 80 m2 hasta los 142,994 m2), se observa que aquellos que reflejan dos momentos del desastre y que son la mayoría (19 de 32 espacios registrados) se encuentran concentrados en dimensiones que van de entre los 80 m2 y los 20,000 m2, seguidos de aquellos que reflejan un solo momento (8 de 32 espacios registrados) donde se observa variabilidad entre las dimensiones. Mientras que aquellos donde se observan los 3 momentos del desastre se hallan concentrados en un rango de dimensiones que va entre los 20,000 m2 y los 43,000 m2; solo uno de ellos se sale del rango, siendo el espacio más grande en dimensiones de todos. Por otra parte, en la Tabla 2 se puede observar que en su totalidad (el 100%), los espacios públicos más pequeños se encuentran aptos para la prevención y la emergencia. Estos son: los espacios públicos de manzana, los espacios públicos de vecindario, y los espacios de vivienda colectiva. De los espacios de distrito, solo un 14% se encuentra preparado para esos dos momentos, mientras que el resto de este tipo (86%) son espacios para la emergencia y la recuperación. El 80% de los espacios de ciudad se encuentran perfilados para los tres momentos del desastre, mientras que el 20%, únicamente para prevención. De los espacios de información y preparación ante desastres, el 33% es apto para los tres momentos del desastre, mientras que el 67% únicamente para la prevención. El 50% de los espacios de memoria sirven para la prevención y la otra mitad para la emergencia, mientras que el 100% de los espacios de refugio, son aptos únicamente para el momento de la emergencia.

El espacio público ante desastres desde la perspectiva de la gestión

Con la ayuda de una intérprete del japonés al inglés, se logró conocer un poco de la percepción que se tiene desde la gestión pública sobre estos espacios. Dicha entrevista fue realizada a los responsables de la gestión del riesgo en una de las ciudades visitadas (se omiten nombres y detalles para proteger la privacidad de los funcionarios).

Se explicó que la designación de espacios públicos y su correspondiente adaptación en el contexto de la prevención no es aleatoria, sino que corresponde a una zonificación de las ciudades japonesas, en donde las escuelas primarias son el núcleo de esta zonificación, pues representan lugares de organización comunitaria, desde donde se pueden organizar acciones para la reducción de riesgos.

En lo que concierne a dichos espacios, también se seleccionan este tipo de equipamientos, pues sus espacios son francamente públicos, lo que permite su acceso a cualquier hora. Esto se relaciona a su vez con la seguridad que prevalece en dichas ciudades, y lo que significa la noción de lo público. Se explicó que, en el momento de la emergencia, el sector privado juega un papel muy importante, pues muchos hoteles y tiendas comerciales tienen convenios con el gobierno para que, en ese momento, las personas puedan pernoctar ahí o disponer de comida gratuita respectivamente.

Entre otras informaciones también se explicó que las ciudades no solo están expuestas a riesgo sísmico, sino también a otras amenazas como las olas de calor y las inundaciones, para lo cual subrayaron la importancia de comunicar los riesgos a la población por muchos medios, entre los que destacan los mensajes por teléfono inteligente.

Espacios públicos que actúan como elementos de articulación retrospectiva ante el desastre

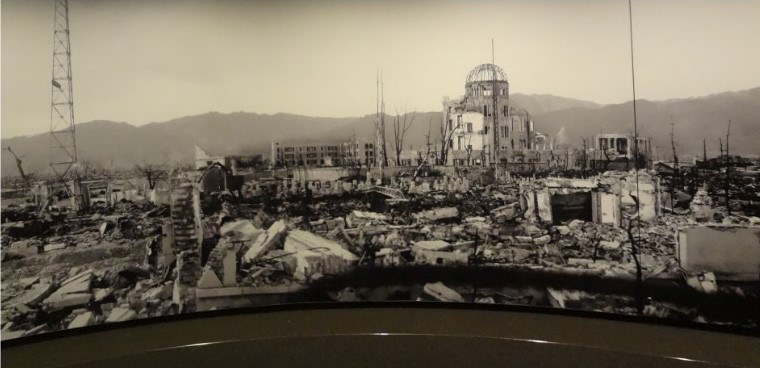

Hiroshima, Memorial Park (Hiroshima, Japón)

Este espacio se compone del parque y un museo, diseñado por el Premio Pritzker (1987), el arquitecto Kenzo Tange; se trata de un proyecto construido en 1955 y remodelado en 1991. El parque alberga más de 50 esculturas dedicadas a recordar la caída de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. En este espacio se conservan los restos del domo donde cayó la bomba, como huella de un episodio histórico de destrucción que no debe volver a ocurrir. Después de una discusión de mucho tiempo, se decidió dejar el monumento como estaba y se apuntaló. Posteriormente se convirtió en Patrimonio de la Humanidad (ver Figuras 6-9).

Diez años después de este suceso devastador, un predio localizado enfrente, y que había sido un vecindario, se dejó en tabula rasa y se construyó el parque, en el cual se empezaron a colocar las esculturas para recordar a las víctimas, con un centro de información y documentación, dando a la memoria un carácter protagónico en este lugar, con la consigna de no olvidar lo ocurrido. Sobre el parque, una de las esculturas más significativas es el reloj que señala la hora exacta de la caída de la bomba.

El diseño de este lugar es para recordar, pero también para ser un lugar de paz, con grandes “caminamientos” y vegetación abundante con arbolado de mediana y gran altura. En el centro de documentación se hace énfasis en la importancia de hablar sobre las consecuencias del impacto de una bomba para promover el desarme nuclear. En esta divulgación participa la gente de la tercera edad dentro de Japón, y fuera de él. Este espacio se encuentra dentro de la tipología de espacios de memoria por sus características predominantes.

Espacios públicos que actúan como elementos de articulación prospectiva ante el desastre

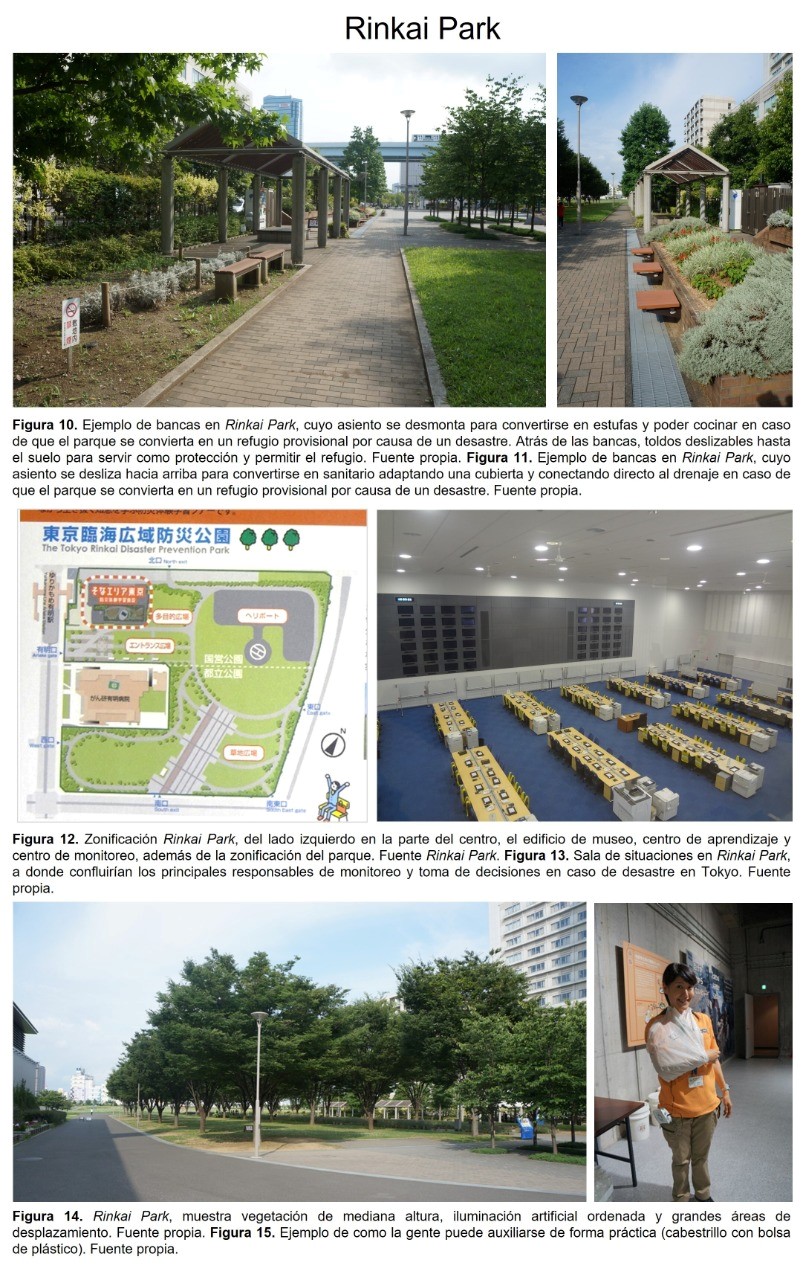

Rinkai Park (Tokyo, Japón)

Además de tener los espacios de memoria, el pueblo japonés tiene espacios para el aprendizaje, que se combinan entre espacios cerrados y abiertos y que extienden el aprendizaje hacia un uso futuro, estos lugares hacen conciencia del riesgo, para aprender de él y actuar a partir de una crisis. Este es el caso del Parque Rinkai en Tokyo, Japón, un lugar dedicado a enseñar estrategias de supervivencia, y a cómo la gente misma puede hacer algo para sanar sus heridas, recolectar agua, cocinar en utensilios improvisados, y crear tiendas para dormir con material improvisado (ver Figuras 10-15).

Este lugar cuenta con una sala adaptada para activarse en casos de emergencia, donde acudirían las autoridades correspondientes para organizar un centro de mando.

El área tiene almacenamiento de alimentos y agua en la parte subterránea y en el exterior. Los espacios están preparados con bancas para desmontarse y utilizarse como estufas; cuenta con toldos firmes con un sistema para desplegar lonas en los costados, y habilitarse como refugio. Tiene instalaciones previstas para habilitar sanitarios conectados al drenaje. El Rinkai Park cuenta con helipuerto, lo que le proporciona mayor accesibilidad.

La tipología de este espacio recae en espacios de información y preparación ante desastres, combinado con espacios de ciudad, ya que cuenta con características que van desde tener área edificada con el propósito de informar, concientizar y preparar a la población ante desastres, además de una ubicación estratégica al estar aledaño a espacios públicos preparados para dicho fin con áreas vastas, y cercano a un equipamiento de salud, como lo son los hospitales.

Nagisha Park (Kobe, Japón)

Diseñado por el premio Pritzker (1995), el arquitecto Tadao Ando, en 2005, se trata de un proyecto de espacio público a gran escala preparado para atender a la población en diferentes momentos del desastre. Este espacio público cuenta con los elementos de accesibilidad necesarios para llegar a él desde la ciudad, pero también desde la vía marítima, así como los elementos al interior. Espacio abierto que se modela con algunos muros espaciados, dando seguridad e intimidad a un lugar que se habitará en un momento de emergencia (ver Figuras 16-19).

Los materiales utilizados y las formas recrean espacios con el confort térmico adecuado para estar. Áreas muy abiertas para una mejor movilidad dentro del parque. Zonas de mayor intimidad dentro del parque delimitadas por muros abiertos cerrados y por vegetación donde se adaptarán galerones para vivienda emergente.

Contiene también un foro abierto para informar a la población, pero también para actividades lúdicas para apoyar los momentos de emergencia y recuperación. Contiene instalación eléctrica suficiente, instalación hidráulica y sistema de abastecimiento y almacenamiento, cuarto de máquinas, sanitarios, áreas para juegos, e incluye señalizaciones y espacios para atender las necesidades básicas de la población afectada. Cuenta además con un lugar para la memoria y actividades lúdicas.

Este parque se encuentra dentro de la tipología de espacios de ciudad, con 42,258 m2, rodeado de edificios de gran altura y vías diversas, tanto terrestres como marítimas, como ya se mencionó, además de variados sistemas de movilidad.

Minato No Mori Park (Kobe, Japón)

Proyecto de espacio público a gran escala, preparado para atender a la población en diferentes momentos del desastre. Es un lugar transformado, recuperado, adaptado y oportuno. La identificación de este espacio se realiza a través de croquis, señalamientos y reglas en el espacio público. Cuenta con cubiertas que se pueden adecuar, bocinas para comunicar, y sistema de drenaje para adaptar sanitarios provisionales (ver Figuras 20-24).

Además, tiene iluminación eléctrica, instalación hidráulica, bebederos, llaves de agua y cisterna con recubrimiento en forma de tarima, que puede utilizarse para sentarse o bien como escenario para alguna actividad lúdica; también tiene Iluminación por celdas solares para complementar la iluminación eléctrica. Contempla áreas de juegos para niños y áreas para actividades deportivas con la utilización al máximo de los espacios. En este caso, los espacios de bajo-puentes están habilitados para el uso cotidiano y para el momento de la emergencia. Tiene un espacio para conservar la memoria del lugar (antiguas vías de tren). Se encuentra equipado con sanitarios que atienden a los usuarios cotidianos, un área elevada para tener una visual más completa del lugar, bocinas de alerta, reloj con campana, mobiliario urbano y vegetación (árboles frutales y hierbas para cocinar), y un invernadero.

Este espacio se encuentra en la tipología de espacios de ciudad, por ser de gran escala, por ser accesibles sus vías principales, y porque su dimensión es de 38,300 m2, con edificaciones en el entorno de gran altura.

Matsumoto Kamisawadori (Kobe, Japón)

Estos son varios espacios que forman parte de un conjunto de manzanas. Es un proyecto de vecindarios preparados con los elementos necesarios para sobrevivir en caso de emergencia y recuperación (ver Figuras 25-28). El concepto nace posterior al sismo de Kobe de 1995.

Son ocho bloques que contienen en promedio 6 manzanas, y cada bloque tiene un espacio público equipado con los elementos materiales para casos de emergencia. Estos espacios entran en la tipología de espacios de vecindario por sus características, tales como medidas, instalaciones y entornos medianamente bajos con uso de suelo predominante de vivienda. Sus superficies y ejemplo de sus componentes son los siguientes:

- Matsumoto-Kamisawadori 8 chome (528 m2). Cuenta con señalizaciones y reglas, y pizarrones para avisos.

- Matsumoto-Kamisawadori 7 chome (506 m2). Cuenta con reloj.

- Matsumoto-Kamisawadori 6 chome (494 m2). Cuenta con mobiliario urbano (juegos).

- Matsumoto-Kamisawadori 5 chome (484 m2). Cuenta con bodega.

- Matsumoto-Kamisawadori 4 chome (510 m2). Cuenta con cubiertas-toldos.

- Matsumoto-Kamisawadori 3 chome (506 m2). Cuenta con instalación hidráulica y drenaje.

- Matsumoto-Kamisawadori 2 chome (456 m2). Cuenta con instalaciones contraincendios.

- Matsumoto-Kamisawadori 1 chome (880 m2). Cuenta con vegetación e Iluminación.

Komagabayashi-Cho (Kobe, Japón)

La consideración de estos espacios se hizo a través del proyecto de planificación urbanística de callejones en Higassho, como proyecto de ambiente de vivienda que promovió la reconstrucción de edificios que se encontraban en mal estado, haciendo un buen uso de los pasillos al interior de la manzana, con el objetivo de heredar la cultura histórica y mejorar la prevención de desastres en la ciudad (plan firmado el 3 de junio de 2013), a cargo del arquitecto Eiki Matsubara, por el cual recibió el premio de planificación urbana de Kansai 2014, y el premio de diseño de planificación por el Instituto de Planificación Urbana de Japón (Kamiesu, 2015) (Ver Figuras 29-30).

En los accesos principales de las manzanas, en Komagayashi-Cho, se encuentra el plano de acción que se utilizó para el rediseño de los bloques, con la preparación ante emergencias por desastres en los espacios acondicionados al interior de la misma, así como de los elementos de utilidad que componen el espacio público. Con este plano se tiene el reconocimiento del lugar con señalizaciones de las instalaciones para emergencias como: circulaciones claras al interior de la manzana, marcadas por color para indicar cuáles deben ser utilizadas en cada caso de acuerdo al ancho para un mejor flujo de personas; las verdes hasta de 4 m de ancho, marcadas como circulación principal; las azules de 2.7 m de ancho, marcadas como circulación secundaria; las rojas menores a 2.7 m, marcadas como circulaciones o senderos donde su continuidad es cortada; y en color anaranjado se encuentran las circulaciones angostas; así mismo, se observan ubicaciones de recintos religiosos, espacios públicos, ubicación de bombas de agua, extintores y rutas de evacuación.

Estos espacios corresponden a la tipología de espacios públicos de manzanas. Se encuentran preparados para casos de emergencia, equipados con bombas de agua con mangueras largas para llevar agua a diferentes partes dentro de la manzana, en distancias suficientes para tener el alcance preciso en conjunto con las otras bombas, extintores para apagar incendios provocados por la destrucción, iluminación pública en las circulaciones y en los espacios al interior de la manzana. También cuenta con mobiliario accesible que no entorpece el lugar para motivos de habitabilidad, es decir ubicado a las orillas, y bodegas que contienen desde el libro guía de actividades BOKOMI, que por sus siglas en japonés significa: “Bosai Fukushi Komyunithi” (Comunidad de bienestar para la prevención de desastres) (City of Kobe, 2010), hasta linternas y material necesario para la emergencia, dependiendo de las dimensiones del espacio, rutas de evacuación bien señalizadas para que la población desahogue el espacio construido y la ubicación de altavoces para mantener informada a la población de posibles alertas (tsunami, huracán, temperaturas extremas, etc.), de manera que con el primer reconocimiento a través de un croquis bien elaborado, los usuarios identifican elementos para salvaguardar su vida ante emergencias.

En los espacios al interior de la manzana se llevan a cabo juntas vecinales y actividades relacionadas con el programa BOKOMI para educar constantemente a la población y prepararla ante desastres. No obstante, a pesar de ser una cultura que se encuentra familiarizada con la importancia de tener cerca espacios que salvaguarden su bienestar, algunos lugares dentro de las manzanas corren riesgo de descuido. Son proyectos de manzanas preparadas con los elementos necesarios para sobrevivir en caso de emergencia. Tienen espacios que se viven al interior. Algunos de los elementos que componen la manzana son: Identificación de la manzana, reconocimiento del lugar a partir de croquis con señalamientos claros de circulaciones, tres espacios públicos al interior con bombas de agua, extintores, recintos religiosos, rutas de evacuación, mobiliario urbano y altavoces. Su tamaño varía entre 80 m2, 120 m2 y 130 m2, y su vegetación es baja, con iluminación propia y cuarto de máquinas.

Discusión y conclusiones

La gestión del desastre en sus tres momentos (prevención, emergencia y recuperación) no solo es susceptible de aplicarse y desarrollarse en el espacio construido, sino también en el espacio no construido y de libre acceso, denominado en este trabajo como público. Tal interacción entre el espacio público y dichas etapas puede ser vista desde nuevas categorías que lo vinculan con el pasado y futuro de la ciudad, por lo que no sorprende que la memoria del desastre se mantenga viva en el caso del contexto que aquí se mostró. Para ello ha sido aparentemente necesaria la construcción de referentes intangibles, pero también tangibles y de uso cotidiano, urbano-arquitectónicos, que no solo son resultado de una adecuación a lo existente, sino también objeto consciente del diseño. Como evidencia, es de subrayar que, de una muestra de 32 espacios, más de la mitad (19) corresponden a esta categoría, lo cual va ligado no solo al cuidado de una cultura de prevención, sino también a un marco normativo. La diferencia entre estos espacios adecuados, y los diseñados desde su origen para la gestión del desastre en sus tres etapas, no difiere sustancialmente en las características de habitabilidad y características especiales de diseño, las cuales pueden observarse en las diferentes escalas que van desde la escala del vecindario hasta la escala de espacios para la ciudad, en donde en todos ellos tanto el mobiliario (bancas transformables, toldos, señalética especial), infraestructura (disponibilidad de agua y comida, energía y desalojo de agua), y paisaje (árboles de frutos comestibles, alturas diferenciadas para elementos estratégicos), juegan un papel fundamental, el cual se complementa con el compromiso de una permanente organización de actividades de aprendizaje orientadas a la prevención, etapa que recibe la mayor importancia, junto con la emergencia, tanto en los espacios que han sido adecuados como en los espacios de nueva creación, desplazando en número a las funciones asociadas a la recuperación, sin que el tamaño del espacio y el diseño asociado a las tres etapas sean factores de exclusión entre sí.

Para que esa intención se pudiera explorar en ciudades como la de México, sería necesario partir desde al menos tres acciones. Primeramente, una formulación y reformulación desde el marco normativo, que permitiera la coordinación de programas de mejoramiento de espacio público con aquellos de prevención, emergencia y recuperación. De manera inversa, situar el espacio público como recurso de apoyo en los instrumentos de preparación ante desastres. Y, por último, y no menos importante, buscar en los instrumentos anteriores acciones de participación apoyadas en la apropiación, pues las experiencias para el caso mexicano de 1985 y 2017 permitieron ver que el espacio público, como soporte de recuperación, no está desligado de su dimensión simbólica y de expresión. Prueba de ello fue el sismo de 1985, donde se ocuparon las calles por parte de los damnificados organizados como Coordinadora Única de Damnificados (CUD), quienes se quedaron sin vivienda, esperando programas de reconstrucción.

Agradecimientos

Este es un subproducto del proyecto “El aprendizaje social en el espacio público ante desastres”, con registro 20211702 en la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Los autores agradecen también a los revisores anónimos de este manuscrito por sus invaluables observaciones y sugerencias.

Bibliografía

Bryant, M., & Allan, P. (2013). Open Space Innovation in Earthquake Affected Cities. In Tiefenbacher, J. (Ed.), Approaches to Disaster Management – Examining the Implications of Hazards, Emergencies and Disasters. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/55465

City of Kobe (2010). Comprehensive strategy for recovery from the Great Hanshin-Awaji Earthquake. https://onlineasdma.assam.gov.in/kmp/pdf/1485497778great%20hanshin-awaji%20eq.pdf

Dionisio, M. R., Ota, H., Candeia de Souza, M. (2012). The Importance of Public Space for Sustainable Urban Rehabilitation: Linking Disaster Prevention System and Open Public Spaces in Japan. The International Journal of Constructed Environment, (1), 39-50. https://doi.org/10.18848/2154-8587/CGP/v01i04/37500

French, E.L., Birchall, S.J., Landman, K., & Brown, R.D. (2019). Designing public open space to support seismic resilience: A systematic review. International Journal of Disaster Risk Reduction, 34 (2019), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.11.001

Hein, C. (2005). Resilient Tokyo. Disaster and Transformation in the Japanese City. En Vale, L.W, & Campanella, T.J. (eds.), The Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster, 213-234. Oxford University Press.

Kamiesu, N. (2015). Entrevista en cooperación con Studio Catalyst. https://www.homes.co.jp/cont/press/reform/reform_00176/

Koren, D., & Rus, K. (2019). The Potential of Open Space for Enhancing Urban Seismic Resilience: A literature Review. Sustainability, 11(21), 5942. MDPI AG. https://doi.org/10.3390/su11215942

Montejano-Castillo, M., & M. Moreno-Villanueva (2016), The adaptability of public space in Mexico City after an earthquake: a preliminary classification, Int. J. Saf. Secur. Eng., 6 (2),104–113. https://doi.org/10.2495/SAFE-V6-N2-104-113

Montejano-Castillo, M., & Moreno-Villanueva, M. (2017). Mexico City after September 2017: Are We Building the Right City? In Svalova, V. (Ed.), Risk Assessment. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.72499

Montejano-Castillo, M., & Moreno-Villanueva, M. (2020). La habitabilidad efímera. El espacio público como refugio ante desastres en la ciudad de México. Arquitecturas del Sur, 38(57), 90–107. https://doi.org/10.22320/07196466.2020.38.057.05

Allan, P., Bryant, M., Wirsching, C., Garcia, D., & Rodriguez, M. T. (2013) The Influence of Urban Morphology on the Resilience of Cities Following an Earthquake, Journal of Urban Design, 18(2), 242-262. https://doi.org/10.1080/13574809.2013.772881

Villagra, P., Rojas, C., Ohno, R., Xue, M., & Gómez, K. (2014). A GIS-base exploration of the relationships between open space systems and urban form for the adaptive capacity of cities after an earthquake: The cases of two Chilean cities. Applied Geography, 48, 64–78. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.01.010

Wei, Y., Jin, L., Xu, M., Pan, S., Xu, Y., & Zhang, Y. (2020). Instructions for planning emergency shelters and open spaces in China: Lessons from global experiences and expertise. International Journal of Disaster Risk Reduction. http://hdl.handle.net/20.500.12010/12339