The construction of stigma in the open space of heritage centralities, La Merced neighborhood in the historic center of Mexico City

Mildred Moreno Villanuevaa, Thalía Paola Montserrat Lino Velascob

aInstituto Politécnico Nacional: e-mail, ORCID

bInstituto Politécnico Nacional: e-mail, ORCID

Recibido: 29 de abril de 2020 | Aceptado: 22 de septiembre de 2021 | Publicado: 31 de octubre de 2021

CC BY-NC-ND

Resumen

Los espacios públicos históricos del mundo representan un atractivo donde se plasma la cultura de distintas sociedades, misma que a partir de sus prácticas cotidianas refleja condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales que dan sentido al espacio público. Este artículo tiene como objetivo explicar el espacio central histórico como escenario de prácticas que en algunos casos son estigmatizadas en prejuicio del lugar y sus habitantes, tomando en cuenta que lo que para algunos puede resultar estigmatizado, para otros no. Se parte del supuesto de que en el espacio público patrimonial se realizan diversas prácticas, que con el tiempo se transforman hasta hacerse incompatibles con la sociedad urbana más plural. Todo ello, a partir de una revisión sistemática de los temas a tratar, que nos ayuda a explicar el fenómeno, además de la identificación y clasificación de prácticas arraigadas al espacio patrimonial, que pueden verse con una connotación negativa o positiva según los autores. El caso de estudio es La Merced, en el Centro histórico de la Ciudad de México. Este artículo ofrece resultados, en una investigación que demuestra que existe cierta diversidad de prácticas que convergen en un territorio en sentido negativo, de manera repetida en diferentes fragmentos del Barrio; mismas que son identificadas en una tabla de caracterización de prácticas estigmatizadas, y a través de un mapeo. Queda a discusión la disputa por el espacio público patrimonial a causa de la sobreocupación y de distintos intereses; así como la diferenciación de prácticas entre autores, además de poner sobre la mesa si lo estigmatizado son las practicas o el espacio.

Palabras clave: Centralidad histórica, espacio público, prácticas sociourbanas.

Abstract

World heritage public spaces represent an attraction where the culture of different societies is reflected. Such culture – expressed on daily practices-, reflects also social, economic, political and environmental conditions that give meaning to public space. This paper aims to explain the historical central space as the scene of practices that in some cases are stigmatized in prejudice to the place and its inhabitants. But at the same time, we also take into account that while for some people some practices may be stigmatized, for others not. We depart from the assumption that various practices that are carried out in the patrimonial public space are transformed over time until they are incompatible with a more plural urban society. A systematic review of the topics to be discussed help us to explain the phenomenon. In addition, an identification and classification of practices rooted in the heritage public space is carried out based on a negative or positive connotation according to some authors for the case of La Merced neighborhood, in the Historic Center of Mexico City. This article presents results that show that there is a diversity of practices that converge in a territory in a negative sense repeatedly in different fragments of the neighborhood. These results are identified in a table of characterization of stigmatized practices and they are also mapped. The dispute over the patrimonial public space with overcrowding and different interests is discussed, in addition to putting on discussion what is indeed stigmatized, the practices or space.

Keywords: Heritage centrality, public space, socio-urban practices

Introducción

Hacia finales de siglo XX, la Conferencia de Habitat II sobre Asentamientos Humanos de Naciones Unidas (ONU-Hábitat, 1996), estableció como uno de sus propósitos la conservación, la rehabilitación y el mantenimiento de edificios, monumentos, espacios abiertos, paisajes y modalidades de asentamiento de valor histórico, cultural, arquitectónico, natural, religioso y espiritual; en respuesta, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), trabajó con diferentes países algunos programas de rehabilitación para sus centros históricos (ch), sabiendo que el hábitat del ser humano en la ciudad no son solo elementos construidos, sino también la ciudad abierta, considerando que los lugares antiguos de las ciudades son aquellos donde se guarda en mayor medida la memoria como referente de las raíces de una sociedad, siendo importante para su conservación. A partir de experiencias contemporáneas de intervención de rehabilitación en ch, se tienen algunas consecuencias de problemas de conservación (de tipo técnico o social); para algunos países, es más complejo rehabilitar zonas patrimoniales cuando existe cierta variedad de prácticas, que en algunos casos también son antiguas o con un fuerte arraigo, siendo parte del espacio urbano y de dinámicas cotidianas que deben integrarse en los programas de revitalización. Lo anterior lleva a cuestionamientos relacionados con los ch, y las prácticas, que para algunos son estigmatizadas, preguntándose: ¿es lo mismo referirnos al centro como centralidad?; esto, visto como el lugar que resulta atractivo para llevar a cabo diversas actividades, al que narramos de manera simple como centro histórico o centralidad histórica asumiéndose como similar, además de saber qué prácticas hay en estos lugares, que los autores denominan como estigmatizadas, y por qué. Entonces, ¿la práctica estigmatiza al espacio público, o al revés -o incluso ocurre en ambos sentidos-? También es necesario cuestionar: ¿quiénes somos para estigmatizar el espacio?

El contenido de este artículo se presenta en cuatro partes, que se mencionan aquí: 1. Espacio público antiguo. Entre centro y centralidad, donde se explican las diferencias entre centro y centralidad desde tres visiones: geográfica, económica y social; 2. Prácticas sociourbanas, la construcción del estigma, donde se aborda el concepto de práctica, y los autores que identifican aquellas estigmatizadas; 3. Del centro histórico a La Merced ¿Un escenario estigmatizado?, que muestra la diversidad de centros históricos en la Ciudad de México, enfocando la atención en La Merced, y donde se presenta la tabla de identificación de prácticas, para algunos estigmatizadas, así como la caracterización del caso; y 4. Discusión y conclusiones finales.

Método

Este consta de la revisión sistemática de literatura respecto a la centralidad, centro histórico y prácticas estigmatizadas, que ayuda a explicar el fenómeno; a partir de ello se identifican desde la teoría las prácticas que para algunos autores aparecen como estigmátizadas en centros históricos, realizando una clasificación y caracterización detallada en una tabla.

Así mismo, se identifican los diversos centros históricos con los que cuenta la Ciudad de México, registrados en documentos oficiales ante la UNESCO y el INAH, publicados en el Diario Oficial de la Federación para establecer la importancia del centro histórico principal donde se encuentra el caso de estudio, también detallado en la tabla.

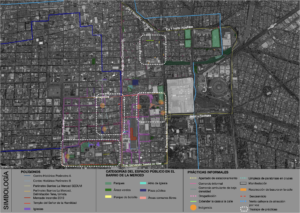

La caracterización espacial de las prácticas se hizo, en el caso de La Merced, en el centro histórico de la Ciudad de México, partiendo de la identificación de datos de investigaciones ya publicadas (SEDECO, 2015; Álvarez y San Juan, 2016; Tena y Urrieta, 2009), y con el apoyo de google maps, google earth, notas periodísticas y recolección en campo, donde se identifican, en el polígono compuesto de La Merced, los espacios públicos que la conforman, y las prácticas que ahí se realizan, espacializándolas.

Espacio público antiguo. Entre centro y centralidad

Las centralidades históricas son parte importante de las ciudades, por considerarse puntos de creación y concentración con significados y simbolismos adquiridos con el tiempo ante sucesos que impactan la ciudad, dejando valores desde lo social hasta lo económico. Hablar de “centralidad”, remite a hablar de “centro”, lo cual es diferente; además, si nos referimos a centralidades históricas, la complejidad aumenta, pues esta composición lleva al patrimonio histórico, con las diferencias entre patrimonio construido y patrimonio abierto; este último, espacio público patrimonial. En este sentido, el centro de una ciudad no precisamente es una centralidad histórica, asimismo, una centralidad no siempre tiene valores que lo definen como patrimonio histórico.

El centro de una ciudad puede definirse como el espacio donde se observan cambios en el tiempo que le proporcionan estabilidad, haciéndolo un lugar singular (Mata, 2019: 15). También puede establecerse como referencia del inicio de una ciudad. Desde la geografía, la referencia de “centro” es específica, el centro no existe en sí, es siempre la referencia de algo (Levi, 1987: 74 & Monnet, 1995: 27), entonces, el centro geográfico de la ciudad actual no siempre es el lugar donde inicia, y en un principio de temporalidad podría decirse que es su centro histórico.

Una centralidad puede o no ser el centro, pero se identifica por atributos espaciales, simbólicos o funcionales que dicen mucho de la ciudad en sentido económico-funcionalista, geográfico-espacial y de construcción social (Mata, 2019: 44). Ambos, centro y centralidad, contienen elementos simbólicos y funcionales, pero en la centralidad se acentúan los funcionales (Hillier, 1999; Monnet, 2000; Terrazas, 2010 en Mata, 2019: 44). La centralidad histórica mantiene predominantemente lo funcional y lo simbólico, en una simbiosis indisociable.

Las grandes ciudades pueden tener más de una centralidad y más de un centro histórico, pero no más de un centro geográfico. En la visión geoespacial de Christaller, la centralidad es de relevancia en relación con otros territorios en torno a la misma, por lo que la importancia de este lugar se produce a partir de las funciones que lo categorizan. La expresión funcional de la centralidad la diferencia en ocho tipos: 1. Simbólica y patrimonial, 2. Comercial, 3. Cultural, 4. De sociabilidad urbana, 5. De movilidad, 6. De lo público, 7. De gobierno o administración pública, y 8. De centro de negocios (Christaller, 1966: 15). Para las centralidades históricas, la función simbólica y patrimonial es acreditada más allá de lo que hay, de lo que se sabe que existe o del valor simbólico percibido; se encuentra reconocida por instrumentos de catalogación por una o más instituciones, en tanto la función de centro de negocios o de administración pública puede haber pasado ya por un proceso de descentralización.

Por otra parte, la función económica de una centralidad es construida con el tiempo y transformada, esto no la constituye como histórica, pero las prácticas arraigadas simbolizan el espacio si, aunque desde la economía, con la lógica del capital, en las centralidades no hay lugar para pensar en el espacio público (Ejea, 2010:71). Entonces, el espacio público en las centralidades puede ser un espacio sobreapropiado, privatizado o inexistente.

En tanto el centro antiguo está delimitado espacialmente con actividades en un sentido funcional y simbólico, su delimitación y actividad permiten la organización, la administración y la gestión dirigida por organismos específicos para acordar con diversos actores, además de conservar y desarrollar actividades de ocio y lúdicas (Castells, 1973: 168 en Mata, 2019: 52).

Hablar de ciudad remite a pensar en la centralidad y sus dinámicas geoespaciales, económicas y sociales, asociada con la concentración de personas (densidad), donde el espacio abierto se utiliza de forma diferente, incluso masiva, por lo que se simboliza (Ejea, 2010: 55-63). Las manifestaciones y acciones sociales, aunadas a valores patrimoniales, dialogan entre lo tangible e intangible, dando un carácter de vivo (Santibañez, 2013:103), reflejado en el espacio público.

Respecto a lo social el centro de la ciudad se distingue, más allá de su localización, por la actividad, los usos y las prácticas de quienes lo viven, además de los valores de lo construido, esto es, por sus representaciones asociadas con el espacio en las aglomeraciones urbanas cargadas de valores, símbolos y costumbres (Monnet, 1995: 27).

Las funciones de los centros históricos, tanto económicas como administrativas, políticas, sociales y simbólicas, se reflejan en los espacios públicos. Al igual que entre centro y centro histórico, o centralidad y centralidad histórica, también entre espacio público y espacio público histórico existen diferencias.

El espacio público es una construcción más allá de lo físico, pues se constituye con su funcionalidad en un sentido social, de movilidad, de uso y apropiación. El espacio público tiene distintas dimensiones: la dimensión morfológica, donde el espacio puede ser abierto, delimitado pero libre, de tránsito y movilidad a partir de su forma; la dimensión de uso y función, que permite la investigación desde la colectividad, las representaciones y lo relacional; y su dimensión jurídica, que enfatiza un régimen de propiedad, administración, organización y gestión (Bellet, 2009, en Villalba, 2019, 27).

Por otra parte, se ha estudiado al espacio público a partir de cuatro categorías: 1. Simbólica, con la identidad en tanto pertenencia y función; 2. Simbiótica, que lo dotan de características que permiten la sociabilidad, encuentro e integración en la diversidad y el respeto; 3. Intercambio, donde servicios, bienes, comunicación e información, de constante movimiento, mejoran la calidad de vida; y 4. Civismo, desde la ciudadanía y los elementos cívicos, de concentración y expresión (Carreón, 2007: 93).

Las definiciones de espacio público tocan también generalidades de reconocimiento universal, como el hecho de que el espacio público es igual a la ciudad o igual a la calle (Borja, 2003); además de precisiones, como lugar, donde se construye la expresión e identificación social de los diversos (Carrión, 2002:5-7). En el lugar se hacen evidentes las transformaciones globales y locales (Castells, 1999:31); así como espacios con principios de libre acceso, uso público, la no apropiación y el disfrute (Sevilla, 2004:189).

Los espacios públicos patrimoniales son una construcción histórica, de reconocimiento de sucesos en el tiempo que simbolizan al espacio, encausando su estructura urbana, resultando de ello dinámicas presentes (Villalba, 2019: 25), nutridas por el pasado a través de la construcción histórica del espacio. En los espacios abiertos de centros históricos se lee esta construcción histórica; y en la relación con el hombre en cada temporalidad que haya impactado a la actualidad, se leen formas de vida, hechos, sucesos, cambios, con la envolvente urbano-arquitectónica, y las prácticas culturales donde se sintetizan los valores adquiridos (Suárez, 2016: 38).

Suárez (2016) explica la polivalencia del espacio público patrimonial, con cinco valores que lo redefinen: 1. Valor histórico como contenedor de historia, estética, ciencia, cultura, vida cotidiana urbana, tecnología y colectividad, que perfilan al espacio hacia una memoria urbana; 2. Valor artístico, que es subjetivo por depender de interpretaciones personales, pero también de la dependencia de corrientes de la época, experiencias estéticas como la morfología de la ciudad, escalas, materiales, proporción, o por aspectos sensoriales (olores y sonidos); 3. Valor social, centrado en las características del lugar en tanto prácticas sociales, culturales, y manifestaciones políticas o religiosas, que dan al lugar a la concentración interrelacional entre personas y espacios; 4. Valor tecnológico, que se centra en la técnica, ciencia y diseño como testimonios de avance de cada época; y 5. Valor ambiental, que toca aspectos como vegetación, asoleamiento, etc… (Suárez, 2016: 38-42).

Estos espacios también llegan a tener valores nacionales e internacionales que los hacen incursionar en dinámicas capitalistas, como el turismo. Este valor contempla una categoría de herencia, valores cognitivos, abstracciones educacionales y valores económicos, como las manufacturas (Choay, 1992:98-100).

La memoria en los espacios históricos alude a hechos, a través del tiempo, que pueden ser hechos desastrosos que marcan al lugar, como: guerras, sucesos políticos, manifestaciones o fenómenos naturales. La memoria histórica del desastre hace referencia entonces a la reconstrucción de historias en las cuales el desastre es el hilo conductor (Montejano, 2010; 22). Así pues, lo que define a la ciudad es una serie de sucesos con significados e implicaciones que dan sentido al patrimonio abierto y a su envolvente.

El espacio público patrimonial se define como un lugar para todos los habitantes, de acceso libre, donde se manifiesta la complejidad social de la vida diaria, con sus cambios y necesidades vanguardistas, y que concentra la colectividad, volviéndose lugar de expresión e interacción cultural por tener simbolismos y multiplicidad de valores que lo redireccionan constantemente a una revalorización. Es un espacio donde existe una catalogación presente, que evoca al pasado con recuerdos que propician la identidad, y simbolismos de un arraigo en la relación de espacio tiempo, lugares de sociabilidad, expresión e intercambio cultural que se pueden tomar como punto de partida para identificar huellas históricas y culturales. Es un observatorio de cual depende que sobrevivan la cultura, la historia y las prácticas a través del tiempo.

Estos espacios se convierten en atractivos históricos, como escenarios de diversas prácticas sociales, políticas y económicas, hasta lo cultural, garantizando la expresión de los colectivos en tanto relaciones y usos (Moreno, 2012: 56); no obstante, las prácticas cimentadas en el espacio público patrimonial pueden llegar a dar connotaciones negativas o positivas al espacio, dando lugar a la lucha y el conflicto.

Prácticas sociourbanas. La construcción del estigma

Debido a la heterogeneidad que caracteriza al espacio público, las prácticas que en él se manifiestan son diversas; el diálogo entre ellos caracteriza tanto al sujeto o sujetos que las producen, como al escenario donde se ejecutan, por ello es necesario comprender como están constituidas las prácticas sobre el espacio y cómo se significan y significan al lugar.

El sujeto parte de la acción para conformar prácticas que le permiten interactuar con el entorno físico y social, influir en el comportamiento de otros, y modificar el contexto en el que actúa (Giddens, 1995 en Andrade, 2014: 90). Esta acción está enmarcada por sus intenciones y reflexividad, otorgándole la capacidad de dirigirse en relación a las expectativas que él tiene de los demás. Este control de la situación está subordinado a normas, escritas o no, formales o informales (Santos, 2000: 67), que lo acotan fuera de la voluntad del sujeto, pero orientadas a su objetivo.

Las prácticas sociales surgen al entrecruzar estas acciones (García, 2009: 34). Para Giddens, son todas las actividades humanas sociales que se autorreproducen y son recursivas… y a las cuales los individuos no les dan nacimiento, (sino que) las recrean (Giddens, 1995: 40). El tiempo y el lugar inciden en ellas, y dentro de este marco articulan las actividades entre los sujetos, las relaciones sociales, las formas de conciencia y los valores (Jaramillo, 2012: 130).

Estas prácticas necesitan tres elementos para poder presentarse: 1. Competencia, 2. Sentido, y 3. Materialidades (Ariztía, 2017: 224). La relación de estos elementos posibilita el organizarnos socialmente cuando interactuamos e intercambiamos información referente a nuestra cultura.

La competencia son los saberes técnicos, éticos, y las habilidades para realizar una práctica (esto nos permite valorar si la práctica se puede realizar o no). El sentido se refiere a la práctica, y la asocia con una necesidad. Finalmente, las materialidades son el mundo material que hace posible o imposible la realización de las prácticas (Ariztia, 2017: 225).

En este sentido, el espacio es un factor que propicia las prácticas, de acuerdo con Santos, es el producto de la relación entre fijos y flujos, donde los fijos permiten las acciones que modifiquen al propio lugar, y los flujos son resultado de dichas acciones (Santos, 2000: 54). Por tanto, la interacción entre el espacio y las prácticas establece un vínculo bidireccional, llegando a afectarse y caracterizarse mutuamente.

De acuerdo con lo anterior, el uso y la apropiación del espacio mediante diversas prácticas pueden trascender la funcionalidad del mismo, en tanto las prácticas sociales o el espacio estén incididos por un marco temporal.

Las relaciones de poder establecidas en los grupos sociales pueden no ser proporcionales; por tanto, la desigualdad en este sentido se presenta en la estigmatización de la minoría, inclusive como método de control de los grupos dominantes (Goffman, 2006: 161). La estigmatización puede rebasar el signo e imputarse tanto a un individuo, como a una práctica o espacio, siempre y cuando tengan connotaciones negativas.

La sociedad está conformada por diversos grupos sociales, sin embargo, los rasgos que no son compartidos por la mayoría, quienes marcan la pauta de lo que es ser “normal”, son desacreditados (Goffman, 2006: 15). Esta diversidad no reconocida, vulnerable, constituida por los grupos minoristas, es señalada de esta manera a razón del pensamiento, normas o ideología dominante, es decir, que las figuras del estigmatízante o el estigmatizado varían dependiendo del tipo de cultura y la época en la que se presentan.

Desde el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, provocado por la migración, el habitar se diversificó, confrontando las diferentes voluntades de sus habitantes (Lindón, 2015: 13). Este crecimiento trajo patrones de segregación urbana, por ejemplo, el campo laboral se ha diversificado para que los sujetos puedan entrar en competencia, pero algunos de estos empleos se relacionan con la informalidad. Si estas prácticas informales se hacen en un escenario público, estas tienden a ser juzgadas en el marco de valores dominantes; si este no tiene cabida, le será imputado el estigma no solo a la práctica. El estigma puede trasladarse al espacio y deteriorar su paisaje.

Goffman relaciona al estigma con los defectos físicos o de carácter, además de aspectos raciales, creencias y clase social (Goffman, 2006: 14). En este sentido, las prácticas informales se asocian con el estigma cuando evidencian el fracaso que tiene el individuo, como ocurre con las prostitutas, los criminales, los excluidos por su preferencia sexual, personajes a los que se les relaciona con la derrota (Bottaro, 2012: 3).

Asimismo, los espacios estarían relacionados con las alteraciones físicas. Su deterioro, o no entender su diseño, podría causar aversión en los individuos. Entonces, al ser las prácticas estigmatizadas, rechazadas por el grupo dominante, son relegadas a hacerse en espacios degradados, con poca visibilidad, fragmentando el espacio con barreras virtuales.

En los escenarios públicos-históricos se reproducen distintas prácticas, incluyendo las estigmatizadas, porque las actividades que se desarrollan en estos escenarios patrimoniales dependerán de la importancia que a estos mismos se les haya adjudicado en determinada época (Mantecón, 2003: 38).

Las producciones categorizadas como “Monumentales” gozan de políticas que regulan su uso, en cambio “las muestras de arquitectura popular” que también son consideradas patrimonio urbano carecen de reglamentación, así que las prácticas llevadas a cabo ahí son más diversas. Esto exhibe que los lugares suelen estar en cambio y disputa, en estos escenarios públicos e históricos se materializan los diferentes intereses y se evidencian, especialmente en Latinoamérica, las condiciones sociales que se vive en cada ciudad (Moreno, 2016: 214). Si bien, estos espacios en su dimensión pública propician encuentros e interacción colectiva, se ven acotados por intereses gubernamentales o el sistema de valores vigente.

Mantecón (2003) concluyó, en el estudió de la Plaza del Zócalo en el centro histórico de la Ciudad de México, que su uso e imagen varían drásticamente dependiendo de la gestión, pues este pasó de un espacio ocupado para ceremonias gubernamentales, a lugar en donde se desarrollan actividades culturales gratuitas (Mantecón, 2003: 41). Esto le permitió visibilizar que el gobierno y la ciudadanía asocian el uso del patrimonio significativo con funciones educativas y culturales, pero no siempre es así, pues hay escenarios patrimoniales degradados que no se ven favorecidos por las políticas proteccionistas y de conservación, convirtiéndose en lugares ideales para realizar prácticas que sobrepasan las normas sociales y urbanas (Dary, 2014: 33).

Al Barrio de La Merced, Tena (2009) lo considera como un universo específico, dinámico, complejo y multideterminado, integrado a la actividad del centro histórico de la Ciudad de México, en el que la dinámica sociocultural es rica. Pero el Barrio presenta un deterioro físico, relacionado quizá con la presencia de ciertas actividades como el comercio ambulante, el pandillerismo, el tráfico de drogas, las armas y la prostitución.

De Alba (2009) dio cuenta, en su investigación, del malestar que tienen los residentes mayores del centro ante el comercio informal, las manifestaciones sociales o la delincuencia. Los sitios menos apreciados han sido estigmatizados como barrios bajos, de prostitución, delincuencia e ilegalidad (González, 2009: 65). La Ronda, lugar ubicado en el centro histórico de Quito, ha sido caracterizado como un barrio deteriorado e inseguro, por viviendas habitadas por varias personas en condiciones deplorables e inmuebles abandonados, que propiciaban actividades como comercio informal, alcoholismo, prostitución o delincuencia (FONSAL, 2009 en Durán, 2014: 150). En el centro de Buenos Aires, Argentina, la presencia de los cartoneros incide negativamente en este espacio de la ciudad, los cartoneros saben que son vistos como personas fuera de lugar. Así́ aparece el estigma y la asociación del cartonero con una persona peligrosa (Huilen, 2016 en Vera, 2019: 194). Mientras que, en los últimos años en casos europeos (Barcelona), se observa el uso intensivo del espacio público por parte de grupos inmigrantes excluidos de diversos lugares por la población autóctona (Aramburu, 2008: 146).

En lo anterior, se observa que la presencia de las prácticas estigmatizadas está relacionada con sitios en estado de deterioro dentro de los centros históricos, connotando negativamente a las prácticas y a los espacios. Pero la relación entre el estigma y la exclusión espacial se puede presentar de otras formas; el caso de los cartoneros en Buenos Aires nos indica que el estigma se imputa a la práctica, es el contexto social el que incide para que los ciudadanos signifiquen esta práctica de manera negativa, por lo que la presencia de estos en los espacios públicos es causa de rechazo y exclusión.

En el caso de los migrantes en Barcelona, estos no se pueden exhibir en espacios cívicos, porque están bajo el escrutinio de los ciudadanos, quienes los ven como una amenaza a los extranjeros, por lo que los migrantes usan otros espacios para legitimar su presencia en la ciudad. El análisis de estos autores evidencia que las prácticas realizadas en los ch están supeditadas tanto a la gestión como a la época en la que se desarrollan. Si bien es cierto que, a partir del siglo XIX, la importancia del patrimonio urbano ha ido en aumento, la visión de su uso y conservación ha variado con el tiempo.

Del centro histórico a La Merced ¿Un escenario estigmatizado?

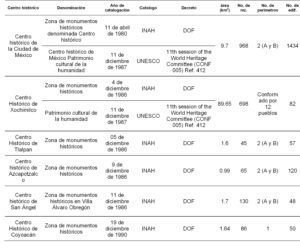

La Ciudad de México representa un reto para las investigaciones urbanas patrimoniales y de prácticas sociourbanas, debido a la riqueza en territorios con valores y simbolismos particulares. Esta ciudad cosmopolita tiene seis centros históricos (ch), que visten a la ciudad hacia sus diferentes regiones (ver tabla 1). En cada ch se desarrollan actividades con atractivos similares y diferentes por la intensidad en que se presentan.

Tabla 1. Zonas patrimoniales en la Ciudad de México

Fuente. Propia, a partir de UNESCO, INAH y DOF (1980, 1986, 1987 y 1990).

Si bien se les ha llamado centros históricos, la denominación oficial ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el Diario Oficial de la Federación es la de Zonas de Monumentos Históricos (DOF, 1980, 1986, 1987, 1990). En el caso de Xochimilco, este abarca además los ch de Tláhuac y Milpa Alta, es la zona es la más grande (89.65 km2, el ch de la Ciudad de México con poco menos de 10 km2, con más edificaciones históricas catalogadas (1434), considerándose el ch principal de la ciudad donde nacen y se encuentran vestigios prehispánicos. Estas dos zonas están valoradas también por la UNESCO (1987) como patrimonio cultural de la humanidad, mientras que los otros cuatro ch (Tlalpan, Azcapotzalco, San Ángel y Coyoacán) se estiman únicamente por el INAH, y abarcan entre 1 y 2 Km2 de extensión, con un promedio de edificaciones catalogadas debajo de 100 inmuebles (81.5 inmuebles en promedio).

En el centro histórico de la Ciudad de México, existe un barrio suigéneris reconocido por la actividad económica de sus mercados cerrados y abiertos, y de sus prácticas sociales arraigadas al espacio urbano: La Merced. Está ubicada entre dos alcaldías (Cuauhtémoc y Venustiano Carranza), y ha sido estudiada desde distintas perspectivas. Su composición espacial ha variado, por una parte desde la visión económica, con un trazo establecido y aceptado -además de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI)- por instituciones encargadas de catalogar el patrimonio.

En este enfoque, su delimitación se encuentra al sur-oriente del ch, en una poligonal delimitada por las vialidades Eje 1 Norte Albañiles y Avenida del Trabajo, al Norte; al oeste colinda con la Alcaldía Cuauhtémoc, siendo el Eje 1 Oriente Avenida Anillo de Circunvalación el que divide las Alcaldías; al sur se delimita por Fray Servando Teresa de Mier; al este por Avenida Francisco Morazán, de esa forma hasta intersectar con la Avenida Sidar y Rovirosa, nuevamente al este con las vialidades Puenteros e Hilanderos respectivamente (SEDECO, 2015), abarcando 176 manzanas (INEGI, 2015).

La Merced no solo se demarca de una forma normativa, sino también con una visión urbano arquitectónica para la conservación del patrimonio, por lo que Tena y Urrieta delimitaron el barrio en un polígono que abarca parte de los perímetros A y B del ch; al norte por calle Corregidora, al sur por Fray Servando Teresa de Mier, al Este por Eje 2 oriente, y al oeste por Pino Suárez. Asimismo, lo subdividieron en tres secciones, haciendo una retrospección del territorio para su caracterización: 1. Zona Antigua: Pino Suárez, Corregidora, Anillo de circunvalación y San Pablo; 2. Zona de San Pablo: Pino Suárez, Corregidora, Anillo de circunvalación y Fray Servando Teresa de Mier, y 3. Zona de Naves: Anillo Circunvalación, Corregidora, Avenida Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier (Tena y Urrieta, 2009: 314). Dicho polígono, de tres secciones, abarca 117 manzanas (INEGI, 2015).

Al unir los dos polígonos, se observan entrelazados en las delimitaciones: al norte por corregidora, al sur por Fray Servando Teresa de Mier, al este por Congreso de la Unión, y al oeste por el Anillo Circunvalación -el área que se encuentra empalmada está formada por 56 manzanas- (Figura 1).

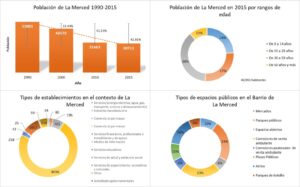

La Merced es un territorio polémico desde su delimitación, y complejo desde sus prácticas sociourbanas, por el uso y disfrute de quienes lo viven, o desde estigmas establecidos no solo por los teóricos sino también por los habitantes, a pesar de que los estudios de estas áreas, particularmente el área reflejada en las investigaciones económicas, detallada en amarillo en la figura 1, marcan un descenso en la población desde 1990 a 2015 en un 42.91%; aunque debido a la población flotante su diversidad es mayor, pues va desde la gente que consume el comercio al por mayor y por menor, hasta el turismo y el sector académico, que consumen cultura y patrimonio. Integrando ambos polígonos, hacía 2015 su población se estimó en 40,961 habitantes, por lo que las delimitaciones contemporáneas de La Merced, únicamente descenderían su población un 23.86%, con un predominio en rangos de edad de 30 a 59 años (INEGI, 2015) (figura 2).

En 2015, la diversidad de establecimientos según INEGI, en el contexto de este barrio, se encontraba en 10,981 unidades; dichos establecimientos han marcado la pauta para las diferentes actividades que se vinculan con el espacio abierto, mientras que el comercio al por mayor y por menor nos indica en suma 8,741 unidades predominantes. Hacia las calles de La Merced se extiende el comercio dentro de una informalidad que tiende hacia una regulación por organizaciones externas al gobierno y otros intentos de regulación por el gobierno. Esta práctica, que puede variar entre el ambulantaje y el comercio informal establecido, da un tinte singular a sus calles.

Los servicios de asistencia social y salud se contemplan importantes dando apoyo a las prácticas sociales que el entorno promueve, por lo que en el área se encuentran 1057 unidades destinadas a esta actividad. La promoción de servicios de esparcimiento, recreativos y culturales ocupa 705 unidades. Este barrio es, por sí solo, riqueza cultural que puede ser apreciada desde su exterior, pues en él se contemplan desde espacios públicos patrimoniales, hasta proyectos de espacios públicos modernos (figura 2).

La variedad de espacios abiertos en La Merced, configura esta zona rica en espacios urbanos que casi en su totalidad son patrimoniales, van desde parques con amplias dimensiones, naturaleza privilegiada para el esparcimiento, y diferentes actividades de importancia para el barrio (Martínez, et al., 2019: 69), hasta proyectos urbanos de espacios pequeños de nueva generación, como espacios públicos de bolsillo que, de acuerdo a SEDUVI, son para recreación y disfrute de la comunidad, y que aquí son minoría. Se encuentran las plazas públicas donde, en una ideología de la modernidad con visión sociológica, el individuo se siente más atraído por este tipo de espacios, de acuerdo a su diseño accesible y posibilidad de usos (Campos, 2011:89)n -los cuales se manifiestan principalmente con la plaza icónica del lugar “La Aguilita”-. La Merced tiene corredores peatonales con ambulantaje que priorizan al peatón antes que al automóvil, y promueven prácticas de renovación especulativa (Campesino, 1990: 139), así como atrios de iglesias con una visión integradora (Bednar, 1986 en Roldán, 2016:30). En este lugar se cuestiona incluso la laicidad del espacio público, donde se presentan lugares de inclusión junto a los estigmatizados (Tabla 2).

Tabla 2. Espacios públicos en el Barrio de la Merced

A pesar de tener gran variedad de espacios urbanos, La Merced se considera una zona carente de lugares de sociabilidad, convivencia y recreación, mermando la vida familiar debido a prácticas que impactan negativamente en esta parte de la ciudad (Tena, 2009; 149). Pero es en estos espacios públicos donde se ven expresadas prácticas cotidianas en la vida pública que no son bien vistas por algunos autores, y que llamamos prácticas estigmatizadas, tales como: indigencia, sexo servicio, comercio ambulante, comercio informal establecido, drogarse, manifestaciones, performance, entre otras, que se detallan a partir de la teoría. Se han identificado las prácticas, actores directos, actividad que se observa en la calle a partir de ellas, temporalidad que tienen en determinados lugares, ocupación espacial, efectos sobre el espacio público, así como conflictos posibles entre actores y problemas que se observan (tabla 3).

Tabla 3. Identificación de prácticas estigmatizadas

Se identificaron catorce prácticas clasificadas como estigmatizadas; de los principales problemas que presentan, la mayoría tiene impacto en el espacio urbano patrimonial, combinada con aspectos sociales, económicos, de movilidad, e incluso, en el caso de las manifestaciones, hasta aspectos políticos, y en el caso de la vivienda, el reflejo del hacinamiento extendido a la calle, en los casos más preocupantes, la pérdida del espacio público; estas prácticas varían en su ocupación en el espacio urbano entre calles, plazas, parques, etc…, y la temporalidad puede llegar a ser variable.

En La Merced se ejemplifica la mayoría de estas prácticas estigmatizadas, por lo que se realizó una caracterización de ellas en el barrio, donde se identificaron, en el polígono compuesto de La Merced, tanto los espacios públicos que los conforman, como las prácticas que se realizan, espacializándolas. Se observa el comercio informal como actividad predominante; la mayor intensidad se encuentra alrededor del mercado, y se va disipando conforme se aleja; otras prácticas identificadas son: sexo servicio, indigencia, manifestaciones, recolección de basura, drogadicción, limpieza de parabrisas en los cruces, apartado de estacionamiento, y extender la casa en la calle. En el mapa se observa el empalme de prácticas como prostitución, drogadicción, indigencia y comercio informal, que llegan a compartir el mismo espacio y horario de manera repetida en diferentes fragmentos del Barrio (figura 3). El hecho de que estas prácticas convivan en un mismo lugar puede llegar a hacer que el territorio sea etiquetado como decadente, y estigmatizado en consecuencia; no obstante, los que habitan este barrio de manera regular y formal han normalizado la dinámica socioespacial.

Discusión

El Barrio de La Merced, si bien no está determinado como una centralidad histórica, sino como parte de ella, es un lugar enigmático que cumple con ciertas características, como el carácter funcional y social en tanto determinantes económicas políticas y socioculturales que se observan en sus espacios urbanos con carga histórica. Los factores simbólicos son una de las principales razones para su preservación, en tanto que es a través de las prácticas sociourbanas que en este territorio se desarrollan -mismas que son históricas- que se generan acciones no comprendidas por los grupos hegemónicos (gobierno, ONG, grupos organizados, etc…), pues por una parte su realización no está dentro del marco político legal establecido, o bien, no se encuentran acordes a los intereses de todos los que ocupan el espacio a través de sus prácticas (sexo servicio, comercio informal, drogadicción, etc…).

Por lo tanto, se requieren acciones inclusivas para las intervenciones de rehabilitación, es decir, las intervenciones en la ciudad no deben hacerse únicamente espaciales en un sentido físico, sino también tomando en cuenta lo sociocultural con las prácticas en los centros históricos, pues ya se ha observado que el querer desaparecerlas no es una opción, por lo que en un sentido integral, incluirlas podría estar más cercano a una realidad.

No obstante, las prácticas informales están vinculadas con el estigma, pues suponen una manera distinta de habitar la ciudad, la cual está relacionada con la falta de voluntad de pertenecer a la legalidad ante el gobierno. Este estigma va más allá de la informalidad y sus prácticas, permea al espacio público perfilándolo al deterioro y desuso; no obstante, el estigma también puede ser histórico y espacial, resultando un atractivo idóneo para este tipo de prácticas, por lo que queda en la discusión si la práctica estigmatiza al espacio urbano, o el espacio estigmatiza a la práctica, o quiénes se encargan de señalarlos de esta forma.

Aunque, por otra parte, está el debate que sostiene que las prácticas informales relacionadas con el estigma en realidad no deberían ser llamadas así, puesto que, si están organizadas, si bien por parte del gobierno ha habido indicios de regulación a partir de planes de ordenamiento de comercio informal, es más evidente que existen grupos externos a los que pagan el uso del suelo y el mantenimiento o la seguridad del lugar. Por tal motivo, existe una dualidad entre la legalidad y la ilegalidad con el incumplimiento de las normas en la urbanidad (Azuela, 2016: 9-11).

Entonces, el debate se dirige a la relación práctica estigmatizada-informalidad, y hasta qué punto se presenta dicha informalidad si existen estos grupos organizados que dirigen las prácticas, e incluso las distribuyen en el espacio público; sin embargo, también está el debate de la legalidad, la tolerancia y la organización ilegal.

Conclusiones

El barrio de La Merced sin duda alguna es un lugar histórico lleno de simbolismos, fuente de identidad no solo para sus habitantes, sino también para los demás ciudadanos. Presenta un deterioro que no se debe a la falta de carácter de este lugar, sino a las dinámicas mal comprendidas por el gobierno o por los ciudadanos que no comparten la misma ideología. Sin embargo, representa un nicho diferente para las personas que buscan otras formas de habitar la ciudad, debido a su práctica principal, el comercio, y el abanico de prácticas que genera.

La existencia de diversas prácticas informales en La Merced se puede explicar en relación a la funcionalidad del mercado; es decir que, para su buen funcionamiento, las prácticas existentes se han convertido en un recurso del mismo para asegurar su existencia, atendiendo las distintas demandas que las personas tienen al venir a este lugar, y estas no solamente son las inherentes al comercio sino a toda la experiencia de su estadía; asimismo, podemos identificar que las necesidades que tienen los trabajadores del lugar son atendidas por estas prácticas, que han encontrado en ellos un nicho al cual asistir.

Queda a debate, por otra parte, el espacio público estigmatizado como una construcción conceptual reciente, misma que remite a las prácticas que no son bien vistas por algunos, así como a la informalidad y sus diferencias entre la legalidad y la organización.

Finalmente, es imperante mencionar que, en un siguiente paso de esta investigación, será de suma importancia incluir la visión de la gente que vive y se apropia del espacio respecto a la estigmatización del mismo, y que dé cuenta de lo que aquí se ha caracterizado a partir de las vivencias cotidianas.

Referencias

Álvarez, L. y San Juan, L. (2016). Identidad y tradición en el Barrio de la Merced, en el siglo XXI. Revista contemporánea, toda la historia presente. vol. (Nº 6), pp. 1-18.

Álvarez, M. (2014). Análisis sobre los imaginarios del trabajo en los trabajadores informales en la plazoleta la victoria de la ciudad de Quito. [Tesis de Licenciatura]. Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador.

Andrade, A. (2015). Los postulados fundamentales de la teoría de la modernidad reflexiva de Anthony Giddens. Acta Sociológica. Vol. (No. 67), pp. 87-110.

Aramburu, M. (2008). Usos y significados del espacio público. ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno. Vol. (No. 8), pp. 143-149.

Ariztía, T. (2017). La teoría de las prácticas sociales: particularidades, posibilidades y límites. Cinta de moebio. Vol. (No. 59), pp. 221-234.

Borja, J. (2003). La ciudad conquistada. Madrid, España: Alianza Editorial.

Bottaro, L. (2012). El estigma en las relaciones sociales entre “grupos divergentes”. Algunas reflexiones a partir de Norbert Elias y Erving Goffman. Revista Prácticas de oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales. Vol. (No. 9), pp. 1-5.

Bustamante, M., Díaz, R. y Villarreal, P. (2009). Economía informal: un análisis al comercio ambulante de la región del Maule, Chile. Fórum empresarial. Vol. 14. (No. 1), pp. 35-57.

Campesino, A. (1990). Centro-ciudad y revitalización funcional: las calles peatonales cacereñas de Pitores y Moret. Ería. Revista Cuatrimestral de Geografía. Vol. (No. 22), pp. 139-156.

Campos, G. (2011). El origen de la plaza pública en México: usos y funciones sociales. Argumentos. Vol. 24. (No. 66), pp. 83-119.

Campos, M. (2010). La crítica en la plaza pública. Siglos XVIII-XX (pequeñas dudas históricas sobre educación y literatura). Ocnos: Revista de estudios sobre lectura. Vol. (No. 6), pp. 45-60.

Canosa, E., Sáez, E., Sanabria, C. y Zavala, I. (2003). Metodología para el estudio de los parques urbanos: la Comunidad de Madrid. Geofocus: Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica. Vol. (No. 3), pp. 160-185.

Carrión, F. (2002). Espacio público: punto de partida para la alteridad. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Flacso-Ecuador. pp. 1-15.

Carrión, F. (2007). Espacio público: punto de partida para la alteridad. Espacios públicos y construcción social. Hacía un ejercicio de ciudadanía, pp. 79-97

Carrión, F. (2009). La centralidad histórica: entre el nacionalismo del pasado (monumento) y el sentido social de hoy (centro vivo). Centro-h. Vol. (No. 3), pp 7-12.

Castells, M. (1972). Proposiciones teóricas para una investigación experimental sobre los movimientos sociales urbanos. Revista Mexicana de Sociología. Vol. 34. (No. 1), pp. 1-26.

Castells, M. (1999). La cuestión Urbana. México-Madrid, España: Editorial Siglo XXI.

Checa, M. (2016). Las áreas verdes en la Ciudad de México. Las diversas escalas de una geografía urbana. Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Vol. XXI. (No. 1,159), pp. 1-22.

Christaller, W. (1966). Central places in southern Germany. CW Baskin. translator.

Choay, F. (1992). Alegoría del Patrimonio. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gilli.

Dary, L. y Rojas, J. (2012). Prácticas sociales en el espacio público. Usos que sobrepasan las normas sociales y el diseño del espacio. URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales. Vol. 2. (No. 1), pp. 33-50.

De Alba, M. (2009). Memoria y representaciones sociales del Centro Histórico de la ciudad de México: experiencias de nuevos y viejos residentes. Seminario Permanente Centro Histórico de la Ciudad de México. Vol. 1, pp. 53-82.

DOF. (1980). Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en la Delegación de Villa Alvaro Obregón de la ciudad de México, D. F. Diario Oficial de la Federación 11 de abril.

DOF. (1986). Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en las Delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, D.F. Diario Oficial de la Federación 04 de diciembre.

DOF. (1986). Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en la Delegación de Tlalpan, D. F. Diario Oficial de la Federación 05 de diciembre.

DOF. (1986). Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en la Delegación de Azcapotzalco, D.F. Diario Oficial de la Federación 09 de diciembre.

DOF. (1986). Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en la Delegación de Villa Álvaro Obregón de la ciudad de México, D. F. Diario Oficial de la Federación 11 de diciembre.

DOF. (1990). Decreto por el que se declara una zona de monumentos histórico: en la Delegación Coyoacán, D. F., con el perímetro, características y condiciones que se mencionan. Diario Oficial de la Federación 11 de diciembre.

Domínguez y Alzaga, 27 de febrero del 2019. En Identifican siete “corredores” de coca y mota en CDMX. Recuperado de: https://www.milenio.com/policia/identifican-siete-corredores-de-coca-y-mota-en-cdmx

Durán, L. (2014). Patrimonio Cultural, políticas de representación y estigma: una mirada desde el centro histórico de Quito. En Grimsor, A. (Comp.), Culturas políticas y políticas culturales. pp. 145-162.

EFE, 5 de octubre del 2017. En Adictos sobreviven a la dureza de la calle a base de pegamento https://www.youtube.com/watch?v=czUEyz_2R34

Ejea, G. (2010). Espacio público y centralidad, un acercamiento a sus relaciones. En Terrazas, O. (Coord). La Ciudad que hoy es centro. pp. 53-82.

Flores, 11 de mayo del 2017. En “Plaza de la Soledad”, la madurez de la prostitución . Recuperado de https://mexiconuevaera.com/espectaculos/cine/2017/05/11/plaza-de-la-soledad-la-madurez-de-la-prostitucion

Flores-Xolocotzi, R. y González-Guillén, M. (2010). Planificación de sistemas de áreas verdes y parques públicos. Revista mexicana de ciencias forestales. Vol. 1. (No. 1), pp. 17-24.

Galeano, S. (2010). Formas sociales y racionalidades alternas en la ordenación del espacio público experiencias urbanas de comercio informal en Bogotá [Tesis de Maestría]. Escuela de Planeación Urbano-Regional, Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional de Colombia. Medellín.

Gálvez, 18 de diciembre de 2020. En Limpiaparabrisas se niega a pagar cuota de extorsión, y lo golpean en pleno Centro de la CDMX. Recuperado de https://www.facebook.com/watch/?v=2178032638987460

Gamboa, M. (2018). Escenarios lúdicos de inclusión e interacción social de niños invidentes en la ciudad de Bogotá [Tesis de Licenciatura]. Universidad Piloto de Colombia. Colombia.

Gamboa, P. (2003). El sentido urbano del espacio público. Bitácora Urbano Territorial. Vol. 1. (No. 7), pp. 13-18.

Gaona, 27 de agosto del 2020. En El rey merolicos que todo Chilango ha escuchado. Recuperada de https://www.chilango.com/ocio/merolico-remedios-naturistas/

García, A. (2009). La teoría de la estructuración y su observación desde la acción: los límites del análisis. Estudios sociológicos. Vol. 27. (No. 79). pp. 31-61.

Giddens, A. (1995). La Constitución de la Sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires: Editorial Amorrortu.

González, M. (2017). Representaciones sociales y experiencias de vida cotidiana de los ancianos en la Ciudad de México. Estudios Demográficos y Urbanos. Vol 32. (No. 1), pp. 9-36.

Goffman, E. (2006). Estigma, la identidad deteriorada. Buenos Aires-Madrid: Editorial Amorrortu Editores

Huilen, G. y Perelman, M. (2019). Desigualdad, imaginarios y escala urbana: un estudio comparativo de grupos subalternos en Salta y Buenos Aires, Argentina. En Vera, P., Gravano, A., Aliaga, F. (Ed.), Ciudades (in)descifrables: imaginarios y representaciones sociales de lo urbano. pp. 187-206.

INEGI. (2015). Mapa de Espacio y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía consultado. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx

Jaramillo, J. (2012). Representaciones sociales, prácticas sociales y órdenes de discurso. Una aproximación conceptual a partir del Análisis Crítico del Discurso. Entramado. Vol. 8. (No. 2), pp. 124-136.

Laguna, 24 de abril del 2018. En Disputan franeleros en la Merced lugares a muerte. Recuperada de https://capital-cdmx.org/nota-Disputan-franeleros-en-la-Merced-lugares-a-muerte20182447

Lindón, A. (2015). Del espacio público de las hexis corporales al de las afectividades brumosas y no discursivas. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. Argentina. Vol. (No. 17), pp. 8-19.

Mancilla, J. (2015). Los Hitos Cuentan Historias. Revista B33 Arquitectura. Vol. (No. 1), pp. 45-49.

Mantecón, A. (2003). Los usos del patrimonio cultural en el Centro Histórico. Alteridades. Vol. 13. (No. 26), pp. 35-43.

Martínez, D. (2020). Transformación morfológica de los parques en el espacio público de la Localidad la Candelaria entre los años 1538 a 2016 a través de sistemas de Información geográfica [Tesis de Licenciatura]. Universidad La Gran Colombia. Bogotá.

Martínez, L. y Alvarado, D. (2020). Parques de bolsillo: un análisis desde la percepción de usuarios en la ciudad de México. Economía, sociedad y territorio. Vol. 20. (No. 63)., pp. 489-511.

Martínez-Valdés, V., Silva, E. y González, E. (2020). Parques urbanos: un enfoque para su estudio como espacio público. Intersticios sociales. Vol. (No. 19), Pp. 67-86.

Mata, S. (2019). Las centralidades históricas vistas desde sus delimitaciones, funcionalidad y conflicto. El caso de los centros y barrios históricos de León, Silao, San Francisco y Purísima del Rincón, Guanajuato. [Tesis de Maestría]. Universidad Nacional Autónoma de México.

Monnet, J. (1995). Usos e imágenes del centro histórico de la ciudad de México. México: Editorial Centro de estudios mexicanos y centroamericanos.

Montejano, M. (2010). Patrimonio y Desastres: conservar para recordar, conservar para volver a crear. En Revista esencia y espacio. Vol. (No. 31), Pp. 17-23.

Moreno, C. (2016). Rupturas y continuidades en las políticas de conservación del patrimonio urbano: problemas contemporáneos en la intervención del Centro Histórico de Bogotá [Tesis de Maestría]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura. Ciudad de México, México.

Moreno, M. (2012). Plaza de la Ciudadela, cultura extramuros, en Esencia y Espacio. Vol. (No. 34), pp. 54-59.

Nascimento, J., Krishnamurthy, L. y Keipi, K. (1998). Áreas verdes urbanas en America Latina. En Nascimento, J., Krishnamurthy, L. y Keipi, K. (Coord.), Áreas verdes urbanas en Latinoamérica y el Caribe. pp. 1-13

ONU-Habitat. (1996). Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos. HABITAT II. Del 3-14 de junio. Estambul, Turquía.

Palomo, P. (2003). La planificación verde en las ciudades. Arquitectura del Paisaje, Construcción y Medioambiente. Vol. (No. 123), pp. 12-20.

Páramo, P. (2010). Aprendizaje situado: Creación y modificación de prácticas sociales en el espacio público urbano. Psicología y Sociedad. Vol. 22. (No. 1), pp. 130-138

Paz, E. (2015). El barrio de la Merced: una memoria desde la experiencia de sus habitantes [Tesis de Maestría]. Centro de Investigaciones y Estudios superiores en Antropología Social. Ciudad de México, México.

Ramírez, P. (2015). Espacio Público, ¿Espacio para todos?. Revista Mexicana de Sociología. Vol. 77. (No. 1), pp. 7-36.

Roldán, J. (2016). Caracterización geométrica y lumínica de los atrios incorporados en los edificios de Santiago de Chile [Tesis de Doctorado]. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, España.

Sabsay, L. (2011). Fronteras Sexuales. Espacio Urbano, cuerpos y ciudadanía. Buenos Aíres: Editorial Paidós.

Santibáñez, A. (2013). Espacio público patrimonial de los centros históricos de las ciudades de México y Zacatecas. En González, G. (Ed.), Discusiones sobre la ciudad, temas de actualidad. pp. 95-114.

Santos, M. (2000). La naturaleza del espacio: técnica y tiempo, razón y emoción. Barcelona: Editorial Ariel.

SEDECO. (2015). Los Mercados de La Merced, Un diagnóstico integral para su revitalización económica y desarrollo social. UNAM. PUEC. SEDECO.

Sevilla, A. (2004). El derecho al disfrute. En García, N. (Coord.) Reabrir espacios públicos, políticas culturales y ciudadanía. pp. 189-204.

Silva, D. (2010). Comercio ambulante en el Centro Histórico de la ciudad de México (1990-2007). Revista mexicana de sociología. Vol. 72. (No. 2), pp. 195-224.

Suárez, C. (2016). Espacios abiertos patrimoniales. Colección material didáctica. Arquitectura del paisaje. Serie teoría e historia. UNAM.

Tena, R. (1999). La Merced: Identidad y cambio social. Revista esencia y espacio. pp. 5-9

Tena, R. (2009). Diagnóstico Sociocultural del Barrio de la Merced. En Tena, R. y Urrieta, S. (Ed.), El barrio de La Merced. Estudio para su regeneración integral. UAM. IPN.

UNESCO. (1987). 11th session of the World Heritage Committee (CONF 005) Ref. 412

Vélez, L. (2009). Del parque urbano al parque sostenible: Bases conceptuales y analíticas para la evaluación de la sustentabilidad de parques urbanos. Revista de Geografía Norte Grande. Pontifica Universidad Católica de Chile. Vol. (No. 43). pp. 31-49.

Vera, A., Cebollada, Á., Pérez, Á. y Castelló, M. (2020). Propuesta metodológica para el estudio del uso y dinámicas del espacio público de las áreas comerciales de los centros urbanos. La Geografía de las Redes Económicas y la Geografía Económica en Red, Porto. Faculda de de Letras da Universidad de do Porto, Asociación de Geógrafos Españoles. Pp. 201-207.

Villalba, R. (2019). El espacio público en procesos de renovación urbana de centros históricos. UNAM.