Watermills Of Pichilemu, Chile: Survival Of A Peasant Heritage

José Bravo Sánchez

Investigador y académico del Instituto de Historia y Patrimonio, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Geógrafo de la Universidad de Chile. Diplomado en Estudios Políticos y Estratégicos y Magíster en Seguridad y Defensa de la ANEPE del Ministerio de Defensa. Además desde el año 2009 es miembro de ICOMOS-CHILE. En el año 2006 obtiene el primer lugar en el concurso “Haz tu Tesis en Cultura” otorgado por el CNCA. Ha participado como coautor de diversos artículos de revistas científicas, capítulos de libros, libros y otros escritos. Ponente y expositor en diversos eventos académicos y científicos. Email: mbravo@uchilefau.cl

Carolina Quilodrán

Investigadora del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Geógrafa de la Universidad de Chile. Diplomado Experto Universitario en Gestión y Conservación de Espacios Naturales. Convenio Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber-Chile) y Universidad de León, España. Postítulo en Geomática. Instituto de Geografía. Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha participado como coautora de diversos artículos de revistas científicas, capítulos de revistas y otros escritos. Email: cquilodran@uchilefau.cl

Antonio Sahady

Académico e Investigador de Instituto de Historia y Patrimonio. Arquitecto de la Universidad de Chile. Doctor en Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Profesor de diversas cátedras relacionadas con el patrimonio y urbano en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Miembro de ICOMOS-Chile y Visitador Especial del Consejo de Monumentos Nacionales. Ha participado, en calidad de autor, en diversos artículos de revistas científicas, capítulos de libros, libros y otros escritos. Ponente y expositor en diversos eventos académicos y científicos. Email: asahady@uchilefau.cl

Recibido:13 de octubre de 2016.

Aceptado: 04 de marzo de 2017.

Disponible en línea: 01 de agoso de 2017.

CC BY-NC-ND

Resumen

En Chile Central, los molinos de agua de Pichilemu no han superado los límites de la dimensión funcional. A pesar de sus evidentes atributos constructivos y estéticos, además de ser objetos indispensables para la molienda de cereales en comunidades rurales, no son considerados por autoridades ni expertos como parte del patrimonio digno de protección. El objetivo consiste en situar a los molinos de agua en el mapa que acoge los bienes patrimoniales chilenos, habida cuenta de su valor vernáculo. Ese primer reconocimiento propiciará la conservación y restauración de sus exponentes más notables. Los molinos de agua -expresión tangible del patrimonio- encubren una serie de misterios que, al ser desentrañados, conducen al conocimiento profundo de las culturas campesinas y su singular modo de vida. La comunidad aún desconoce los verdaderos méritos de estos artilugios, aun cuando contribuyen de forma decisiva a la configuración del paisaje geográfico del lugar y, adicionalmente, a la cohesión de la comunidad local. En términos objetuales son un aporte al diseño artesanal y una lección de lógica carpinteril y de sustentabilidad; con el uso racional de materiales y técnicas locales al alcance de la mano. Su uso, valiéndose de la natural energía del agua, permite el desarrollo de una economía de subsistencia que se aviene perfectamente con la realidad del campo. El reconocimiento y la recuperación de estos artilugios campesinos, susceptibles de ser parte de una ruta turística patrimonial, enriquecen el capital cultural chileno por lo que representan, tanto en su vertiente material como en la inmaterial. Palabras clave: Molinos de Agua, Patrimonio Hidráulico, Economía Campesina, Turismo Patrimonial.

Abstract

In Central Chile, the watermills of Pichilemu have not exceeded the limits of the functional dimension. Despite his obvious constructive and aesthetic attributes, as well as being objects indispensable for grinding grain in rural communities, are not considered by authorities or experts as part of the heritage that is worthy of protection. The objective consists in place to them mills of water in the map that welcomes them goods heritage Chilean, taking into has of its value vernacular. That first recognition will lead to the preservation and restoration of its most notable exponents. The mills of water-expression tangible of the heritage-conceal a series of mysteries that, to be unraveled, lead to the knowledge deep of the cultures peasant and its singular mode of life. The community still unknown them real merits of these gadgets, even when contribute of form decisive to the configuration of the landscape geographical of the place and, additionally, to the cohesion of the community local. In terms of objects are a contribution to the craft design and a lesson of carpentry logic and sustainability; with the use rational of materials and techniques local to the scope of the hand. Its use, using the natural power of water, enables the development of a subsistence economy which agrees perfectly with the reality of the field. The recognition and the recovery of these gadgets peasants, susceptible of be part of a route tourist heritage, enrich the capital cultural Chilean by what represent, both in its shed material as in the intangible. Keywords: Mills water, hydraulic heritage, rural economy, heritage tourism.

Introducción

Desde el origen de los tiempos el agua ha sido, para la humanidad, fuente de vida y de subsistencia. El agua permite satisfacer las necesidades primarias y se constituye en el soporte de todo tipo de actividades económicas, recreativas y paisajísticas. El hombre ha ido en su busca, procurando dominarla para su beneficio.

Las bondades del agua en medio del paisaje cubren un espectro amplio: confiere magia al lugar, regala paz y sosiego, prodiga vida a la vegetación. Casi siempre se hace necesaria la intervención humana para optimizar los efectos benéficos del agua. Es entonces cuando nacen artefactos y sistemas que procuran potenciar las propias energías naturales.

Dentro de estos artilugios del patrimonio hidráulico sobresale la rueda hidráulica, que valora al agua como energía motriz, haciéndose palpable en los molinos hidráulicos harineros. Los cuales, serían movidos la fuerza de las corrientes fluviales, utilizadas hasta fechas muy recientes como principales focos de producción harinera.

Tanto la harina como el pan han sido esenciales en la alimentación humana y por tanto, de su subsistencia y prosperidad. Por estos motivos los molinos representaron un importante núcleo de economía, desarrollo y social de las sociedades en las que se las épocas preindustrial e industrial en que se constituyeron, lo que hace trascendente su investigación y conservación, particularmente para ciencias humanas como la historia, economía, arquitectura y geografía, entre otras.

Desde tiempos inmemoriales los molinos hidráulicos han incidido en la planificación del paisaje rural, toda vez que su presencia implica instalaciones que modifican el lugar. Por ser la respuesta a necesidades básicas de las comunidades rurales, la localización de estos artilugios no resulta indiferente. En muchos casos las decisiones reclaman vías o caminos especialmente habilitados para conseguir una comunicación más expedita. El transporte de la materia prima y después del producto elaborado exige una conectividad razonablemente sencilla. Algunos caminos se han trazado, efectivamente, sobre la base de esta necesidad.

El patrimonio hidráulico en países en vías de desarrollo –Chile entre ellos, por cierto- no resiste comparación con el de países consolidados en los cuales este capital cultural alcanza un sitial de privilegio (España, Inglaterra, Francia u Holanda, por ejemplo). La tendencia natural en Chile es que estos exponentes del patrimonio hidráulico vayan camino a la extinción. De hecho, son muy pocas las zonas geográficas en que es posible encontrar aún funcionando molinos de agua. Una de ellas es el litoral de la zona central, en la que destacan dos casos de la Región de O’Higgins: Pañul y Rodeillo.

Una tradición artesanal campesina: los molinos de agua

Los exponentes del patrimonio hidráulico en la zona central de Chile son cada vez más escasos. La zona costera de Pichilemu aun cuenta con dos instalaciones que merecen ser destacadas por sus méritos auténticamente artesanales. Por fortuna, se trata de artilugios plenamente en uso por parte de los campesinos del lugar, lo que asegura una cierta permanencia en el tiempo.

Pero existen, sin embargo, amenazas difícilmente contrarrestables: los molinos experimentan, en la actualidad, alteraciones que en alguna medida hacen mella en su naturaleza: la incorporación de medios mecánicos -principalmente motores bencineros o petroleros-, tan diferentes del impulso hidráulico tradicional. A ello se agrega la irrupción de un molino industrial que, a fuerza de ser eficiente, relega a los molinos artesanales a un segundo plano.

Pero de los molinos artesanales destilan valores inmateriales que no tienen sustituto en la expresión industrial y que se expresan en relaciones sociales, en el encuentro amistoso que propicia la molienda lenta. Se dan características tan atractivas que algunos agentes empresariales han decidido integrarlos al circuito turístico de “La Ruta de San Andrés”.

¿Cómo hacer frente a la presión creciente que impone el fenómeno de la globalización? De momento no se cuenta con políticas de conservación, mantención y menos de restauración en materia de patrimonio hidráulico en Chile. Pichilemu no es la excepción, por supuesto, a pesar de que cuenta con dos molinos de excepción. Por eso es tan importante que los mapas de turismo local incorporen, de una vez, esta manifestación de alto contenido patrimonial. Ese primer reconocimiento propiciará la conservación y restauración de dos exponentes tan notables. Será el momento en que las autoridades adopten medidas tendientes a incluir en el guion turístico de la comuna estos hitos representativos de la actividad campesina.

En la hipótesis se sostiene que la realidad campesina demuestra que el ingenio y el empleo de recursos mínimos y naturales son suficientes para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad rural. En efecto, a pesar del advenimiento de los avances tecnológicos y la globalización, que traen implícita la idea de abolir artefactos y sistemas tradicionales de todo orden, los molinos de agua pichileminos demuestran que tienen atributos suficientes para justificar su permanencia en el tiempo.

Muchos autores han incursionado en la investigación del patrimonio hidráulico. Desde una visión histórica brillan las obras de Julio Caro Baroja y Leopoldo Torres Balbás, quienes se han preocupado de recabar y extender la información referida al uso de molinos hidráulicos que componen el patrimonio hidráulico español desde sus inicios hasta mediados del siglo XX. Existen, también, estudios relativos a los molinos de agua que se han circunscrito a la vertiente histórica y patrimonial: trabajos de Díaz Rodríguez (1988); Morís Menéndez – Valdés (1995); Serrano & Artequera (2005); Puyol et al (2010); Granda Fondón (2010); Ramos & Rodríguez (2011); Bolaños Rodríguez (2012); Gómez, J.M & Hervás (2012). Los señalados estudios oscilan entre la mera descripción del artefacto hasta su impacto socioeconómico para las sociedades rurales. Son, en suma, protagonistas del paisaje cultural de la campiña hispana.

En España se ha incorporado el patrimonio hidráulico al paisaje rural, haciéndolo parte de la actividad educativa y turística. En Chile, hasta ahora, la situación es muy distinta, puesto que esta expresión cultural ha tendido a la extinción. De hecho, son muy pocas las zonas geográficas chilenas en las que es posible encontrar, aún funcionando, molinos de agua. Las excepciones provienen de las regiones de O’Higgins, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. No existen, pese a ello, estudios importantes dedicados a la molinería en las regiones señaladas.

Siendo parte de la Región de los Lagos, los molinos chilotes merecen una atención especial. De momento la información se reduce a inventarios, entrevistas y breves reseñas que no superan unos cuantos folios. Destacan, en este ámbito, los trabajos de Tampe (1977), Aguilera Jaramillo et al (1980), Uribe (1982), Ramírez y Carrillo (1984), Minte (2002), Guarda (2006), Schifferli (2007), Kiekebusch (2008) y Berg y Cherubini (2009). En particular, estas obras se refieren a los molinos alemanes y chilotes que superviven en la Región de Los Lagos.

Pero donde la escasez de trabajos se hace mayor es en la zona central del país. Por ejemplo, no existe texto alguno que se refiera a los molinos de Pañul y Rodeillo, en las proximidades del litoral. Amén de ello, es justo hacer presente que los pocos estudios chilenos referidos al patrimonio hidráulico y sus respectivos paisajes del agua son siempre parciales y no alcanzan el sentido integrador que se observa en muchos de los trabajos españoles más recientes.

Es una de las razones que justifican una investigación que está en marcha, en el contexto de una Tesis Doctoral, cuyo postulante es el geógrafo Marcelo Bravo, uno de los autores del presente artículo.

Los molinos de Pañul y Rodeillo

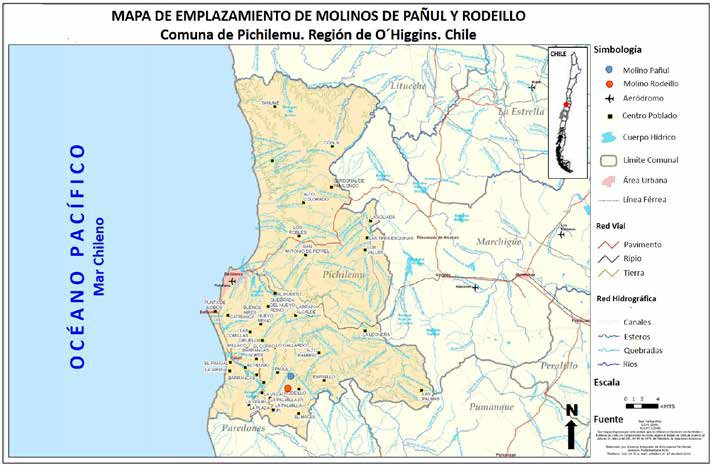

Ambos molinos, que se encuentran en dos sectores rurales de la comuna de Pichilemu- uno en las márgenes de la localidad de Pañul y el otro en las cercanías del poblado de Rodeillo-, corresponden a una pequeña empresa familiar, traspasada de generación a generación. (Figura N°1).

El molino del Pañul se localiza en las coordenadas 34° 30’ 26.34’ S y 71° 56’ 56.89’ W, aproximadamente a 15 kilómetros de la ciudad costera de Pichilemu. Construido en 1904 por Juan Andrés Muñoz, después estuvo a cargo de su hijo. Actualmente es administrado por la nieta y su marido. (Figura N° 2).

El molino del Rodeillo, por su parte, se emplaza en las coordenadas 34° 30’ 52.99’ S y 71° 56’ 52.68’ W y data de 1952. Obra de un constructor campesino, autodidacta, se inauguró en 1952. Actualmente está a cargo de un hijo. (Figura N° 3).

Los dos molinos poseen una historia en común, alimentada por el parentesco familiar de sus dueños respectivos. Estos molinos se nutren de las aguas de la Quebrada El Maqui. Una vez utilizada como fuerza motriz, el agua es devuelta a la misma quebrada, para que desemboque en el estero Nilahue.

Antiguamente los engranajes eran de madera. Cuando se quebraban o desdentaban se producía un verdadero colapso en el sistema hidráulico. Todo cambió cuando el rudimentario sistema de engranaje fue trocado por piezas metálicas obtenidas de la Maestranza de San Bernardo o de la estación ferroviaria de Pichilemu.

A diferencia de muchos molinos ya extintos de la Región de O’ Higgins, los molinos pichileminos nunca estuvieron vinculados a un sistema de hacienda, sino a la simple necesidad de moler los cereales que se producían en pequeñas propiedades agrícolas vecinas. Los usuarios provienen de sectores vecinos a la comuna de Pichilemu y Paredones: La Villa, Barrancas, La Ligua, Cabeceras, Santa Teresa, Nilahue, Potreros, La Viña y El Maqui, entre otros.

Hacia 1970 el caudal de la quebrada El Maqui era mayor que el actual, lo que permitía que los molinos de Pichilemu funcionaran ininterrumpidamente durante casi 24 horas. Existía una enorme demanda. Hoy en día lo que se obtiene como caudal sólo permite moler entre 6 y 8 horas continuas. Más que por una estricta necesidad, funcionan para el turismo rural de la “Ruta de San Andrés”.

El paisaje rural asociado a los molinos de agua

El molino de Pañul emerge en medio de un valle encajonado, con pendiente abrupta. Su acceso es difícil, en consecuencia y se precisan vehículos de doble tracción. Súmase a ello que los caminos de tierra han sufrido erosiones a causa del agua y la niebla: acusan grietas profundas y cárcavas longitudinales. Los suelos son de grüss o maicillo altamente meteorizado y oxidado por acción del aire; su condición arcillosa inhabilita la actividad agrícola. Son útiles, en cambio, para la pequeña ganadería ovina y caprina.

El poblado más cercano al molino es el de Pañul, configurado por viviendas dispersas. Estas soluciones habitacionales son de planta rectangular, de un solo nivel y construidas, básicamente, en madera. La cubierta, de fierro galvanizado. Se complementan con talleres y puestos de ventas de aquellas artesanías (tejidos y cerámicas de greda blanca) representativas del sector.

Pañul no solo dispone del molino: próximo a él está la vivienda de los propietarios, que salva la pendiente de la ladera con los pilotes sobre los que está montada. Una habitación se ha habilitado expresamente para el turismo rural. El conjunto se completa con gallineros y bodegas, huertas e invernaderos, que se surten del agua del estanque mayor que alimenta al molino. (Figura N° 4).

La vegetación nativa se extiende en la Quebrada de Los Maquis. El bosque esclerófilo, caracterizado por un matorral arborescente -o bosque bajo- cuenta, entre sus especies, con litre (Litrhea caustica), peumo (Peumus boldus), temu (Blepharcalix cruekshanksii), patagua (Crinodendron patagua), quila (Chusquea Cumingii), Brea (Tessaria absinthioides), Chilquilla (Baccharis pingraea), quinchihue (Ambrosia chamissonis), grana salada (Dislichlis spicata), suspiro (Nolana paradoxa), quisquita (Neoporteria chilensis), entre otras. En la ladera que enfrenta al molino, en cambio, hay bosques introducidos de eucaliptus y pino, propios de la actividad forestal de la comuna de Pichilemu.

No es muy diferente a la de Pañul la condición paisajística que rodea al molino de Rodeillo: laderas de pendiente pronunciada, rojizos caminos de tierra, difícil accesibilidad al molino (menos que Pañul, en todo caso).

En torno al molino, bosques de eucaliptos, así como ciertas áreas de deforestación que han dado paso a algunas cárcavas.

La casa de los molineros –de adobe y tejas- se conecta con la de los familiares –de madera y fierro galvanizado en la cubierta- mediante dos puentes de madera. Tampoco faltan las áreas de cultivo de autoconsumo familiar y los invernaderos asociados. (Figura N° 5).

Los propietarios de Rodeillo han construido –como los molineros de Pañul- una posada para atender a los visitantes, donde realizan degustaciones. Hay, además, un pequeño almacén en el cual se venden productos agrícolas de la zona (legumbres, harina flor, harina tostada, harina de quínoa, café de trigo y otros).

Sobre el estado de conservación de los molinos

Los molinos en estudio se encuentran en malas condiciones, especialmente el de Pañul. Sus dueños de este último son dos ancianos que viven solos en medio de un paraje despoblado. No han sido asistidos después del sismo de 2010, de manera que han hecho frente a la adversidad sin recursos económicos ni humanos. De no mediar ayuda municipal o de algún empresario inspirado por un espíritu altruista, el destino de este conjunto será, inexorablemente, la ruina.

No es por la acción de un milagro que el artefacto del molino y los elementos que permiten su funcionamiento -la rueda, el canal de alimentación y los estanques- se encuentren en buen estado: reciben periódicas mantenciones. No así el edificio en el que se alojan (Figura N° 6). La molienda y las numerosas historias que derivan de ella sigue siendo una actividad que despierta la curiosidad de los visitantes.

El molino de Rodeillo, en cambio, se ve mejor cuidado integralmente: tanto en el continente como en el contenido se muestran algún interés por su mantención. Hay preocupación por el edificio y también por el sistema de alimentación (rueda, compuerta, estanque y canal). El propietario ha comprendido que es perfectamente posible incorporar su conjunto a una de las rutas creadas para fomentar el turismo rural, obteniendo los correspondientes réditos económicos. Entre las medidas adoptadas para materializar la iniciativa decidió mantener el diseño arquitectónico original, valiéndose de los materiales primitivos: adobes y tejas. (Figuras N° 7, N°8 y N°9).

Metodología y técnicas empleadas en el estudio

Durante la elaboración de la investigación que aquí se expone se ha empleado una metodología exploratoria, desarrollada fundamentalmente en terreno. Aun cuando se han registrado muchos datos numéricos en terreno, la metodología tiene un claro sesgo cualitativo. En efecto, se ha levantado in situ toda aquella información relacionada con la geografía y la historia del lugar, para ir paulatinamente llegando a escrutar cada uno de los dos artilugios en estudio. Un recurso útil ha sido la entrevista con los respectivos dueños.

Una de las actividades de campo consistió en el levantamiento, mensura y posterior análisis de los distintos elementos que componen las ruedas de agua. Además del funcionamiento del sistema hidráulico, se constató el estado de conservación, se detalló sus daños y se aventuró ideas respecto de la reposición de algunas de sus partes. Más allá del artefacto, también fue motivo determinante de la investigación la presencia del escenario próximo, esto es el paisaje rural.

Una vez determinados los componentes geográficos y constructivos –sin descuidar los sociales ni los económicos, siempre asociados- se hizo hincapié en aquellos factores de orden patrimonial que incluyen tanto la vertiente tangible como a intangible. En efecto, cuando se examinaron los atributos de estos bienes fue importante consignar, además de los materiales, aquellos propios de la actividad de la molienda. En buena medida, la cohesión de las comunidades comprometidas tiene un importante asidero en el encuentro social, propiciado por el necesario encuentro de las familias a la hora de moler el grano.

Dentro de la metodología, un instrumento esclarecedor de la relación entre los habitantes y los molinos fue la encuesta que se realizó mediante la técnica de muestreo aleatorio simple. En un universo comunal de 12.422 habitantes, se obtuvo una muestra de 373, distribuidos, según el porcentaje poblacional, en 30 localidades de la comuna de Pichilemu. En cada localidad se aplicó una encuesta que procuraba precisar cuán importantes son los molinos para los residentes. La escala fluctuaba entre la “nula relevancia” y la “alta relevancia” y a través de ella se consiguió medir la percepción de los pichileminos respecto de los exponentes del patrimonio hidráulico localizados en su propio territorio. Los valores obtenidos, que declaran un interesante diferencial semántico, fueron traspasados a una cartografía que revela, finalmente, cuán relevantes son, para los habitantes, los molinos de agua locales.

Aun cuando no está en el foco del estudio, se advierte en las entrevistas hechas a los dueños de molinos y a los encargados de la Oficina Turismo del municipio de Pichilemu que hay un reconocimiento del valor de los molinos de Pañul y Rodeillo y que en la medida que prosperen los trabajos de restauración, más importante será su presencia en el circuito turístico “Ruta de San Andrés”.

Aunque una parte de la comunidad pichilemina desconoce el alcance patrimonial de las piezas artesanales investigadas, es claro que las medidas tendientes a la difusión de sus valores habrán de calar, tarde o temprano, en la conciencia de los habitantes. Es un hecho, sin embargo, que la existencia de estos artilugios han sido determinantes en el equilibrio de la economía campesina de Pañul y Rodeillo, según se infiere de los resultados del análisis en terreno y de las entrevistas realizadas a los actores principales. Se demuestra, en suma, la hipótesis de que, valiéndose de los escasos recursos que ofrece el precario entorno cercano, es posible obtener el sustento para la familia si se aporta ingenio y destrezas aprendidas y cultivadas en el tiempo. Nada podrá detener el fenómeno de la globalización en el mundo; sin embargo, pueden es perfectamente posible que puedan convivir con él las prácticas ancestrales que se sirven de las energías naturales, aun no del todo aprovechadas hoy en día.

Amenazas naturales y antrópicas

La sequía y los terremotos constituyen las más serias amenazas para los molinos que deben moverse con agua. Según señalan los dueños de los molinos de Pañul y Rodeillo, la quebrada El Maqui ha ido disminuyendo drásticamente su caudal durante los últimos años. El déficit se hace evidente si se mide el tiempo de llenado de los respectivos estanques. Antiguamente tardaba 2 a 3 horas. Actualmente se completa en no menos de cinco horas.

El sismo de 2010 provocó grandes estragos en los molinos estudiados: el de Pañul se vio afectado en sus elementos estructurales y en parte de su techumbre. Ciertas medidas, apresuradas y poco sensibles, implicaron el reemplazo del adobe por madera y las tejas por cubierta metálica. Mejor suerte aún tuvo el molino de Rodeillo, el que, a fuerza de ser mantenido sistemáticamente, pudo contrarrestar sin inconvenientes el movimiento telúrico; prueba de ello es que no recibió daños en su estructura. (Figura N° 10).

Una amenaza permanente en este tipo de construcciones es la humedad, la que se concentra especialmente en los cimientos. Humedecidas las fundaciones de hormigón, no es raro que el agua suba por capilaridad y se instale en la base de los pilares de madera que sostienen a los molinos. De no adoptarse medidas que prevengan el fenómeno, los agentes de deterioro hacen su trabajo destructivo: la sal, las microalgas, los musgos, los xilófagos. (Figura N° 11).

Pero a las amenazas naturales se agrega otro factor, no menos grave: la disminución de la producción de trigo y cereales, sustituida por el cultivo de viñas y forestales ha incidido negativamente en la conservación de los molinos.

No menos importante es el bajo costo que tiene la harina industrial en relación con la harina obtenida artesanalmente (U$ 0,60 versus U$ 0,80, por kilo). Hoy en día, buena parte de la comunidad rural opta por la economía y la fácil accesibilidad. Una dificultad extra, no superada aun, es el complicado acceso a estos conjuntos debido a la pronunciada pendiente de los caminos.

La supervivencia de los molinos, lejos de estar asegurada, despierta incertidumbres respecto del largo plazo: ¿estarán dispuestas las familias jóvenes –descendientes de los antiguos propietarios- a hacerse cargo de los añosos molinos, ahora con fines turísticos antes que sociales. Es la opción que, con seguridad, habrán de adoptar los molineros de Pañul y Rodeillo, instados por un sentido práctico y el apego a estos artefactos identificados con su historia familiar.

Suele ocurrir en el campo que los hijos prefieren un oficio distinto al de sus padres. La actividad molinera no ha sido la salvedad y de eso dan prueba los molinos de Pañul y de Rodeillo: no existe una generación nueva comprometida a hacerse cargo de las tareas que ese trabajo conlleva.

Hacia la conservación de los molinos de agua

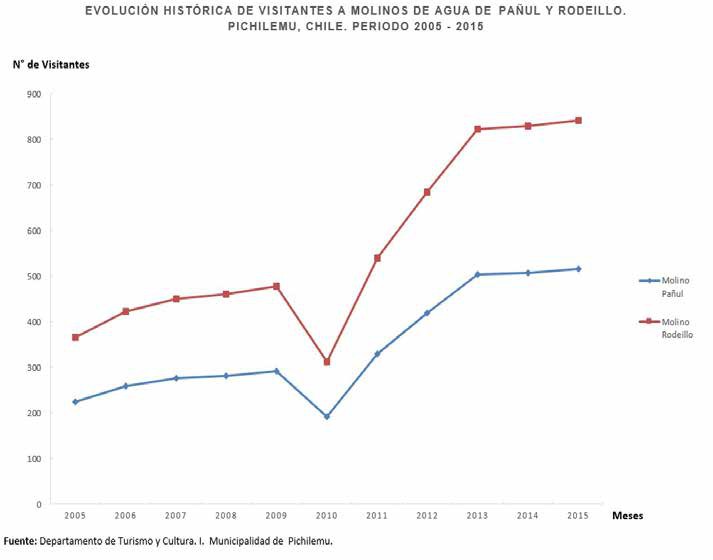

Se constata que, pese al crecimiento vegetativo de la población de Pichilemu, el interés por visitar los molinos no se ha incrementado en la misma proporción durante el período 2005–2015 (Figura N° 12).

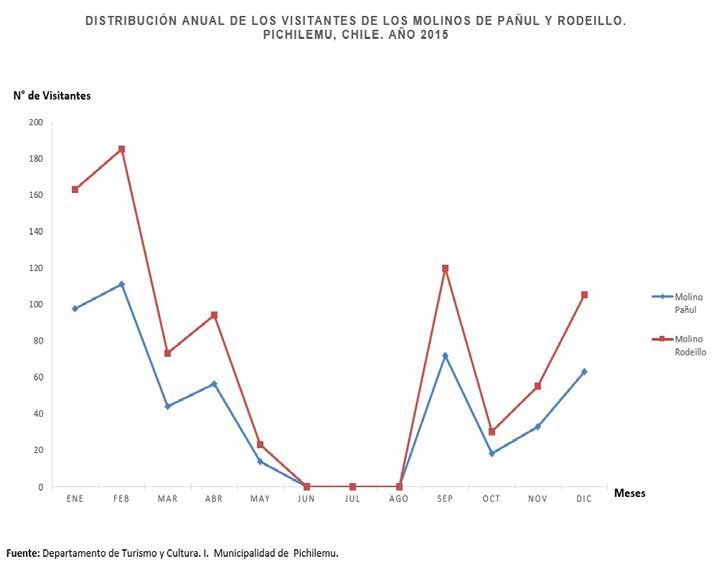

Factores determinantes de este resultado son: la casi nula difusión de su existencia, las malas condiciones de acceso y el desinterés por invertir en el mejoramiento de estas instalaciones y sus respectivos entornos. Se revela, a través de los registros, que los visitantes se distribuyen con cierta regularidad a lo largo del año, salvo en los meses de invierno. (Figura N° 13).

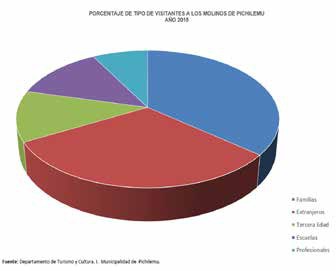

Los molinos de Pañul y Rodeillo se han logrado insertar en la Ruta de San Andrés, merced a algunos aportes económicos y a la capacitación prodigada por la Municipalidad y un par de instituciones estrechamente vinculadas a la actividad turística: Sercotec y la Corporación de Fomento. (Figura N° 14).

La Ruta de San Andrés (alusión al Apóstol San Andrés, Patrono de la Parroquia del poblado de Ciruelos) comienza mostrando los atributos del balneario de Pichilemu, luego se adentra por territorios rurales, se detiene en la iglesia de San Andrés, el Museo del Niño Rural y en las construcciones típicas de adobe e incluye, entre sus pausas importantes, la molienda de trigo en Pañul y Rodeillo. Este circuito rural permite un cercano contacto con el entorno y sus habitantes, con las costumbres y tradiciones campesinas, con la gastronomía y la artesanía de cada poblado (greda blanca y tejidos, especialmente).

En la actualidad los molinos de agua pichileminos funcionan a máxima capacidad en verano, cuando la corriente de agua es más abundante y sostenida. Aunque no disponen de alojamiento, los visitantes –extranjeros y chilenos- cuentan con un improvisado restaurante para degustación, además de una pequeña tienda en la que se expenden diversos productos agrícolas como harina de trigo, harina de quínoa, lentejas, porotos, ulpo o chupilca. Se ofrecen programas especiales para escolares, para profesionales y académicos y, también, para personas de la tercera edad. (Figuras N° 15, N°16 y N°17).

Por el momento, la difusión se limita a programas de radios locales y, eventualmente, a menciones fugaces en la televisión a nivel nacional. Los molinos han sido objeto de exploración en programas televisivos como “Tierra adentro”, “Lugares que hablan” “Frutos del país”.

Conclusiones

En Chile quedan unos cuantos molinos de agua, abandonados y en desuso. Es el momento de intentar su recuperación para dar respuesta a un creciente número de ciudadanos que reclaman cultura y memoria.

La simple observación de su forma y su funcionamiento permite observar que los molinos de agua constituyen la expresión vernácula de sociedades que se resisten a abandonar la tradición campesina y que, gracias a esa convicción, han conseguido sobrellevar las exigentes condiciones que impone un terreno de secano. Pese a ello, su persistencia hasta la actualidad se explica por factores utilitarios antes que por consideraciones estéticas. Es justo reconocer que sólo en las últimas décadas se ha puesto atención a sus méritos morfológicos y sus bondades constructivas.

Los molinos de Pañul y Rodeillo empiezan a convertirse en un atractivo producto que forma parte de la oferta del emergente turismo patrimonial gracias a que algunos románticos empresarios han seguido la huella de aquellos países europeos que han logrado la recuperación de vetustas infraestructuras, inyectando recursos que finalmente han redundado en un notable progreso de las condiciones de vida de la población local, así como de su propio entorno. Bajo este concepto, todos los componentes del territorio podrían ser considerados potencialmente turísticos, en la medida que se hagan patentes sus atributos y virtudes, tanto materiales como inmateriales. El turismo patrimonial, sabiamente planificado, está llamado a ser una excelente fórmula de desarrollo para poblados rurales como Pichilemu, constituyéndose en un eficaz antídoto contra el deterioro y el abandono. Es el momento de poner en valor los molinos rurales de Pañul y Rodeillo porque cuentan con recursos tan atractivos como la gastronomía tradicional, las artesanías autóctonas y los paisajes casi vírgenes.

La presente investigación no es sino el inicio de otras que deben sobrevenir sobre aquellas aun inexploradas en recónditos lugares de la geografía rural. Una lección aun conocer en su dimensión más profunda.

Referencias

Ballart, J. & Tresseras J. J. (2001). Gestión del Patrimonio Cultural. Barcelona, España: Ariel.

Caro Baroja, J. (1954). Norias, azudas y aceñas. Madrid, España: R.D.T.P.

Díaz Rodríguez, J. M. (1988). Molinos de agua en la Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, España: Imprenta Pérez Galdós.

Flores, F. (1993). El Molino: piedra contra piedra: (Molinos hidráulicos de la Región de Murcia. 1° Edición. Murcia, España: EDITUM.

Guarda, G. (1988). Colchagua: Arquitectura Tradicional. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Gómez Espín, J.M y Hervás Avilés, R.M. (2012). Patrimonio hidráulico y cultura del agua en el Mediterráneo. Murcia, España: Imprenta Compobell. S.L.

López García, R (2006). Molinos hidráulicos. Apuntes de Historia y tecnología. Madrid, España: Ediciones Alcalá.

Millán, M. (2001). Viejos recursos para nuevos turismo: El caso dela Región de Murcia. En Revista Cuadernos de Turismo. Murcia, España. 8: 109-128.

Nácher, J. (1997). “Turismos alternativos, cooperación y desarrollo rural: Un análisis crítico” C.I.R.I.E.C. España. Revista de Debate sobre Economía Pública,

Peñalver, M. T. (1998). Un turismo alternativo: reutilización de molinos y almazaras. Revista Cuadernos de Turismo. Murcia, España. 2: 147-158.

Peñalver, M. T. (2002). La arquitectura industrial: patrimonio histórico y utilización como recurso turístico. Revista Cuadernos de Turismo. Murcia, España. 10: 155-166.

Pujol, T.; Montoro, L.; Velayos, J. & González, J.R. (2010). Evolución tecnológica en los molinos hidráulicos de rodete Horizontal. XVIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. VIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica Revista: Anales de ingeniería mecánica.18: 1-10.

Serrano Julian, J. & Artequera Fernández, M. (2005) Los Molinos hidráulicos de Alta Palancia. En http://www.chj.es/es-es/ciudadano/libros/Captulos/Los%20paisajes%20de%20regad%C3%ADo%20en%20el%20Alto%20Palancia/9.CAP%C3%8DTULO%20IX.pdf

Ramos Gavilán, A. B. & Rodríguez Esteban, M. A. (2011). Un molino tradicional sanabrés en el Río Tuela. En http://www.unizar.es/fnca/duero/docu/c15.pdf

Torres Balbás, L. (1940). Las norias fluviales en España. Revista Al-Andalus, N°5, Madrid. España. 195-208.