Transformations in the Architecture of E-Groups: The Cases of Tikal and Uaxactun

Riccardo Montuori

Universitat Politècnica de València (España), E-mail: ricmon@upv.es, https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=mTNP2LQAAAAJ https://orcid.org/0000-0001-5441-2033, https://upv.academia.edu/RiccardoMontuori

Ana Laura Rosado Torres

Universitat Politècnica de València (España), E-mail: esanrotor3@upv.es, https://orcid.org/0000-0002-0173-6533, https://scholar.google.es/citations?user=9J6R9ZsAAAAJ&hl=es&authuser=1 https://upv-es.academia.edu/AnaLauraRosadoTorres

Recibido: 26 de mayo del 2020 | Aceptado: 20 de noviembre del 2020 | En línea: 01 de enero del 2021.

© Riccardo Montuori and Ana Laura Rosado Torres, 2021. Este artículo es una publicación de acceso abierto.

CC BY-NC-ND

Resumen

Los grupos E son una tipología muy singular en la arquitectura maya. Estos conjuntos están formados por una plaza central delimitada a un costado por un edificio piramidal, y al otro por una plataforma alargada que generalmente soporta tres estructuras. Esta denominación se originó en Uaxactún, por la nomenclatura otorgada al primer conjunto identificado con tales características. En 1924, Frans Blom observó que, mirando desde la pirámide, era posible ver la alineación del sol sobre las tres estructuras al este durante los solsticios y los equinoccios, y sugirió que podría tratarse de un complejo de observación del ciclo solar. Después, se han realizado diversos estudios arqueológicos y arqueo-astronómicos que han llevado a la formulación de hipótesis diferentes, incluso a veces conflictivas, sobre la posible función de estos conjuntos. Los edificios que forman parte de los grupos E fueron sometidos en el tiempo a varias transformaciones, una práctica muy común en la arquitectura maya que, en muchos casos, comprendía la clausura y el rellenado de las estructuras preexistentes para ser después incorporadas en el volumen del nuevo edificio. Las remodelaciones que los constructores mayas aportaron en el tiempo alteraron tanto las dimensiones como las relaciones espaciales entre los edificios de estos conjuntos, generando una compleja superposición de fases constructivas. En este trabajo analizamos y comparamos desde un punto de vista arquitectónico los edificios de los grupos E de Mundo Perdido en Tikal, y de Uaxactún, centrándonos en su evolución constructiva.

Palabras clave: Arquitectura maya, Grupos E, Construir sobre lo construido.

Abstract

E-Groups are a unique typology in Maya architecture. These complexes consist of a central plaza delimited by a pyramidal building on the one side and by an elongated platform supporting three structures on the other side. Originated in Uaxactun, this denomination came from the nomenclature given to the first group ever identified with such characteristics. The interpretation of E-Groups began in 1924, with Frans Blom’s studies of what seemed to be a solar cycle observation complex. He observed that, looking from the pyramid, it was possible to see the alignment of the sun over the three structures to the east during the solstices and equinoxes. Several archaeological and archaeoastronomical studies have been carried out ever since, which have led to the formulation of different, sometimes even controversial hypotheses about their possible function.

E-Groups’ buildings suffered various transformations over time, a very common practice in Maya architecture, which in many cases involved the filling and closure of pre-existing structures, later incorporated in the new building. The modifications that Maya builders brought about over time altered both the dimensions and the spatial relations between the buildings in these complexes, thus creating a complex superposition of constructive phases. In this paper, we analyze and compare, from an architectural point of view, the buildings of E-Groups in Mundo Perdido in Tikal and in Uaxactún, focusing on their constructive evolution.

Keywords: Maya architecture, E-Group, Building on the built.

Introducción

Durante el último siglo, los grupos E han despertado un gran interés entre los investigadores mayistas, sobre todo por la singularidad de su conformación arquitectónica y por su orientación astronómica.

Estos conjuntos están formados por una plaza central delimitada a un costado por un edificio piramidal escalonado y al otro por una plataforma alargada, orientada según un eje norte-sur y que generalmente soporta tres estructuras, una posicionada en el centro y las otras dos en los extremos norte y sur. Existen también otras tipologías de grupos E (Chase y Chase, 2017; Doyle, 2012; Ruppert, 1962), aunque la arriba descrita es la conformación más común, desarrollada sobre todo en las Tierras Bajas Centrales durante los periodos Preclásico y Clásico.

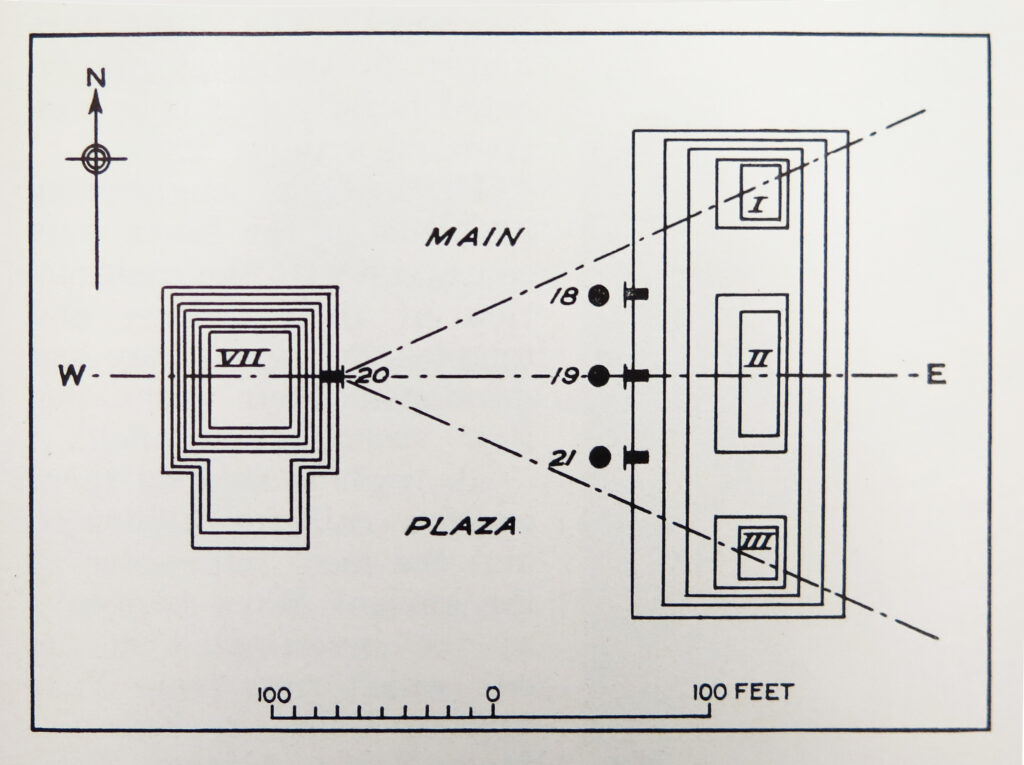

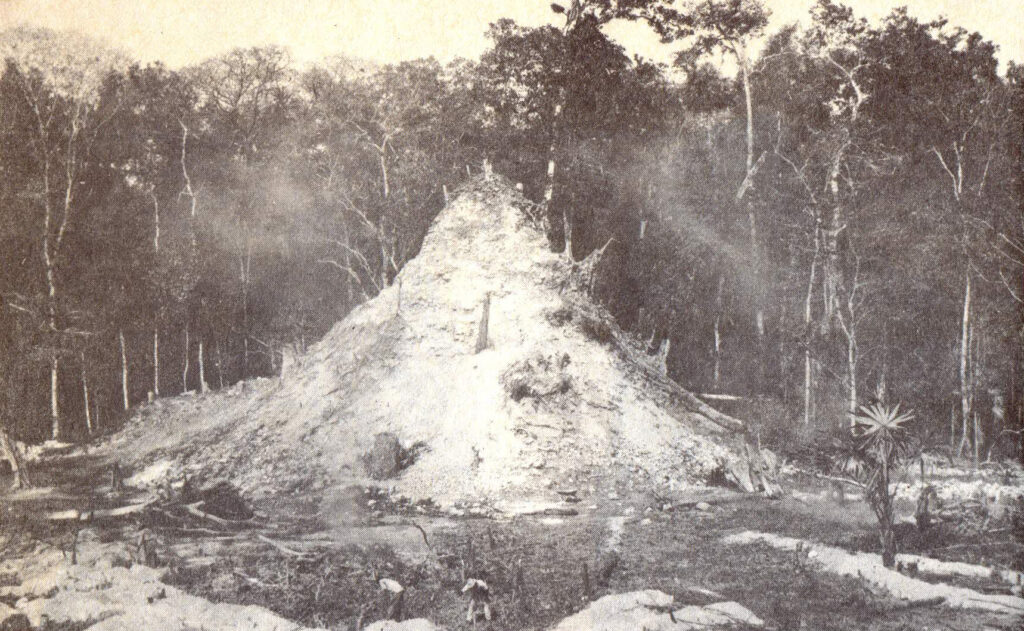

La denominación “Grupo E” se originó en Uaxactún, Guatemala, por la nomenclatura del primer conjunto que fue identificado con tales características. En 1924, Frans Blom, a cargo de la expedición de la Institución Carnegie de Washington para elaborar un mapa topográfico de Uaxactún, intuyó la posible correlación entre la orientación de los edificios y el ciclo solar. Después de haber limpiado los montículos del Grupo E de toda la vegetación, se dio cuenta de que observando desde la estructura E-VII, la pirámide, el edificio central de la plataforma, estaba orientado hacia el este astronómico (Figura 1). Realizó entonces una serie de cálculos in situ y descubrió que, mirando desde la plataforma piramidal, durante los equinoccios el sol se alinearía sobre el edificio central de la plataforma este y que, durante los solsticios, éste se alinearía una vez con el edificio norte y otra vez con el edificio sur (Blom, 1935, p. 3). Después de esta investigación pionera surgió un largo debate sobre la relación entre la orientación y la función de estos conjuntos.

Un aspecto importante por considerar es que los edificios que forman parte de estos conjuntos fueron continuamente remodelados a través del tiempo. La yuxtaposición o superposición continua de nuevas fases constructivas es una característica frecuente en la arquitectura maya. La mayoría de los edificios que se han conservado llegaron a su conformación arquitectónica final después de varias etapas constructivas. A medida que las ciudades iban desarrollándose, los constructores mayas remodelaban los edificios existentes para adaptarlos a las nuevas necesidades, ampliándolos con la adición de nuevos volúmenes o, en muchos casos, cubriéndolos con la construcción de un nuevo edificio directamente sobre el anterior, previamente rellenado y clausurado.

Las estrategias adoptadas en el momento de superponer una nueva fase constructiva sobre un edificio preexistente eran diferentes según las características de cada edificio (Montuori y Gilabert Sansalvador, 2019). Esta práctica de construir sobre lo construido respondía a razones económicas de ahorro y simplificación constructiva, así como a cuestiones simbólicas relacionadas con el culto a los antepasados y la representación del poder de los gobernantes (Muñoz Cosme, 2006, p. 50).

Los grupos E no son la excepción, pues estuvieron igualmente afectados por esta intensa actividad constructiva, siendo sometidos a constantes remodelaciones que modificaron sus características arquitectónicas. No obstante, el patrón de asentamiento de estos conjuntos, con sus variaciones en las dimensiones y en las orientaciones, se repitió en numerosas ciudades durante siglos (Estrada-Belli, 2011, pp. 73-74; Fialko, 1988, p. 19).

Por ello, creemos que un estudio de los grupos E basado exclusivamente en las orientaciones astronómicas es muy interesante, pero no puede ser exhaustivo, y pensamos que es imprescindible considerar asimismo su evolución arquitectónica.

El problema de la orientación y el debate sobre la función de los grupos E

La primera hipótesis de funcionamiento del Grupo E de Uaxactún como observatorio astronómico (Blom, 1924) fue avalada en los años siguientes también por Ricketson (1928). Esta explicación fue universalmente aceptada por la comunidad científica hasta que un estudio de Ruppert (1962) demostró, por primera vez, que 19 grupos E no estaban correctamente alineados con respecto al este astronómico. El autor concluyó que, salvo en Uaxactún, no había ninguna evidencia de que estos conjuntos sirvieran para la observación del ciclo solar (Ruppert, 1962, p. 230).

Otra hipótesis describió los grupos E como verdaderos “calendarios en piedra”, es decir, una representación física del tiempo para ayudar los campesinos en la planificación de los trabajos agrícolas y en la organización de los comercios (Rathje, 1978).

Aveni y Hartung (1989), tras registrar que también en el Grupo E de Uaxactún la orientación respecto a los equinoccios era incorrecta, dedujeron que las modificaciones arquitectónicas realizadas en el tiempo en los edificios del conjunto podrían haber afectado la precisión de esta alineación[1], y atribuyeron a estos conjuntos significados más religiosos que astronómicos.

Laporte y Fialko reportaron que en el Grupo E de Mundo Perdido en Tikal el eje este-oeste formado por la pirámide y la plataforma alargada tiene una desviación de más de 6 grados respecto al este astronómico (Fialko, 1988; Laporte y Fialko, 1995), y propusieron una posible función de conmemoración astronómica[2] o de celebración de rituales públicos, quizás calendáricos.

Aimers y Rice (2006) desarrollaron una visión crítica sobre la alineación con los solsticios y los equinoccios, argumentando que “para los mayas las alineaciones astronómicas no eran tan importantes”. Propusieron que los grupos E funcionarían como escenarios para la realización de rituales calendáricos y de demostración de la autoridad de los gobernantes.

Según Arlen y Diane Chase (2017), los grupos E fueron conjuntos fundacionales que se utilizaron para orientar la trama urbana de la ciudad, representaron el primer ejemplo de espacio público en la arquitectura maya y, más tarde, albergaron la celebración de rituales ligados al carácter cíclico del tiempo.

Todas estas hipótesis surgen directa o indirectamente del análisis de la orientación astronómica y, en consecuencia, están relacionados con la representación del tiempo. En un reciente estudio, May Castillo (2017, 2018) propone una reflexión hermenéutica[3] sobre la interpretación astronómica de los grupos E y considera que la función como observatorios astronómicos para marcar solsticios y equinoccios está basada en la noción “occidental” de éstos. El autor, sin negar que los acontecimientos astronómicos tuvieron cierta importancia en clave ritual[4], propone que los grupos E fueron concebidos como una representación del mundo divino y, en consecuencia, tuvieron una función ceremonial de carácter religioso.

A esta discusión se suman también Ivan Šprajc y Pedro Francisco Sánchez Nava (2016: 194, 2018: 280), quienes concluyen que no hay evidencias de que estos conjuntos fueran marcadores de los equinoccios astronómicos, aunque sugieren que sus orientaciones se corresponden con las fechas del 23 de marzo y el 21 de septiembre, cercanas a los equinoccios, pero no coincidentes. Estos serían los llamados días de cuarto del año que, junto con los solsticios, dividen el año en cuatro partes iguales y que pueden explicarse en términos del ciclo agrícola.

Después de este análisis sintético del debate sobre la función y las alineaciones astronómicas en los grupos E, es necesario señalar que el problema principal es que los edificios actualmente visibles son el resultado de varias transformaciones hasta llegar a la última configuración constructiva (Doyle, 2012, p. 359). Por ello, a la hora de estudiar su orientación es importante considerar el estadio evolutivo que se está investigando, teniendo bien clara la correspondencia entre las fases constructivas de la pirámide al oeste y de la plataforma al este. Hay que señalar, además, que la orientación de muchos de los grupos E ha sido analizada solo respecto a su configuración final, ya que carecen todavía de excavaciones arqueológicas.

Objetivos y metodología

El objetivo de este trabajo es estudiar, desde un punto de vista arquitectónico, la evolución constructiva y la superposición de fases que se produce en los edificios de los grupos E, para analizar cómo estas modificaciones alteraron la tipología arquitectónica y si dependieron de cambios en la función de estos conjuntos. Para ello, se han seleccionado como casos de estudio el Grupo E de Mundo Perdido en Tikal y el Grupo E de Uaxactún. Ambos están localizados en la misma área geográfica y presentan una cronología constructiva similar, por lo que resultan comparables.

La metodología de análisis utilizada es la siguiente:

- Recopilación de la bibliografía y consulta de los informes de excavación;

- Análisis de los resultados de las investigaciones (planos y textos) para la extracción de datos métricos, geométricos y cronológicos[5] de cada fase constructiva;

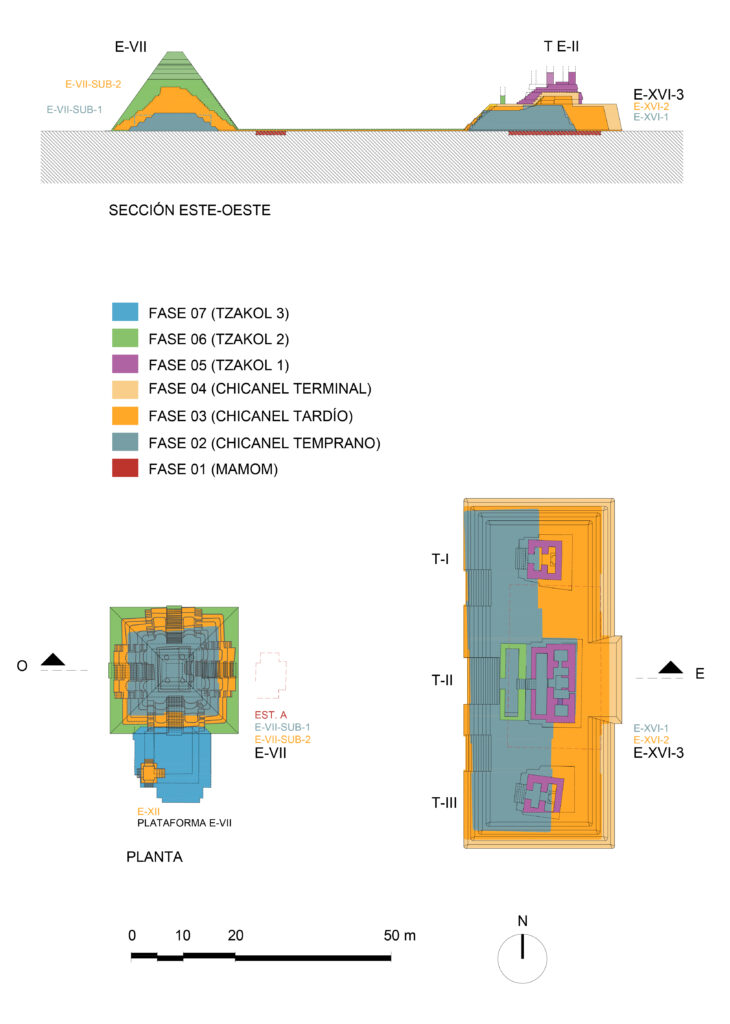

- Representación en planta y en sección de la superposición de todas las fases constructivas en ambos conjuntos con un criterio gráfico común que permite su comparación[6];

- Realización de una tabla cronológica comparativa de la evolución arquitectónica de los dos grupos E, asociada a los planos arquitectónicos;

- Análisis de la evolución arquitectónica de cada edificio (pirámide y plataforma alargada con los tres templos superiores) y comparación entre los dos conjuntos.

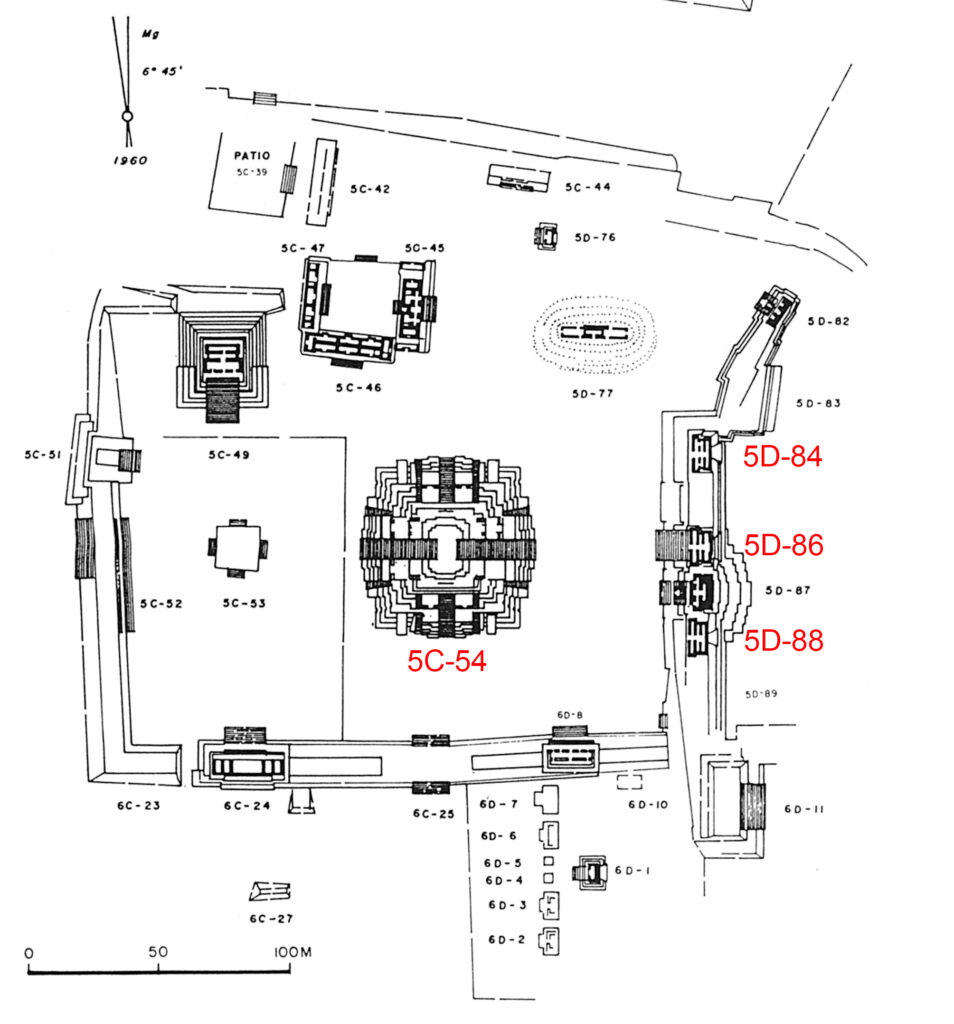

El Grupo E de Mundo Perdido en Tikal

Tikal, situada en Guatemala, fue una de las grandes capitales del período Clásico y es considerada como una de las ciudades más importantes en la historia de la civilización maya. Sus orígenes se remontan al inicio del siglo VIII a. C., cuando los primeros pobladores se establecieron en dos cerros, hoy conocidos como Acrópolis Norte y Mundo Perdido (Valdés, 2010, pp. 203–11). El primero fue dedicado a actividades rituales con grandes templos y edificios funerarios, mientras que el segundo surgió como un conjunto del tipo Grupo E. Mundo Perdido fue objeto de una intensa actividad constructiva y cuenta en su estado final con más de treinta estructuras organizadas en torno a dos plazas situadas al este y al oeste de la gran pirámide central. Este edificio forma parte, junto con la plataforma al este y las estructuras superiores 5D-84, 86 y 88, del núcleo originario del Grupo E (Figura 2).

Las primeras referencias sobre Mundo Perdido se remontan a los estudios de Teobert Maler (1911, pp. 3-91) y Alfred Tozzer (1911, pp. 93-135), mientras que los primeros trabajos de investigación arqueológica fueron realizados por la Universidad de Pennsylvania entre 1958 y 1970, en el marco del proyecto de levantamiento topográfico de Tikal. Inicialmente se realizaron algunas excavaciones menores y más tarde tres túneles, un pozo y algunas trincheras laterales para explorar la Gran Pirámide y determinar su secuencia constructiva y sus características arquitectónicas (Laporte y Fialko 1995, pp. 41-42). Poco más tarde se formó el proyecto Nacional Tikal que, desde 1979 hasta 1982 concentró las investigaciones en Mundo Perdido, con especial atención al Grupo E, del cual se investigó primero el edificio 5C-54, la Gran Pirámide, después la plataforma al este con los templos 5D-84, 5D-86 y 5D-88 y, finalmente, el templo 5D-87, comúnmente conocido como Templo de las Calaveras (Laporte y Fialko 1995, pp. 43-44).

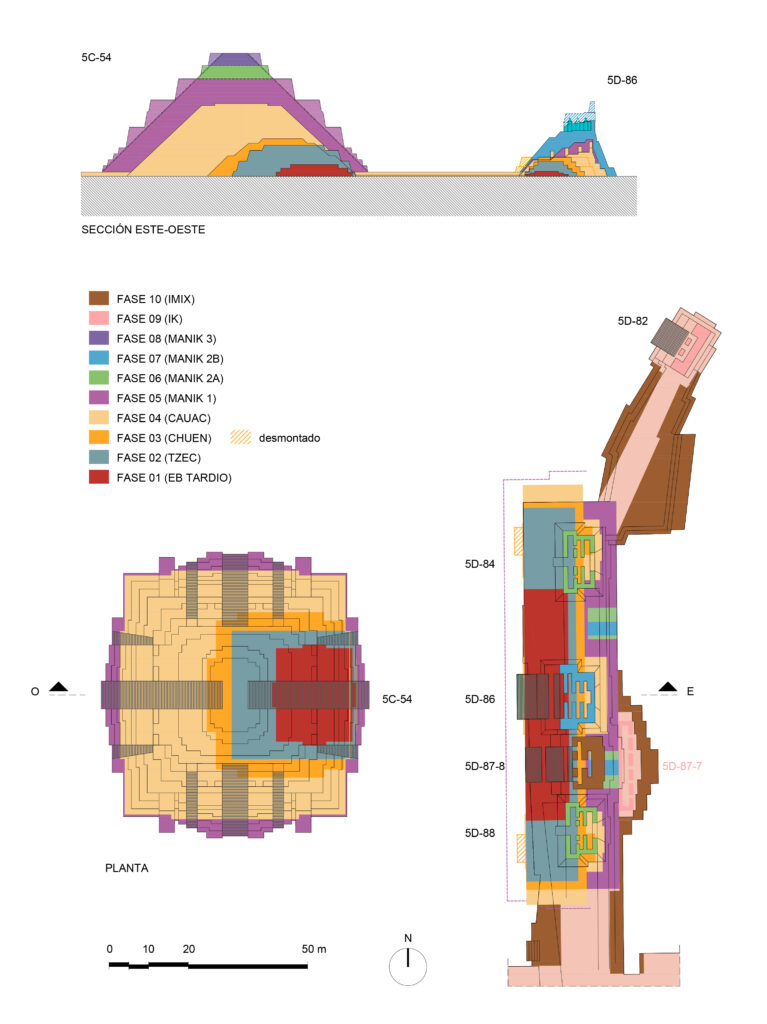

La primera versión de la Gran Pirámide (Figura 3), denominada edificio 5C-54-1 fue construida entre el 700 a. C. y el 600 a. C. (fase Eb tardío) sobre una elevación natural del terreno nivelada artificialmente. Este edificio piramidal estaba formado por tres cuerpos escalonados, con una base de 23,46 m en el eje norte-sur y una altura de 2,94 m. Presentaba una planta doblemente simétrica[7] con cuatro escalinatas con alfardas en el centro de las cuatro fachadas (Laporte, 1997, pp. 333-334) y su eje este-oeste estaba desviado 6º45’ hacia el noreste (Fialko, 1988, p. 15). En esta fase el lado este de la plaza estaba delimitado por la primitiva versión de la plataforma este, un basamento formado por 3 cuerpos escalonados, con una altura de 1,25 m (Laporte, 2005, pp. 149-50), 42 m en el eje norte-sur y 11 m en el eje este-oeste con la misma orientación de la pirámide (Laporte y Fialko, 1995, p. 47).

La segunda versión de la pirámide, llamada Edificio 5C-54-2, fue construida entre el 600 a. C. y el 400 a. C. (fase Tzec) como una expansión volumétrica del edificio anterior en altura y en planta según el eje este-oeste, manteniendo fija la posición de la fachada este[8] (Figura 3). Esta nueva estructura era, como la anterior, doblemente simétrica con cuatro escalinatas en los cuatro lados, tenía una longitud en el eje norte-sur de 32,25 m y constaba de cuatro cuerpos escalonados, alcanzando una altura de 7,80 m (Laporte, 1997, pp. 334-335). En esta segunda fase la plataforma este fue ampliada, manteniendo fija la posición de la fachada oeste, hasta llegar a una longitud de 94 m en el eje norte-sur (Laporte y Fialko, 1995, p. 48) y a una anchura de 13 m en el eje este-oeste (Laporte, 2005, p. 150). La nueva plataforma contaba con cuatro cuerpos escalonados y con dos escalinatas en el centro de las fachadas mayores, alcanzando una altura de 3,75 m (Laporte y Fialko, 1995, p. 48).

El conjunto fue remodelado por segunda vez entre el 400 a. C. y el 200 a. C. (fase Chuen). El tercer edificio, denominado 5C-54-3, fue construido de nuevo como una expansión volumétrica de la estructura anterior, manteniendo fija la posición de la fachada este[9] (Figura 3). En esta fase, la pirámide medía en la base 37,37 m según el eje norte-sur, constaba de seis cuerpos escalonados con esquinas retranqueadas, alcanzando una altura de 9,46 m, y tenía una planta doblemente simétrica, con escalinatas en los ejes de cada fachada y escalinatas auxiliares a sus lados[10] (Laporte, 1997, pp. 337-338). En esta fase, la plataforma este fue ampliada, manteniendo fija la posición de la fachada oeste, hasta llegar a los 98 m en el eje norte-sur (Laporte y Fialko, 1995, p. 49) y a los 15 m en el eje este-oeste (Laporte, 2005, p. 150). A esta nueva plataforma, que constaba de cuatro cuerpos escalonados y una altura total de 4,80 m, fueron añadidos también dos cuerpos ataludados en proximidad de los extremos norte y sur (Laporte, 2005, p. 150).

La cuarta versión de la pirámide, el edificio 5C-54-4, fue construida entre el 200 a.C. y el 200 d.C. (fase Cauac) una vez más como una ampliación volumétrica hacia el oeste que incrementó, esta vez notablemente, el volumen total del edificio (Figura 3), llegando a los 60 m en el eje norte-sur y a los 18 m de altura (Laporte, 1997, p. 339). Esta nueva estructura contaba con siete cuerpos escalonados y tenía una planta doblemente simétrica con escalinatas principales y auxiliares en las cuatro fachadas[11]. Sobre la nueva versión de la plataforma este, que en esta fase constaba de cuatro cuerpos escalonados[12], se construyó la primera versión del templo 5D-86 en el eje central este-oeste del conjunto, un edificio con tres crujías paralelas probablemente abovedadas (Laporte, 2005, p. 151). Además, en los extremos norte y sur se construyeron dos basamentos que ampliaron la plataforma en dirección este y que en la fase siguiente habrían sostenido otros dos templos.

La Gran Pirámide llegó a su conformación final en la quinta etapa constructiva (Figuras 3 y 4) que fue desarrollada, en tres fases, durante el Clásico Temprano, entre el 200 d. C. y el 550 d. C. (fase Manik). El edificio 5C-54-5 fue construido como una expansión volumétrica, manteniendo fija la posición de la fachada este e integrando completamente el edificio anterior, y constó inicialmente de ocho cuerpos escalonados (fase Manik 1). Después fueron añadidos otros dos cuerpos (fases Manik 2 y Manik 3) hasta llegar a una altura total de 30,70 m (Laporte, 1997, p. 340). La planta del edificio es doblemente simétrica con escalinatas principales y auxiliares en las cuatro fachadas[13]. La base mide 61,30 m en dirección norte-sur y 56,25 m en dirección este-oeste[14] (Laporte, 1997, p. 340). Al inicio del Clásico Temprano (fase Manik 1) la plataforma este fue ampliada hacia el este tanto en la zona central como en los extremos norte y sur[15] hasta alcanzar una anchura de 28,50 m y una altura de 7,55 m. Además, en el área central fue construida una segunda versión del templo 5D-86 de la que permanecen pocas evidencias en la subestructura[16]. Después fueron construidos los templos 5D-84 y 5D-88 actuales (fase Manik 2A) sobre unos basamentos de tres cuerpos ataludados, apoyados sobre la plataforma, que tenían una altura de 9,75 m y una anchura de aproximadamente 25 m. Ambos templos tenían tres cuartos cubiertos seguramente por bóvedas que hoy no se conservan (Laporte, 2005, pp. 157-163). En la zona central se construyó una nueva versión del templo 5D-86, sobre un basamento de cuatro cuerpos escalonados con una altura de 10,65 m (Laporte, 2005, p. 162), que fue inmediatamente remodelado (fase Manik 2B). Esta última versión del templo 5D-86, hoy visible (Figura 5), estuvo integrada por tres cuartos abovedados (Laporte, 2005, p. 162). En esta fase se completó también la construcción de la plataforma este, rellenando los espacios entre los basamentos de los tres templos. A pesar de que durante la siguiente fase (Manik 3) se desarrollaron modificaciones en los edificios 5D-84 y 5D-88, la última versión de ambos templos fue, poco más tarde, desmontada[17] para restaurar la versión actualmente visible (Laporte, 2005, p. 175).

A principios del Clásico Tardío se sucedieron una serie de importantes cambios para todo el conjunto de Mundo Perdido debido, según Laporte y Fialko (1995, p. 73), a una posible pérdida de función ligada a la conmemoración astronómica. Durante la novena etapa constructiva, realizada entre el 550 d. C. y el 650 d. C. (Fase Ik) la plataforma este fue conectada al noreste con el edificio 5D-82, a través de una nueva plataforma desarrollada con una desviación de 21º respecto a la originaria, y al sur con otros edificios del conjunto (Laporte y Fialko, 1995). En esta fase fue construido también el edificio 5D-87-7, una estructura de tipo palacial, adosada a la plataforma por el lado este, que constaba de una crujía de 5 cuartos, con una longitud de 23,30 m y un ancho de 4,10 m, y con la fachada principal orientada al este hacia el conjunto de Siete Templos (Laporte, 2002, p. 223-224).

Durante la décima etapa constructiva, realizada entre el 650 d. C. y el 800 d. C. (Fase Imix), el Edificio 5D-87-7 fue rellenado y clausurado en el basamento del Templo 5D-87-8, conocido como Templo de las Calaveras (Figura 6). Este templo, hoy visible, fue colocado entre los templos 5D-86 y 5D-88 sobre un basamento de cuatro cuerpos escalonados y una altura de 10,70 m (Laporte 2002, p. 225). Este edificio, accesible a través de una escalinata adosada al lado oeste de la plataforma, tiene una planta rectangular con esquinas redondeadas de 15,40 m en el eje norte-sur por 7,90 m en el eje este-oeste, y consta de dos cuartos abovedados (Laporte, 2002, p. 225). El templo cuenta también con una crestería y, en el momento de su construcción, pasó a ser el tercero más alto de todo el conjunto de Mundo Perdido. Con este cambio se afirmó un nuevo eje normativo del complejo arquitectónico que substituyó el antiguo (Laporte y Fialko, 1995, p. 85).

El Grupo E de Uaxactún

Ubicado en el noreste del Petén guatemalteco, a 24,1 km al norte de Tikal por carretera, Uaxactún es uno de los asentamientos arqueológicos más importantes del área maya. Consta de ocho conjuntos arquitectónicos (Grupos A al H) con una ocupación que abarca desde el Preclásico Temprano hasta el Clásico Terminal.

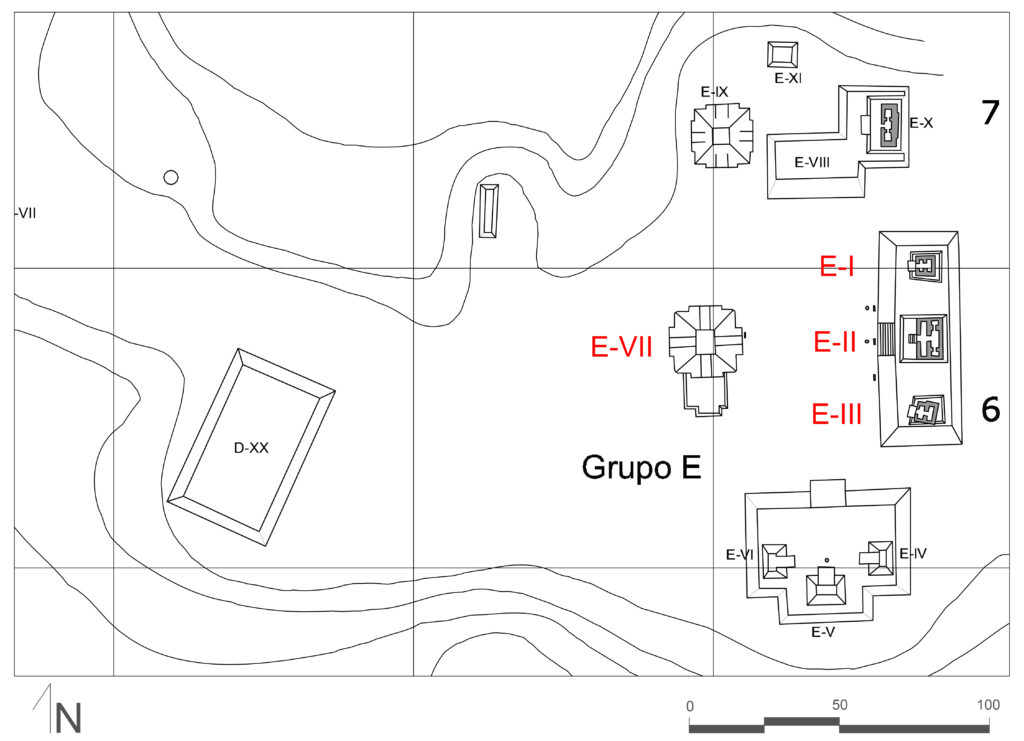

El Grupo E, localizado en la parte más antigua de la ciudad, vio su periodo de máximo esplendor durante el Clásico Temprano en la fase Tzakol 1 (Valdés, 1989; Laporte y Valdés, 1993), entre el 250 d. C. y el 300 d. C. (Kováč et al, 2010; Kováč, 2013). Este conjunto arquitectónico consta de tres plataformas y once estructuras organizadas en torno a una plaza central. De especial relevancia son la pirámide localizada en el lado oeste, denominada E-VII-sub-2, y la plataforma situada en el lado este, denominada E-XVI-3, con los tres templos superiores E-I, E-II y E-III, que juntos forman el llamado Complejo de Conmemoración Astronómica (Figura 7).

Después de la ya mencionada exploración guiada por Frans Blom y financiada por la Institución Carnegie de Washington en 1924, las primeras excavaciones arqueológicas en el grupo E fueron realizadas entre 1926 y 1931, bajo la dirección de Oliver Ricketson (Ricketson y Ricketson, 1937) y entre 1931 y 1937, con Augustus Ledyard Smith al mando (Smith, 1950).

Entre 1983 y 1985, en el marco del Proyecto Nacional Tikal, se realizaron las excavaciones dirigidas por Juan Antonio Valdés (Valdés, 1989, p. 53). Esta nueva investigación del conjunto llevó al descubrimiento de edificios más tempranos en el interior de los basamentos visibles (Laporte y Valdés, 1993, p. 7), lo que permitió profundizar en el conocimiento de las diversas subestructuras del Grupo E, formado por la pirámide E-VII y la plataforma E-XVI.

La primera ocupación del Grupo E (Figura 8) se remonta al periodo Preclásico Medio (Fase Mamom, 500-350 a. C.) cuando se construyeron tres plataformas de baja altura (A, B, D) en los lados oeste, norte y sur de la plaza, y probablemente una cuarta (C) en el lado este, todas recubiertas bajo el nivel de la plaza en la siguiente fase constructiva (Ricketson y Ricketson, 1937, p. 134; Valdés, 1987, 1992, citado en Kováč et al, 2010). Las plataformas A y C estarían colocadas en el eje este-oeste del conjunto, probablemente ya relacionadas con la observación solar (Rosal, Valdés y Laporte, 1993, p. 72).

En la segunda etapa (Chicanel Temprano, 350-100 a. C.) se erigió la primera versión de la pirámide oeste, denominada E-VII-sub-1 (Figura 8), un basamento piramidal formado por cuatro cuerpos escalonados de una altura de 3,50 m (Rosal, Valdés y Laporte, 1993, p. 73; Valdés, 1987, citado en Kováč et al, 2010). Este edificio tenía una planta doblemente simétrica con una base de 16 m en el eje norte-sur y 17,60 m en el eje este-oeste, con escalinatas en el centro de cada fachada. En el lado este de la Plaza Central se erige la primera versión de la Estructura E-XVI-1, una plataforma de tres cuerpos ataludados con esquinas redondeadas y 4 m de altura. Su fachada principal estaba orientada al oeste y contaba con cinco escalinatas, tres al oeste y dos al este. Su base, irregular, medía 62 m en dirección norte-sur y 20,80 m en dirección este-oeste. Sobre esta plataforma existía un basamento colocado en el centro (Rosal, Valdés y Laporte, 1993, p. 73).

Durante la tercera etapa (Chicanel Tardío, 100 a. C. – 100 d. C.) se construyó una nueva versión de la pirámide, denominada E-VII-sub-2, que englobó en su interior completamente la anterior (Figuras. 8 y 9). Este nuevo edificio, actualmente visible, es un basamento piramidal escalonado con una base de 24,07 m en el eje norte-sur y 23,16 m en el eje este-oeste por 8,07 m de altura. Es de planta doblemente simétrica con cuatro escalinatas principales, una en cada fachada, y otras ocho escalinatas auxiliares[18] (Ricketson y Ricketson, 1937; Rosal, Valdés y Laporte, 1993, p. 81). En esta época se construyó también una segunda versión de la plataforma este, denominada E-XVI-2, como una expansión volumétrica de la anterior, manteniendo fija la posición de la fachada oeste anterior, aunque con una pequeña rotación. Esta plataforma estuvo integrada por cuatro cuerpos ataludados con una altura de 4,52 m, y su base medía 64 m en dirección norte-sur y 27,90 m en dirección este-oeste. Un total de cinco escalinatas permitían acceder a ella: tres al frente y otras dos en su fachada posterior. Sobre la plataforma, en el eje este-oeste, estuvo ubicado un basamento rectangular de 12,60 m por 7,20 m y 1,95 m de altura (Rosal, Valdés y Laporte, 1993, p. 81). En esta misma etapa, fue construida también la estructura E-XII, una pequeña plataforma ubicada al sur de la pirámide E-VII-sub-2, integrada por dos cuerpos y cuatro escalinatas y con una planta de 3,80 m por 3,04 m y una altura de 2,13 m (Ricketson y Ricketson, 1937, p. 96).

En la cuarta etapa (Chicanel Terminal, 100-250 d. C.) se construyó una tercera versión de la plataforma este, denominada E-XVI-3, como una expansión volumétrica de la anterior hacia el este, manteniendo fija la posición de la fachada principal (Figura 8). La nueva plataforma estaba integrada por cuatro cuerpos escalonados con una altura total de 5 m y una base de 67,30 m en dirección norte-sur y 29 m en dirección este-oeste. La anterior escalinata central continuó en uso, mientras que las laterales fueron sustituidas y las posteriores recubiertas. El basamento colocado por encima de la plataforma fue ampliado hasta medir 14,30 m por 8,80 m, alcanzando los 2,30 m de altura (Rosal, Valdés y Laporte, 1993, p. 86).

Durante la quinta etapa (Tzakol 1, 250-300 d. C.) se construyeron los templos E-I, E-II y E-III (fig. 8), actualmente visibles, sobre la plataforma E-XVI-3 (Valdés, 1989, p. 5; Kováč et al, 2010). El templo E-I, que consta de dos crujías paralelas, está ubicado al norte sobre una plataforma de 3 m de altura y aproximadamente 10 m de lado. El templo E-II, con dos crujías paralelas y cuatro cuartos en esta época, se encuentra en el centro de la plataforma sobre un basamento de 17 m por 10 m y 3 m de altura. El templo E-III, que consta también de dos crujías paralelas, está ubicado al sur de la plataforma sobre un basamento de 3,10 m de altura y presenta una desviación de 7º42” con respecto al norte (Ricketson y Ricketson, 1937, pp. 47-57).

En la sexta etapa (Tzakol 2, 300-378 d. C.) fue construida la última versión de la pirámide E-VII, demolida durante los trabajos de investigación en los años 20 del siglo pasado (Ricketson y Ricketson, 1937, p. 68; Kováč et al, 2010) (Figuras. 8 y 10). Este edificio fue una pirámide escalonada que se construyó como una ampliación volumétrica cubriendo completamente el edificio anterior y expandiendo hacia los cuatro lados su base, que en esta última fase tuvo 24,30 m en el eje norte-sur y 24,70 m en el este-oeste. Probablemente la planta de este edificio fue doblemente simétrica, con cuatro escalinatas en las cuatro fachadas, y según Ricketson y Ricketson (1937, p. 69) no se encontraron evidencias de la presencia de un templo superior. En esta misma etapa se realizó también una remodelación del Templo E-II con la yuxtaposición de un cuarto en la fachada principal del edificio (Ricketson y Ricketson, 1937, p. 52).

Por último, durante la séptima etapa (Tzakol 3, 378-550 d. C.) fue añadida una plataforma al sur de la pirámide E-VII que cubrió casi totalmente la estructura E-XII (Ricketson y Ricketson, 1937, p. 93; Kováč et al, 2010) (Figura 8). Dicha plataforma fue construida y ampliada dos veces alcanzando 13,40 m en dirección norte-sur, 14,30 m en dirección este-oeste y una altura de 3,10 m.

Aunque se observaron algunas modificaciones sucesivas de menor relevancia, el Grupo E perdió su función original durante el Clásico Tardío, siendo casi del todo abandonado entre el 700 y el 850 d. C. (Rosal y Valdés, 2005, citado en Kováč et al, 2010).

Análisis comparativo y resultados

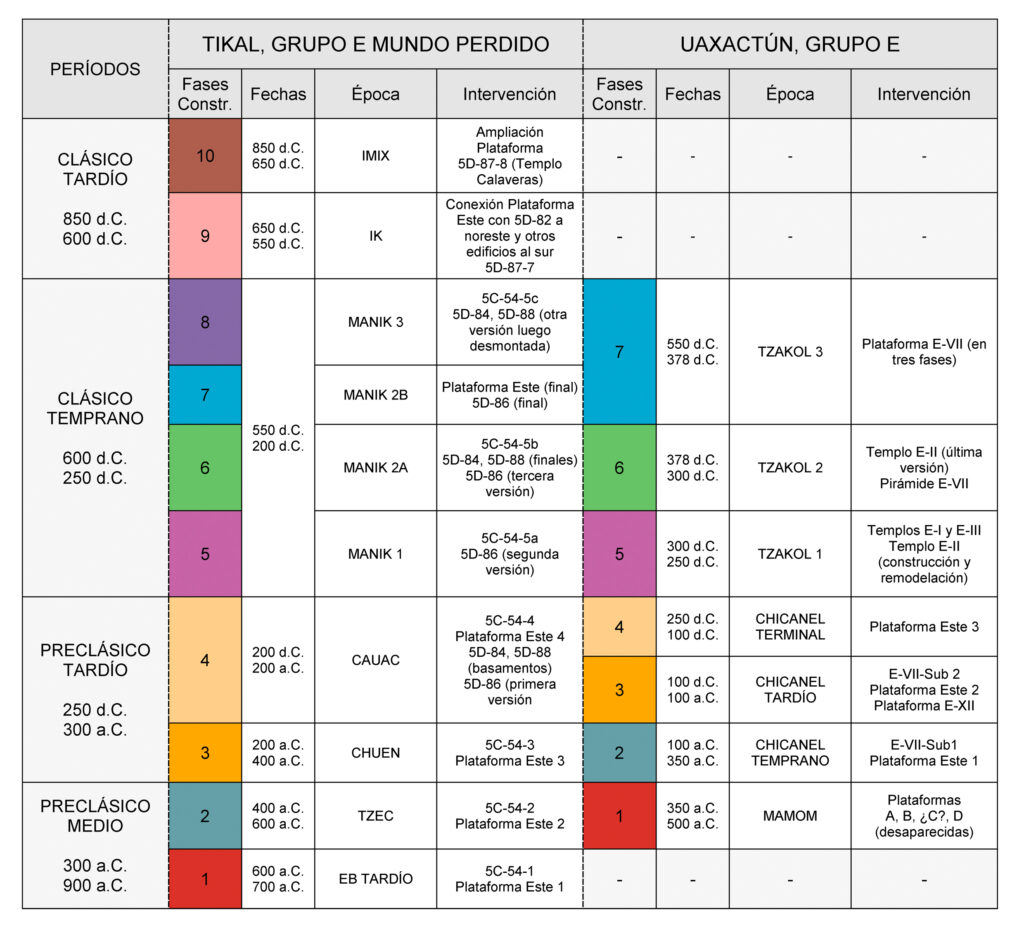

La evolución arquitectónica de los dos conjuntos fue muy similar desde el Preclásico Medio hasta el final del Clásico Temprano, aunque la construcción del Grupo E de Mundo Perdido en Tikal empezó aproximadamente un siglo antes (Tabla 1).

Tabla 1. Tabla comparativa de la cronología y la evolución constructiva.

Durante las fases constructivas iniciales[19], la tipología arquitectónica de ambos conjuntos estaba claramente definida, constaba de una plaza central con un edificio piramidal, de modestas dimensiones, en el lado oeste y una plataforma alargada en dirección norte-sur en el lado este[20]. Las tipologías de superposición adoptadas en ambos conjuntos fueron diferentes si nos referimos a las pirámides 5C-54 y E-VII, pero muy similares si consideramos las plataformas al este. En la pirámide de Tikal se aplicaron expansiones volumétricas según el eje este-oeste, y en dirección norte sur, manteniendo fija la posición de la fachada oriental, que fue cada vez desmontada y reconstruida para adaptarse a la nueva versión de la pirámide. En la pirámide E-VII de Uaxactún, la primera remodelación del edificio fue realizada como una ampliación volumétrica en planta hacia los cuatro lados y en altura, englobando completamente el edificio preexistente en el interior de su basamento. Las superposiciones ocurridas en las plataformas al este de ambos conjuntos se configuraron como expansiones volumétricas en la dirección norte-sur y según el eje este-oeste, manteniendo siempre fija la posición de fachada occidental[21]. Podemos afirmar por tanto que, en este periodo inicial, la relación entre la orientación de los edificios y el ciclo del sol fue importante, la función de ambos conjuntos estuvo seguramente relacionada con este aspecto y permaneció invariable después de las primeras remodelaciones, que no alteraron el esquema tipológico del conjunto.

Después de esta fase inicial, en una etapa de rápido desarrollo que llevó a la finalización de la construcción[22] de ambos conjuntos, la tipología arquitectónica sufrió algunas variaciones, provocadas, en primer lugar, por el aumento considerable de las dimensiones de las dos pirámides y, en segundo lugar, por la construcción de los tres templos en las respectivas plataformas al este. Se pasó entonces a un esquema tipológico formado por una pirámide de grandes dimensiones al oeste de la plaza y una plataforma alargada con tres templos superiores.

Las nuevas ampliaciones de las pirámides de ambos conjuntos fueron realizadas siguiendo los mismos criterios descritos arriba. En el caso de Tikal, este gran aumento del volumen del edificio 5C-54 estuvo ligado a una intensificación de la actividad constructiva en la plaza localizada al oeste del edificio (Laporte, 1997, p. 339), por lo que es razonable pensar que en este momento la fachada occidental de la pirámide empezó a asumir mayor importancia, o por lo menos la misma que la oriental. Después de la construcción de los templos 5D-84, 5D-86 y 5D-88 de Tikal y de los templos E-I, E-II y E-III en Uaxactún, el criterio empleado para las ampliaciones de las plataformas continuó siendo el mismo, manteniendo la posición de la fachada occidental y sin cambios en la orientación. En ambos casos, estas variaciones en la tipología arquitectónica no introdujeron cambios en la tipología de superposición adoptada, tampoco cuando se remodelaron los templos situados sobre las plataformas al este[23]. El cambio del esquema tipológico dependió probablemente de un cambio funcional. Por un lado, las pirámides al oeste podrían ya no haber servido para una posible “observación” de alineaciones solares, teniendo en cuenta el efecto del gran incremento de sus dimensiones. Por otro lado, la construcción de los tres templos no respetó plenamente las orientaciones solares. El templo E-II de Uaxactún, por ejemplo, está descentrado respecto al eje este-oeste ocultando la salida del sol en los equinoccios (Aveni y Hartung, 1989), además, como se ha mencionado anteriormente, parece que la alineación estaría relacionada con la salida del sol en los días del cuarto del año (Šprajc y Sánchez Nava, 2016, 2018). Es razonable entonces pensar que la función varió respecto al periodo precedente en ambos conjuntos y que, como sugiere Fialko (1988) los tres templos representarían solo una alegoría de los equinoccios y los solsticios o, como sugiere May Castillo (2018), contribuirían a representar el mundo divino, o bien que estuvieran relacionados con ceremonias ligadas con las actividades agrícolas (Šprajc y Sánchez Nava, 2016, 2018).

Las trasformaciones arquitectónicas realizadas hasta el final del Clásico Tardío en el Grupo E de Mundo Perdido mantuvieron la dimensión de la plaza en el eje este-oeste, el eje principal y regulador del todo el conjunto arquitectónico. Lo observado en Tikal indica, según Laporte (1997, p. 346), que la distancia entre los elementos que integran un conjunto de tipo Grupo E tenía que conservarse, por tanto, el aumento del volumen de la pirámide llevó a la periódica destrucción del frente este para ser readaptado cada vez a la nueva versión del edificio y mantener así el tamaño de la plaza en esta dirección. Sin embargo, en Uaxactún, las ampliaciones arquitectónicas, realizadas en el mismo periodo, comportaron una gradual reducción del tamaño de la plaza en el eje este-oeste por efecto del aumento del volumen de la pirámide hacia los cuatro lados.

Durante el Clásico Terminal, con la construcción de las últimas fases del Grupo E de Mundo Perdido se perdió el orden compositivo precedente. El evidente cambio de función del conjunto modificó también la manera de superponer los nuevos edificios, abandonando las tipologías de superposición anteriores basadas en el respeto del eje este-oeste y alterando completamente la tipología arquitectónica. Por un lado, la introducción del edificio palacial 5D-87-7 en el costado oriental de la plataforma este, y la ampliación de esta hacia el noreste y hacia el sur para conectarla con otros edificios del conjunto cambiaron la orientación predominante del conjunto. Por otro lado, la introducción del Templo de las Calaveras (5D-87-8) entre los templos 5D-86 y 5D-88, que englobó en su basamento el edificio palacial y que se convirtió en el más alto, y quizás también en el más importante, entre los posicionados sobre la plataforma este, modificó definitivamente el orden compositivo del conjunto con una traslación hacia el sur de su eje normativo. No ocurrió lo mismo en Uaxactún, donde a principios del Clásico Tardío la actividad constructiva en el Grupo E se detuvo porque esta área perdió su centralidad en favor de otros conjuntos de la ciudad (Valdés, 1989, pp. 62-63).

Conclusiones

La práctica de construir sobre lo construido, clausurando intencionalmente estructuras preexistentes para edificar encima otras de mayor tamaño, fue un recurso muy usado en la arquitectura maya, también en los Grupos E cuyos edificios fueron transformados continuamente durante siglos.

Podemos concluir que, al complejo debate sobre las orientaciones y funciones de los Grupos E, es necesario añadir el estudio pormenorizado de su evolución constructiva, que puede otorgarnos un conocimiento más certero sobre cuál fue la función de estos conjuntos y cómo ésta se fue transformando a lo largo de su historia. El trabajo de análisis y representación, con un mismo criterio gráfico, de todas las fases constructivas de los grupos E de Tikal y Uaxactún, ha permitido comparar la evolución arquitectónica de estas estructuras. A partir de este análisis, se han establecido tipologías de superposición recurrentes y se han identificado las prácticas constructivas comunes o diferentes, empleadas en la remodelación de estos conjuntos, para estudiar cómo estas remodelaciones y superposiciones modificaron en el tiempo la tipología arquitectónica en ambos conjuntos.

Podemos, además, concluir que la hipótesis según la cual en los grupos E la posición de los edificios debía permanecer invariable para no alterar la dimensión de la plaza central según el eje este-oeste, se cumple en el caso de Mundo Perdido en Tikal, mientras que no se cumple en el caso de Uaxactún, en donde el crecimiento de la pirámide E-VII se da hacia las cuatro fachadas. Por lo tanto, dicha hipótesis no puede ser extendida de manera generalizada.

De cara al futuro, se pretende ampliar esta investigación a un mayor número de casos de estudio, para poder aportar más datos sobre la evolución constructiva de los grupos E, y verificar si los resultados obtenidos y las hipótesis planteadas sobre la tipología y la función de estos singulares conjuntos pueden ser ampliados a una muestra más amplia.

Agradecimientos

Los autores agradecen expresamente el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España a través de la financiación del proyecto de investigación “Arquitectura maya. Sistemas constructivos, estética formal, simbolismo y nuevas tecnologías” (PGC2018-098904-B-C21-AR), así como de la Universitat Politècnica de València a través del Programa de Ayudas de Investigación y Desarrollo para la Formación de Personal Investigador (PAID-01-17) y de la Generalitat Valenciana a través del Programa de ayudas Santiago Grisolía (GRISOLIAP/2018/139), que han contribuido de forma determinante a hacer posibles las investigaciones y la obtención de los resultados que se exponen en esta publicación.

Bibliografía

Aimers, J. J. y Rice, P. M. (2006). Astromony, Ritual, and the Interpretation of Maya ‘E-Group’ Architectural Assemblages. Ancient Mesoamerica, 17(1), pp. 79-96.

Aveni, A. F. y Hartung, H. (1989). Uaxactun, Guatemala, Group E and Similar Assemblages: An Archaeoastronomical Reconsideration. En A. F. Aveni (Ed.) World Archaeoastronomy, (pp. 441-461). Cambridge: Cambridge University Press.

Blom, F. (1924). Report on the Preliminary Work at Uaxactun, Guatemala. Carnegie Institution of Washington. Yearbook 23, pp. 217-219.

Blom, F. (1935). Maya Calculation and Construction. En The Military Engineer vol. (Enero-febrero), pp. 1-6.

Chase, A. F. y Chase. D. Z. (2017). E Groups and the Rise of Complexity in the Southeastern Maya Lowlands. In D. A. Freidel, A. F. Chase, A. S. Dowd, J. Murdock (eds) Maya E Groups: Calendars, Astronomy, and Urbanism in the Early Lowlands, (pp. 31-72). University Press of Florida.

Doyle, J. A. (2012). Regroup On ‘E-Groups’: Monumentality and Early Centers in the Middle Preclassic Maya Lowlands.” En Latin American Antiquity, 23(4), pp. 355-379.

Estrada-Belli, F. (2011). The First Maya Civilization: Ritual and Power Before the Classic Period. New York: Routledge.

Fialko, V. (1988). Mundo Perdido, Tikal: Un ejemplo de Complejos de Conmemoración Astronómica. En Mayab, 4, pp. 13-21.

Hammond, N. (1982). La civilización maya. New Jersey: Cambridge University Press.

Kováč, M.; Arredondo, E.; Kovár, B.; Barrois, R.; Hanuš, M.; Zajacová, B.; Spišák, P.; Carbonell, M.; Pellecer, M.; Guillot, A.; Barrios, E.; de León, M.; Nagy, M.; Špoták, J.; Alvarado, S. y Forné, M. (2010). Nuevas investigaciones arqueológicas en Uaxactún: Resultados preliminares de la primera temporada de campo 2009 del Proyecto Arqueológico SAHI-UAXACTUN. En B. Arroyo, A. Linares y L. Paiz (Eds.) XXIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2009, (pp. 425-440). Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala.

Kováč, M. (2013). Crecimiento, colapso y retorno ritual en la ciudad antigua de Uaxactún (150 a. C.- 300 d. C.). En M.C. Arnauld y A. Breton (Eds), Millenary Maya Societies: Past Crises and Resilience, (pp. 106-121). Recuperado de: http:// www.mesoweb.com/publications/MMS/8_Kovac.pdf.

Laporte, J. P. (1997). Exploración y Restauración En La Gran Pirámide de Mundo Perdido, Tikal (Estructura 5C-54). En J. P. Laporte y Héctor Escobedo (Eds.), X Simposio de Investigaciones Arqueológicas En Guatemala, 1996, (pp. 332-359). Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guiatemala.

Laporte, J. P. (2002). Exploración y restauración en El Templo de las Calaveras, Mundo Perdido, Tikal (Estructura 5D-87) En J. P. Laporte, H. Escobedo, B. Arroyo (Eds.), XV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2001, (pp. 207-227). Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala.

Laporte, J. P. (2005). Exploración y restauración en la Plataforma Este de Mundo Perdido, Tikal (Estructuras 5D-83 a 5D-89). En J. P. Laporte, B. Arroyo, H. E. Mejía (Eds.), XVIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2004, (pp. 147-193). Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala.

Laporte, J. P. y J. A. Valdés (1993). Tikal y Uaxactún en el Preclásico. México: Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 1-8

Laporte, J. P. y Fialko V. (1995). Un reencuentro con Mundo Perdido, Tikal, Guatemala. En Ancient Mesoamerica, 6 (1), pp. 41-94.

Maler, T. (1911). Explorations in the Department of Peten, Guatemala: Tikal. Cambridge, MA: Memoirs of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, 5.

May Castillo, M. (2014). Análisis, estudio y conservación de los edificios astronómicos mayas (Tesis doctoral). Universidad Politécnica de Valencia, Valencia (España).

May Castillo, M. (2017). Tiempo, ritual y Arquitectura Maya. Hacia una reflexión hermenéutica sobre espacios ceremoniales Pre-Coloniales y Postcoloniales. En Restauro Archeologico, special issue, pp. 164-181.

May Castillo, M. (2018). Time and the E-Group. A Hermeneutical Reflection on Maya Ceremonial Centers. En Indiana, 35 (1), pp. 9-38.

Montuori, R. y Gilabert Sansalvador, L. (2019). La práctica de construir sobre lo construido en la Arquitectura Maya: Análisis comparativo de tres edificios piramidales. En A. Conte y A. Guida (Eds.), ReUSO MAtera. Patrimonio in Divenire. Conoscere, Valorizzare, Abitare, (pp. 831-841). Roma: Gangemi Editore.

Muñoz Cosme, G. (2006). Introducción a la Arquitectura Maya. Valencia: General de Ediciones de Arquitectura.

Peiró Vitoria, Andrea (2015). La estructura urbana de las ciudades mayas del período Clásico (Tesis doctoral). Universidad Politécnica de Valencia, Valencia (España).

Rathje, W. (1978). Trade Models and Archaeological Problems: Classic Maya Examples. En T. A. Jr Lee y C. Navarrete (Eds.) Mesoamerican Communication Routes and Cultural Contacts, pp. 147-175.

Ricketson, O. (1928). Astronomical Observatories in the Maya Area. Geographical Review, 18 (2), pp. 215-225.

Ricketson, O. y E. Ricketson (1937). Uaxactun, Guatemala, Group E, 1926-31, publ. 477. Washington DC: Carnegie Institution of Washington.

Rosal, M. A., J. A. Valdés y J. P. Laporte (1993). Nuevas exploraciones en el Grupo E. Uaxactún. En J. P. Laporte y J. A. Valdés: Tikal y Uaxactún en el Preclásico (pp. 70-89). México. Universidad Nacional Autónoma de México.

Ruppert, K. (1962) A Special Assemblage of Maya Structures. En C. L. Hay et al. (Eds) The Maya and Their Neighbors: Essays on Middle American Anthropology and Archaeology, (pp. 222-231). New York: Dover Publications.

Smith, L. (1950). Uaxactun, Guatemala: Excavations of 1931-1937, publ. 588. Washington DC: Carnegie Institution of Washington.

Šprajc, I. y Sánchez Nava, P. F. (2016). Astronomy and Architecture in the Maya Lowlands. En Journal of Skyscape Archaeology, 2 (2), pp189-215.

Šprajc y Sánchez Nava, (2018). Diálogos entre la tierra y el cielo: la pirámide y la arqueoastronomía. En P.F. Sánchez Nava, (Ed.), Un patrimonio universal: las pirámides de México. Cosmovisión, cultura y ciencia, (pp. 277-297). Ciudad de México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Tozzer, A. M. (1911). A Preliminary Study of the Prehistoric Ruins of Tikal, Guatemala. Cambridge, MA: Memoirs of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, 5.

Valdés, J.A. (1989). Visión evolutiva de Uaxactún a la luz de nuevas investigaciones. En Estudios: revista de antropología, arqueología e historia, 1 (89), pp. 53-82. Tercera época, mayo 1989. Guatemala: Universidad San Carlos de Guatemala. Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas.

Valdés, J. A. (2010). Tikal. En M.C. Valverde Valdés, R. Liendo Stuardo y G. J. Gutiérrez León (Eds.) MAYAS: Guía de Arquitectura y Paisaje Mayas, (pp. 203-211). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

NOTAS

[1] Por un lado, el templo E-II no estaba bien alineado con el este astronómico, ocultando la salida del sol en los equinoccios. Por otro lado, la ampliación de la pirámide a su último estadio constructivo modificó el conjunto, haciendo que la plataforma este con los tres templos E-I, E-II, E-III no fuera funcional de cara a una posible observación astronómica.

[2] Los tres templos serían sólo una alegoría de los solsticios y equinoccios, sin ser necesaria una alineación precisa (Fialko, 1988).

[3] Basada en el estudio de la concepción del tiempo y del espacio en la cultura maya, y en el análisis de las tradiciones y los rituales todavía practicados entre los pueblos indígenas.

[4] Aunque no estuvieran ligados a equinoccios y solsticios, sino a otras fechas calendáricas.

[5] A partir de la bibliografía consultada se obtuvo la datación de cada fase constructiva, basándonos en las fases cerámicas relacionadas. Por lo tanto, las fechas dadas no deben entenderse como absolutas, sino más bien como fechas de referencia susceptibles de cambios en caso de realizarse nuevos estudios arqueológicos. Además, hay que considerar que fechar la arquitectura en correspondencia con las fases cerámicas es un método con ciertas limitaciones; no obstante, es lo más habitual en el contexto arqueológico maya.

[6] En primer lugar, se han reconstruido y dibujado, en planta y sección, todas las fases constructivas por separado. Posteriormente, y debido a que la intención principal de este trabajo ha sido la comparación de las fases constructivas entre sí, se optó por superponer y unificar todas las fases constructivas en un único dibujo, señalando por medio de sombreados el volumen ocupado por cada fase, obteniendo así dos esquemas de la evolución constructiva de cada conjunto: uno en planta y otro en sección. En este artículo se presentan los esquemas finales, en planta y sección, de ambos sitios, en los cuales se emplea un diagrama cromático que asocia un color a cada fase constructiva. En ambos casos, los dibujos se basaron en las referencias bibliográficas citadas en el texto.

[7] El edificio piramidal es comúnmente definido como “radial”, debido seguramente a la génesis de su planta y los significados simbólicos relacionados (Aimers y Rice, 2006, pp. 88-89). Esta definición es incorrecta desde un punto de vista geométrico, ya que un edificio definido como radial debería tener una planta circular. Cabe destacar que varios autores usan este adjetivo entre comillas (Aimers y Rice 2006, p. 79; Doyle, 2012; May Castillo, 2014, p. 171). Así que nos referiremos a este tipo de estructura con el término “edificio piramidal” y definiremos su planta como “simétrica” o “doblemente simétrica” en su caso.

[8] La fachada este del edificio 5C-54-1 fue desmontada y reconstruida para adaptarse a las dimensiones del nuevo edificio 5C-54-2 (Laporte, 1997, pp. 334-335).

[9] La fachada oriental fue desmontada y vuelta a montar para ser adaptada al nuevo edificio.

[10] Se añadieron también parejas de mascarones de estuco en el quinto cuerpo del edificio, a los lados de las cuatro escalinatas principales.

[11] Con parejas de mascarones en el quinto cuerpo en los dos lados de cada escalinata central.

[12] Quedan pocos restos de ella porque en la fase siguiente fue destruida casi completamente para dejar espacio a la siguiente fase constructiva.

[13] Con parejas de mascarones en el quinto cuerpo en los dos lados de cada escalinata central.

[14] Aunque considerando que las cuatro escalinatas salen de la base, mide 72 m en el eje norte-sur y 67,50 m en el eje este-oeste.

[15] Es posible que sobre estas ampliaciones fueran construidas ya las primeras versiones de los templos 5D-84 y 5D-88, de las que no quedan restos visibles (Laporte, 2005, p. 152).

[16] Se sabe que fue una ampliación en altura, manteniendo la posición de la fachada principal y la configuración de tres cuartos abovedados.

[17] La razón de este desmontaje y restauración de la versión previa del edificio es desconocida. Se piensa que pudo ser el reflejo de un cambio socio-político, aunque es difícil explicar por qué este cambio afectó solo a la plataforma este del conjunto de Mundo Perdido (Laporte, 2005, p. 175).

[18] Cuenta, además, con 18 mascarones zoomorfos y antropomorfos distribuidos en las cuatro fachadas.

[19] Tikal (fases 1-3) y Uaxactún (fases 1-4).

[20] Aunque con pequeñas diferencias en planta entre los dos casos analizados.

[21] En el caso de Uaxactún se registró también un ligero cambio de orientación entre la primera y la segunda etapa.

[22] Tikal (fases 4-8) y Uaxactún (fases 5-7).

[23] Varias remodelaciones en los templos 5D-84, 86 y 88 en Tikal y yuxtaposición de un nuevo cuarto delante de los originarios en el templo E-II de Uaxactún, que no alteraron las plataformas.